Le problème de l’enseignement d’une langue seconde à l’école maternelle est un cas particulier du problème plus général de l’enseignement des langues secondes, auquel le présent colloque consacre ses travaux. En effet, au moment de son entrée à l’école maternelle, entre 3 et 4 ans, l’enfant est loin d’avoir acquis le plein développement de ses facultés psychiques et intellectuelles ; les mécanismes de l’abstraction et de la généralisation, par exemple, ne sont pas encore dominés. De plus, l’acquisition de sa première langue, celle dans laquelle il a appris à parler, n’est pas achevée. L’enfant à 3-4 ans sait parler, mais son langage est loin d’avoir atteint les pleines possibilités de communication du langage des adultes. À 3 ans, un enfant dispose en moyenne d’un vocabulaire de 500 mots ; à 4 ans, de plus de 1 000 et à 7 ans de 20 000 mots, ceci pour ne citer que l’aspect quantitatif le plus immédiat du développement de langage pendant la scolarité maternelle1. Que se passe-t-il quand l’enfant est amené à apprendre une seconde langue pendant cette période ? Ce sont des éléments de réponse à cette question que cette communication tente de présenter.

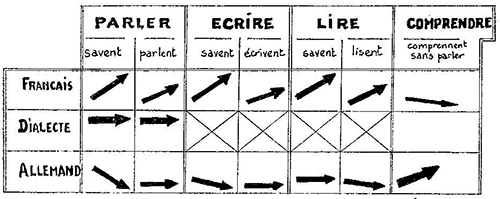

Les conditions auxquelles se rapportent les observations que je vais mentionner sont les conditions locales alsaciennes. En Alsace, la langue courante de la grande majorité de la population est un dialecte germanique, l’alsacien. En fait, trois langues sont en présence : le dialecte alsacien, le français et l’allemand. La figure 1 est indicative des tendances de l’évolution des différents modes d’usage des trois langues en présence. Elle ne prétend pas décrire une situation linguistique, elle en souligne simplement la complexité. Les personnes les plus âgées et les enfants les plus jeunes mis à part, l’ensemble de la population en Alsace sait parler, lire et écrire le français, ce qui n’entraîne pas qu’elle ait effectivement l’occasion de le faire : beaucoup de personnes n’écrivent que bien rarement en français.

Fig. 1. Tendances de l’évolution des différents modes d’usage des trois langues en présence en Alsace

Le dialecte alsacien n’est courant que sous sa forme parlée. L’existence d’un théâtre, de chants et de poésies en dialecte semble d’un poids négligeable dans le tableau général de l’évolution. L’allemand est de moins en moins bien connu par la jeune génération : elle peut, dans cette région frontalière, avoir l’occasion de le lire, car une grande partie de la presse locale est écrite en allemand, mais elle n’a pas l’occasion de l’écrire ou, en tout cas, très peu. Par contre, avec l’extension de la télévision, les programmes des émetteurs de la République fédérale d’Allemagne sont souvent choisis de préférence à ceux des émetteurs français, surtout dans les régions rurales. Il se développe ainsi une forme passive de connaissance de l’allemand : les téléspectateurs comprennent les émissions en langue allemande, mais ne s’expriment pas eux-mêmes dans cette langue.

Dans le cadre de cette situation linguistique complexe, la situation scolaire est relativement simple : l’école est le domaine du français, la vie extra-scolaire celui du dialecte. Les usages des deux langues en présence sont répartis dans l’espace et dans le temps : le français correspond au lieu et au temps de l’école, il n’est pas la langue des grandes vacances ni celle du dimanche et du jeudi ; le dialecte correspond à la vie familiale, aux jeux et aux congés, aux relations sociales en général. Cette description correspond à la situation dans les campagnes, c’est-à-dire qu’elle concerne la majorité de la population ; c’est à cette situation que se rapportent mes observations. En milieu urbain, la répartition des usages des deux langues est moins tranchée, dans la mesure où la vie extra-scolaire des enfants est plus ou moins largement pénétrée par le français, l’importance de cette pénétration étant en rapport direct avec le niveau socio-économique et professionnel des parents.

À l’école maternelle, la scolarité se fait directement et entièrement en français2. La méthode de l’enseignement du français est directe : on cherche à installer l’enfant dans un monde français. En principe, le recours au dialecte est exclu. Le français n’est pas enseigné par traduction du dialecte ou par association aux termes connus du dialecte, mais par référence aux objets nommés eux-mêmes, ou par référence à des dessins représentant les objets, par référence à l’image et, en général, aux activités propres des enfants. Métaphoriquement, cette méthode a été caractérisée comme « bain de français ». Le français est donc enseigné par l’emploi du français et, si possible, par l’emploi exclusif du français, sans recours au dialecte.

Dans le cadre des recherches que j’ai consacrées à l’étude de l’acquisition du langage et, plus particulièrement, au bilinguisme de l’enfant, j’ai observé de manière suivie, pendant près de trois ans, quatre groupes d’enfants tout au long de leur scolarité maternelle de 3 à 6 ans. Pour rendre plus complètement compte de ces observations, je devrais distinguer au moins quatre grands problèmes :

- le développement de l’emploi du dialecte

- l’enseignement et l’acquisition du français

- l’instauration du bilinguisme

- l’acquisition du langage entre 3 et 6 ans.

Ces quatre problèmes ont chacun des rapports avec le thème du colloque, mais c’est celui de l’acquisition du français qui lui correspond le plus étroitement, car c’est bien là de l’enseignement d’une langue seconde qu’il s’agit.

Une étude d’ensemble exigerait des développements complexes dépassant les limites d’une communication3. Pour montrer cependant ce qu’a de particulier l’enseignement d’une seconde langue à l’école maternelle et pour illustrer la méthode du « bain de français », j’isole deux aspects de l’apprentissage du français dans ces conditions.

Le premier concerne certaines modalités de l’intégration du vocabulaire nouvellement enseigné dans le système linguistique du français déjà acquis, le second certaines modalités de l’interférence entre la première langue, le dialecte alsacien, et la seconde, le français.

L’école maternelle en Alsace attache une importance particulière à l’enseignement du vocabulaire. Il est nécessaire de munir l’enfant le plus tôt possible d’une quantité de mots français, d’une sorte de petit capital où l’enfant doit pouvoir puiser pour s’exprimer avec quelque liberté. Cette insistance sur le vocabulaire tient également au souci de doter les enfants patoisants de suffisamment de vocabulaire français pour qu’à leur entrée à l’école primaire, ils puissent apprendre à lire à partir d’un vocabulaire déjà connu.

Les enfants de moins de quatre ans ne saisissent pas toujours le rapport qu’il peut y avoir entre ce que la maîtresse énonce, le mot français pour eux inconnu et l’objet ou l’image qu’elle leur montre, quand ce n’est pas un élément seulement de cette image. La lecture picturale n’est pas immédiate chez l’enfant, il doit l’apprendre elle aussi.

L’enseignement du vocabulaire aux tout-petits, ceux de moins de 4 ans, dont c’est la première année d’école maternelle, se fait souvent de la manière illustrée par l’exemple suivant :

La maîtresse a apporté une assiette pleine de fraises, de cerises et de groseilles.

— Maîtresse : « Que trouve-t-on dans le jardin ? »

— Élève : « des [ardbera] »

— Maîtresse : « des fraises ; répète : dans le jardin, on trouve des fraises ».

Dans ce cas, la maîtresse tient la fraise et la montre, mais en même temps, elle dit qu’on la trouve dans le jardin, indiquant ainsi l’endroit où l’on cultive et cueille les fraises.

Au cours de la prochaine leçon, la maîtresse demande : « Où trouve-t-on les fraises ? » ; un petit garçon se lève, vient près du bureau de la maîtresse et désigne l’endroit où était posée l’assiette de fruits à la leçon précédente.

La maîtresse demande alors en dialecte : « [vo fendt mar dardbera ?] » (où trouve-t-on les fraises ?) – « [em garda] » (dans le jardin), répond l’enfant.

Elle montre une fraise et demande : « et ça, qu’est-ce que c’est ? » – « une fraise », répond le petit garçon.

Le signifiant français [frez] (la fraise de l’école) et le signifiant dialectal [ardber] (la fraise du jardin) fonctionnent d’abord sans équivalence de sens.

L’enseignement du vocabulaire aux enfants plus grands, en 2e ou 3e année d’école maternelle, se fait souvent à partir d’une récitation, ou encore à partir d’un grand tableau mural qui sert de centre d’intérêt pendant un certain temps. Voici un exemple de l’apprentissage par la récitation. C’est une récitation enseignée dans la plupart des classes, elle commence par le vers « La biche brâme au fond des bois ».

L’enfant patoisant y introduit deux groupes rythmiques, la biche brâme et au fond des bois, le premier comprenant deux sous-groupes : la bi avec un i très allongé et che brâme avec un a plus allongé encore, ce qui donne [labi:šøbra: :m ofõdebwa]. Les enfants y apprennent cependant à différencier trois unités nouvelles de vocabulaire : la biche [labi:šø], brâme [bra: :m] et au fond des bois [ofõdebwa].

La première est associée à un tableau représentant la biche, avec comme commentaires : la biche est brune, elle dresse les oreilles etc., la deuxième est associée au très long a de brâme, exagéré par les enfants.

À la question « que fait la biche quand elle brâme ? », les enfants répondent : « elle brâme », avec un a très ouvert qui ressemble à un vrai cri. La bonne réponse à cette question serait « elle appelle son petit », comme nous l’apprend le deuxième vers de la récitation.

La maîtresse se rendant compte que tout ceci n’était sans doute pas très clair, demande un peu impatientée au premier enfant devant elle : « tu brâmes, toi ? », ce à quoi il répond avec beaucoup de conviction : « je brâme » [šøbra: :m], reproduisant très exactement le deuxième sous-groupe de la première partie du vers. La troisième unité [ofõdebwa] est identifiée avec la clairière représentée sur le tableau où figure déjà la biche, elle est spontanément traduite par [em vold] (dans la forêt).

Entre le bois de la table et ce bois du fond des bois, aucune relation n’existe pour le moment. Chaque fois qu’un groupe de mots est appris comme s’il ne formait qu’un seul signifiant, confondu avec un groupe rythmique ou mélodique, les différents termes de ce groupe ne sont pas identifiés par l’enfant, qui attribue une unité de sens à l’ensemble lui-même. Ceci ne gêne en rien l’intercompréhension, limitée comme elle l’est aux échanges entre la maîtresse et les élèves et à la situation scolaire. Il est à noter que dans une région unilingue francophone, les « mots nouveaux » enseignés à l’école trouvent généralement l’occasion de réemplois dans la vie courante extra-scolaire, ce qui en affermit et en diversifie l’usage.

Dans le cas de l’enseignement scolaire d’une seconde langue, le vocabulaire de celle-ci n’est fonctionnel qu’à l’école. La définition morphologique et sémantique d’un élément linguistique, qu’il corresponde ou non à une unité lexicale, reste alors très dépendante de la situation et du contexte immédiat auxquels cet élément est associé.

L’identification par les enfants du sens des unités de vocabulaire reste souvent difficile. Dans de telles conditions, l’homonymie pose un problème particulier. En voici un exemple. Dans une des classes, les enfants chantent avec beaucoup d’entrain :

« Mon père m’a donné un mari,

Mon Dieu, quel homme, quel petit homme,

Mon père m’a donné un mari,

Mon Dieu, quel homme, qu’il est petit. »

À ma question « qu’est-ce que c’est un mari ? », ils répondent en chœur : « c’est une fille ». L’institutrice est épouvantée, elle a enseigné les six strophes de ce chant depuis longtemps à ses élèves et c’est un des chants qu’ils préfèrent. Il y a dans cette classe une petite fille qui s’appelle Marie, et les enfants expliquent qu’ils avaient cru qu’une fille appelée Marie était la femme du « petit homme » ; quelques-uns ont pensé que le père avait fait cadeau à Marie d’une poupée.

Du point de vue linguistique cependant, l’homonymie entre Marie et mari a d’autant mieux entretenu l’ambiguïté du sens que la fréquence élevée dans l’usage des enfants de l’un des termes, Marie, est intervenue pour oblitérer la reconnaissance d’un autre terme, mari.

J’ai vérifié que celui-ci était connu des enfants, mais dans un contexte bien précis : « le mari, c’est le papa » ; « Les mamans disent mon mari, il travaille ». Comme il était déjà question du père, il pouvait difficilement encore être question de lui sous forme de mari. La marque grammaticale du genre n’est pas pertinente pour l’enfant patoisant. [œ̃] devant [mari] n’a en rien pu aider l’identification du sens4 : le contexte, de toute façon hermétique ici, ne favorise guère plus l’identification du sens de l’homonyme.

La fréquence moindre, voire l’absence, de l’usage de mari avec le sens de « mari » a sans doute contribué à maintenir le sens de « Marie », mais ce faux sens n’a en rien touché le plaisir des enfants à chanter. L’intercompréhension n’en est pas gênée. De manière plus générale, il faut noter que le contexte qui, pour l’enfant unilingue, intervient de manière assurée pour la détermination du sens d’un élément linguistique, plus spécialement en cas d’homonymie, ne peut assurer qu’incomplètement cette fonction pour l’enfant patoisant en voie d’apprendre à s’exprimer dans une seconde langue.

Dans le cas d’un homonyme dont les deux sens sont utilisés fréquemment, un processus de différenciation morphologique peut s’installer. En voici un exemple : « bouton », un des termes enseignés dès la rentrée à l’école maternelle, sans doute parce que les enfants ont encore besoin d’aide pour boutonner et déboutonner leurs tabliers et manteaux. Au printemps, un autre « bouton » apparaît, celui de la fleur. Les maîtresses insistent alors sur la différence entre le bouton du tablier et le bouton de la fleur : « ce n’est pas la même chose », disent-elles.

Or dans les quatre classes observées, la majorité des enfants retiennent le [mutõ] de la fleur. L’animal ne leur est pas inconnu, mais sous son appellation de « brebis » car dans la crèche de Noël, il y a un âne et une brebis. Il est possible cependant qu’ils aient entendu parler du « mouton », ce que je n’ai pas pu vérifier. La différence de sens, soulignée par les institutrices, a en tout cas été enregistrée par les enfants puisqu’ils la réalisent dans le signifiant même en changeant la première consonne. L’homonymie nouvelle entre ce [mutõ] de la fleur et l’animal n’est pas gênante : dans le vocabulaire de ces leçons du printemps, il n’y a d’animaux que les oiseaux qui chantent.

Vers la fin de la scolarité maternelle, une certaine sensibilité à la nécessité d’une coïncidence plus stricte entre forme et sens apparait. En voici un exemple. Gérard, un garçon de 5 ans et demi, voit un gâteau sur un grand tableau qui représente un canal avec une écluse, des péniches et leur tracteur. La maîtresse, perplexe, lui demande en alsacien ce qu’il voit. [a šɪf] répond-il, soit un bateau. D’autres enfants interviennent : « un gâteau, c’est pour manger ; un bateau, c’est sur l’eau », mais un des garçons remarque : « on peut recevoir tous les deux pour l’anniversaire », à savoir un gâteau et un bateau-jouet. Gérard, toujours debout devant le tableau, s’impatiente et dit [dɪs kån dox ken køxa sen], soit « ceci (la péniche) ne peut quand même pas être un gâteau ». Il proteste et en d’autres mots demande de ne pas être soupçonné de confondre un gâteau avec le bateau représenté sur l’image. Cet exemple montre comment l’enfant sait avoir recours en même temps à la différence — un gâteau, c’est pour manger, un bateau, c’est sur l’eau — et à l’analogie — on peut recevoir tous les deux pour l’anniversaire — quand il s’agit de préciser le sens d’un terme. On peut supposer que la différenciation au niveau sémantique va renforcer la fonctionnalité de l’opposition b/g devant le segment [ato], une fois que cette opposition sera explicite. Jusqu’alors, son jeu n’est assuré que par l’usage, et elle n’a bénéficié d’aucun commentaire.

Ce dernier exemple, bateau / gâteau, témoigne d’une organisation qui, suivant des modalités différentes, s’établit à des niveaux différents du système de la langue, ici par exemple entre unités lexicales, entre unités sémantiques et entre unités phonétiques. L’organisation touche ainsi en même temps les deux niveaux d’articulation de la langue. Quoique « gâteau » et « bateau » aient été enseignés au cours de leçons différentes, séparées par un intervalle de temps assez long5, les deux termes se sont trouvés associés à un moment donné chez l’enfant qui les a confondus, sans doute sur la base de leur analogie de forme. De tels exemples d’une organisation de la langue en système par l’usage qu’en font les enfants sont nombreux. Ils sont d’autant plus intéressants que l’enseignement est loin d’être basé sur une pédagogie qui tiendrait compte, voire qui rendrait compte, d’une telle organisation. Ils se rencontrent surtout dans les leçons de contrôle de l’apprentissage du vocabulaire nouveau. Ces leçons prennent souvent une tournure ludique : « qui me trouvera le bon mot ? », dit une des maîtresses et la leçon devient un jeu de devinette. Les exemples suivants montrent que les enfants ont bien l’intuition, sinon la connaissance d’une manipulation possible des matériaux de la langue.

L’image murale cette fois-ci représente un incendie : les flammes jaillissent des fenêtres et du toit d’un immeuble d’habitation, les pompiers sont là, les habitants quittent les lieux en transportant sur la chaussée meubles et affaires personnelles. Au cours du commentaire, la maîtresse demande : « comment sont les gens ? »

— Elève : « Ils sont tristes. »

— Maîtresse : « Pourquoi ? » Pas de réponse (ce silence ne doit pas être interprété comme une incapacité de répondre à une telle question, mais il indique que la « bonne » réponse fait défaut).

— Maîtresse : « Ils sont si… si… ? »

— Élève : « sinistrés ».

Un autre enfant du groupe des plus jeunes lève le doigt et dit : « Moi, j’avais envie de dire ci… citron ». Il le dit en riant et les autres rient aussi. La maîtresse vérifie que ses élèves savent bien que « citron, c’est pour manger ». Un instant après, la maîtresse demande : « Qu’est-ce qu’ils emportent ? », en montrant une armoire que l’on sort de la maison. « Le couloir », répond l’enfant interrogé. C’est vrai que pour sortir l’armoire, il faut la passer par le couloir ; les deux mots ont donc été associés par un processus double, l’analogie de leur syllabe terminale et une proximité spatiale qui est fixée par l’image où l’on voit l’armoire dépasser le seuil de la maison, un des pompiers qui la porte étant déjà sur le trottoir, l’autre encore invisible à l’intérieur du couloir.

Une autre image murale représente un cirque.

— Maîtresse : « Que vois-tu encore ? »

— Élève : « Un morse. »

— Maîtresse : « Et quand ils n’ont pas de dents ? » (la bonne réponse est un « phoque », la distinction entre le morse et le phoque ayant été faite à la leçon précédente à partir du fait que le morse a de « longues dents qu’on voit et pas le phoque »).

— Élève : « Un morso » [morso].

— Maîtresse : « Quoi ? » (effarée)

— Élève : « Un petit morse, un morso ». (Il y a effectivement sur l’image un petit morse à côté du grand… un morceau de la mère ?)6.

Sur cette même image, on voit les spectateurs assis sur des gradins disposés autour de la piste. La maîtresse demande :

— « Où sont-ils assis ? »

— « Sur des tabourets », répondent les enfants.

— Maîtresse : « Où sont les tabourets ? »

— Élève : « Sur des escaliers. »

— Maîtresse : « Ces escaliers s’appellent des gra, des gra… ? »

— Élève : « des crapo », répond un petit, alors que quelques grands s’esclaffent et trouvent tout de suite la réponse « gradins ».

L’association crapaud-gradin s’est faite ici à partir de l’analogie de la première syllabe ([kra] et [gra] ne sont pas distingués), les deux termes étant certainement restés aussi mystérieux l’un que l’autre pour cet enfant.

Ces exemples éclairent un aspect traditionnellement ignoré de l’acquisition de la seconde langue : même quand elle est enseignée de manière analytique comme dans le cas présent — le lexique est enseigné unité par unité, même quand l’enfant n’en connaît encore que peu d’unités —, la langue fonctionne comme un système. Traditionnellement, l’école corrige comme faute toute réponse qui s’écarte de la réponse attendue. Les institutrices dont nous avons observé les classes estiment elles aussi leur propre travail à la densité des « fautes », c’est-à-dire des réponses inadéquates faites par les élèves.

À y regarder de plus près, ce sont ces « fautes » qui révèlent qu’un système linguistique est en fonctionnement et que l’emploi d’une unité ne se fait jamais indépendamment des autres unités de la langue. Le cas du vocabulaire, présenté ici, est un cas simple où l’organisation du français en tant que système domine le processus d’acquisition. Une explication peut être avancée : à l’exception du début de la scolarité où quelques entorses ont lieu, le vocabulaire français est maintenu séparé de celui du dialecte alsacien. De plus, les nombreuses leçons de répétition renforcent les liaisons à l’intérieur du système français. On pourrait en conclure qu’il suffirait d’établir une pédagogie fondée sur une représentation structurale du français pour que toutes les difficultés signalées soient surmontées. Il s’en faut de beaucoup que les choses soient aussi simples. En effet, l’apprentissage du vocabulaire est le seul domaine qui échappe notablement aux effets du fonctionnement du système du dialecte alsacien, la langue courante des enfants.

Quand deux langues sont employées par un même locuteur, il se produit ce que la linguistique décrit sous le terme d’interférence. Ce terme désigne le processus qui aboutit à la présence dans un système linguistique donné d’unités et souvent de modes d’agencement appartenant à un autre système7.

L’accent alsacien par exemple, qui caractérise la façon dont les Alsaciens parlent français, résulte d’interférences entre la manière dont les phonèmes sont distribués en français et celle dont ils sont distribués en dialecte8. Dans le système consonantique, par exemple, les spirantes du français sont plus nombreuses que celles du dialecte. Là où le français distingue six phonèmes, le dialecte n’en distingue que quatre.

|

|

français |

|

dialecte |

||||

|

f |

s |

š |

f |

s |

š |

||

|

v |

z |

ž |

v |

— |

— |

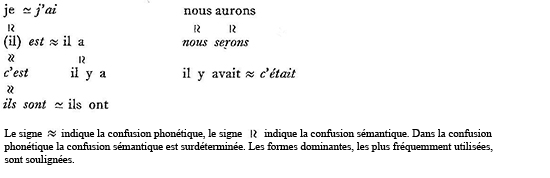

||

Le patoisant confond s / z et š / ž en toutes positions. L’apprentissage du français par les enfants à l’école maternelle n’est pas l’abri des phénomènes d’interférence qui sont nombreux et complexes. Certaines de leurs conséquences peuvent s’illustrer par l’apprentissage d’être et avoir. Le cas de ces verbes est important à cause de la fréquence élevée de leur emploi. Les changements morphologiques, qui affectent ces verbes à presque toutes les personnes au présent, n’aident pas les enfants à établir la distinction des différentes personnes, ni à comprendre la fonction particulière de ces verbes. Par contre, leur fréquence élevée dans l’usage parlé entraîne la constitution d’une constellation de rapports particuliers, fondée sur des confusions phonétiques et sémantiques. Ces rapports sont schématisés ci-dessous.

La forme de la première personne du présent coïncide avec la forme du participe passé : « je fais » / « j’ai fait ». L’enfant patoisant confond ces deux formes ; il distingue mal, ou même ne distingue pas du tout [žø] de [že] et la valeur sémantique temporelle du présent de celle du passé composé. [žø] est doublement difficile à prononcer pour lui, d’abord à cause de la confusion entre š et ž, puis à cause de la réalisation de ø. Les différences que l’on peut percevoir dans la réalisation de ø ou e apparaissent comme des variantes d’un même phonème qui se situe entre e et ø mais plus près de e et que je désigne ici par e. La confusion [žø] - [e] est particulièrement évidente pour les verbes dont la forme du présent ne coïncide pas avec la forme du participe passé. Dans les exercices de dénomination, pourtant fréquents, où l’enfant devrait dire « je vois un cheval », « je vois un chariot » etc., [ševy] apparaît fréquemment et par extension « il vu ». De même pour « assoir » [še asi], mais dans ce cas, l’extension conduit à des formes où l’auxiliaire être apparaît normalement : [il easi]. Chez l’enfant patoisant, un rapport de parenté sémantique, voire une complète confusion, s’installe certainement entre « ai » et « est ». Au cours d’une leçon sur les couleurs, un enfant dit : [še rušə], indiquant par là qu’il a un tablier qui est rouge. Or cet énoncé vient après toute une série d’exercices du type « l’objet x ou y est rouge / bleu / vert » ou encore « il ou elle est rouge ». Au cours d’une leçon sur la couleur des feuilles d’automne9 dans une autre classe, un même enfant dit à quelques instants d’intervalle : « ma feuille a brun et vert », « ma feuille est un peu jaune ». Avoir et être sont confondus et cette confusion est renforcée par les liaisons que l’enfant établit entre « ils sont » et « ils ont » d’une part, et d’autre part entre « nous aurons » et « nous serons ».

Pour le patoisant qui ne connaît que s et n’en distingue pas z, les deux formes [ilsõ] et [ilzõ] sont confondues en une seule : [ilsõ]. L’intercompréhension n’en semble pas gênée : les gens sur l’image du paysage d’hiver [ilsõ frua], les manteaux près du radiateur [ilsõ šo], au moment de la récréation les enfants [ilsõ fɛ̃] et [ilsõ uvεr la po.rt], avant que la maîtresse n’en ait donné le signal. L’opposition qui fait de ces groupes des formes significativement différentes se trouve dans leur deuxième terme [šo], ou [fɛ̃] ; le premier terme [ilsõ] n’ayant à proprement parler qu’une fonction auxiliaire invariable. Les deux groupes « nous aurons » et « nous serons » sont également confondus, mais cette confusion se fait selon deux modalités distinctes. Dans les deux classes où les institutrices n’ont pas l’accent alsacien, les enfants confondent phonétiquement les deux groupes et les remplacent par un seul groupe [nusørõ]. Le z de liaison de « nous aurons » est entendu par eux comme un s ; les deux groupes ne se différencient donc plus que par l’opposition [ø] / [ɔ], différence qui elle aussi est mal perçue, le patoisant ne connaissant pas [ɔ]. Les enfants réalisent un phonème bref, intermédiaire entre o fermé et [ø], mais plus près de [ø]. Voici quelques exemples des confusions rencontrées. Dans une petite comptine figure le vers « nous aurons ce soir crème à la vanille », reproduit par tous les enfants sans exception « nous serons ce soir crème à la vanille ».

Après la récitation, la maîtresse interroge : « qu’aurons-nous encore ce soir à dîner ? », question un peu difficile à laquelle personne ne répond. La maîtresse intervient en traduisant « [vas gebds dsum dsnaxd asa]…, en français la réponse ! ». Un petit garçon lève tout de suite le doigt pour dire : « et nous serons soupe aussi » [e nusørõ suposi]. La maîtresse essaie alors d’expliquer la différence entre « nous aurons de beaux livres » et « les livres seront beaux », mais sans succès, car à la leçon suivante, la même confusion se reproduit.

L’ensemble de ces interférences ne facilite pas la levée des confusions que les enfants opèrent encore entre les fonctions d’attribut et de complément, confusions qui recouvrent un domaine bien plus important que celui des seuls emplois d’être et d’avoir. En effet, bien souvent l’enfant confond une propriété ou une qualité avec sa conséquence, ou un objet avec sa fonction. Dans une leçon sur les fruits, par exemple, la maîtresse demande : « qu’est-ce qui est acide ? ». Un enfant répond : « quand il faut faire une grimace ». À un autre moment, au cours de la description d’un tableau où l’on voit un épouvantail :

— Maîtresse : « Et ça, c’est ? » (elle désigne l’épouvantail)

— Élève : « C’est qu’il a peur ».

— Maîtresse : « Qui a peur ? »

— Élève : « Le gros corbeau ».

— Maîtresse : « De qui le gros corbeau a-t-il peur ? »

L’enfant hésite, puis dit : (de l’épouvantail) [for de špadsašej].

Les confusions entre être et avoir examinées ci-dessus s’inscrivent donc dans une perception du monde qui conserve certaines caractéristiques syncrétiques propres à l’enfance. Les structures du premier langage, le dialecte alsacien, n’ont pas définitivement imposé leur système à l’organisation des rapports entre nom, qualité, fonction, attribut : de toute façon, ces structures ne sont pas conscientes et ni l’éducation, ni l’enseignement ne tendent à les expliciter ou même à en faire prendre conscience. Le français, deuxième langue, nouveau langage pour l’enfant, le met en face de rapports différemment structurés qui ne sont pas plus explicités que ceux du dialecte et dont, par conséquent, il ne peut percevoir les particularités. Sans le vouloir, il transfère dans le nouveau langage les schèmes de celui qu’il pratique déjà, tout en y transférant aussi les incertitudes qu’il connaît encore dans l’exercice de ce dernier. Il n’y a pas seulement transfert des structures bien établies, il y a également transfert des manques de structures.

En guise de conclusion, je me limiterai à deux remarques de caractère général :

1. Une remarque de méthode s’appliquant à la recherche dans le domaine de l’enseignement des langues secondes à l’école maternelle. Elle concerne la nécessité d’une approche pluridisciplinaire des problèmes dans ce domaine. La linguistique seule, qui étudie la langue en elle-même et pour elle-même, rend compte des aspects linguistiques de l’acquisition de la seconde langue. Elle permet en particulier de mettre en évidence les aspects de l’acquisition déterminés par le fonctionnement structural des langues. Mais elle ne saurait rendre compte des aspects proprement psychologiques de l’acquisition : un enfant de 4 ans est encore en voie de s’approprier les mécanismes psychiques fondamentaux de l’exercice du langage. Ces mécanismes interfèrent avec le fonctionnement proprement linguistique. Deux types d’analyse au moins doivent donc être mobilisés pour rendre compte des processus d’acquisition de la seconde langue chez l’enfant : l’analyse psychologique et l’analyse linguistique. Une approche pluridisciplinaire n’irait pas sans modifier la pédagogie elle-même. Si l’on veut bien considérer la langue comme un système et si l’on veut bien considérer la psychologie du locuteur, et en particulier la psychologie de l’enfant, comme autre chose qu’un montage subtil de réflexes conditionnés, il faudra réviser les vieux préceptes pédagogiques, « du simple au compliqué » et « une seule chose à la fois ». Les nouveaux préceptes restent à élaborer.

2. Une remarque sur l’opportunité d’un enseignement précoce de la seconde langue. Les possibilités de l’enfant jeune sont remarquables ; on peut en profiter pour lui apprendre une seconde langue et s’épargner bien des difficultés que l’enseignement à des adultes ne permet pas d’éviter. Mais enseigner une seconde langue pour le plaisir d’enseigner une seconde langue paraît être une fin en soi difficile à défendre. La seconde langue est oubliée aussi rapidement qu’elle a été acquise quand un exercice permanent ne vient pas en entretenir la pratique. L’opportunité d’un enseignement précoce d’une seconde langue est ainsi déterminée a posteriori par les possibilités offertes par l’école et le milieu de mettre en valeur les connaissances acquises. Sans compter qu’en région unilingue, ces possibilités restent actuellement minimes, il n’est pas évident que le temps que devrait consacrer l’école primaire à l’entretien des connaissances de la seconde langue ne serait pas plus utilement consacré à une autre matière.