1. Préambule

Août-septembre 2004, j’étais à Montréal. Des campagnes d’affichage vantaient les mérites de la dernière édition du Petit Larousse illustré. Plus discrètes, des affiches blanches et bleues rappelaient aux voyageurs du métro de Montréal que l’Office de la langue française (désormais OLF1) célébrait un anniversaire : les 30 ans de la Loi sur la langue officielle, qui avait notamment créé la Régie de la langue française (redevenu Office en 1977). Le slogan choisi était le suivant : « Il y a 30 ans que le Québec a mis l’accent sur le français. ». Le linguiste trouvait réconfortant la célébration publique de cet anniversaire. Curieusement, je ne notais aucun autre signe associé à cet anniversaire ; je cherchais des manifestations, des colloques, des publications. Rien. Et la valeur du passé composé, temps choisi par le professionnel rédacteur de l’OLF, ne permettait de savoir si l’action « mettre l’accent » était accomplie. On pouvait continuer le message de deux façons : « Il y a 30 ans que le Québec a mis l’accent sur le français. Cela continue. » ou « Il y a 30 ans que le Québec a mis l’accent sur le français. C’est terminé. ».

Dans tous les cas, cela faisait déjà trente ans.

2. Introduction

Mes réflexions sur les politiques linguistiques m’ont conduit à m’intéresser essentiellement aux succès et insuccès de l’implantation terminologique − principalement au Québec et en France. L’implantation est au cœur de l’évaluation des politiques terminologiques dans la mesure où l’on s’intéresse à des situations dans lesquelles le stock lexical polarise l’attention.

Comme on sait, la politique linguistique du Québec a « réussi » à maintenir l’usage du français. Mais son volontarisme bute sur certains secteurs : le 25 mai 2007, les officialismes2 « préAO » et « présentatique »3 n’étaient présents sur Internet4 que dans 695 et 262 pages francophones contre plus d’un million pour PowerPoint. On rencontrait là un exemple d’échec, lié à un domaine très largement socialisé. Or si l’on ne francise pas l’informatique, que francisera-t-on ? Ce n’est pas ici le lieu de développer cette question. S’interroger sur le remplacement de certains termes par d’autres formes lexicales, sur le succès de la création de néologismes, c’est se limiter à la pratique langagière concernant des cibles bien identifiées, les emprunts. Ce qui m’intéressera, ce sera de l’interroger sur l’articulation entre la politique linguistique et la langue ainsi que sur l’évolution du lien entre la population et le bras armé de la politique linguistique. Car ce qui est en cause dans l’évaluation, c’est de comprendre dans quelle mesure la mise en œuvre de la politique permet de répondre à des besoins des locuteurs et de préparer l’avenir d’une société5. La langue en France n’est pas un problème politique, les campagnes en témoignent : la carte scolaire suscite des débats passionnés, l’enseignement des langues vivantes n’est jamais évoqué.

3. Le Québec, Eldorado glottopolitique ?

Je ne rappellerai pas l’histoire du Québec, mais l’interaction entre une volonté populaire et un arsenal législatif régulièrement complété a permis de mener une politique linguistique d’ampleur dans laquelle le volet terminologique a tenu toute sa place. Quoique… On avait oublié les sciences ! Certes, il y a eu un incontestable succès. Grâce à la sociolinguistique, le vocabulaire halieutique6 français a perdu une bonne part de ses secrets : on sait aujourd’hui nettement que le petit Clupea harengus, cepetit hareng, est faussement commercialisé sous le nom de « sardine » au Canada, d’après le Grand dictionnaire terminologique.

L’effort consacré par les Québécois à la préservation de leur identité de francophones, les acquis méthodologiques accumulés depuis la promulgation de la loi 1017, le nombre et la qualité des travaux terminologiques et terminographiques qui y ont été menés, l’évolution des principes et des moyens d’action, tout ceci place le Québec au premier rang des chantiers glottopolitiques pour l’aménagement terminologique.

La réalisation d’une politique linguistique nécessite des choix d’aménagement linguistique, qui ne peuvent rencontrer le succès qu’à la condition d’être compatibles avec les opinions des locuteurs et donc avec les sentiments et les pratiques linguistiques. C’est pourquoi la négociation terminologique, l’information et la consultation des acteurs concernés sont des facteurs favorables pour que les décisions soient suivies d’effets. Il faut pour cela que les conditions d’une adhésion sociale soient réunies et que les décisions prises reposent sur une description fine des pratiques et une consultation préalable des usagers. De ce point de vue, les années 1975-1990 ont marqué un tournant. Mais cette ère marquée par un sursaut enthousiaste et une mobilisation populaire très large semble révolue. En effet, les contraintes économiques, les changements rapides qui affectent les échanges commerciaux, l’industrialisation et la marchandisation des biens culturels mettent les États en porte-à-faux et obligent à s’interroger sur le rôle qu’ils peuvent encore occuper face à la rapide uniformisation des communications. Les politiques linguistiques nationales butent nécessairement sur les impératifs du libre-échange et rencontrent ou rencontreront sur leur route les exigences toujours croissantes du libéralisme international pour lequel la préservation des identités culturelles et linguistiques ne peut constituer qu’un obstacle.

Les mouvements de population menacent certains territoires linguistiques. Alors que le français est la langue maternelle d’environ 86 % de la population québécoise (en comptant les 82 % de Québécois dits de souche), il y a des francophones qui n’utilisent plus du tout leur langue : ils s’en dépossèdent progressivement, ainsi forcément que leur descendance. Sur l’île de Montréal, c’est un phénomène constaté et solidement documenté, notamment par le mathématicien Charles Castonguay (2005) et les démographes Michel Paillé (2008 a, 2008b) et Marc Termote (2002, 2003). Pour sa part, le chercheur Pierre Serré (2000 : 34) a d’ailleurs confirmé que, dès qu’un quartier montréalais compte moins de 80 % de francophones, la majorité des allophones qui cessent de parler leur langue maternelle à la maison (ce qu’on appelle un transfert linguistique) adopte l’anglais : selon lui, « les effectifs anglophones, anglicisés ou anglotropes8, immigrants ou non, se francisent très peu ». L’internationalisation et la décrue démographique constituent deux défis pour le maintien identitaire du Québec francophone. De plus, les nouveaux locuteurs issus de l’immigration suivent une formation en langue française, mais leur francisation relève du réglementaire et ne les conduit pas nécessairement, surtout à Montréal, à dépasser une compétence minimale. La légalité n’assure pas la légitimité et leur langue d’usage n’est souvent ni le français ni l’anglais.

Restrictions budgétaires, démotivation de la population, domination de l’aspect réglementaire de la francisation ; depuis une dizaine d’années, la politique linguistique québécoise stagne et se replie dans un statut administratif. Les moyens accordés ont faibli et les institutions mêmes témoignent des contradictions de la société. Et le montage institutionnel peut prendre valeur de témoignage, sinon constituer un élément d’évaluation.

3.1. Les structures actuelles

Sans retracer l’évolution du dispositif législatif, j’indiquerai juste l’ossature du dispositif institutionnel actuel. Pour situer la place de l’OLF dans le paysage québécois de la politique linguistique, précisons que le ministère en charge de l’application de la Charte de la langue française est assisté par quatre organismes de statuts différents :

- la Commission de toponymie a en charge les noms géographiques du Québec ;

- le Conseil supérieur de la langue française joue un rôle consultatif ;

- l’OLF remplit un rôle exécutif ;

- le Secrétariat à la politique linguistique a en charge le suivi, la coordination et la promotion de la politique linguistique.

Ce dernier, créé en 1988 sur décision ministérielle, possède un statut étrange au point de vue législatif car il n’est pas prévu dans la loi — c’est le seul organisme dans ce cas — et il est chargé de répartir les budgets, des autres trois organismes bien sûr, mais également le sien propre. Enfin, son activité de coordination ne semble pas autonome puisqu’il est tributaire des « vraies » structures dont il dépend pour son information. Il occupe 9 personnes et dispose d’un budget de 1,9 millions de dollars (canadiens bien sûr). A titre indicatif, le budget affecté à l’OLF et à la Commission de toponymie réunis est de 18,9 millions de dollars pour 260 personnes employées. Il faudrait posséder des moyens d’investigation, mais vu de loin, le statut dérogatoire et le financement de l’organisme posent question et laissent penser que l’action elle-même n’est plus privilégiée.

On peut noter comme significatif qu’un syndicat, la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec (FTQ), durant des états généraux tenus en 2001 ait demandé, entre autres revendications, « que le gouvernement accorde à l’Office les ressources humaines et financières dont il a besoin. » (États généraux de la langue française, 15/08/2001).

Enfin au plan de l’action concrète et de la mobilisation en personnel, celui de l’OLF est passé de 1981 à 1991 de 406 employés à 290 ; puis on est tombé à 228 en 1997, 223 en 2000, mais on arrive à 238 en 2006. Face à cet affaiblissement global, les administrations se réfugient derrière les évaluations quantitatives. Interrogeons-nous un instant sur le rôle de l’OLF.

3.2. L’OLF et la société

L’action de l’OLF est orientée aujourd’hui dans deux directions : l’assistance à la francisation des entreprises et le Grand dictionnaire terminologique9, consultable gratuitement sur Internet depuis 2000. Les entreprises de plus de 50 salariés, tenues légalement d’obtenir un certificat de francisation, reçoivent une aide des bureaux de l’OLF. L’obligation est définie dans la loi et, s’il veut faire des économies sur le poste linguistique, l’État ne peut guère que rendre ses services moins efficaces en diminuant leurs crédits ; il ne peut les supprimer. Le statut de l’OLF peut faire penser à celui des inspections du travail en France.

Le Grand dictionnaire terminologique rassemble les données terminologiques produites par l’institution québécoise depuis son origine et les met gracieusement à disposition du public sur Internet. L’offre est importante en ce qu’elle permet de répondre à des consultations nombreuses. Et elle peut être aisément évaluée de façon quantitative, par les chiffres de connexions. Or les administrations sont friandes d’évaluations quantitatives. L’utilisation d’Internet tend à supprimer le papier et lorsqu’un lexique ou un vocabulaire est épuisé, l’Office québécois de la langue française peut décider de ne pas le réimprimer et de le déposer dans sa Bibliothèque virtuelle, qui contient aussi des supports et outils d’implantation du français. Pourtant, lorsque l’on regarde les résultats d’une étude sur l’impact des actions menées par l’OLF en entreprise, on s’aperçoit que les personnes interrogées citent au premier rang la visite du conseiller en francisation10, ce qui permet de souligner l’importance des contacts inter-personnels et de la présence sur le terrain. Avoir un grand dictionnaire à sa disposition, c’est bien, mais on est bien loin de l’interaction avec tout ce qu’elle a d’humainement irremplaçable.

3.3 L’OLF et le visiteur

Revenons à mon séjour. Quelque temps plus tard, je quittais Montréal et visitais un bureau de l’OLF d’une autre ville. J’évoquais auprès de la responsable du bureau les affiches que j’avais découvertes dans le métro. Cette campagne d’affichage n’avait pas été menée en province. Mieux : aucun des fonctionnaires présents n’était au courant de cette initiative. Et aucune information à ce propos ne leur était parvenue, ni par courrier, ni par téléphone, ni même par courriel. Dans ce vaste bureau, pourvu d’une riche documentation, se nouaient les relations de l’organisme, dont les entreprises étaient les interlocuteurs obligés en raison de la réglementation. Je m’interrogeais sur les relations avec le grand public, sur les contacts étrangers au processus de francisation ; j’étais l’un des rarissimes visiteurs à m’aventurer dans ces locaux. Enfin, je m’interrogeais sur la dynamique des relations entre Montréal et la province, entre le sommet et la base : la présidente de l’Office, en poste depuis plusieurs années, n’avait jamais poussé la porte que j’allais refermer.

4. Pratiques langagières et représentations

Il y avait bien quelque chose de brisé dans l’élan de francisation. Il me semblait que le problème relevait de la culture et pas seulement de la (socio) linguistique. « Culture » dans la mesure où celle-ci peut être définie comme « l’ensemble de représentations collectives propres à une société. »11 (mais à cette définition lapidaire, il conviendrait, à mon avis, d’ajouter la langue.)

Pourquoi parler de représentations ? Cela est classique en sociolinguistique, parler, écrire, ce n’est pas seulement mettre en œuvre des ressources lexicales et linguistiques dans une configuration sociale. En utilisant la langue, nous puisons dans un objet multiforme, pluriel, traversé de tensions et d’enjeux et notre façon d’utiliser ses ressources, son passé, ses virtualités, nous situe. Cela participe de notre identité. Dans le même temps, nous prenons position par rapport à la langue : « si j’ose dire », « comme on dit », « comme on dit trop souvent », nombre de formes nous permettent de nous situer par rapport à la langue. Mais il y a plus. Au-delà de ce que nous disons sur la langue, notre discours épilinguistique, nous possédons des représentations de la langue qui influencent notre façon de l’employer. Certains éviteront autant que faire se peut « par contre » et, tant qu’ils pourront se surveiller, lui préféreront « en revanche ». Plus largement, c’est tout un ensemble d’idées reçues, de préjugés, de jugements qui modèlent notre usage de la langue sans que nous en soyons bien conscients.

Ces représentations relèvent en partie des mentalités et s’inscrivent dans ce temps long des historiens, aujourd’hui l’histoire des mentalités est englobée dans l’histoire culturelle. Or il existe une histoire des mentalités linguistiques. Par exemple, le discours conservateur sur la langue française survit depuis trois siècles et le génie de la langue française est un mythe auquel sacrifient encore des attachés culturels en poste à l’étranger. Pour certains lettrés d’un autre temps, le français est une langue qui se mérite…

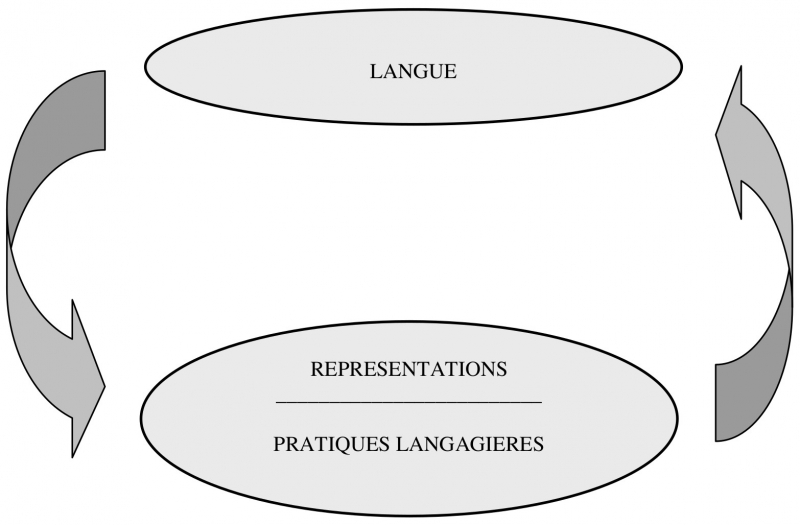

Peu importe, ceci pour dire que l’actualisation de la langue, sa vie concrète est à la fois faite de pratiques et de représentations et que l’on ne peut séparer les deux. Or, en matière de langue, toute représentation repose sur des idées, le plus souvent subjectives, et socialement reçues mais dont l’efficacité est réelle. La relation dialectique entre langue, pratiques langagières et représentations peut être pensée grâce au schéma suivant, adapté de Guespin (1985).

Schéma 1. Le circuit langue, représentations, pratiques langagières

5. Représentations et circuit glottopolitique

Ce bref détour ne nous a éloigné qu’en apparence de la question de la politique linguistique et de l’implantation, car viser « ultimement l’implantation sociale de terminologies officialisées par l’autorité légitime », pour reprendre Pierre Auger (1999) ne peut se faire avec succès qu’à condition de prendre en compte tout à la fois les pratiques langagières que l’on souhaite clairement modifier, et les représentations langagières qui conditionnent le succès ou l’insuccès de cette action. A quoi peut servir de publier des listes de termes alternatifs si les populations concernées demeurent persuadées que le français n’est pas légitime… ?

Ceci dit, un tel constat n’avance guère, objectera-t-on. Certes. Mais cela permet de souligner par exemple que la dimension épilinguistique doit être prise en compte, car elle trahit les représentations langagières des locuteurs. Or les représentations jouent un rôle crucial dans les contacts de langues dans la mesure où elles sont le lieu de l’intériorisation individuelle de données collectives, culturelles et idéologiques, sur le langage. Et qui dit implantation, dit bilinguisme.

Mon interrogation porte donc en fait sur l’impact d’une politique volontariste et consensuelle sur les représentations linguistiques. Doit-on se soucier de la seule adéquation d’une politique aux besoins en matière de corpus et de statut ? Et dans quelle mesure l’évolution des représentations peut-elle être prise en compte par une gestion collective des langues ?

6. Construction langagière des représentations

Les actions de politique linguistique, notamment celles visant l’implantation terminologique, sont confrontées à des phénomènes tout à la fois culturels, économiques et idéologiques. Or ces aspects idéologiques doivent être interrogés. Les représentations sont une voie d’accès à leur compréhension, phase indispensable d’une évolution concertée qui s’inscrit nécessairement dans le temps long. Mais ce temps long a tendance à s’accélérer dans les domaines dont le changement se fait sur un rythme soutenu, comme l’informatique.

Or que sait-on des représentations qui puisse être utile ? Concept flou, on sait qu’elles sont en porte-à-faux avec la réalité des pratiques : ce que je pense faire ; ce que je crois faire ; ce que je crois bon de faire, tout cela est différent des pratiques elles-mêmes. Il ne s’agit pas seulement de dire qu’entre les actes et les paroles il y a un écart, ce qui est trivial. Il s’agit de prendre en compte le fait que l’on se dirige selon des opinions qui sont dominantes, qui sont reçues et acceptées passivement par les locuteurs. Au plan linguistique, les locuteurs peuvent adhérer à des opinions sur les langues qui sont en contradiction avec leurs besoins. Les locuteurs français, mais aussi plus largement francophones, ont besoin dans une foule de situations de s’exprimer en français et ils peuvent le faire en pensant que le français n’est pas une langue légitime : c’est l’exemple souvent rencontré dans les laboratoires ou les entreprises de locuteurs qui disent : « n’écrivez pas ça, c’est notre jargon ! ». Alors même qu’il s’agit de formes langagières apparues dans la pratique pour répondre à des besoins de communication et de conceptualisation.

Une des pistes que mon expérience me permet de suggérer est que la verbalisation des besoins est un des outils permettant de mettre à distance ce qu’il y a de trompeur en matière de représentations. La prise de conscience de leurs propres difficultés langagières, vécues dans les interactions quotidiennes, permet aux locuteurs de mettre à distance la doxa qu’ils ont intégrée à propos des langues. C’est ce qu’a montré l’enquête sur les thèses (Gaudin, 1999) et que nous préciserons dans la section suivante.

7. Représentations dans un bilinguisme inégal

De telles attitudes se rencontrent quand il y a concurrence entre des langues de statut fonctionnel et symbolique différent. Dans des situations de masse, cette concurrence a lieu entre une langue vernaculaire et une langue véhiculaire. On peut remarquer deux points.

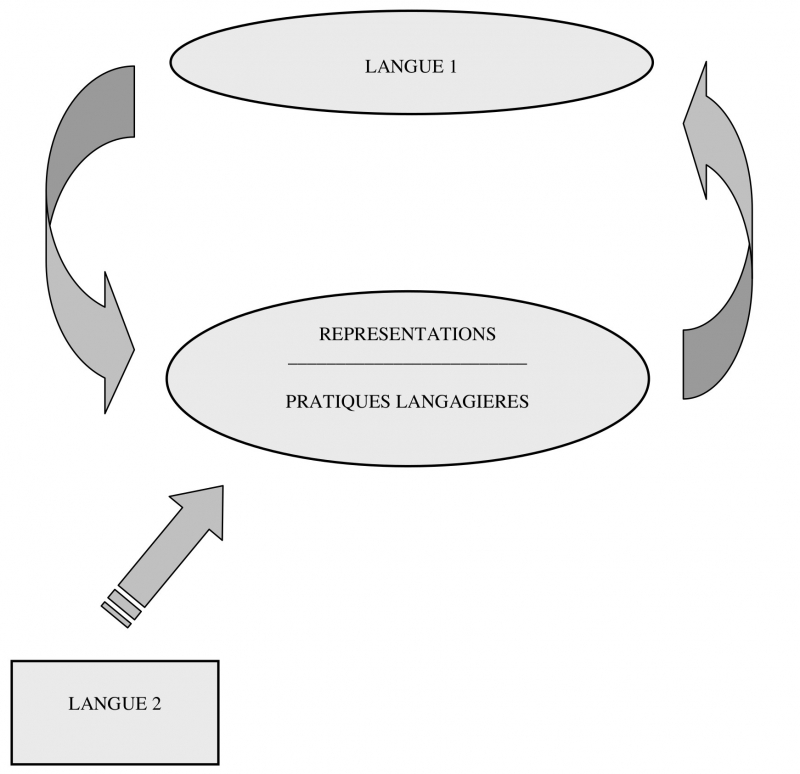

Schéma 2. Le circuit langue, représentations, pratiques langagières en situation diglossique

1. Les représentations se construisent pour l’essentiel dans la langue vernaculaire et c’est là l’intérêt du phénomène paradoxal de l’auto-odi, nom original du concept, ou l’auto-dévalorisation. C’est dire en français que le français n’est pas une langue adaptée pour l’informatique, la biologie ou la physique des particules (Gaudin, 2003).

2. La langue véhiculaire est présente dans les pratiques langagières mais l’inégalité fait que les locuteurs ne possèdent pas d’influence sur la langue. Le fait que des Québécois et des Français parlent anglais ne joue guère sur l’évolution de l’anglais. C’est un argument supplémentaire pour insister sur la dépossession qui résulte de cette situation.

Il me semble que l’image des langues en situation de bilinguisme inégal doit aussi constituer un des objectifs sur lesquels pourraient porter l’évaluation d’une politique linguistique.

Je finirai par une remarque sur le sentiment de quelques Québécois interrogés sur le sujet en 2005. Globalement confiants dans l’avenir de la langue française, ils se sont montrés partagés sur l’attachement des Québécois à leur Office de la langue française et sur le devenir de cet organisme. Pour les plus optimistes, sa disparition provoquerait un tollé alors que pour les plus pessimistes, l’OLF a si peu d’écho dans le public même spécialisé que sa suppression passerait presque inaperçue… De quoi rendre le linguiste modeste…