Roi du Danemark et de la Norvège de 1766 à 1808, Christian VII était convaincu de ne pas être à sa place. Ayant accédé au trône à l’âge de seize ans, il semble avoir passé sa vie dans une angoisse pratiquement permanente, essayant toujours d’échapper à l’institution politique qu’il incarnait sans en faire vraiment partie à ses propres yeux : intelligent, éloquent, sensible et ouvert aux idées des Lumières, il était par ailleurs capable d’actes d’une cruauté totalement gratuite – brûlant vif, par exemple, l’un des chiens de son épouse, afin de pouvoir contempler le reflet des flammes sur les murs lors de la course de l’animal à travers les couloirs du château royal – et souvent frappé par d’étonnantes crises de colère, laissant derrière lui un nombre considérable de chambres et de salons dévastés, dans la capitale danoise, à Londres, à Paris1.

Le règne de Christian VII a donc été déterminé par son désarroi. Le déséquilibre psychique du roi causait, selon la formule de l’écrivain suédois Per Olov Enquist, un certain « vide du pouvoir »2. Dans ce « vide » s’est notamment faufilé, entre 1770 et 1772, Johann Friedrich Struensee, médecin allemand responsable de la santé de Christian VII et très proche du roi au cours des premières années de son règne. Rapidement, Struensee est devenu non seulement l’amant de la jeune reine Caroline Mathilde, épouse de Christian VII – qui ne s’intéressait que peu à sa personne –, mais aussi le véritable dirigeant du double royaume dano-norvégien. Ainsi, cet adepte de la pensée des Lumières a pu mettre en place un régime éclairé dans cet État absolutiste, instaurant, entre autres, la liberté totale de la presse en 1770. Victime à la fois de ses propres réformes et d’un complot des forces conservatrices à la cour, Struensee – qui représentait probablement pour Christian VII l’esprit libre qu’il ne pouvait pas être lui-même – est destitué le 17 janvier 1772 et exécuté quelques mois plus tard, le 28 avril, en compagnie d’Enevold Brandt, son collaborateur politique. Il était néanmoins impensable de mettre à mort la reine Caroline Mathilde – dont le deuxième enfant, la princesse Louise Augusta, était selon toute probabilité la conséquence la plus significative de sa relation avec Struensee – et ce, pour cause d’éventuel embarras géopolitique : sœur de Georges III, roi de Grande-Bretagne, elle est envoyée en exil dans l’électorat de Hanovre, à Celle, où elle meurt de la scarlatine en 1775, à vingt-trois ans.

« Il me demanda souvent », écrit Struensee dans le Mémoire du Comte Struensee sur la situation du Roi, rédigé pour son procès au printemps 1772, « si je croyois qu’Il etoit né pour être Roi ?, s’Il le resteroit toujours et s’Il etoit né de la famille royale de Danemarc ? […] Il vouloit se faire soldat pour ne devoir sa fortune qu’à lui seul »3.

Imposture et pouvoir exécutif : le théâtre des corps étatiques

Ne se sentant pas à sa place, Christian VII considérait sa vie comme un vaste malentendu. Selon lui, il n’était qu’un imposteur, un intrus, un usurpateur. Pourtant, il n’était coupable d’aucune imposture, ni d’une quelconque transgression politique véritable ou de la moindre prise de pouvoir indue. Dire que son parcours a été parsemé d’expériences traumatiques serait un euphémisme. Un événement en particulier, datant du début de son règne, semble avoir marqué de façon indélébile l’esprit du roi adolescent. Et il reste pendant longtemps condamné à la répétition symbolique de cet événement violent, qui est par ailleurs clairement lié à son propre désir de se faire remplacer, n’étant lui-même qu’un étrange substitut. Puis, il est apparemment contraint à le répéter selon le mécanisme psychique qu’on nomme aujourd’hui, après Freud, « Wiederholungszwang », « compulsion de répétition »4. L’événement en question est une exécution, l’exécution d’un dénommé Johann Gottfried Mörl, soldat de profession, le 15 septembre 1767. Quelques années plus tard, fin avril 1772, les mises à mort de Johann Friedrich Struensee et Enevold Brandt, les anciens associés du roi, entrent en relation avec cette première exécution officiellement décidée par un pouvoir souverain, celui de Christian VII, qui ne fait que pâtir de lui-même : pour Christian VII, ces exécutions – et les corps morts qui en résultaient – étaient intimement liés à l’institution de la royauté même, c’est-à-dire au(x) corps de l’État, et par conséquent à lui, Christian VII, en tant que ce roi qui ne voulait pas être roi, surtout doté d’un pouvoir exécutif absolu. Symboliquement, Christian VII désirait se débarrasser de ce qui était pour lui le corps mort de l’institution. C’est pourquoi il s’adonnait souvent à d’étranges répétitions – sous forme de mises en scène théâtrales ou à travers des travaux graphiques – du destin des hommes exécutés sur les ordres du roi Christian VII.

Mais parlons d’abord brièvement d’une autre exécution, plus célèbre, à savoir celle de Louis XVI, afin de préciser certains enjeux politiques pour le roi danois. Longtemps après les disparitions de Mörl, Struensee et Brandt – et juste après la Révolution française –, Christian VII se trouva en tant que dirigeant souverain officiel du royaume dano-norvégien dans l’obligation de recevoir le représentant de la jeune république, Philippe-Antoine Grouvelle, « ministre de France », c’est-à-dire ambassadeur, au Danemark entre 1793 et 1800, et par ailleurs l’homme qui en août 1792 avait porté à la connaissance de Louis XVI l’arrêt qui le condamnait à mort5. En accueillant ce représentant diplomatique, qui portait une cocarde tricolore à la poitrine, Christian VII demanda, en français et visiblement dans un moment de clarté perfide : « Comment se porte le roi, votre maître ? Ah, non, je me trompe, la république, votre maîtresse ? »6. Étant, par expérience, bien conscient des aspects érotiques, voire sexuels, du pouvoir politique, Christian VII considérait donc dans cette situation la nouvelle république française et ses idéaux politiques – surtout, peut-être, celui de l’égalité – comme une femme de mœurs douteuses qui s’offre à tout le monde : vulgaire de nature, la république couche avec le dèmos, le « peuple ».

Quels sont les corps de la royauté ? En tant que roi, Christian VII a « deux corps », pour reprendre la célèbre définition d’Ernst Kantorowicz dans The King’s Two Bodies : il y a le corps du roi individuel, c’est-à-dire de la personne singulière mortelle, celle qui disparaît dans l’énoncé « Le roi est mort, vive le roi ! », et il y a le « corps » du roi en tant qu’institution, idéalement impérissable, c’est-à-dire le « corps politique » de la royauté dont la survie est proclamée et certifiée à travers le même énoncé : « Le roi est mort, vive le roi ! »7.

Toutefois, les troubles de Christian VII commencent bien avant son accession au trône : « Je fus installé comme l’un des précepteurs des princes de Danemark, le 1er octobre 1760 », écrit dans ses mémoires Élie Salomon François Reverdil, enseignant du prince Christian et pédagogue inspiré des idéaux des Lumières. Le professeur suisse termine la description de sa première impression du roi à venir par les mots suivants.

L’aîné, âgé de douze ans, avait une figure charmante ; on citait de lui des saillies heureuses ; dans son éducation, il réussissait à tous les exercices auxquels il prenait intérêt ; il parlait avec beaucoup d’agrément, et même d’élégance, les trois langues nécessaires à sa cour : le danois, l’allemand et le français ; c’était déjà un danseur brillant. Personne, en un mot, même parmi les plus familiers, ne voyait autre chose en lui qu’un enfant aimable, de qui l’on pouvait tout attendre, quand l’âge aurait un peu calmé sa première fougue.8

En arrivant à la cour en 1760, Reverdil rencontre un prince doué et agréable. Cependant, le professeur suisse déchante rapidement face à cet enfant qui souhaite, avant tout, « devenir fort, vigoureux, et “dur” », et qui s’imagine « être beaucoup plus favorisé par la nature à cet égard » qu’il ne l’est réellement9. Le jeune Christian désire résister et devenir imperturbable. Mais vis-à-vis de qui, ou de quoi ?

« Allons montrer ma poupée », dit un jour, et peut-être même à plusieurs reprises, le seigneur Ditlev Reventlow, « l’austère mentor » du prince Christian – c’est-à-dire son précepteur ou gouverneur principal –, quand il fallait emmener le futur roi à une présentation officielle à la cour. Homme « inflexible », rude et « farouche », Reventlow n’avait aux yeux de Reverdil « ni suite ni cohérence dans les idées »10. Il était « propre à l’office de gouverneur […] comme un âne à jouer de l’orgue », dit de son côté le diplomate Caspar von Saldern au sujet des capacités éducatives de Ditlev Reventlow11. Physiquement et mentalement battu et harcelé, pincé et froissé par son précepteur principal, le prince cherchait donc à devenir intouchable et ce, au point de se transformer profondément, de ne plus être celui qu’il était. Mais qui était-il, au juste ? Cela, peut-on lire chez Reverdil, ne se laisse pas définir de manière positive. Il était celui qui devait devenir « autre » que ce qu’il était, sous peine de ne jamais avoir le droit d’être lui-même.

Il se rappelait qu’à l’âge de cinq ans, on l’avait conduit à un spectacle italien, et que, frappé de la taille et du costume des acteurs, il les avait regardés comme des êtres d’une espèce supérieure, auxquels il viendrait un jour à ressembler, après avoir subi beaucoup d’épreuves et de métamorphoses. Depuis lors, autant que j’ai pu l’apprendre, il a toujours désiré « d’avancer, » comme il disait ; mais ensuite la suprême perfection lui parut être d’avoir un corps parfaitement dur ; qualité qui se liait dans son esprit avec l’idée de force, à l’époque où j’entrai en fonction auprès de lui : avec la force, il aurait résisté à son gouverneur, et avec l’insensibilité, il aurait pu être pincé, froissé, battu, sans éprouver de douleur. Dans ces dispositions d’esprit, il estimait peu sa qualité de prince. Il ne rencontrait point de bergers à la campagne, point de polissons à la ville, dont il n’enviât le sort. Souvent il se figurait qu’il était un enfant supposé par sa gouvernante, Madame de Schmettau, ou que du moins il échapperait un jour au malheur de régner.12

En fait, ce prince va y échapper, il va échapper « au malheur de régner », quoique d’une autre façon qu’il semble, enfant, avoir espéré. Quand il a cinq ans, on l’emmène au théâtre – on l’emmène toujours quelque part, bien sûr. Qu’y voit-il ? Rien de bien extraordinaire, après tout : un spectacle offert par des acteurs italiens. Mais ces acteurs – dont l’art consiste à faire semblant d’être autres, de remplir leurs rôles à perfection – se transforment de manière catégorique dans la tête de l’enfant : voilà l’« espèce supérieure », composée de celles et de ceux qui n’ont pas à être eux-mêmes. En réalité, c’est un banal conte populaire qu’ourdit le prince : il faut devenir comme ceux-là, en costume, en passant par « beaucoup d’épreuves et de métamorphoses ».

Ultérieurement, la métamorphose nécessaire change de perspective : il faut devenir autre en devenant « dur », c’est-à-dire impénétrable et invulnérable face aux coups physiques et psychologiques que certains semblent toujours prêts à distribuer. La « suprême perfection » consiste à avoir un corps « parfaitement dur ». Notons que ce « corps » ne semble avoir aucun contenu : la vie rêvée du prince est une carapace vide, une coque sans noyau, un bouclier sans failles dont le seul sentiment est « l’insensibilité ». En effet, le prince Christian ne veut pas être ce qu’il est. Dans son « esprit », la dureté parfaite du « corps » se lie avec « l’idée de la force », une « force » purement négative, elle aussi, dans le sens où cette force n’est aucunement active. Ce n’est pas une force qui, en tant que capacité positive, ouvre la voie à telle ou telle action, ou à tel ou tel projet, à mener à bien. Non, « avec la force, il aurait résisté à son gouverneur. » La force, la vraie force, n’est pour le prince que pure résistance au conditionnel passé.

Le seul moment positif dans les rêves enfantins de Christian, tels que ces rêves sont présentés par Reverdil, vient quand il est question de ceux dont il envie le sort – ce qui est, à vrai dire, un sentiment négatif –, à savoir les « bergers à la campagne » et « les polissons à la ville ». Christian souhaite-t-il fuir son statut de personne royale divine ? Oui, de toute évidence. Pour devenir qui, ou quoi ? Probablement pour devenir un être quelconque, qui serait, peut-être, lui-même. Mais cet être est, dans plusieurs perspectives, bien imaginaire. Clairement, la vision qu’a le jeune Christian des « bergers » et des « polissons » est un cliché littéraire, un simple lieu commun artistique, élaboré dans la tête durement éprouvée de l’enfant royal : non, les princes modernes n’iront pas en Arcadie pour vivre sans souci avec les « bergers à la campagne » – dont la vie réelle, disons-le tout de même, était à l’époque plutôt une corvée épouvantable –, et ils ne seront jamais non plus, à l’autre extrême, à compter parmi ces mythologiques « polissons » qui arpentent la ville, « déboutonné[s] et débraillé[s] », en précurseurs des dandys flâneurs des métropoles européennes13.

Et si le destin de ce prince n’était pas vraiment son destin ? Voilà une possible issue : « Souvent il se figurait qu’il était un enfant supposé par sa gouvernante, Madame de Schmettau […] ». Il n’y a pas meilleur moyen d’échapper à ce qu’on ne veut pas faire que de certifier qu’on ne doit pas le faire, qu’on n’a, en fait, pas le droit de le faire : pour éviter d’être le prince Christian, futur roi du Danemark, il suffit de ne pas être le prince Christian, futur roi du Danemark. C’est pourquoi Christian se figure qu’il n’est pas Christian, ou, en tout cas, qu’il n’est pas le vrai Christian. Qui est alors le « vrai » Christian ? Sans doute son frère ainé, également prénommé Christian, né en 1745, et mort à l’âge de deux ans, environ deux ans avant que l’autre, le Christian bis, n’arrive au monde, le 29 janvier 1749 vers une heure du matin14. « Le prince est mort, vive le prince ! » ?

Un « enfant supposé » est assurément un vrai enfant. Mais ce n’est pas l’enfant vrai. Nous trouvons ici le revers du rêve infantile de devenir comme les acteurs italiens : un « enfant supposé » est un faux, c’est quelqu’un qui est dans le mauvais rôle pour la seule et unique raison que sa vie est un rôle pur. Il n’est pas. Pourtant, c’est cela que le prince désire : ne pas être (celui qu’il est). Il veut être libre de cette existence. Oui, mais pour réaliser cette liberté, il faut que les autres – tout le monde, le monde tout court – reconnaissent la réalité de la situation : le futur Christian VII n’est pas le vrai futur Christian VII parce que le vrai futur Christian VII appartient définitivement au passé.

Selon Christian VII lui-même, la folie du roi était dotée de plusieurs stades. Plus précisément, son « délire » pouvait être décliné en trois niveaux, trois variantes particulières. Laissons le roi les distinguer plus directement, et en allemand, dans ses conversations avec Reverdil :

Il y avait dans son délire trois nuances marquées, qu’il désignait lui-même par trois expressions allemandes. (Il me parlait allemand le plus souvent. C’était alors la langue de la cour, au lieu qu’autrefois il se piquait de parler à chacun en sa langue, et ne m’adressait guère la parole qu’en français, rarement en danois, jamais en allemand). Suivant donc le degré de son trouble, il disait souvent en finissant, et avec un gémissement : « Ich bin confus » (j’ai l’esprit embrouillé), ou bien : « Es rappelt bei mir » (il se fait du bruit dans ma tête), ou enfin : « Er ist ganz übergeschnappt » (je suis tout à fait égaré). Souvent un de ces discours embrouillés et murmurés entre les dents finissait par ces mots : « Je n’y puis plus tenir. »15

L’aliénation du roi a aussi un aspect linguistique. Voici les repères grammaticaux de l’échelle de la folie : Ich, Es, Er, trois pronoms qui nous indiquent effectivement, avec une précision paradoxale, les différents degrés que peut atteindre l’égarement mental de Christian VII. Au premier niveau, le niveau de l’embrouillement, le roi reste maître de sa confusion, pour ainsi dire, étant donné qu’il utilise ici le pronom ich, je – sujet, première personne du singulier –, pour désigner sa situation. Du point de vue de la grammaire, au moins, l’embrouillement est sous contrôle : le je n’est pas perdu. Quand « il se fait du bruit » dans la tête du roi la situation s’aggrave catégoriquement : « Es rappelt bei mir », avec le pronom neutre de la troisième personne du singulier. Cela, « quelque chose », joue son jeu avec Christian VII à l’intérieur de la tête de celui-ci : il est encore présent, il est encore lui-même, puisque c’est indéniablement chez lui, « bei mir », que ce « quelque chose » se fait. Mais, soulignons-le, es rappelt à l’intérieur du roi, et ce bruit, ce tapotage, ne semble pas loin de couvrir totalement la voix de cet intérieur même en tant que domaine de la subjectivité qui se domine. Finalement, le niveau le plus profond du délire royal est atteint dans ce qui ressemble fortement à un désordre complet. À ce niveau, il y a encore quelqu’un, une « personne ». Cependant, ce n’est plus la première : le roi, sous forme de je, a disparu. Il est devenu quelqu’un d’autre : « Er ist ganz übergeschnappt », « Il s’est tout à fait égaré ». Qui est désigné par ce pronom er ? Le roi, bien évidemment, en tant que sa propre troisième personne du singulier. Ici, le roi exprime son état au moment où « il » est parfaitement hors de lui-même, tout en gardant une compétence linguistique et grammaticale impeccable. Au moins, « il » sait encore se nommer et se décrire comme celui qui a perdu la tête.

Le spectacle de l’exécution

Les échanges, parfois sous forme de chiasmes, entre le théâtre « réel » du monde artistique et le « faux » théâtre de l’univers politique sont récurrents dans la vie de Christian VII. Non seulement le roi semble avoir eu un don particulier pour l’imitation des autres – c’est-à-dire un don pour la contrefaçon des risibles tics et manières de faire de ceux dans son entourage qu’il souhaitait, pour une raison ou une autre, dénigrer –, mais il aimait également monter sur scène lui-même16.

En outre, Reverdil détecte très tôt ce qu’il nomme le « cœur impitoyable » du jeune roi danois, roi qui avait, selon lui, « toujours l’oreille ouverte à la délation. Un jour de disgrâce était pour lui un jour de fête. » Et au professeur d’ajouter : « Le roi pardonnait […] avec peine à ceux qui obtenaient des grâces de lui »17. Ainsi, ce roi dont la vie intérieure était dotée de peu de certitudes savait très bien se mettre, à plus d’un égard, dans la peau des autres. Quand on est fragile au point de ne presque pas être tout court – ou au point d’être toujours au bord de la disparition en tant que sujet maître de soi-même –, une vie par procuration est bien entendu tentante. Pourrait-on s’imaginer une vie par procuration purement négative, c’est-à-dire quelqu’un qui vivrait par autrui, ou par les autres, mais seulement de manière dévastatrice, en détruisant ce que sont et ce que représentent ceux qui lui « donnent » vie18 ? Christian VII imitait les autres – ces autres qui étaient tous ses sujets –, afin de les ridiculiser en exposant littéralement leurs petites faiblesses humaines19. Et il était marqué par une « secrète jalousie », écrit encore Reverdil, « contre ceux qu’il paraissait estimer le plus »20, ceux qui obtenaient les grâces que le roi, ensuite, ne leur pardonnait pas d’avoir obtenues, ces grâces qu’il avait lui-même accordées. Ces différents élans imitatifs négatifs semblent avoir été les désirs dominants de Christian VII. De qui le roi était-il jaloux ? De ceux, visiblement, qui arrivaient à obtenir des grâces par cette fonction qu’il occupait sans vraiment y être, étant lui-même largement vide. Pourquoi devraient-ils avoir le droit, eux, d’être quelqu’un, et pas lui ?

Parfois, voire la plupart du temps, Christian VII désirait être autre que ce qu’il n’était, être quelqu’un d’autre simplement en étant quelqu’un : n’importe qui, tout sauf Christian VII, roi du Danemark et de la Norvège. Parfois, il se mettait dans la peau des autres – en les imitant, en les caricaturant – dans le but de faire disparaître, de détruire, ce qu’ils représentaient : son don pour l’imitation, souvent malicieuse, était remarquable. Parfois, il jouait au théâtre. À l’occasion d’un événement particulier, un événement très spécifique, ces désirs – le désir d’être quelqu’un d’autre et le désir d’imiter les autres – semblent s’être rencontrés. Qui était vraiment Christian VII ? Nul ne le sait. Mais de temps en temps il était un certain sergent assassin nommé Mörl.

Dans ses mémoires, Struensée et la cour de Copenhague, Reverdil décrit minutieusement – et en déclarant ouvertement sa désapprobation – le « plaisir royal » que ressentait Christian VII à se faire battre par certains de ses proches collaborateurs, notamment le comte Conrad Holck, grand favori du roi au début de son règne 21. Grâce à leur participation à ces mises en scène punitives, les « bourreaux » du roi pouvaient espérer certaines « gratifications » et faveurs – du moins temporairement –, en guise de remerciements royaux pour services rendus. À d’autres moments, les petites orgies masochistes de Christian VII prenaient des allures symboliques plus meurtrières : « Sa Majesté, étendue par terre, » écrit Reverdil, « représentait un criminel sur la roue ; un des favoris était le bourreau, et, avec un rouleau de papier, contrefaisait l’exécution »22. Reverdil distingue ici, de façon claire et nette, les deux corps du roi. Mais son ironie à ce sujet est quelque peu triste : d’un côté, nous fait comprendre le professeur, il y avait « Sa Majesté », dans toute la splendeur officielle de l’institution, et, de l’autre, il y avait ça, cet être étrange qui cherchait à satisfaire son désir très peu convenable en se rendant abjecte. Toutefois, Christian VII savait très bien, lui aussi, distinguer les différents corps du roi. En fait, la réalité ressentie de cette distinction se trouvait au cœur de sa misère. Qui se faisait vraiment punir, et « exécuter », au cours des jeux douloureux dont Reverdil relate le déroulement ? Compte tenu de la dureté finalement peu fatale d’un « rouleau de papier » ce que décrit Reverdil est aussi une « Majesté » qui se laisse humilier, et symboliquement tuer, afin que la personne qui l’incarne officiellement puisse, peut-être, se libérer provisoirement. Certes, il est question d’un royal écart de conduite masochiste. Néanmoins, la vraie violence que montre la scène, c’est-à-dire la violence symbolique, reste celle qui touche à « Sa Majesté », tandis que « Christian » lui-même – grâce à l’horreur tout à fait supportable du rouleau de papier – s’épargne en réalité une douleur infiniment plus profonde : celle, exactement, du devoir d’être roi. Oui, Christian VII savait bien faire la différence entre les corps royaux. Il savait faire la distinction tout aussi bien que Reverdil. Mais il avait, clairement, une autre perspective sur cette distinction. Peut-être était-ce un renversement au centre même de la distinction des corps du roi qu’il cherchait, à chaque fois qu’il se faisait ainsi « exécuter » : « Le roi est mort, vive Christian ! » ?

« Pendant que j’étais encore à la cour », écrit ensuite Reverdil au sujet de ce qui représentait pour lui une monstrueuse autopunition royale par procuration, « j’avais vu l’origine de ce jeu dépravé et extravagant. » De quelle origine s’agit-il ?

Un sergent nommé Moerl, Saxon de naissance, ayant assassiné, par une exécrable trahison, et pour lui voler la caisse militaire, un officier, son bienfaiteur, dans la maison duquel il vivait, on le jugea selon une ordonnance royale qui aggravait d’une manière horrible la peine portée par la loi contre les meurtres caractérisés.

[…] Le roi signa sans difficulté une sentence dont la lecture faisait frémir ; mais son imagination resta frappée de l’horreur du supplice. Il désira d’en être témoin, et de voir jusqu’où l’on pouvait soutenir la douleur avec constance. […]

Après avoir fait mon possible, par les raisons les plus fortes, pour détourner le roi d’assister aux souffrances de ce misérable, je crus le retenir en refusant de l’accompagner ; Sperling s’y prêta, et le conduisit dans un mauvais fiacre, où ils ne furent pas reconnus.

Outre les mauvais effets que j’en redoutais, j’ai su depuis que ce spectacle fit naître dans l’esprit de ce malheureux prince de nouvelles manies. Il y avait des moments où il soutenait que c’était lui qui était Moerl, échappé des mains de la justice ; et qu’on avait exécuté un fantôme. Ce jeu, de contrefaire le roué, remplissait sa tête d’idées sinistres, augmentait sa disposition à la cruauté et à la mélancolie.23

Confronté au refus catégorique de Reverdil d’assister à cette exécution, Christian VII s’y laissa donc conduire par le chambellan Joachim Ulrich von Sperling. Et il y alla incognito. Il voulait être témoin, mais il ne pouvait pas se permettre d’être reconnu en tant que roi. En effet, si le roi se montrait en personne sur les lieux d’une exécution – disait à l’époque une croyance populaire24 –, le condamné devait immédiatement être gracié et libéré. Et cela n’était, de toute évidence, aucunement l’intention de Christian VII, qui, quatre semaines plus tôt, avait lui-même signé la sentence et ce, comme le signale Reverdil, « sans difficulté ». Non, cet après-midi du 15 septembre 1767 le roi voulait voir, en témoin anonyme, ce que personne ne pourrait jamais, vraiment, savoir, c’est-à-dire « jusqu’où l’on pouvait soutenir la douleur avec constance ».

Comment Johann Gottfried Mörl, le soldat assassin, fut-il exécuté ? Ainsi : en route vers le lieu du supplice on le fit d’abord, à quatre reprises, passer par la torture des tenailles brûlantes, entre autres devant la maison de la victime, comme le voulait la tradition. Après l’arrivée au lieu de la mise à mort on le tenailla une cinquième fois. Ensuite, le bourreau brisa ses membres de façon générale et minutieuse. Finalement, on l’emmena – ou on le porta, plutôt, ses os étant à ce moment-là en miettes – au gibet. Après son décès, le corps de l’ancien sergent Mörl fut en outre découpé, et ses différentes extrémités, dont la tête, exposées dans des lieux centraux de la capitale danoise. Tout au long de son supplice, Mörl – qui s’était converti en prison – semble avoir proféré une série de prières et de monologues pieux25.

Au mois de septembre de cette année 1767 – et durant longtemps, visiblement –, Christian VII s’identifie donc intimement avec celui qu’il a lui-même condamné. Cette identification peut être considérée dans plusieurs perspectives : le roi qui est la loi s’identifie avec une personne qui a été, pour sa part, très strictement identifiée comme étant hors-la-loi au sens traditionnel du terme26. Pourquoi ? Afin, probablement, d’être lui-même délesté de ce pouvoir absolu qui condamne. Et le roi y parvient en se faisant subir symboliquement les conséquences atroces de la décision concrète du pouvoir en question. À ses propres yeux, Christian VII semble avoir été, littéralement, un vaurien, du moins de temps en temps. Mais il était tout de même un vaurien suprême, doté d’un pouvoir absolu, pouvoir qu’il désirait par conséquent se faire sentir à lui-même, par procuration. Voilà pourquoi il prétendait parfois, comme l’écrit Reverdil,

que c’était lui qui était Moerl, échappé des mains de la justice ; et qu’on avait exécuté un fantôme. Ce jeu, de contrefaire le roué, remplissait sa tête d’idées sinistres, augmentait sa disposition à la cruauté et à la mélancolie.

Comment fait-on pour exécuter « un fantôme » ? On ne peut pas l’exécuter. Ce « fantôme » est un pur spectre sur la scène du théâtre mental du roi danois : déjà mort, mais impossible à tuer. Comme le roi en Christian VII lui-même : un corps mort impossible à tuer. Et comme son frère ainé disparu, le vrai roi. Cet autre Christian décédé dont il a hérité du prénom et du rôle. Cet autre Christian qui est donc lui.

En tant que personne royale, on peut, aux niveaux symbolique et réel du gouvernement, représenter le pouvoir et la loi en les incarnant. Dans le cas de Christian VII, il était également possible de représenter, au sens théâtral – et presque simultanément –, un simple criminel « abominable » : celui qui a fait disparaître quelqu’un, littéralement ou figurativement. Pour Christian VII il fallait par conséquent absolument contrefaire le condamné qu’il avait lui-même fait condamner.

Têtes de mort

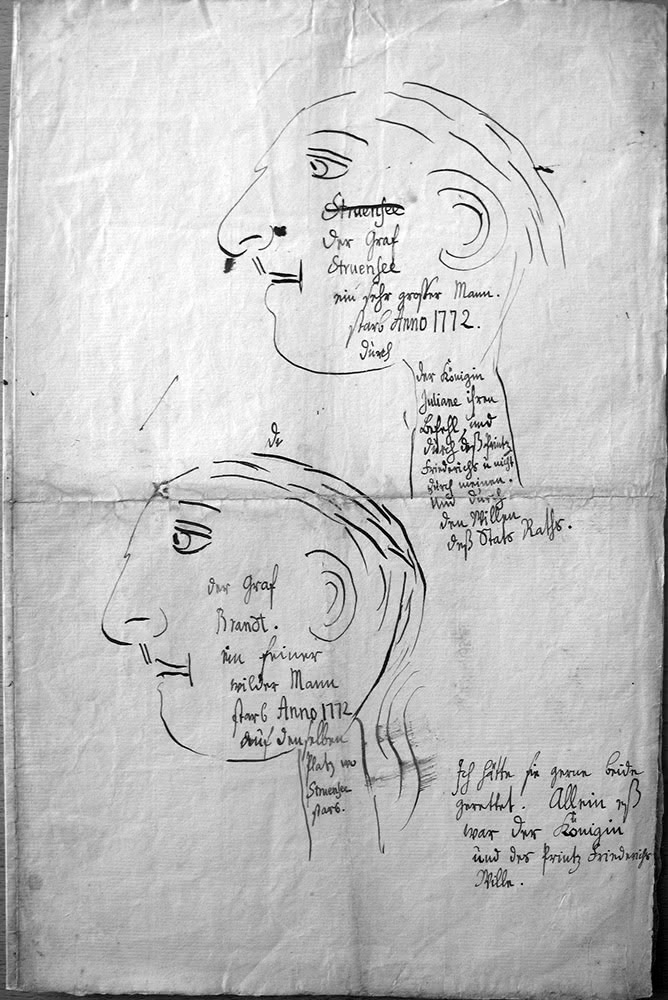

« J’aurais aimé les sauver tous les deux ». Les « deux » sont les comtes Johann Friedrich Struensee et Enevold Brandt, et ce « Ich hätte sie gerne beide gerettet » est écrit par Christian VII dans la marge des portraits de ses anciens proches qu’il dessina vers la fin des années 178027. Il les a dessinés ensemble, sur une seule feuille. Peut-être parce qu’ils étaient morts ensemble, à la même date, le 28 avril 1772, et dans le même lieu, à Østerfælled, le Parc commun de l’Est, à Copenhague : « Der Graf Brandt […] starb Anno 1772 auf demselben Platz wo Struensee starb », note sobrement le roi qui avait lui-même, dans le temps, signé leur arrêt de mort, « Le comte Brandt […] mourut l’année 1772 au même endroit où mourut Struensee ».

Portraits de Struensee et Brandt. Dessins du roi Christian VII.

Source: Kongehuset, Christian VII, Testaments et correspondance etc., 1766-1795, p. 2. Rigsarkivet/Archives nationales du Danemark, <https://www.flickr.com/photos/statensarkiver/albums/72157629597791025/>

En dessinant son ancien puissant ministre du Cabinet secret, ainsi que l’ami de celui-ci, Enevold Brandt – parfait homme de cour et autrefois « maître des spectacles », c’est-à-dire « ministre de la Culture », qui avait accompagné Struensee aussi bien dans son ascension que dans sa chute –, le roi profère un autre jugement, non juridique et bien rétrospectif, sur chacun des deux. Curieusement, il le fait en écrivant sur leurs joues : Struensee, signale Christian VII, fut un « sehr großer Mann », un « très grand homme », tandis que Brandt est gratifié d’une épithète royale plus singulière, ayant été, selon le roi, « ein feiner wilder Mann », « un homme fin et sauvage ». Être en même temps « fin » et « sauvage » équivaut à être un oxymore en chair et en os, et cela est très probablement davantage caractéristique de Christian VII lui-même que de son ancien maître des spectacles, flûtiste amateur à ses heures28.

Le jugement personnel rétrospectif du roi est donc inscrit à même ses propres portraits des deux hommes exécutés. En fait, Christian VII dessine, et il écrit sur, ce que ces hommes ont perdu il y a bien longtemps : leurs têtes, c’est-à-dire ces têtes qu’ils ont perdues à cause d’une signature de sa part, de la part de ce dessinateur qui a peut-être également perdu la sienne, quoique dans un autre sens. Ainsi, il y a des visages de profil à voir, et des caractérisations à lire : des images et des textes qui se reflètent. Les effigies de Struensee et de Brandt peuvent donc faire penser à la tradition des médailles historiques royales : petite pièce commémorative monumentale, la monnaie historique fait voir un portrait – celui du roi, du dirigeant, du « grand homme » – et, au revers, raconte un événement, c’est-à-dire une grande action à glorifier dans et à travers l’image et le nom de celui qui en est le responsable29. Peut-être Christian VII a-t-il voulu honorer de manière semblable ses anciens proches collaborateurs. Mais si la médaille historique royale traditionnelle est censée confirmer symboliquement – à travers la circularité entre image et inscription – le pouvoir souverain du prince, ce qu’accomplissent les portraits faits par Christian VII constitue l’exact inverse : le roi dessine et écrit sur un même plan les conséquences mortelles de sa propre impuissance.

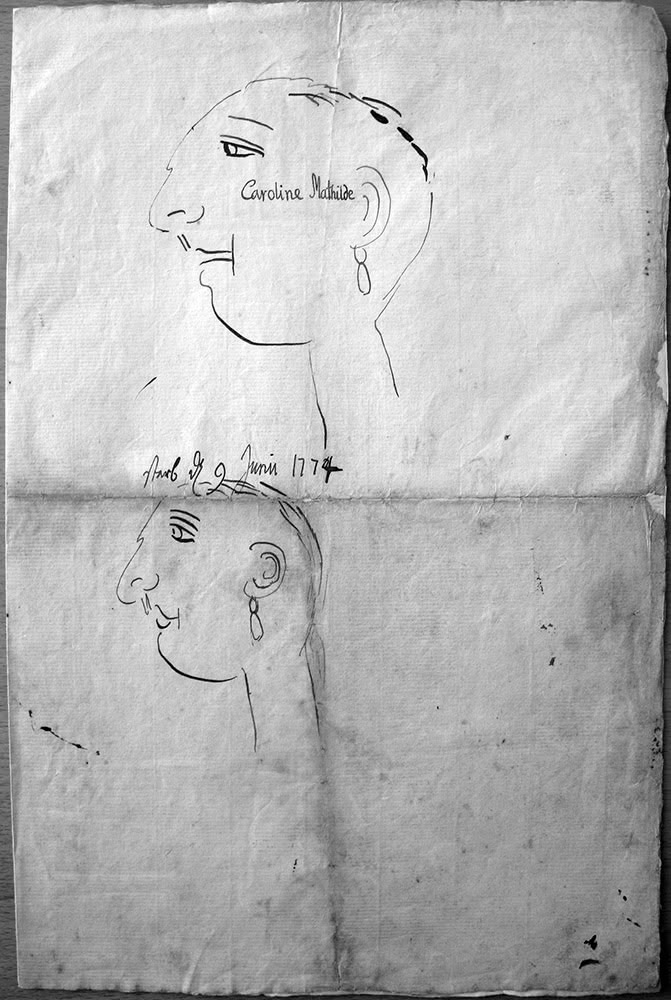

Portrait de Caroline Mathilde. Dessins du roi Christian VII.

Source : Kongehuset, Christian VII, Testaments et correspondance etc., 1766-1795, p. 2. Rigsarkivet/Archives nationales du Danemark, <https://www.flickr.com/photos/statensarkiver/albums/72157629597791025/>.

Puis, il y a également une certaine indistinction en jeu : bien sûr, nous n’avons en réalité aucun moyen de savoir à quel point ces deux portraits ressemblent aux personnages historiques Johann Friedrich Struensee et Enevold Brandt – probablement très peu –, mais, en tout cas, ils se ressemblent. Oui, si on regarde un autre travail du portraitiste Christian VII, on est même forcé de reconnaître qu’il est difficile de distinguer ces deux hommes de l’épouse du roi, objet d’un double portrait datant de la même époque30.

Si on fait abstraction de la boucle d’oreille que porte Caroline Mathilde sur son double portrait, il faut effectivement lire les textes accompagnateurs pour pouvoir distinguer les trois personnages historiques dessinés. Dans le cas de la reine, d’un autre côté, on pourrait même dire qu’il faut lire le texte pour être en mesure d’associer ces deux visages à une seule et même personne. Ce texte est par ailleurs d’une austérité totale : « Caroline Mathilde/Starb am 9. Juni 1774 », « Caroline Mathilde/Mourut le 9 juin 1774 ». Pour Christian VII, l’exécution de Struensee et de Brandt est-elle rétrospectivement – et dans un sens symbolique – plus importante que le décès de la reine ? En tout cas, le roi se trompe : Caroline Mathilde mourut de la scarlatine dans son exil à Celle, dans la région de Hanovre, le 10 mai 1775, et non le 9 juin 1774.

Ensemble, ces portraits constituent une vision du temps perdu, et jamais retrouvé. C’est une seule tête de mort déclinée en trois. Voilà pourquoi Struensee, Brandt et Caroline Mathilde se ressemblent si fortement sur ces portraits dessinés par le roi, ces tombeaux de ses anciens proches. Ces proches qui, chacun à sa manière, s’écartaient du droit chemin prévu par la royauté historique, et juridique, danoise : Johann Friedrich Struensee, le médecin allemand qui refusa, comme le roi lui-même, de se limiter à jouer le rôle qu’on lui avait accordé, et prit le pouvoir du royaume – tout en touchant fatalement aux corps du roi en couchant avec la reine –, Enevold Brandt, l’homme de la cour joueur de flûte qui mordit les corps du roi en croquant son doigt, et Caroline Mathilde, la princesse anglaise qui perturba la distribution des rôles au théâtre royal en accouchant de l’enfant du médecin de son époux. Notons que Christian VII les a dessinés « nus » : les têtes sans corps de Struensee, de Brandt et de la reine sont toutes sans ces perruques qui étaient de rigueur dans n’importe quelle Cour européenne à la fin du xviiie siècle.

Parmi les œuvres graphiques du portraitiste Christian VII on ne trouve aucun dessin de l’ancienne garde gouvernementale, datant du temps de son père et au pouvoir pendant plusieurs années encore après la mort de ce père, Frédéric V. On ne trouve pas davantage de portraits de la garde conservatrice qui prit le pouvoir après la chute de Struensee : « Il […] ne [les] nommait que les “perruques” », écrit le landgrave Charles de Hesse-Kassel dans ses mémoires au sujet de la manière dont parlait habituellement, à la fin des années 1760, son cousin et beau-frère Christian VII des vieux membres du Conseil du royaume31. Ces « perruques », elles, ne se feront jamais portraiturer par le roi. Il ne les dessine pas. Il ne fait que les nommer ainsi, constamment : « les perruques ». Clairement, la « perruque » signifiait pour le jeune Christian VII la métonymie symbolique du vieux pouvoir, celui dont il avait du mal à se libérer : l’ordre pernicieux de la royauté absolutiste qu’il ne parvenait pas, – lui, le roi absolu – à maîtriser. Ainsi, il tournait en dérision, en les réifiant, les puissants hommes politiques qui le dominaient, ces hommes qui faisaient de lui le pantin du pouvoir. L’État, c’est les perruques.

Vingt ans plus tard, environ, Christian VII fait donc les portraits de ceux qui ont fait disparaître, pour un temps, « les perruques ». Et ceux-là – Struensee, Brandt et la reine – il les dessine sans perruque, dans tous les sens qu’a ce terme dans son univers à lui : l’ancienne garde des « perruques » n’est pas là – le roi n’en fait pas le portrait –, et sur les dessins de ses proches d’autrefois, ceux-ci sont dévoilés tête nue, comme le signe d’un temps nouveau gouvernemental, temps nouveau déjà révolu et ancien, lui aussi, au moment où Christian VII en fait le dessin, un temps nouveau sans les pesantes fioritures du pouvoir traditionnel.

« Ich hätte sie gerne beide gerettet », « J’aurais aimé les sauver tous les deux », écrit le roi dans la marge de ses portraits de Struensee et de Brandt, dans le coin bas à droite. Mais, visiblement, Christian VII n’a pas pu le faire. Pourquoi ? Selon ses propres dires, inscrits à même ses dessins, les exécutions de Struensee et de Brandt ont eu lieu parce que c’était la volonté expresse, la « Willen », de sa belle-mère, la reine douairière Juliane Marie, deuxième épouse de Frédéric V, et de son fils, le demi-frère du roi, le prince Frédéric, tous les deux secondés par le Conseil d’État, le « Staatsrath ». En effet, Juliane Marie avait joué un rôle important dans le coup d’État qui fit chuter le régime de Struensee, grandement aidée par Ove Høegh-Guldberg, le secrétaire du cabinet du prince héréditaire Frédéric, et l’homme fort de la vie politique danoise pendant une bonne décennie après la mort du médecin allemand32. À deux reprises, le roi fait donc mention de la forte « volonté » des autres – dans le cou de Struensee sur le dessin, Christian VII désigne la « Willen » du Conseil d’État comme coresponsable de l’exécution –, cette « volonté » qui n’était pas, à plusieurs égards, la sienne. Face à ces volontés – c’est-à-dire les volontés du Conseil d’État et de la reine douairière dont le fils, le prince héréditaire, n’avait pas, semble-t-il, les capacités intellectuelles nécessaires pour développer une opinion politique indépendante de celle de sa mère33 – la volonté du roi souverain et absolu ne pesait apparemment pas lourd, au cours de ce printemps 1772 où fut décidé du sort de Struensee et de Brandt. En principe, un roi absolu n’a bien évidemment pas à subir la volonté de qui que ce soit d’autre. Au contraire, puisque la volonté propre d’un tel roi est la loi : son désir seul fait loi. Si un roi absolu souhaite gracier quelqu’un, il le gracie. Autant dire qu’au moment où il réalise ces dessins, à la fin des années 1780, Christian VII aurait aimé avoir eu une volonté quand Struensee et Brandt furent condamnés. « Ich hätte sie gerne beide gerettet », « J’aurais aimé les sauver tous les deux ». Voilà une forme verbale de l’irréel qui ne devrait pas faire partie des modes linguistiques dont se sert un souverain absolu maître de lui-même. Cette impuissance déclarée de la part de Christian VII – déclarée implicitement, du moins, et toujours de manière particulièrement rétrospective – résume son règne. Malmené et effrayé par les événements du complot et du coup d’État contre Struensee, Christian VII ne faisait, tout au long du printemps 1772, que subir, en jouant le rôle, dès la nuit du 17 janvier, d’une simple marionnette entre les mains des conspirateurs. « Eh bien », aurait déclaré le roi lors de la signature des jugements de Struensee et de Brandt, « si c’est effectivement selon la loi, il faut laisser la loi suivre son cours. Une fois les têtes tombées, les gens ne s’intéresseront pas à ce qu’on fait avec les corps. » Un membre du Conseil d’État venait de lui signaler que, même si les condamnations avaient été prononcées en accord parfait avec les lois, le roi avait lui-même le pouvoir d’adoucir les jugements, éventuellement en supprimant la décision de dépecer les corps. Selon ce même témoin, Christian VII a répété ces phrases cinq à six fois de suite34. Les corps de Struensee et de Brandt étaient effectivement périssables. Celui de la personne de Christian VII, également. Mais le corps de l’institution de la royauté était éternel. Tétanisé par sa position entre ces deux corps, Christian VII ne pouvait que répéter – comme un automate – ce qu’imposait la loi, cette loi qu’il incarnait lui-même, tout comme il ne pouvait que répéter symboliquement ces exécutions par lesquelles il désirait périr en tant que roi et renaître – étrange Phénix – en tant que, oui, quelqu’un.