La magie est un thème qui a suscité un long débat au sein des études scandinaves médiévales et dont rien ne suggère qu’il soit proche de se clore. Anthropologues (par ex. Hastrup 1990, Gísli Pálsson 1991), philologues (Mitchell 2011, Kunstmann 2020, Glauser & Hermann 2021) et autres archéologues (Price 2002, Gardela 2009) ont ainsi œuvré à la reconstruction de ses représentations, pratiques et acteurs, et ont cherché à en déterminer les fonctions aussi bien littéraires que sociales. Ce faisant, ces savantes et savants ont proposé bon nombre de définitions de leur objet d’étude. Mais au-delà des propositions particulières qui ont été faites depuis que Johan Fritzner fonda en 1877 l’étude scientifique de la magie norroise1, se pose la question des modalités de ce geste qu’est définir. Comment définit-on ? Quels sont les présupposés, quels sont les non-dits, qui règlent notre compréhension de ce concept complexe qu’est la magie ? Dans les pages qui suivent, je tenterai de contribuer à ces questions en me penchant sur une procédure qui est chronologiquement et épistémologiquement antérieure à la formulation d’un énoncé définitionnel, une procédure au fond peu visible et pourtant très largement partagée. Réduite à l’essentiel, cette procédure consiste en l’établissement d’une classification. On peut prendre à titre d’exemple le travail de Fritzner sur le paganisme des Samis. Voici comment celui-ci y définissait la magie (trolddom) :

I nøjeste Forbindelse med et Folks religiøse Forestillinger og Overbevisninger, med dets Dyrkelse af de guddommelige Væsener, paa hvilke det troede, stod gjerne, allerede fra de ældeste Tider af, en Virksomhed, der havde til Øjemed paa overnaturlig Maade at tilvende sig Kundskab om skjulte Ting, Indflydelse paa egen eller Andres Velfærd, og det i sidste Tilfælde baade til det gode og til det onde (Fritzner 1877: 159)2.

En amont de cette définition générale de la magie se trouve une classification aussi élégante qu’en apparence évidente : pour parler comme les biologistes, il y a un genre – c’est le « surnaturel » – qui se subdivise en deux espèces – « religion » d’une part et « magie » de l’autre. Et quel est le critère qui les distingue ? En bon pasteur protestant (Storm 1894, Styers 2004), Fritzner met en avant leur rapport éthique au surnaturel : la magie se démarque par son caractère instrumental alors que la religion apparaît comme un culte, une croyance désintéressée. En construisant ainsi une relation étroite – de fait hiérarchique – entre religion et magie, Fritzner s’appuyait sur une tradition intellectuelle largement partagée qui remontait au moins à la République de Platon (ve-ive siècles avant notre ère) et dont on trouve même des échos en Scandinavie médiévale3. Parmi ceux-ci, il y a le paragraphe sept de la collection de lois islandaises Grágás, conservée par le manuscrit Konungsbók (deuxième moitié du xiiie siècle). Pour le législateur islandais, en effet, la magie est connexe à la religion comme l’indique déjà la position du paragraphe au sein de la section des lois chrétiennes, le Kristinna laga þáttr. L’élément commun sous-jacent est là aussi la croyance, et ce qui les distingue est l’objet de cette croyance : bon pour l’une (le bon dieu et ses saints), mauvais pour la seconde (des pierres de guérison)4.

•

Cette vieille manière comparative de procéder reçut, à l’époque de Fritzner, une légitimation considérable de la part de la jeune anthropologie. Son fondateur britannique, l’évolutionniste Edward Burnett Tylor (1832-1917), avait consacré à la magie un chapitre de sa monumentale Primitive Culture parue en 1871 (Tylor 1871). Le gros de l’ouvrage tournait toutefois autour de la religion dont il cherchait à montrer le caractère naturel (c’est-à-dire non-surnaturel). Tylor, qui était un athée militant d’origine protestante, voit en la religion (qu’il définit en tant que « croyance en des êtres spirituels » ; Tylor 1871 : I, 383) une forme quelque peu primitive d’explication et d’action sur le monde mais qui se trouve être le produit d’une pensée parfaitement rationnelle5. Ce sera cette même pensée qui, à un stade ultérieur du développement culturel, sera à la base de la science. Il y a ainsi chez Tylor continuité à la fois chronologique et fonctionnelle entre la religion et la science, qui se distinguent toutefois par la qualité respective de leurs explications. Quant à la magie, Tylor hésitait. Certes, la magie se fonde sur la loi d’association des idées, or si cette loi se trouve selon l’anthropologue aux « fondations de la raison humaine », elle se situe non moins à la base de la « déraison » (Tylor 1871 : I, 104). Très primitive, très arriérée, la magie représente néanmoins elle aussi une tentative d’anticiper ou de causer des événements dans le monde, ce qui présuppose qu’elle implique une théorie du fonctionnement du monde. Ceci poussera Tylor à la qualifier de « science occulte », voire de « système philosophique » (I, 101, 122). Mais contrairement à la religion et à la science, qui respectivement a joué et joue un rôle positif dans le développement mental et culturel de l’humanité, le jugement de Tylor contre la magie était sans appel : la croyance en la magie est « one of the most pernicious delusions that ever vexed mankind » (I, 101).

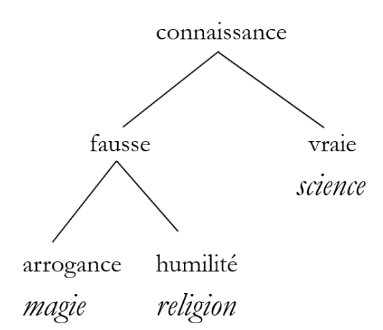

Son successeur, James George Frazer (1854-1941), allait systématiser la classification encore hésitante de Tylor en intégrant pleinement la magie dans le schéma développemental de Tylor, d’où la très fameuse triade magie-religion-science qui hante encore aujourd’hui l’académie. Si Frazer estimait lui aussi que la magie est « false and barren » (Frazer 1911 : 222), il va toutefois s’appliquer à montrer sa nature profondément rationnelle et systématique. Comme la religion et plus encore comme la science, la magie vise à expliquer le monde en exposant « the rules which determine the sequence of events throughout the world » et à agir sur ce dernier (Frazer 1911 : 53). Ces lois, Frazer va jusqu’à les expliciter : d’une part il y a la « loi de similitude » : « the magician […] can produce any effect he desires merely by imitating it », de l’autre « la loi de contact » selon laquelle « whatever [le magicien] does to a material object will affect equally the person with whom the object was once in contact » (52). Sur la base de cette classification, Frazer construit un récit de l’humanité en trois temps. En sa jeunesse, l’être humain pratique une magie impersonnelle opérant mécaniquement sur une nature uniforme. Au fil de ses échecs, toutefois, l’humanité en vient à reconnaître « the inherent falsehood and barrenness of magic » (237) et se donne une nouvelle théorie du monde échafaudée sur une représentation plus humble de la condition humaine : le monde est gouverné par des puissances supérieures qu’il s’agit de se concilier par des rites et autres prières – c’est l’avènement de la religion (237-239). À terme, peut-être en Grèce au ve siècle avant notre ère, se mettra en route la révolution qui verra le remplacement de la religion par la science dans certaines sociétés privilégiées6.

Frazer, qui est méticuleux, définit bien sûr ses catégories7, et comme Fritzner, le fait au moyen d’une classification. On le devine, son summum genus est épistémique : ses trois taxons subordonnées (magie, religion et science) représentent trois systèmes de connaissance du monde dont dérivent des pratiques distinctes. La classification s’organise en deux niveaux, le premier critère distinguant le vrai (c’est-à-dire la science) du faux. Frazer, qui est lui aussi athée, subdivise encore le « faux » en magie et religion en vertu de l’attitude du praticien : le magicien contraint hautainement les puissances alors que le prêtre se les concilie humblement (224-25 ; Styers 2004 : 104-9 ; fig. 1).

Figure 1 : La classification de Frazer

Cette subdivision a connu une fortune extraordinaire – notamment dans nos études scandinaves. On la trouvera par exemple chez Jan de Vries dès la première édition de son Altgermanische Religionsgeschichte (Vries 1935-1937 : II, 33), chez Folke Ström (1967 : 221), ainsi que dans l’article « Magi » rédigé par Lennart Ejerfeldt pour le Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder (Ejerfeldt 1966). D’autres textes de référence plus récents reprendront cette distinction, notamment le Dictionary of Northern Mythology de Rudolf Simek ainsi que l’article « Magic » de Steven Flowers pour la Medieval Scandinavia : An Encyclopedia, tous deux datant de 1993 (Simek 1993 : 199 ; Flowers 1993 : 399). Les études directement consacrées à la magie ne sont pas en reste, ainsi tant Régis Boyer (2000) que Neil Price se sont révélés frazériens, le second définissant le seiðr en termes de contrainte exercée sur des êtres plus qu’humains : « Magic seems to have been used by human beings as a means of actively steering the actions of supernatural beings for their own end » (Price 2002 : 66). Dans un chapitre intitulé « Magic and Religion » rédigé pour les Pre-Christian Religions of the North, Stephen Mitchell ouvre sa synthèse sur la magie par une discussion critique de nuls autres que Tylor et Frazer et de l’opposition entre une magie qui contraint et une religion qui supplie. Au sujet de cette classification, Mitchell écrira qu’elle est « historically useful, if intellectually questionable » (Mitchell 2020 : 643). Pourquoi est-elle historiquement utile ? En fait, parce qu’on la trouve dans bon nombre de nos sources, elle est « émique », indigène.

Le problème est que le projet de Frazer – pour parler comme Mitchell – ne se situe pas au niveau de l’historique, mais bien au niveau de l’intellectuel. Le but de l’anthropologue n’était en aucun cas de livrer des reconstructions historiques. Ses définitions, sa triade – qu’il puise, il est vrai, dans des sources historiques (notamment Platon et Hippocrate et leurs héritiers chrétiens ; voir Graf 1999 : 27, 30-32) – furent construites dans un cadre théorique qui les dépassait et qui les réglait – évolutionnisme, intellectualisme – et cela au service de questions qui étaient extérieures à ces sources, à savoir : quelle est la nature de la royauté, et plus fondamentalement, quelle est la nature de la rationalité humaine ?8 Les anthropologues qui entrèrent en discussion avec Frazer ne s’y trompèrent pas. Lorsque l’on suit les débats provoqués par la publication des différentes éditions du Rameau d’Or, force est de constater que l’enjeu était bien la rationalité humaine telle que la révélaient les pratiques de la magie, de la religion et de la science – la question cruciale étant dès lors « pourquoi croit-on et pratique-t-on la magie alors que ça ne marche manifestement pas ? » La réponse de Frazer pouvait poser problème. Non seulement elle condamnait à l’arriération et à l’ignorance les individus et les populations associées à la magie (typiquement les colonisées, mais aussi les femmes et les classes sociales défavorisées) mais cette réponse menaçait également la pratique religieuse en Occident (Styers 2004).

•

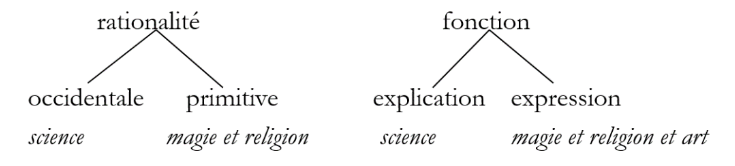

La solution au problème que représentaient les théories de Frazer consista à rompre le lien que celui-ci avait établi entre magie et religion d’une part et science de l’autre ; une solution qui sera déclinée de multiples manières au fil du xxe siècle. Le philosophe et sociologue Lucien Lévy-Bruhl s’attaqua, à partir de 1910, au postulat de l’unité psychique de l’humanité qui chez Frazer (et Tylor) garantissait la commensurabilité de la magie, de la religion et de la science. Lévy-Bruhl distinguait deux « mentalités », celle de l’Occident rationnel, fondatrice de la pensée scientifique, et la mentalité « primitive » ou – l’adjectif est éloquent – « prélogique » (Lévy-Bruhl 1910 : 21, 79). Ces deux mentalités, ces deux façons de penser n’ont rien en commun. La première est constituée de représentations individuelles et logiques alors que la seconde est dominée par des représentations collectives qui comportent une solide part d’émotionnel. De plus, les lois qui y règlent l’enchainement des propositions sont elles-mêmes profondément hétérogènes. Pour Lévy-Bruhl donc, magie (qui relève de la mentalité primitive) et science ont peut-être des ressemblances de surface mais elles sont en réalité incommensurables.

Une révolution méthodologique – l’observation participante – sera à l’origine d’une autre attaque du modèle frazérien. Profond observateur de la vie mélanésienne, Bronislaw Malinowski constate dans les années 1920 que loin de se succéder comme le prescrit la doctrine évolutionniste, magie, science et religion cohabitent harmonieusement au sein de la population qu’il étudie. Malinowski en conclut que l’équivalence fonctionnelle des trois termes admis par Frazer et Tylor est erronée. Si la science a bien pour but, aux îles Trobriand, la connaissance empirique et rationnelle du monde, la fonction de la magie est tout autre : c’est une béquille émotionnelle, la magie « ritualise l’optimisme de l’être humain » (Malinowski 1948 : 90). Comme Lévy-Bruhl avant lui, Malinowski maintient la vieille classification mais ses lignes ont bien bougé. La rationalité et la fonction s’imposent comme des alternatives aux critères taxinomiques proposés par Frazer, introduisant une discrimination entre science d’une part et magie et religion de l’autre (fig. 2).

Figure 2 : Classifications de L. Lévy-Bruhl et J. Beattie

J’évoquerai encore une troisième modalité : celle des anthropologues symbolistes, actifs dans la deuxième moitié du xxe siècle. Ceux-ci vont s’attaquer à la condamnation de la pratique rituelle (fut-elle magique ou religieuse) inhérente à l’intellectualisme. En effet, faire de la magie, comme Frazer, un phénomène rationnel analogue à la science autorise son évaluation selon de mêmes critères. Pour le dire autrement, si la magie a pour but d’expliquer et agir sur le monde, on peut évaluer la vérité ou (plutôt) la fausseté de ses énoncés. Les symbolistes refusent une telle évaluation : on ne peut traiter une formule magique comme une formule mathématique. Leur solution consistera à affirmer que la pratique rituelle n’est en aucun cas explicative ou instrumentale mais qu’elle est en fait expressive. Pour John Beattie (1915-1990), la question qu’il faut poser au rite n’est donc pas « que fait le rite ? » mais bien « que dit, qu’exprime le rite ? » (par exemple, Beattie 1966). Ce faisant, Beattie va modifier notre classification en proposant une autre comparaison. Plutôt que de comparer la magie et la religion à la science, il faudrait les comparer à l’art qui lui aussi exprime, traduit, ou symbolise quelque chose. Pas plus qu’une peinture ou un roman, un rite magique ne peut être évalué en termes de vérité ou de fausseté, il lui faut ses propres critères. Beattie écrit :

For the magician, as for the artist, the basic question is not whether his ritual is true, in the sense of corresponding exactly with some empirically ascertainable reality, but rather whether it says, in apt symbolic language, what it is sought, and held important, to say (Beattie 1966, 68).

Un autre anthropologue symboliste, Stanley Tambiah (1929-2014), développera cette thèse en se focalisant sur les stratégies linguistiques, pour ne pas dire poétiques, déployées par le rite, montrant que ce que Frazer avait pris pour les lois de la magie n’étaient en fait autre chose que des métaphores et métonymies (Tambiah 1968). Loin d’être de la mauvaise science ou le produit d’un accès émotionnel, la magie représente un savant art rhétorique. Or, qui dit rhétorique dit bien sûr art, mais aussi politique. Effectivement, Tambiah suggérera dans un texte rédigé en 1973, que la magie se rapproche, notamment par son usage quelque peu tendancieux de l’analogie, de la propagande (Tambiah 1985 : 69-72).

Que faire de ces trois propositions ? L’incommensurabilité proposée par Lévy-Bruhl n’est pas seulement raciste, elle conduit au silence : la magie étant fondamentalement hors de portée de notre pensée. Lévy-Bruhl d’ailleurs reviendra sur ses théories dans ses Carnets publiés après sa mort (Lévy-Bruhl 1949). Le fonctionnalisme en général, comme l’ont fait remarquer certains commentateurs, souffre de l’effet Pangloss, héros voltairien pour qui « si quelque chose existe, c’est pour une bonne raison », quitte à se construire – pour parler comme Rudyard Kipling – une « histoire comme ça » (just so story) pour identifier cette raison (Moberg 2013 : 197-199). Quant aux symbolistes, comme leurs prédécesseurs, s’ils restèrent captifs de la force d’attraction de la classification frazérienne, ils nous montrent néanmoins une piste pour recadrer l’analyse de la magie. Ils nous rappellent en effet que les classifications, celle de Frazer y compris, ne sont pas données dans la nature, elles ne sont pas objectives, ce sont des instruments que nous construisons en fonction de nos propres buts. Dans la seconde partie de cet article, je me propose de pousser leur proposition à sa conséquence logique : d’abord en abandonnant la triade magie-religion-science – et la problématique de la rationalité qui lui est sous-jacente – puis en construisant une autre classification, qui – j’espère – se révélera plus féconde. Ce d’autant plus que la triade pose un problème empirique : aussi bien en Grèce ancienne qu’en Scandinavie médiévale (il semblerait que la situation soit en fait générale) ses oppositions nettes s’évanouissent dès lors que l’on rentre dans le détail des pratiques (e.g. Braarvig 1999 : 21, Mitchell 2020 : 643). Et quand d’aventure la triade apparaît dans nos sources sous une forme tranchée – je pense ici aussi bien aux Lois de Platon qu’au paragraphe sept du Grágás (voir ci-dessus) ou au chapitre dix de la Lárentíus saga biskups (Grímsdóttir 1998 : 237-238)9 – trop souvent elle paraît normative, ses catégories servant à hiérarchiser les pratiques et les individus ainsi classés (Styers 2004 ; Meylan 2014). On ne saurait ainsi présumer a priori de la réalité extratextuelle de ses catégories. Pour le dire autrement, Frazer et ses épigones ont posé la question « qu’est-ce que la magie ? », mais ils n’ont pas perçu qu’il fallait encore demander « qui parle de magie au sujet de qui et à quelles fins ? »

•

Ceci pose dès lors la question comment penser la magie autrement que par rapport à la religion et à la science. Comme si souvent dans nos études, il nous faut nous tourner vers Snorri Sturluson. Ouvrons l’Edda en prose, et relisons la fameuse histoire des démêlés de Thor et d’Útgarða-Loki (Gylfaginning, ch. 44-47 ; Faulkes 1988 : 37-43). On peut la résumer très rapidement de la manière suivante. Thor, après avoir franchi la mer, fait la rencontre d’un individu immense, si grand que Thor eut peur de se mesurer directement à lui. Il lui propose de faire un bout de chemin ensemble. La nuit venue, Thor, pris de colère, va le frapper par trois fois mais ses coups n’ont pas plus d’effet que la chute d’une feuille. Après s’être séparés, Thor se dirige avec ses compagnons vers un immense château où ils sont accueillis par le roi Útgarða-Loki et ses hommes – des individus à la mine et la taille formidables. Mais pour pouvoir se joindre à eux, ils devront faire preuve de leur valeur. L’histoire est fameuse, Thor et ses compagnons vont s’essayer à des prouesses martiales et viriles mais échoueront lamentablement. Après une nuit que l’on imagine pénible, Thor s’apprête à partir lorsqu’Útgarða-Loki le rejoint et lui révèle la vérité : les concours étaient truqués, le roi a usé d’illusions visuelles (sjónhverfingar), de magie donc, contre Thor et son extraordinaire force physique. Or, ce qui m’intéresse plus particulièrement dans cet épisode est l’introduction qu’en donne le récit cadre de l’Edda et sa portée classificatoire. Les trois Æsir viennent de décrire l’extraordinaire bateau de Freyr, Skíðblaðnir (Faulkes 1988 : 36). Gangleri note que sa construction a dû nécessiter beaucoup de magie. Cette évocation de fjölkyngi le conduit à poser la question suivante : « Thor s’est-il retrouvé dans une telle situation qu’il a rencontré quelque chose de si puissant ou fort qu’il n’a pas pu le vaincre, que ce soit à cause de la force ou de la magie ? »10 Malgré l’étymologie quelque peu frazérienne du terme utilisé – fjǫlkyngi (littéralement « beaucoup de connaissance » ; Vries 1977 : 125) – la magie est conceptualisée par l’Edda comme une pratique et non pas comme une connaissance. Il s’agit d’un moyen d’action et en tant que tel, elle est comparée à la force physique (afl). « Magie » fonctionne donc dans ce texte comme une espèce du genre plus général « agentivité » (agency).

La classification de l’Edda a reçu un soutien théorique de la part de spécialistes travaillant avec les gender studies. C’est en s’intéressant d’abord à l’histoire des femmes puis à la construction et à la performance des différents rôles de genre, qu’elles en sont venues à toucher à la magie. Dans un premier temps, il s’agissait d’identifier des figures féminines actives et importantes socialement dans les sagas (par ex. Jochens 1991 ; Price 2002 : 213-23). Parmi celles-ci les magiciennes, des femmes dont on documente la capacité à intervenir dans les conflits sociaux, que l’on pense à la vieille Þuríðr qui causera la mort de Grettir le fort par ses sortilèges (Grettis saga, ch. 78-82) ou à Þórdís spákona qui permet à Þorkell krafla de se sortir d’un très mauvais pas juridique dans la Vatnsdœla saga (ch. 44). L’introduction d’une perspective plus critique, visant à repérer la construction sociale des rôles de genre plutôt qu’à reconstruire l’histoire des femmes vikings ou médiévales, va reconduire cet intérêt. Ainsi, lorsque Katherine Morris (1991), Helga Kress (1993) ou Jenny Jochens (1996) s’intéressent à la magie, ce sera sous l’angle de l’agentivité féminine. Plus récemment, Jóhanna Katrín Friðriksdóttir, dans une étude des représentations littéraires de la magie parue en 2009, note ainsi que :

As supernatural activity of various kinds proliferated in the Íslendingasögur, some authors started to use magic as a tool to engage ideas of agency and social position, particularly with regard to women. An analysis of women’s use of magic in late thirteenth-century sagas shows that magic is a weapon available to women in order to pursue their own ends. The ostensible motives are diverse but can be analyzed in terms of power and social position (Friðriksdóttir 2009 : 425).

La classification qui règle le texte de Jóhanna Katrín n’est évidemment pas celle qui distingue entre magie, religion et science, mais plutôt entre hommes et femmes et leurs moyens d’action respectifs. Des moyens d’action qui sont eux-mêmes répartis le long d’un axe codant leur légitimité sociale – la force physique et martiale qu’incarnent le dieu Thor ou Grettir l’Islandais est fortement valorisée par cette société patriarcale (voir par ex. Evans 2019) alors que la magie, elle, est délégitimée : juridiquement, on l’a vu tout à l’heure avec le texte du Grágás qui la condamne, mais aussi socialement puisqu’associée aux femmes. Certains textes, en effet, indiquent que pratiquer la magie – le seiðr notamment – entraîne un état d’ergi, un état honteux pour les hommes qui implique une incapacité à se conduire selon les codes de la masculinité hégémonique (sur ce concept, voir Evans 2019 : 16-23) – incapacité qui peut se manifester de différentes manières : en jouant un rôle passif dans les relations sexuelles, mais aussi en ne se saisissant pas des moyens jugés appropriés pour défendre sa cause, en premier lieu la violence physique (Meulengracht Sørensen 1983 ; Ármann Jakobsson 2008). Une fois de plus, la magie est conceptualisée non pas comme une forme de savoir un peu théorique ou un objet de croyance, mais comme une modalité d’action. Ainsi plutôt que de relever de l’histoire de la religion, la magie se voit pensée en objet d’une histoire des formes politiques.

•

Ce repositionnement de la magie, un peu paradoxalement, nous ramène à une intuition de James Frazer. Dans le Rameau d’or, la discussion de la magie apparaît dans un contexte bien particulier. Frazer a posé le problème qui l’occupera dans ses douze volumes : comment expliquer la curieuse règle de succession imposée au « roi du bois », le prêtre romain de Diane à Némi ? Pour ce faire, Frazer va s’intéresser à la royauté et retracer son développement. Or, affirme-t-il : « In early society the king is frequently a magician as well as a priest ; indeed he appears to have often attained to power by virtue of his supposed proficiency in the black or white arts » (Frazer 1911 : 51). Suivent les innombrables pages qu’il consacre à la magie et à ses relations avec la religion et la science. L’intuition en question est ainsi la présence d’un rapport étroit entre magie et pouvoir royal.

De concert avec le remaniement classificatoire évoqué ci-dessus, cette intuition est susceptible de nous aider à résoudre un problème concernant plus directement l’étude de la magie en Scandinavie médiévale. Comme je l’ai esquissé plus haut, la pratique du seiðr, selon les sources norroises, entraîne des conséquences sociales fâcheuses pour les individus de genre masculin qui s’y essaient. Les textes s’accordent à dire qu’il s’agit d’une pratique avant tout féminine. Selon la Ynglinga saga (ch. 4), c’est une femme qui en est à l’origine, Freyja. Et la saga de préciser que « Pratiquer cette sorte de magie [le seiðr, donc] s’accompagne d’un si grand ergi que l’on ne pensait pas qu’il était possible pour les hommes de la pratiquer sans honte, et on enseigna cet art aux prêtresses »11. Il y a un assez large consensus concernant l’exactitude de cet énoncé. Dans le corpus des Íslendingasögur (« sagas des Islandais »), les praticiennes dominent et lorsqu’un homme s’en mêle, la critique est vive. La Gísla saga est sans doute la source la plus explicite. Voici ce que la saga rapporte de son exercice par un certain Þorgrímr le nez : « Þorgrímr exécute le seið, il se prépare selon sa coutume et se bâtit un échafaudage, et – agissant comme les sorciers – il accomplit ceci avec tout ergi et diablerie »12, et si tous les textes n’évoquent pas spécifiquement cet état infâmant qu’est l’ergi, ils s’accordent sur le caractère condamnable du seiðr (Meylan 2014 : 54-57).

Or, parmi ces sorciers masculins il y a un certain Odin, comme l’indique la Ynglinga saga :

Odin connaissait l’art qui donnait le plus de puissance, et lui-même le pratiquait. On l’appelle seiðr. Grâce à ce dernier il pouvait connaître le destin des gens et les choses futures, ainsi que donner la mort ou la malchance ou la maladie à autrui, mais aussi prendre aux uns l’esprit ou la force et les donner aux autres.13

Ce passage – le chapitre sept de la saga – est au cœur d’une imposante bibliographie qui s’est notamment focalisée sur ce que Britt Solli a qualifié de « paradoxe d’Odin » (Solli 2008 : 195). On trouve une formulation typique du paradoxe chez Neil Price qui écrit que : « One of the most striking elements of the seiðr complex is the strange position that Óðinn occupies, drawing upon himself the ultimate shame and dishonour of ergi while at the same time remaining the undisputed lord of the gods » (Price 2002 : 214). On a tenté d’interpréter ce paradoxe, ce problème, de différentes manières, notamment par la comparaison au chamanisme (e.g. Strömbäck 1935 ; Price 2002), en invoquant les concepts anthropologiques de liminalité ou de troisième sexe, ou encore au moyen de la théorie queer (par ex. Kunstmann 2020 ; Solli 1999 ; 2008).

Et pourtant – et c’est là le problème que je souhaite traiter maintenant – la Ynglinga saga représente une exception car elle ne blâme pas Odin pour son usage du seiðr. Bien au contraire, son portrait y est invariablement positif. Outre de préciser que ce fut un grand conquérant, la saga relève la confiance (traust) et la joie qu’il inspire à ses hommes qui l’honorent (tignaðr ; Aðalbjarnarson 2002 : 11, 17). On peut encore noter que le texte conclut l’énumération des pouvoirs d’Odin en indiquant que : « Ces pouvoirs [que lui confère sa pratique du seiðr] le rendirent très fameux, ses ennemis le craignaient mais ses amis se fiaient à lui »14. En ce sens la saga se distingue des sources mythologiques – comme la strophe 24 de la Lokasenna ou le récit du viol de Rindr que l’on peut recomposer à partir des Gesta Danorum de Saxo Grammaticus et de la poésie de Kormákr Ögmundarson – des sources où Odin est effectivement blâmé pour son usage du seiðr15. Premier point à relever de ce désaccord entre sources, l’état d’ergi n’est ni interne ni automatique, il est construit post hoc, il est le fruit d’une évaluation par les pairs : c’est en fait un état discursif.

Ármann Jakobsson (2011), dans un article consacré à cette exception, propose l’explication suivante. Si Odin peut être simultanément déviant, queer, s’il peut violer impunément les tabous les plus forts, tout en restant le patriarche des dieux, c’est parce qu’il est un dieu – quod licet Othino non licet bovi – un être transcendant la morale humaine. L’explication serait donc théologique.

Si la proposition d’Ármann est séduisante, son ancrage théologique pose deux problèmes. Premièrement, Odin, dans la Ynglinga saga, n’est pas un dieu, c’est un roi ; deuxièmement, la théologie est une affaire systématique, statique, elle cherche à dire ce qu’est le dieu, ce qu’il fait en général. Or, nous avons affaire ici à un récit qui relate un événement bien spécifique : l’établissement de la royauté en Scandinavie. Que vient faire la magie, le seiðr, dans cette histoire-ci ? Beaucoup en vérité puisque le seiðr est le moyen d’action qui permet à Odin de prendre pied en Suède et d’y fonder son royaume (plutôt que la force physique ou la puissance économique), ainsi que le raconte le cinquième chapitre :

Et lorsqu’Odin apprit qu’il y avait de bonnes terres à l’est chez Gylfi, il y alla et lui et Gylfi se mirent d’accord parce que Gylfi pensait ne pas disposer de la force nécessaire pour résister aux Ases. Odin et Gylfi s’affrontèrent à plus d’une reprise par la ruse et la magie mais les Ases furent toujours les plus forts.16

On est donc bien dans une réflexion sur l’agentivité, le seiðr ne relève pas de la croyance ou du savoir, mais de la praxis. Reste bien sûr le paradoxe de son instrumentalisation par le nouveau venu – pourquoi une magie féminine et non pas une forme d’agentivité associée à la masculinité et donc culturellement valorisée. On se serait en effet attendu à ce qu’Odin conquière glorieusement la Scandinavie par le fer et par le feu. Une attente d’ailleurs confirmée par le reste de la Heimskringla qui n’a que mépris pour les rois et autres princes qui touchent à la magie – que ce soit le fort peu martial Hugleikr et sa suite de sorciers/bouffons ou Rǫgnvaldr réttilbeini tué sur ordre du roi son père pour s’être fait seiðmaðr17.

•

Pour donner un sens à cet usage – marqué positivement – par Odin de la magie en vue de l’établissement de sa royauté, il nous faudrait faire un vaste détour comparatif. Heureusement, l’anthropologue Marshall Sahlins l’a fait pour nous. Spécialiste de l’histoire et de l’ethnographie des archipels de Hawaii et de Fidji, celui-ci s’intéresse au moment colonial et notamment à l’accueil fait par les insulaires aux Européens, un accueil étonnamment favorable et qui laisse deviner un schéma discursif, performatif, organisant les pratiques du pouvoir en Polynésie (par exemple Sahlins 1989 : 85-113). Grâce aux travaux d’africanistes et d’Indo-européanistes (dont Georges Dumézil), Sahlins va constater la très large distribution de ce schéma de l’« étranger-roi » dont le Romulus des historiens romains est peut-être le prototype. Dans un volume coécrit avec David Graeber et publié en 2017, Sahlins synthétise ses travaux sur la royauté-étrangère et en décrit les traits saillants (Graeber & Sahlins 2017). Celle-ci repose sur la dualité entre un roi venu d’ailleurs et une population autochtone possédant la terre, les óðul diraient les Islandais médiévaux. Le roi domine en vertu de son origine étrangère qui lui confère un statut extra-social et donc extrahumain, ainsi que le montre le récit maintes fois répété à travers différents continents de la geste du fondateur :

En route vers le royaume, le fondateur de la dynastie se fait remarquer par ses exploits – inceste, fratricide, parricide ou d’autres crimes contre la parenté et la morale commune ; il arrive qu’il acquière la notoriété pour avoir vaincu de dangereux ennemis naturel ou humain. Le héros se montre supérieur, plus grand, au-delà des gens sur lesquels il est appelé à régner – d’où son pouvoir pour le faire. Aussi inhibée ou sublimée soit-elle dans le royaume établi, la nature monstrueuse et violente du roi reste une condition essentielle de sa souveraineté. (Graeber & Sahlins 2017 : 5)

Le plus souvent, le fondateur, qui apporte la civilisation, ne conquiert pas son royaume par la force, il s’y établira par contrat, le plus souvent par un mariage avec une indigène qui a valeur de synthèse sociogonique.

Difficile de ne pas reconnaître là un résumé des premiers chapitres de la Ynglinga saga. Odin vient d’ailleurs (d’Asie ou plus précisément d’Ásaland ; Aðalbjarnarson 2002 : 11), il commet des crimes contre la moralité – ce sera notamment l’usage du seiðr – et jouit d’une réputation de grand guerrier. Arrivé en Suède, Odin nouera un contrat avec le représentant des autochtones Gylfi, épouse Skaði – que d’autres sources qualifient de géante, un être fortement associé au terroir septentrional, local – et fondera un nouvel état.

Le seiðr joue un double rôle dans ce mythe d’origine. En premier lieu, c’est la qualification, la justification par excellence de la royauté d’Odin, signe à la fois de son extra-socialité et de sa capacité à exercer la souveraineté, une souveraineté qui va jusqu’à prendre la forme terrible du pouvoir arbitraire de vie et de mort sur ses sujets18. C’est pourquoi la Ynglinga saga ne saurait faire grief moral à Odin de son usage. Mais le seiðr, en tant que forme privilégiée, voire exclusive, d’agentivité royale, représente aussi une réflexion sur le pouvoir. Comme l’écrit Sahlins : « le pouvoir lui-même, les sources spirituelles de la vitalité, de la mortalité et de la prospérité humaines ne viennent pas de la société mais d’au-delà » (Graeber & Sahlins 2017 : 177). À ce titre, le pouvoir royal est dangereux, terrible – il est fait d’arbitraire et d’impunité – et doit être tant bien que mal confiné, limité et contrôlé. C’est ce que vise la domestication de l’étranger-roi par les autochtones (contrat, mariage, souvent par le rite d’intronisation). Cela peut aussi s’effectuer en entourant la personne plus qu’humaine du roi de toute une série de tabous et prescriptions rituelles, qui constituent le cœur de ce que James Frazer qualifiait de « royauté sacrée » et qui a pour forme extrême le régicide rituel que subit quelques chapitres plus loin le roi Dómaldi incapable de transcender sa condition humaine et d’amener la prospérité aux Suédois (Aðalbjarnarson 2002 : 31-32 ; Frazer 1890 : 47). Une autre solution pour confiner ce pouvoir terrifiant consiste à le réserver aux femmes, c’est-à-dire à cette partie de l’humanité qui par définition ne peut être roi19. Dans la Ynglinga saga, le seiðr apparaît donc comme un élément d’une théorie indigène du pouvoir, de sa nature plus qu’humaine, mais aussi de la légitimation et de la circonscription de son exercice. Une théorie qui vient bouleverser nos classifications usuelles – magie, science et religion bien sûr, mais aussi celle qui sépare rigoureusement religion et politique.

•

Que peut-on retirer de ce parcours ? Au-delà de la résolution (ou non) du paradoxe d’Odin, de la proposition de conceptualiser la magie en tant qu’agentivité, j’insisterais sur l’importance de porter un regard réflexif et critique sur les concepts et catégories que nous utilisons. D’où viennent-ils, à quelles fins ont-ils été conçus, par qui ? Quelles sont les conséquences si on y a recours ? Ou pour le dire de manière plus critique, pourquoi se satisfaire d’un outil construit à la fin du xixe siècle pour traiter une question – la rationalité – qui, parmi les Scandinavistes, n’a suscité que très peu d’intérêt ? Le seiðr, la magie, sont des catégories complexes et problématiques. Au-delà de nos interrogations philologiques, historiques et archéologiques, elles nous engagent sur le terrain des outils de la construction des savoirs, notamment les définitions. Autrement dit, la magie nous invite à faire un petit peu de théorie.