L’histoire de la frontière austro-ottomane à l’époque moderne se décompose en deux phases bien distinctes.

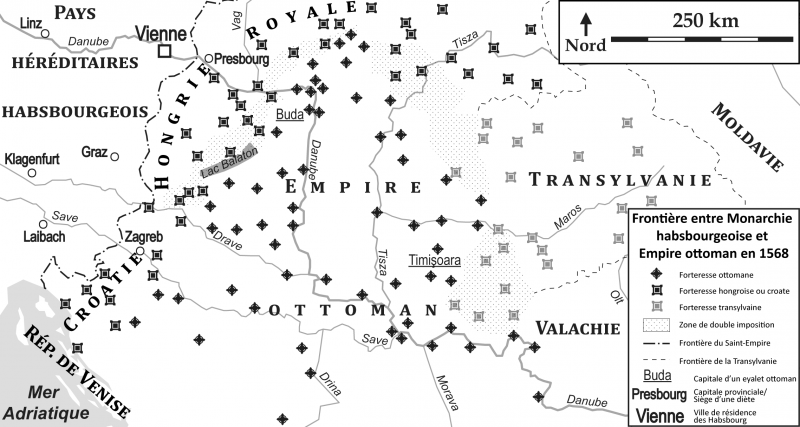

Aux xvie et xviie siècles, les souverains habsbourgeois et les sultans ottomans étendent leurs possessions jusqu’à une zone située entre Adriatique et Carpates, auparavant occupée par un vaste royaume de Hongrie – les pays de la Couronne de saint Étienne – placé sous le sceptre des Jagellon. Désormais contigus, les deux empires protègent leurs frontières par un réseau profond de forteresses. Cette configuration territoriale peut être lue comme une adaptation à la stratégie ottomane d’expansion, qui mêle harcèlement frontalier et vastes campagnes de sièges1 (fig. 1).

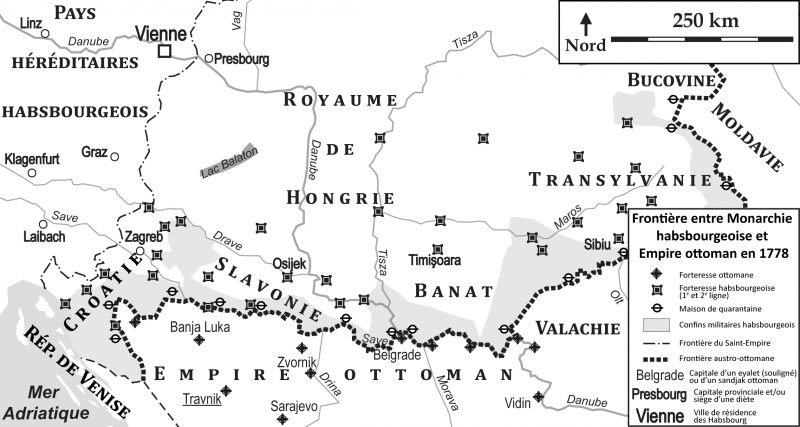

Au xviiie siècle, la frontière change de nature. Il s’agit désormais d’une ligne bien définie et reconnue par les deux princes. Cette mutation est généralement interprétée comme la conséquence de l’acceptation par les représentants de la Sublime Porte des normes diplomatiques européennes lors des négociations du traité de Karlowitz (1699). Celle-ci implique aussi l’abandon de la pratique des razzias en temps de paix sur les territoires voisins2. Les explications convoquant la notion d’occidentalisation ont été critiquées par l’historiographie. Le partage des normes juridiques et la reconnaissance réciproque de la souveraineté territoriale restent néanmoins vus comme les moteurs de la linéarisation de la frontière3 (fig. 2).

Ce récit illustre à merveille une hypothèse longtemps centrale dans l’historiographie : celui du passage d’une conception zonale à une conception linéaire de la frontière internationale à l’époque moderne. Dans un article de référence, Lucien Febvre considérait la linéarisation comme un produit tardif de la genèse de l’État moderne en Europe. Celle-ci finirait par s’imposer comme une norme incontestée au crépuscule du xixe siècle, en même temps que s’universalisait la forme politique de l’État-nation4. De leur côté, les chercheurs en relations internationales soutiennent que la linéarisation des frontières trouve son origine dans la reconnaissance réciproque d’une autorité exclusive sur un espace. C’est le modèle de la « frontière westphalienne » qui s’imposerait progressivement à partir du milieu du xviie siècle5.

Les objections sont cependant nombreuses. Ni le principe territorial ni la frontière linéaire ne sont en effet des inventions de l’époque moderne. Le premier est déjà familier des juristes médiévaux. Quant à la seconde, elle est attestée dans les pratiques de délimitation des juridictions des municipalités urbaines, des communautés villageoises ou des seigneuries6. Les historiens des frontières ont aussi montré que la construction politique des États monarchiques ne fut pas nécessairement un élément moteur dans l’apparition de frontières d’un nouveau type. Les officiers du prince se contentaient souvent de greffer leurs prétentions sur des démarcations anciennes. La distinction entre frontière intérieure et frontière extérieure ne devient véritablement structurante que dans la pensée géographique de la fin du xixe siècle, comme chez Friedrich Ratzel7. Pour toutes ces raisons, le débat historiographique s’est progres-sivement détourné de la question de la linéarité. Il porte désormais sur le jeu d’échelle complexe qu’implique la construction sur le long terme de la frontière politique8. Tamar Herzog conteste ainsi la pertinence de la distinction entre frontières linéaires et zonales9.

Cette dernière question n’a pas pour autant totalement disparu de l’agenda de la recherche. Kerry Goetlich estime toutefois que les problématiques de l’acquisition de la souveraineté territoriale et de la linéarisation des frontières sont indépendantes et doivent par conséquent être traitées séparément. Selon lui, le triomphe de la ligne serait moins lié à l’avènement du « système westphalien » – d’ailleurs largement mythifié – qu’à un usage systématique de la cartographie dans la diplomatie de la fin du xixe siècle10. Dans cette perspective, la carte n’est pas considérée comme un reflet du territoire, mais comme un acte performatif. Mutatis mutandis, ces réflexions rejoignent celle d’historiens modernistes pour qui l’explosion de la production de cartes et atlas imprimés à destination commerciale ou de plans manuscrits à usage militaire depuis la Renaissance s’accompagne déjà d’une mutation profonde de la représentation des frontières internationales. Dans le cas français, le plus souvent étudié, ce processus aurait été à la fois un instrument et une matrice de la territorialisation du pouvoir d’État11. Ce travail n’a cependant pas été fait pour la frontière austro-ottomane, dont l’histoire se prête pourtant particulièrement bien à une relecture intégrant pleinement les dimensions cartographiques. L’abondance et la diversité des matériaux disponibles permet d’explorer en détail les rythmes, les échelles et les ressorts de la linéarisation.

Épaisse ou profonde ? La frontière austro-ottomane aux xvie et xviie siècles

Après la mort du roi de Hongrie Louis II Jagellon en 1526 sur le champ de bataille de Mohács face aux armées du sultan Soliman Ier, Ferdinand Ier de Habsbourg, frère cadet de Charles Quint, est élu à la tête du royaume par une diète réunie à Presbourg. Cette date marque le début d’une longue période d’affrontements direct entre Habsbourg et Ottomans. La définition de la frontière entre les deux empires ne se pose cependant pas immédiatement. Pendant plusieurs décennies, l’enjeu des combats et des trêves conclues entre les deux partis est la possession du royaume de Hongrie. Ce dernier est non seulement disputé par les deux dynasties rivales, mais aussi par les Szapolyai, aristocrates transylvains, soutenus dans leur revendication au trône par une partie de la noblesse.

Par le traité d’Andrinople, Maximilien Ier obtient un engagement de paix de la part du sultan. Il doit cependant s’acquitter du versement d’un tribut à la Sublime Porte, prix de son administration de facto de la partie nord-ouest de la Hongrie. Du point de vue ottoman, les Habsbourg reconnaissent par cet accord la suzeraineté ottomane sur tout l’ancien royaume12. Poussé jusqu’à ses conséquences les plus extrêmes, cette reconnaissance revient à considérer que la puissance du sultan s’étend jusqu’aux portes de Vienne : les États tributaires sont en effet considérés comme appartenant au domaine de la trêve (dar al‑‘ahd). Cette affirmation, bien qu’elle soit conforme à la taxinomie juridique traditionnelle en terre d’Islam, est toutefois réductrice. Il ne faudrait pas en déduire que la dualité Islam/Chrétienté suffit à comprendre les oppositions entre les acteurs régionaux. La Hongrie, quant à elle, n’est pas traitée comme une marge relativement autonome à la périphérie de l’Empire ottoman. Elle est la cible de tous les efforts de conquête de Soliman Ier (1520-1566) et voit son centre érigé en beylerbeylicat. Malgré l’effacement de ses institutions politiques, l’ancien royaume fait partie de la titulature revendiquée par le sultan dans ses ahdname13. Aucune carte ne donne toutefois de traduction visuelle à ces revendications maximalistes des Ottomans.

Du côté habsbourgeois, la prétention à régner sur des territoires qui ne sont pas contrôlés de facto est également visible. Tenant eux aussi à cet élément de titulature, les empereurs des Romains sont fiers d’afficher leur titre de roi « apostolique » de Hongrie. Celui-ci légitime leur position de défenseurs de la chrétienté contre l’infidèle. Encensés par un discours empreint de références humanistes, les Habsbourg sont aussi décrits comme les dignes héritiers des empereurs romains et byzantins. Leurs possessions légitimes sont censées s’étendre à tous le sud-est européen, décrit dans sa toponymie antique et médiévale14. Les emprunts à cette géographie imaginaire ne se limitent pas aux initiatives éphémères d’artistes et de littérateurs financés par le mécénat impérial. Ils inspirent aussi le vocabulaire de chancellerie jusqu’à une période tardive. En témoigne la « lettre d’invitation » (Litteræ Invitatoriæ) que Leopold Ier fait adresser le 6 avril 1690 aux peuples de « toute l’Albanie, Serbie, Mésie, Bulgarie, Silistrie, Illyrie, Macédoine et Rascie » pour le soutenir dans la guerre victorieuse qu’il mène contre Soliman II15.

Contrairement à leurs ennemis ottomans, les souverains habsbourgeois n’hésitent pas à promouvoir des traductions cartographiques de leurs prétentions territoriales. Ils s’y attèlent d’ailleurs de très bonne heure, comme le montre la carte de Lazarus, publiée seulement deux ans après l’arrivée des Habsbourg sur le trône de Hongrie. On sait peu de chose de ce document hormis que son auteur fut secrétaire du primat de Hongrie et qu’il fit imprimer son œuvre à Ingolstad en 1528 par Peter Apian, cartographe et mathématicien réputé du Saint-Empire. Représentant avec une précision inédite le royaume de Hongrie, la carte figure en son milieu les « dévastations » des armées ottomanes remontant la vallée du Danube depuis le début du xve siècle16. Il faut y voir les limites d’une occupation dénoncée comme illégitime et à laquelle l’empereur doit mettre fin, mais en aucun cas une frontière internationale entre deux États constitués. Les cartes humanistes représentent en effet rarement les frontières politiques. Elles ne cherchent pas à documenter la situation géopolitique contemporaine, bien qu’elles puissent paradoxalement nourrir une entreprise de propagande visant à changer cette situation17. Les seules limites présentées sur ces documents sont celles qu’impose le cadre18. Les planches des atlas et les cartes indépendantes consacrées à la Hongrie continuent à être gravées puis imprimées après l’installation des forces ottomanes au cœur de la plaine pannonienne, sans pour autant que les limites conventionnelles du royaume ne soient déplacées. L’escamotage de la présence ottomane est sensible jusqu’au milieu du xviie siècle : sur la carte de Wolfgang Lazius, médecin personnel de Ferdinand Ier, imprimée à Vienne en 1556, sur celle de Mathias Zündt de 1567, mais aussi dans les atlas publiés par Gérard Mercator. Lorsque des limites sont figurées, elles séparent le royaume de Hongrie de ses voisins – Transylvanie, Pologne, Autriche –, mais elles continuent à ignorer la frontière entre la « Hongrie royale », sous contrôle habsbourgeois, et sa partie ottomane. La géographie administrative du royaume de Hongrie a pourtant été largement modifiée et effacée avec l’organisation durable d’eyalets ayant pour capitale Buda, Eger, Oradea, Nagykanizsa et Timişoara. De façon ironique, mais sans que les contemporains n’y voient de paradoxe, c’est la représentation d’une Hongrie unie, que nulle frontière ne traverse, qui est reprise dans la version de l’Atlas Minor de Mercator et Hondius que Kâtip Çelebi édite à Istanbul19.

Ainsi les représentations cartographiques du royaume de Hongrie qui font fi de la situation internationale soutiennent-elles les prétentions territoriales habsbourgeoises. Elles sont autant d’appels à la mobilisation contre une occupation jugée illégitime. Sans surprise, elles sont bannies des publications françaises et hollandaises qui se refusent à escamoter la présence ottomane en Europe centrale. Sur la carte des confins des chrestiens et des Turcs en terre ferme, c’est-à-dire la Hongrie, l’Esclavonie, la Croatie et la Dalmatie de 1661, Pierre Duval fait apparaître une « Hongrie au Turc » avec les armoiries ottomanes, séparée par une ligne d’une « Hongrie à l’Autriche ». La même solution est adoptée sur la carte imprimée par les héritiers de Nicolas Sanson en 1686 : le beylerbeylicat de Buda, légendée « partie septentrionale de la Turquie », est bornée au nord par des pointillés qui la distinguent de la « Hongrie chrétienne »20. En 1685, Nicolas Vischer ne fait figurer aucune ligne de séparation, mais choisit un figuré différent pour les localités sous suzeraineté chrétienne (une tour surmontée d’une croix) ou musulmane (une tour surmontée d’un croissant)21. Il n’est pas étonnant que ce soit à Paris et à Amsterdam, où l’on est peu sensible à la propagande impériale habsbourgeoise, que la production cartographique finisse par intégrer la présence ottomane. Cette raison n’est cependant pas totalement satisfaisante, dans la mesure où les attentes des amateurs de carte ne peuvent être ignorées. La prise en compte de la situation géopolitique est une constante dans la tradition cartographique européenne depuis les portulans médiévaux, même si elle reste souvent tardive et approximative concernant l’Orient22. Ce retard est cependant de moins en moins toléré à mesure que décline la réputation de la géographie humaniste au cours du xviie siècle23. La beauté surannée des cartes qui font la part belle aux références antiques mais qui ignorent la géopolitique contemporaine ne satisfait plus un public habitué à une mise à jour de plus en plus rapide des informations cartographiques.

Le choix de la ligne, que font certains cartographes du xviie siècle pour délimiter les possessions habsbourgeoises et ottomanes en Hongrie, n’est cependant pas dicté par une volonté de mieux coller aux réalités de la géopolitique contemporaine. Les dessinateurs de cartes n’imaginent pas l’existence d’une frontière linéaire matérialisée par des bornes sur le terrain. Ces tracés linéaires ne se distinguent en rien d’une représentation qui attribue les localités à chaque partie à l’aide d’un figuré ponctuel. Ils indiquent au contraire l’adhésion à une conception selon laquelle c’est le contrôle d’une ville-forteresse, avec ses dépendances rurales, qui détermine la position de la frontière24. Ni tout à fait linéaire ni tout à fait zonale, la frontière est rendue par le blanc de la carte. Elle est le glacis qui sépare les réseaux de places fortes organisés en miroir.

Le succès des « théâtres de guerre » à partir de la fin du xvie siècle confirme l’importance prise par la forteresse frontière dans les représentations communes25. Ce genre cartographique mineur, souvent plus sommaire et meilleur marché que les chorographies à forte densité de toponymes, se contente d’illustrer des sites récents de confrontation : généralement la prise de citadelles dont le graveur évoque très simplement les formes caractéristiques pour en permettre l’identification. Renvoyant au loin l’image d’une lutte menée par les troupes habsbourgeoises contre l’infidèle, ces cartes permettent une véritable prise de possession imaginaire d’une frontière dont le contrôle effectif par les armées impériales est discutable.

Il serait tentant d’établir un parallèle avec la constitution de la ceinture de fer au nord du royaume de France. Pourtant, comme nous l’avons déjà signalé plus haut, la frontière austro-ottomane possède des spécificités qui en font un lieu unique en Europe jusqu’à la fin du xviie siècle. La pratique du pillage, synonyme de dévastation des cultures, capture de prisonniers et fuite des populations civiles, ne cesse pas en temps de paix. Elle nourrit une société frontalière qui vit de prédation et reste largement autonome par rapport au suzerain qu’elle est censée servir. Les troupes des confins sont naturellement composites. Seule une petite partie, comme les garnisons des capitales des eyalets dans l’Empire ottoman ou certains châteaux des capitaineries de la Hongrie habsbourgeoise, est directement soldée par le trésor impérial. Les autres soldats sont entretenus par la contribution obtenue de manière plus ou moins violente et institutionnalisée des populations rurales des environs. Certaines d’entre elles subissent même une double imposition de la part des autorités ottomanes et des seigneurs chrétiens26.

Soucieux de représenter cette frontière dans toute sa complexité, le cartographe Béla Nagy choisit au xxie siècle de combiner plusieurs solutions graphiques : des points figurant le réseau hiérarchisé des forteresses de chaque côté ; une plage hachurée qui évoque la confusion des juridictions à proximité des forts et dissipe toute illusion quant à l’existence d’une démarcation nette sur le terrain27. Ce faisant, il démontre à la fois la volonté de rompre avec une représentation anachronique de la frontière linéaire, encore trop présente dans les atlas historiques, mais aussi une adhésion à la dichotomie zone/ligne héritée de la géographie classique. Bien qu’elle se veuille fidèle aux pratiques politiques et militaires frontalières documentées par les historiens, la sémantique de la frontière épaisse est insatisfaisante à plus d’un titre. Elle reste éloignée de la façon dont les géographes de l’époque transcrivaient la réalité géopolitique des confins austro-ottomans. Elle peine aussi à rendre pleinement compte de la diversité des pouvoirs locaux – ordres nobiliaires hongrois, seigneuries ou villes haïdouks pour ne citer qu’eux – qui tantôt disputent, tantôt appuient les revendications et les imaginaires territoriaux des deux empires. Enfin, figurer une frontière épaisse donne la fausse impression que le contrôle du souverain serait de plus en plus dense à mesure que l’on s’éloigne d’une périphérie mal maîtrisée. Même atténués dans les marges, les à-plats de couleur écrasent toute complexité dans la perception du système territorial. Leur usage suggère une monopolisation étatique de la légitimité politique et juridique, un processus dont la réalité est éminemment contestable à cette date. La frontière austro-ottomane des xvie et xviie siècles est moins caractérisée par une épaisseur que par différentes échelles de profondeur. Celles-ci sont aussi nombreuses que les acteurs collectifs qui participent au contrôle et à une forme d’appropriation, même à distance, de ces confins. Aucune solution graphique ne semble toutefois s’imposer avec évidence. Toute tentative cherchant à représenter la nature pluridimensionnelle de la frontière sur une seule carte aboutirait presque à coup sûr à un résultat illisible, à un foisonnement anarchique et à un chevauchement des figurés.

Linéaire ? La frontière austro-ottomane en droit et en carte au xviiie siècle

C’est au traité de Karlowitz, en 1699, que la délimitation de la frontière terrestre entre monarchie habsbourgeoise et empire ottoman change de nature. La paix est négociée à l’issue d’une campagne militaire désastreuse pour les Ottomans. Comme l’a montré Maria Pia Pedani, le caractère linéaire de la frontière n’est cependant pas une nouveauté concédée par un pouvoir aux abois, contraint de renoncer à ses décisions unilatérales. L’acceptation par la Sublime Porte de la démarcation conjointe des limites de juridictions est déjà attestée dans ses relations avec la république de Venise28. Il n’en reste pas moins que la paix de Karlowitz détermine le tracé d’une frontière sur une distance infiniment plus grande29. À Passarowitz (1718) et à Belgrade (1739), les principes de démarcation de la limite entre les deux puissances par une commission bilatérale sont repris à l’identique.

Les répercussions de cette mutation ne sont pas immédiates sur les cartes imprimées. La frontière austro-ottomane y est toujours représentée comme une limite mobile, évoluant au gré des succès militaires dans une zone ouverte à la conquête. Les « théâtres de guerre » connaissent un regain de succès avec les campagnes de 1683-1699, de 1716-1718 et de 1736-1739. Au cours de ces conflits, les Habsbourg avancent alors sur la route d’Istanbul jusqu’au coup d’arrêt provoqué par les lourdes défaites de l’année 173830. En l’espace de deux générations, ce genre cartographique se transforme. Les cartes s’étoffent. La combinaison de vues de différentes natures – forteresses dessinées en perspective cavalières, représentations planimétriques – et à différentes échelles permet d’offrir au public des compositions de plus en plus complexes. Les cartographes de cabinet diversifient leurs sources grâce aux relevés de terrain que leur transmettent les ingénieurs militaires habsbourgeois. Le délai de communication de ces plans se réduit rapidement. Une telle évolution n’est pas spécifique aux « théâtres de guerre » austro-ottomans. Elle est largement documentée dans la médiatisation des combats pour d’autres zones frontalières comme le nord-est du royaume de France31. Face au rayonnement des productions cartographiques louis-quatorziennes, les publications habsbourgeoises font pâle figure. Mais ce retard est en partie rattrapé dans les premières décennies du xviiie siècle grâce à l’explosion des travaux de cartographie militaire menés sous l’égide de l’empereur et à leur diffusion rapide en Europe centrale. Autre conséquence de la circulation des relevés militaires de terrain, les dernières scories de la géographie humaniste finissent par être éliminées des cartes éditées dans le Saint-Empire. Les imprimeurs peuvent enfin actualiser leur connaissance fine d’un espace pour lequel ils ne disposaient que de peu de données depuis le milieu du xvie siècle.

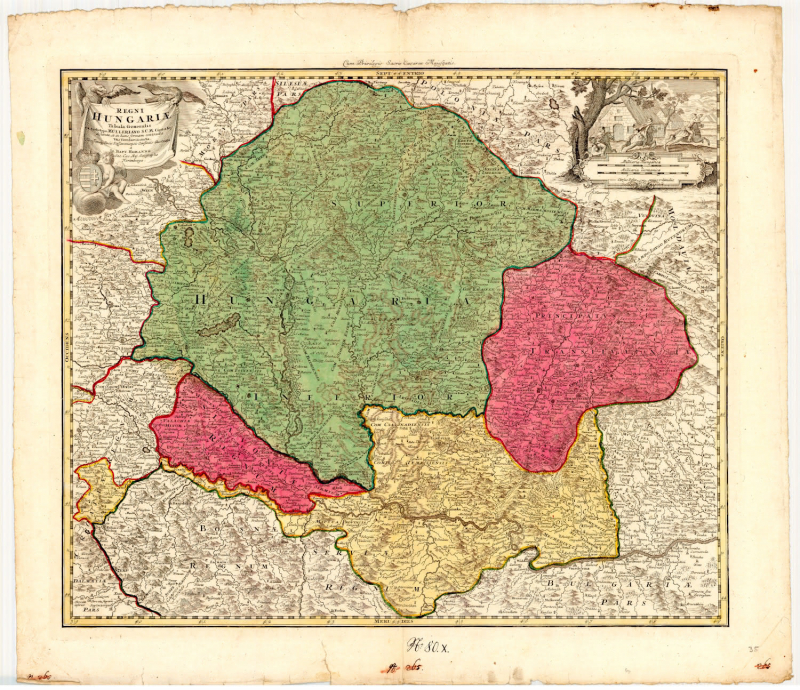

La mutation est la plus aboutie et la plus exemplaire dans les réalisations de la maison Johann-Baptist Homann, un cartographe impérial installé à Nuremberg. Sa chorographie du royaume de Hongrie, gravée au tout début du xviiie siècle, est en rupture avec les représentations classiques visibles dans les planches des atlas de Mercator et Hondius. Elle est élaborée sur la base de la carte de l’ingénieur militaire Johann Christoph Müller, qui a participé aux travaux d’arpentage lancés par le gouvernement habsbourgeois après 1699. Il est en mesure de corriger le flou de la toponymie des pays situés au sud du Danube et des Carpates. Les noms de peuples ou de localités à l’origine douteuse disparaissent. À leur place, c’est un réseau serré de bourgs et de villages qui apparaît. De plus, ce dernier ne s’interrompt ou ne s’éclaircit plus aux confins des royaumes représentés comme c’était le cas sur les cartes de la Renaissance. Ce prototype est réimprimé pendant tout le siècle. Dix ans après son élaboration, il sert à figurer la frontière décidée au traité de Passarowitz en 171832. Traversant un espace apparemment homogène, la frontière en pointillés démontre désormais son caractère conventionnel et artificiel. Elle ne suit aucune limite naturelle et n’épouse plus la géographie historico-culturelle de la géographie humaniste, soulignant la fragilité de lignes susceptibles d’être défaites par un nouveau conflit ou de nouveaux accords.

La précarité de ces frontières est encore accentuée sur les cartes qui ne sont pas aquarellées. L’absence de couleur empêche d’identifier du premier coup d’œil l’étendue d’une possession et valorise le fond cartographique au détriment de la frontière politique. L’ajout de la couleur, qui renchérit le prix du document, n’est en effet pas systématique. Plus important encore, elle n’est pas réalisée selon des règles standardisées, les indications laissées par le graveur sur les couleurs à utiliser étant encore rares dans la première moitié du xviiie siècle. Dans le cas des cartes du royaume de Hongrie de Homann, les collections des bibliothèques et archives publiques montrent ainsi les choix différents voire opposés des coloristes : sur une première carte, le royaume de Hongrie et tous ses pays annexes sont représentés avec une seule couleur ; sur une seconde, des teintes distinctes sont attribuées à la Slavonie, la Transylvanie et la Croatie ; sur une troisième, des nuances permettant de différencier les différentes régions du royaume représentées à la diète ; sur une quatrième, une couleur particulière recouvre les gains territoriaux du traité de Passarowitz. De toutes ces versions aquarellées de la même carte imprimée, seule la dernière souligne le caractère structurant de la frontière austro-ottomane pour le territoire représenté. Les autres illustrent quant à elles différentes thèses sur l’unité ou la diversité politiques des pays de la Couronne de saint Étienne. Même lorsque le graveur laisse une indication dans le cartouche pour le coloriste, son objectif est rarement de « mettre l’État sur la carte ». Le mosaïquage caractéristique des cartes politiques que nous connaissons actuellement s’impose plus tardivement. Il faut attendre la fin du xviiie siècle pour qu’une couleur devienne le signifiant d’une souveraineté territoriale exclusive. C’est par exemple le cas du Théâtre de guerre ou carte des confins d’Autriche, de Russie et de Turquie que Carl Schultz fait imprimer à Vienne en 1788 : dans le cartouche et dans le dessin, les frontières internationales y acquièrent un statut de lignes structurantes de l’espace à l’égal des littoraux33.

Les cartes imprimées à destination du public disent certainement quelque chose de la production politique de l’espace, des conceptions communes de la territorialité. Mais en raison de leur échelle, d’une précision toute relative et du retard dans la transcription des informations topographiques des cartes militaires, elles peuvent difficilement servir d’outils de gouvernement du territoire. Ce rôle est encore rempli par les cartes manuscrites au xviiie siècle34. Le cas de la frontière austro-ottomane est exemplaire de ce point de vue. Les bornes identifiées par la commission bilatérale pour délimiter les deux empires après le traité de Passarowitz font ainsi l’objet d’un relevé cartographique par les ingénieurs Luigi Fernando Marsigli et Johann-Christoph Müller35. La carte en question n’a cependant ni valeur juridique ni rôle diplomatique. Elle est à l’usage exclusif du conseil aulique de guerre et de ses officiers. L’esquisse des fortins construits du côté habsbourgeois confirme la destination militaire du document. Il n’est pas possible d’être aussi catégorique que Kerry Goetlich quant à l’existence d’une relation de causalité entre l’émergence des frontières linéaires et la diffusion de la conception cartésienne de l’espace chez des administrateurs pourtant rompus à la lecture des cartes. Dans le cas austro-ottoman, ni les négociations diplomatiques ni l’opération de bornage ne font intervenir de document cartographique, contrairement aux pratiques qui s’imposent dans la seconde moitié du xixe siècle36.

Matérialiser la ligne frontière : l’impérialisation des dispositifs de contrôle

Largement documenté pour la territorialisation de la France, le rôle de la cartographie est aussi visible dans le cas habsbourgeois dans la deuxième moitié du xviiie siècle. Marie-Thérèse et son fils Joseph II s’engagent dans une entreprise de couverture cartographique systématique de leurs possessions au moment même où Cassini réalise sa carte de France. Menée de 1763 à 1787 par des ingénieurs militaires, l’opération est une réussite, malgré l’absence de triangulation et de diffusion auprès du public. Connue sous le nom de « 1er relevé militaire » ou « relevé joséphien », cette initiative débouche sur la réalisation de 3 500 plans au 1:28800e. Ces travaux montrent aux contemporains toute la nécessité de renforcer l’unité territoriale de la monarchie, autrement dit de linéariser la frontière par l’élimination des enclaves et des exclaves. Par la concentration exceptionnelle d’une main d’œuvre compétente dans les territoires frontaliers, ils en fournissent également l’opportunité ponctuelle. La frontière entre les Pays-Bas autrichien et la France est linéarisée par les traités de 1769 et 1779. Le même processus est à l’œuvre de l’autre côté de la monarchie. Aux confins de la Moldavie et de la Valachie, le rapport de force est beaucoup plus déséquilibré et favorable aux Habsbourg. La pratique cartographique sert ici à appuyer les revendications en faveur d’un tracé plus favorable. À la veille du premier partage, la Pologne doit elle aussi céder aux exigences habsbourgeoises d’annexion des enclaves situées dans le comitat hongrois de Szepes37. Ce mouvement coordonné de linéarisation des frontières extérieures, qui mêle cartographie militaire, traités bilatéraux et actions unilatérales, s’accompagne aussi d’un bornage sur le terrain : des pieux surmontés par des aigles impériaux sont plantés partout pour marquer les confins des États habsbourgeois au tournant des années 1760-1770.

L’ensemble de ces mesures ne change toutefois ni l’aspect ni la nature de la frontière austro-ottomane. Celle-ci a déjà fait l’objet au début du siècle d’un bornage minutieux que le passage du temps n’a pas effacé. Dans le sud du Banat, entre le village habsbourgeois de Jupalnik et la citadelle ottomane d’Orşova, la séparation entre les deux empires est rendue visible depuis l’érection de tumuli éloignés d’une dizaine de mètres les uns des autres. L’apparition des aigles impériaux ne fait que redoubler l’ancien marquage frontalier38. Pourquoi la matérialisation de la ligne frontière est-elle aussi précoce à cet endroit ? Le déploiement des ingénieurs cartographes impériaux n’a-t-il eu aucun impact ?

La territorialisation de la souveraineté étatique, la modernité diplomatique ou l’imposition de la rationalité cartographique aux pratiques administratives sont des processus trop abstraits et trop généraux pour servir d’explications pleinement satisfaisantes. Il est indispensable de se tourner vers les logiques à l’œuvre derrière l’évolution des dispositifs de contrôle de l’espace frontalier avant de comprendre la place éventuelle de la cartographie. Les capacités de l’empereur et du sultan à maîtriser les forces armées actives dans leurs confins sont généralement faibles. Le pouvoir de chacun s’exerce à distance, à travers des relais locaux à la fiabilité et à la loyauté douteuses, et dispose rarement des moyens de ses ambitions. Cette problématique est prise en compte assez tôt dans les actes diplomatiques engageant les deux parties. Au traité de Zsitvatorok en 1606, qui met fin à la guerre de Quinze Ans, les représentants du sultan Ahmet Ier et de l’archiduc Matthias d’Autriche ne se partagent pas uniquement les forteresses de la région. Le sultan s’engage également à faire cesser les razzias sur les territoires de la Hongrie royale. À cette date, la promesse n’a que peu de conséquences. L’efficacité du contrôle impérial sur les troupes des confins n’est pas avérée avant le milieu du xviiie siècle. L’intention proclamée par les deux signataires peut toutefois être considérée comme le premier jalon d’une transformation profonde de la frontière. L’enjeu de cette dernière n’est évidemment pas la forme géométrique prise par la démarcation entre les deux empires, mais la nature même de la société frontalière et de son rapport aux autorités impériales. Si l’on considère, avec Georg Simmel, que « la frontière n’est pas un fait spatial avec des conséquences sociologiques, mais un fait sociologique qui prend une forme spatiale39 », la linéarisation de la frontière austro-ottomane doit donc être traitée comme un des symptômes d’une impérialisation des sociétés des confins, non comme un objectif conscient et encore moins central de ce changement.

Dans ce contexte, certaines pratiques cartographiques sont à la fois un indice et un instrument de la transformation des dispositifs impériaux de contrôle. Lever un plan aux confins austro-ottomans au tournant des xviie et xviiie siècles est un exercice auquel se livrent exclusivement les officiers habsbourgeois, comme le montrent les plans déjà cités de Marsigli-Müller en 1701. Ces documents illustrent un changement d’échelle du dispositif de défense frontalier : en plus du réseau de grandes forteresses bastionnées, semblables aux forteresses des confins établies au milieu du xvie siècle, s’ajoutent désormais des petits fortins, des tchartaques (en hongrois csarták), situés à seulement quelques mètres ou dizaines de mètres en arrière de la ligne40. Ces fortifications en bois, plus fragiles que les palanques qui abritaient de petites garnisons sur le front austro-ottoman aux siècles précédents, ne sont pas conçues pour supporter un siège. Elles servent à surveiller de la frontière et fournissent un appui pour se protéger des coups de main ennemis.

Avec l’abandon officiel des razzias, tous ceux qui se rendraient coupables de pillages sont désormais traités en criminels. Ils ne peuvent théoriquement trouver asile dans l’empire voisin. Les traités de paix signés au xviiie siècle prévoient bien l’extradition systématique des bandits, mais l’objectif semble inatteignable dans un premier temps. Accepter les services d’aventuriers peu scrupuleux et accorder un pardon facile est une habitude profondément ancrée dans les pratiques des administrateurs des confins. Malgré tout, des expériences réussies de coopération interfrontalière au milieu du siècle contribuent à faire reculer ces usages, sans pour autant les faire disparaître. Les commandants militaires et civils du Banat habsbourgeois correspondent régulièrement avec les paşa et les ağa des janissaires de Belgrade. Des opérations de police conjointes sont organisées pour venir à bout des bandes les plus nombreuses. Dans le règlement des différends frontaliers, les administrateurs provinciaux mettent un point d’honneur à citer les articles des traités de paix et de commerce signés en 1739. Ils n’hésitent pas non plus à porter les affaires les plus sensibles à la cour impériale. Les dirigeants du Banat sollicitent régulièrement l’internonce autrichien pour qu’il intervienne au divan du sultan pour appuyer leurs demandes41.

Le mouvement d’impérialisation observable ne correspond pas à l’affirmation d’une puissance au détriment de sa voisine, mais à la double affirmation du contrôle des autorités centrales au détriment des forces locales dans l’espace frontalier. Ainsi défini, il correspond d’ailleurs assez fidèlement aux conceptions de la frontière internationale défendues en son temps par Friedrich Ratzel. Bien qu’il fût largement critiqué, en particulier pour ses prétentions à y voir un modèle universel, le géographe énonçait deux caractéristiques nettement observables dans le cas austro-ottoman : contrairement à une représentation naïve du rapport centre-périphérie ou à l’idée que la souveraineté de l’État sur un territoire s’exerce de manière homogène, les espaces frontaliers sont au contraire le lieu d’une débauche exceptionnelle de moyens de la part du pouvoir central42. Impérialisation et linéarisation de la frontière vont ici de pair. Ils se traduisent par l’implantation de dispositifs de surveillance, situés toujours plus près de la ligne de séparation des souverainetés, qui réduisent au maximum l’autonomie d’acteurs tenus jusqu’alors par des obligations d’obéissance lâches.

Jusque dans les années 1880, la ligne frontière est adossée, du côté habsbourgeois, sur des territoires soumis à une juridiction spécifique : les « confins militaires ». Il ne nous revient pas de refaire ici l’histoire de cette région et de ses institutions, un sujet très bien traité par ailleurs43. Il nous faut cependant insister sur le fait que, dans une monarchie composite où la dynastie co-gouverne chaque région avec des états provinciaux jaloux de leurs prérogatives, les « confins militaires » constituent une singularité juridico-politique. Ce territoire et ses habitants, les « confinaires », se trouvent sous la tutelle directe du conseil aulique de guerre qui siège à Vienne. Les motifs qui expliquent la constitution de ces « confins militaires » dans la première décennie du xviiie siècle sont multiples, mais la volonté de la cour viennoise de garder le contrôle de cette frontière atypique reste centrale.

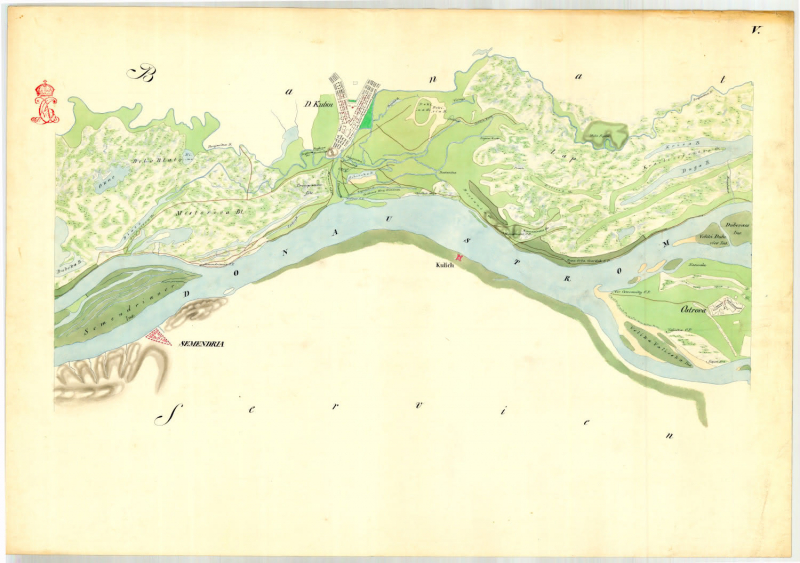

En temps de paix, les aspects sécuritaires des missions réalisées par les confinaires et les milices des frontières – comme les Plajaschen du Banat – sont parmi les plus visibles. Ils doivent s’assurer que les crimes commis sur le sol habsbourgeois ne restent pas impunis. Symbole évident d’autorité – utilisé couramment par les seigneurs haut-justiciers dans leurs domaines –, la fourche patibulaire sert de marqueur territorial fort : à Jupalnic, village voisin de la ville ottomane d’Orşova, la carte du relevé joséphin de 1773 ne signale pas moins de six gibets en bordure de route. Deux d’entre eux sont ostensiblement dressés sur le tracé frontalier. Le lien entre lutte contre le banditisme et la matérialisation de la ligne frontière est évident. Mais il ne se réduit pas à la simple affirmation des limites de la juridiction habsbourgeoise et aux nécessités de pacifier un espace périphérique habitué aux rapines. Il répond aussi à des préoccupations policières de plus en plus larges. Au milieu du xviiie siècle, le traitement du brigandage est associé à la criminalisation de la figure du vagabond et, plus généralement, à la prétention d’encadrer ou de discipliner des mobilités jusqu’alors incontrôlées44. Le dispositif sécuritaire sur lequel peuvent compter les Habsbourg à la frontière méridionale de leurs États apparaît alors comme un outil providentiel qui peut être mis au service d’ambitions nouvelles.

Le recyclage fonctionnel de l’appareil de surveillance frontalier en un système de contrôle tatillon des mobilités est bien connu, en particulier ses aspects sanitaires. Dans son ouvrage sur les quarantaines et lazarets à l’époque moderne, Daniel Panzac souligne le caractère exceptionnel des mesures prises le long de la frontière ottomane pour se protéger de la propagation de l’épidémie. Après avoir établi des cordons sanitaires temporaires et mobiles, dont l’efficacité s’est révélée toute relative pendant la peste de 1738, les autorités habsbourgeoises optent pour l’imposition d’une quarantaine permanente à tout voyageur venant des États ottomans. Des maisons de quarantaine sont construites à chaque point de passage pour accueillir hommes et marchandises pendant une période allant de trois à six semaines. Ces pratiques ne sont ni nouvelles ni originales. Des quarantaines sont déjà imposées aux bateaux de retour du Levant dans les ports méditerranéens : à Raguse dès 1377 et à Venise à partir de 1423. À la frontière austro-ottomane, c’est pourtant la première fois qu’un pareil dispositif est déployé sur la terre ferme à une telle échelle45. Le cordon autrichien et ses vastes camps de transit comprenant chambrées, auberges, étables, marchés couverts et entrepôts, reste en fonction du milieu du xviiie à la fin du xixe siècle. Son efficacité est étroitement dépendante de la mobilisation des ressources fournies par les « confins militaires ». Tchartaques et patrouilles finissent par servir les impératifs sanitaires plus souvent que la lutte contre le banditisme. Hors des points d’accès autorisés, les soldats sont chargés d’appréhender tous les fugitifs et de les escorter vers le lazaret le plus proche.

Outre les problématiques sécuritaires et sanitaires, le contrôle des mobilités est mobilisé pour d’autres impératifs comme la répression de la contrebande ou la politique migratoire. Les administrateurs domaniaux du Banat habsbourgeois détournent ainsi les procédures d’identification auxquelles sont soumis les voyageurs pendant leur passage en quarantaine pour leur propre usage. Grâce à la coopération des officiers militaires, ils peuvent anticiper l’enregistrement fiscal des candidats à l’immigration et planifier leur installation. Les contrôles servent aussi en sens inverse pour interdire l’émigration. Contrairement à l’idée trop répandue, la frontière austro-ottomane ne voit pas seulement défiler des réfugiés fuyant les persécutions ou des migrants échappant à la misère. Dans les années 1750, les milices frontières sont aussi sollicitées pour barrer la route des paysans qui souhaitent quitter la monarchie habsbourgeoise et sont donc considérés comme déserteurs. Des rixes mortelles opposent des passeurs venus prêter main forte à des émigrants aux troupes des frontières46.

Que l’identification des voyageurs ait lieu au passage de la frontière nous apparaît aujourd’hui comme une évidence. Il s’agit pourtant d’un cas assez exceptionnel à l’époque moderne. Ce type d’acte est ordinairement réalisé par des institutions qui dépendent rarement directement du souverain et qui exercent leurs compétences dans des centres urbains. La concentration inhabituelle de moyens de surveillance donne un avantage incomparable aux agents du pouvoir impérial pour imposer leurs normes dans ce domaine. Les formulaires d’authentification délivrés et remplis dans les maisons de quarantaine, destinés à accompagner le voyageur ou le migrant partout où il se rendra s’imposent dans toute la monarchie47. Par son caractère incontournable et ses procédures standardisées, le contrôle exercé par les officiers impériaux à la frontière possède une autorité et un effet d’entraînement avec lesquels aucune autre institution ne peut rivaliser.

Dans le cadre de cette intensification des dispositifs impériaux de contrôle frontalier, la cartographie est cantonnée à un rôle local et instrumental. Contrairement au relevé joséphin, elle n’est pas au service d’un projet d’élimination des enclaves ou de contestations du tracé frontalier, mais d’une gestion quotidienne du contrôle des mobilités. La ligne frontière est une réalité dans le paysage et dans les consciences depuis une ou deux générations déjà. Il s’agit ici uniquement de perfectionner les dispositifs de surveillance, de boucher les interstices qui rendent la limite encore perméable. La carte topographique en 24 feuilles du segment de frontière situé entre Belgrade et Orşova, réalisée au milieu du siècle, permet de situer l’ensemble des tours de guet dans leur environnement48. Les administrateurs militaires peuvent y identifier d’un seul coup d’œil tout ce qui échappe à la vigilance de leurs soldats. Ils y traquent le moindre défaut, le moindre angle mort de leur système de patrouille dans les endroits les moins accessibles que sont les roselières ou les îlots temporaires. La construction et l’extension des maisons de quarantaine s’appuient aussi sur la collaboration active des cartographes militaires49. Dans ce cas, les compétences du cartographe ne sont pas mobilisées pour supprimer toute possibilité d’échappatoire au fugitif, mais pour la planification rationnelle des différents espaces d’isolement et de contact à l’échelle de quelques bâtiments.

Conclusion

Trois niveaux de lecture de la linéarisation de la frontière austro-ottomane sont possibles : celui du droit international, celui de la matérialisation de la limite, celui des productions et des usages cartographiques. Selon le premier niveau, la rupture est nette et peut être précisément datée. Le principe d’une souveraineté exclusive sur un territoire a en effet été reconnu par les deux puissances au traité de Karlowitz en 1699 puis confirmé par les actes diplomatiques ultérieurs. Le second niveau de lecture donne une image moins univoque. Le bornage systématique des frontières extérieures de la monarchie habsbourgeoise n’est entrepris qu’au cours de la décennie 1770. Dans le cas austro-ottoman , celui-ci est cependant antérieur et plus poussé : des commissions mixtes d’arpenteurs s’accordent sur le tracé de la frontière dès le traité de Karlowitz, des fortins et des patrouilles régulières marquent la limite du côté habsbourgeois dès la première moitié du siècle, l’établissement d’un cordon sanitaire censément étanche après 1750 donne enfin à la ligne frontière un caractère concret voire contraignant.

Quant au dernier niveau de lecture, largement ignoré par l’historiographie jusqu’à une période récente, il nous apporte deux enseignements paradoxaux. En premier lieu, le choix d’une figuration linéaire de la frontière austro-ottomane sur les cartes imprimées est étonnamment tardif, tandis qu’elle apparaît plus précocement pour d’autre limites. À l’inverse, les entreprises de cartographie militaire débutent plus tôt dans cet espace frontalier. Elles gardent néanmoins un caractère instrumental, alors que le « relevé militaire joséphin » est associé aux entreprises de linéarisation des frontières avec la France, la Pologne et la Valachie.

La contradiction entre la matérialité dure de la frontière austro-ottomane au xviiie siècle et le trait inassumé du cartographe ou encore sa relégation au rang de simple outil est bien réelle. Elle s’explique par les effets à long terme d’un investissement disproportionné de l’imaginaire impérial habsbourgeois sur cette frontière, tout particulièrement dans le média cartographique. La multiplication des relevés topographiques après le traité de Karlowitz permet certes aux Habsbourg l’appropriation symbolique d’un territoire jusqu’alors hors de portée de leur armée et de leur influence. Mais l’expansion militaire piétine après les dernières victoires de 1718. La consolidation de la frontière, fondée sur une politique de bon voisinage avec les Ottomans, l’emporte.

Il a longtemps semblé naturel de penser la linéarisation de la frontière austro-ottomane comme un acte de modernisation politique et diplomatique imposé par une puissance européenne à un empire archaïque. À la lumière de ce qui précède, nous pouvons avancer que ce processus ne fut ni moins nouveau ni moins douloureux pour la monarchie habsbourgeoise. Il implique aussi le renoncement à un imaginaire impérial conquérant, qui n’a jamais été le seul apanage du sultan. Elle suppose enfin l’acceptation d’une géographie politique qui ne soit plus déterminée par les droits et les titres anciens – une évolution que les cartes imprimées ont justement du mal à transcrire –, mais par l’implication directe des souverains dans la fixation de la frontière.

Ce dernier élément paraîtra sans doute anecdotique pour ceux qui considèrent que cette novation a déjà été portée par le traité des Pyrénées, conclu entre les Bourbon et les Habsbourg d’Espagne en 1659. Elle constitue cependant une rupture de taille à l’échelle de la monarchie des Habsbourg d’Autriche. La mue opérée dans l’administration des confins méridionaux de la monarchie peut être réinvestie dans les entreprises de linéarisation des années 1770. Il reste bien sûr difficile de parler d’un transfert des pratiques, tant les contextes historiques et géographiques sont éloignés. Le pouvoir habsbourgeois y développe toutefois sa faculté à déployer ses capacités directes d’intervention et ses agents pour la délimitation des frontières extérieures.

Fig. 3. Carte imprimée et aquarellée du royaume de Hongrie après la paix de Passarowitz (prototype Müller). Détail. En vert, le royaume de Hongrie ; en rouge la principauté de Transylvanie et le royaume de Slavonie ; en jaune, les territoires annexés par les Habsbourg aux termes du traité de Passarowitz : Banat, Olténie, Serbie et quelques fractions de la Bosnie. Source : Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltára, S 68, X, n° 80

Magyar Nemzeti Levéltár.

Fig. 4. Plan de situation de la maison de quarantaine et du Haan (marché fermé) de Jupalnic (vers 1755). Source : Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltára, S 12 Div. XII, n° 26:1.

Magyar Nemzeti Levéltár.