« Je dis donc, pour revenir à mon sujet, que toute la France en général a intérest qu’on la purge d’une infinité de larrons, de brigands & de bélistres qui vaguent çà et là où le premier vent les emporte, pour attraper au coin d’un bois & vie & bourse à un pauvre marchand car le nombre en est aujourd’huy si grand, que quand le généreux Alcide [Hercule] retourneroit au monde, je ne sçay pas si sa massue seroit assez capable pour les acravanter [anéantir]1. »

C’est ainsi que François de Calvi introduit son Histoire des larrons, publiée en 1633 à Rouen. Si la figure littéraire du vagabond est en vogue depuis la fin du xive siècle avec le développement de la littérature de « gueuserie », elle se noircit considérablement à la fin du xvie siècle : les mendiants prennent désormais les traits de « groupes socialement dangereux2 » sous la plume des auteurs européens. Cette littérature criminelle est, comme le signale Lise Andries, une « construction culturelle complexe » dans la mesure où elle se nourrit autant de la culture juridique de l’époque qu’elle la façonne ; culture qui se manifeste à la fin du Moyen Âge par le développement d’une littérature juridique spécialisée (traités, arrêts du Parlement en France, manuels de procédure judiciaire, etc.) et par une circulation de plus en plus importante d’imprimés divers (feuillets volants vendus au pied de l’échafaud, articles de presses, biographies de criminels, etc.)3. « Quasi le plus général et commun crime qui soit4 », comme l’écrit le juriste flamand Josse de Damhoudère au milieu du xvie, le vol est donc un crime qui a fait couler beaucoup d’encre à travers les siècles. La publicité que connaît ce crime très particulier par sa diversité, qui va du simple chapardage au vol crapuleux avec homicide, invite l’historien à mesurer son impact dans l’élaboration des archives de la pratique. En effet, Roger Chartier a souligné dès 1974 l’importance de la pénétration des motifs littéraires dans l’imaginaire des autorités judiciaires en arguant que « très vite le thème du roi des gueux passe dans l’outillage mental des juges pour constituer un des éléments de la grille de lecture qui leur permet de déchiffrer les réalités criminelles5. »

Cet « outillage mental » se retrouve dans les archives lorraines. En 1599, le duc Charles III fait envoyer une lettre aux trois prévôts des Vosges (Arches, Bruyères et Saint-Dié) pour ordonner une répression plus systématique des « mauvais garçons », suspectés de multiplier les actes de banditisme dans les Vosges, de façon à « en purger les chemins6 ». Certaines archives de la pratique rendent compte aussi de cette peur des brigands, les « caressets », qui auraient fait des montagnes vosgiennes leur retraite. Sur les quatre « mauvais garçons » arrêtés à Arches en 1599 et sur les onze autres arrêtés à Bruyères la même année, en réponse aux ordres ducaux, un prévenu se démarque en confessant l’existence d’un regroupement de « quelque quatre cents » caressets « en Allemagne [Alsace] » au moment de la vendange, et qu’à cette occasion, ils y élisent un « prévost de la carasse7 ». Malgré ces paroles inquiétantes et malgré l’évasion du seul qui les a exposées, Étienne Poirat, les jugeants locaux d’Arches et de Bruyères décident de libérer l’ensemble des prévenus et prévenues arrêtés cette année-là, faute de preuve et d’aveux concluants8. Les présumés bandits que la justice a pris dans ses filets ressemblent en fait davantage aux innombrables indigents, qui commettent quelques larcins en passant, qu’à de véritables criminels d’habitude.

L’historien de la justice qui veut traquer les caressets dans les archives de la pratique est donc confronté à une première difficulté : celle du « dialogue asymétrique9 » entre les officiers de justice et les prévenus. Pour comprendre l’organisation géographique et sociale de cette nébuleuse criminelle que constitue la carasse, il a donc fallu élargir le champ d’étude pour englober l’ensemble des procédures criminelles instruites pour vol dans les Vosges, sans chercher à se limiter aux seuls crimes de brigandage et/ou de vols qualifiés. Les Vosges lorraines, qui correspondent à un ensemble juridique de la Lorraine (le bailliage de Vosges) et à un espace géographique particulier, offrent à ce titre un cadre de travail à la fois cohérent sur le plan institutionnel et en même temps suffisamment vaste (près de 5 000 km 2 de superficie) pour observer les allées et venues des prévenus pour vol10.

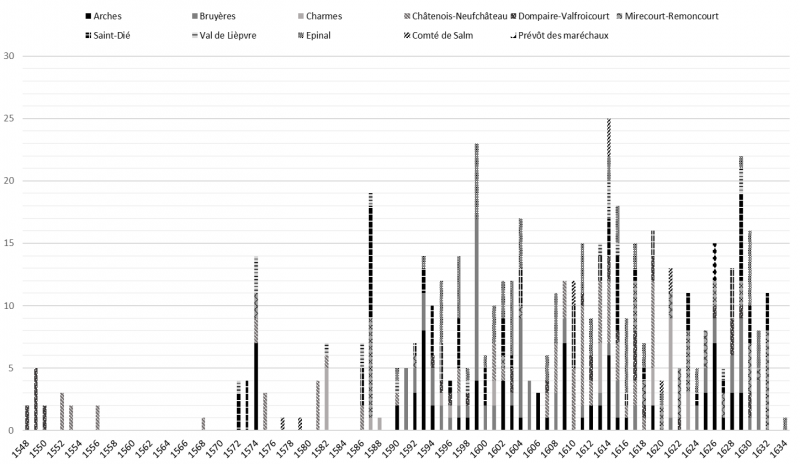

Il a été possible d’identifier 404 affaires pour vols, complets ou partiels, instruits entre 1548 et 1634, parmi plus d’un millier de procès criminels [fig. 1].

Fig. 1. Nombre de personnes arrêtées pour vol entre 1548 et 1634 par année et par juridiction (d’après les sources conservées dans les acquits).

Le constat d’une densification progressive de l’activité des justices inférieures en matière de répression du vol, qui se traduit par une production croissante de pièces judiciaires, invite à chercher à comprendre les causes et la nature des arrestations réalisées à l’échelle locale des prévôtés. Pour y parvenir, il a fallu d’abord s’attarder sur la qualification de ce crime aux multiples facettes et à l’inscription de la valeur économique, symbolique et culturelle des biens dans tout un arsenal de règles juridiques en pleine transformation depuis la fin du Moyen Âge. La formation d’une culture juridique nouvelle, fondée sur le droit romain, et l’infiltration de l’écrit dans les pratiques administratives et judiciaires transforment la façon de travailler des autorités judiciaires. Étudier le vol, comme étudier la criminalité en général, c’est donc réfléchir à l’élaboration des normes et des valeurs, à leurs réceptions multiples et contrariées, et aux rapports de force qui se nouent à l’intérieur et à l’extérieur des institutions qui cherchent à en capter le monopole.

La mise en place d’une centralisation des institutions autour du Prince pour asseoir sa souveraineté, étendue à l’ensemble de son territoire, est permise par le travail des juristes et praticiens du droit qui « repensent les catégories » juridiques afin de « construire une nouvelle architecture du droit11 » : ce faisant, ils élaborent une « nouvelle vision de la société et de ses normes en formation12 » qui, forcément, entre en confrontation avec les usages anciens et coutumiers : la mise à l’écrit des coutumes rend compte de la fusion entre l’héritage pénal médiéval et la redécouverte des textes romains. Dans le domaine du vol, ce phénomène se traduit par la relecture de la qualification du crime à la lumière du droit savant. Il nécessite donc d’évaluer la déformation du fait criminel induite par la procédure judiciaire, puisque les archives de la pratique proposent une lecture du crime par le prisme déformant des catégories criminelles qui sont construites par les juristes et par les diplômés en droit. À ce titre, il faut rappeler que le clerc-juré n’est pas un simple greffier mais un personnage doté d’un outillage mental, dont le travail est de faire en sorte que la transcription corresponde au formulaire juridique élaboré par les officiers diplômés en droit13. On peut d’ailleurs souligner que le choix des questions posées par le prévôt est, de la même manière, modelé par les impératifs de la pratique inquisitoire qui oblige les officiers de justice à obtenir des preuves valables juridiquement pour condamner un prévenu pour vol : la plus recherchée étant l’aveu, mais un aveu qui doit être produit dans le respect des règles élaborées par les juristes.

Si la forme même du procès apporte déjà des renseignements intéressants sur la répression du vol dans la Lorraine de la première modernité, elle amène à poser la question de l’intention politique qui se cache derrière cette production archivistique. En effet l’institution judiciaire lorraine est soumise à de profondes transformations structurelles dans sa façon de fonctionner et dans le rapport qu’elle entretient avec le pouvoir central, qui se traduit notamment par l’absorption progressive des justices seigneuriales à l’appareil d’État. La mise en place d’un nouvel arsenal législatif, qui se traduit par un certain nombre d’ordonnances prohibitives contre certains vols spécifiques (le banditisme, le vol de chevaux, d’outils agricoles, de ruches et de cire), vise à défendre les intérêts du duc et de la « chose publique ». Ces ordonnances orientent ainsi le travail des officiers de justice locaux vers les cibles prédéfinies par le pouvoir ducal. Par conséquent, le phénomène de la carasse et de la traque des bandits, à l’échelle des justices inférieures, ne peut pas être traité séparément des réformes orchestrées par le duc, qui ordonne une répression plus ferme contre toutes les formes d’atteintes à son autorité, dont le vol sur les espaces placés sous sa sauvegarde fait partie.

Il ne faudrait cependant pas croire, non plus, que faire l’histoire du vol se résume à faire l’histoire de la répression politique du banditisme ou des vols qualifiés. En effet, la grande majorité des procès produits à l’échelle locale rendent compte d’une répression ordinaire du vol. Les archives de la pratique dépeignent rarement des bandits désociabilisés ou des errants déracinés, dont le vol serait devenu l’ultime instrument de survie. Au contraire, elles brossent un portrait beaucoup plus complexe de la figure du voleur ou de la voleuse, qui entretient quasiment toujours des liens extrêmement complexes et étroits avec la société. Il faut d’ailleurs préciser que la frontière qui sépare le monde du village de celui de l’errance est extrêmement poreuse.

Pour réussir à cerner le profil socio-criminel des prévenus pour vol et la nature de leurs interactions avec les justiciables, en amont du travail des officiers de justice ou pendant l’instruction du procès, il a paru nécessaire de privilégier l’approche qualitative14. Cette méthodologie de travail se justifie d’autant plus que le corpus réuni pour ce présent travail doctoral, fort de ses 404 procès pour vols, ne représente en aucun cas l’intégralité de la répression du vol dans la Lorraine ducale de la première modernité. La noblesse, notamment, jugée par ses propres tribunaux dont les sources ont été perdues, n’apparaît pas dans l’analyse. Si les archives de la pratique constituent le corpus principal, elles ont néanmoins été mises en écho avec d’autres sources, juridiques ou législatives, comme les ordonnances ducales, les coutumes mises à l’écrit à la demande du duc, des formulaires juridiques comme ceux de l’échevin de Nancy et auteur Claude Bourgeois15, ou encore des traités juridiques et codes criminels européens.

Le premier résultat de ma thèse a été de constater que la répression du vol à l’échelle locale est, en fait, le symptôme de l’instrumentalisation politique du vol par le duc pour imposer sa souveraineté sur les justices locales et sur les populations du duché. De fait, la répression du vol, ou plutôt des vols qui portent atteinte à l’autorité du duc et aux intérêts de la « chose publique », est devenue un enjeu politique. Par conséquent, la nouvelle législation ducale en matière de répression du vol a contribué à véhiculer une nouvelle vision normative de la société en marquant une distinction forte entre des crimes qui deviennent impardonnables, dont leurs auteurs devront être « purgés » de la société par des peines exemplaires et féroces, et une délinquance ordinaire, qui continue d’être régulée à l’échelle locale.

L’analyse des procès criminels pour vols instruits à l’échelle des justices inférieures du duché a, de fait, permis de démontrer l’importance du rôle occupé par la communauté d’habitants dans la régulation quotidienne du vol. Si la justice ducale s’intéresse en priorité aux vols les plus graves, le fait est qu’une infinité de petits vols, de « larcins », sont commis quotidiennement à l’échelle du village. Ces derniers constituent une préoccupation centrale pour la communauté d’habitants qui, en tant qu’entité juridique, a un devoir de régulation et de maintien d’une concorde sociale. En ce sens, les jugeants locaux privilégient toujours un arbitrage de la peine en faveur de la correction du prévenu ou de la prévenue, si le procès n’a pas démontré son irréductibilité. Ce faisant, la communauté peut maintenir un certain contrôle sur les membres déviants, de façon à les empêcher de développer une accoutumance au crime, qui se ferait hors de son giron, et dont elle serait la première victime. Il est possible, d’ailleurs, d’observer très nettement que la communauté dans son ensemble, y compris les maires, cherche à favoriser les accords privés, en amont de la justice, de façon à permettre aux victimes de récupérer leurs biens dérobés sans passer par le processus lourd de la procédure criminelle.

La répression du vol dans les Vosges lorraines des xvie et xviie siècles s’organise donc à deux échelles : il y a, d’une part, une répression politique de certaines catégories de vols qui menacent les intérêts de la « chose publique », et d’autre part, se perpétue une régulation du vol ordinaire à l’échelle locale, menée en grande partie hors de l’institution judiciaire, et qui obéit plus aux principes du droit coutumier qu’à ceux du droit savant.

La thèse dirigée par M. Antoine Follain, professeur d’histoire moderne à l’Université de Strasbourg, membre de l’équipe ARCHE, a été soutenue à Strasbourg le 27 juin 2019, devant un jury composé des membres suivants : Mme Marie Houllemare, maîtresse de conférences HDR à l’Université de Picardie Jules Verne et M. Jérôme Viret, professeur des universités à l’Université de Lorraine (rapporteurs), M. Xavier Rousseaux, professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain, Mme Diane Roussel, maîtresse de conférences à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, et Mme Valérie Toureille, professeure des universités à l’Université de Paris-Seine (présidente).