« Malgré la présence déjà ancienne de nombreux étrangers sur son territoire, la France ne se perçoit pas comme une société multilingue. L’existence de populations non francophones y est considérée comme un phénomène transitoire, lié à l’arrivée récente des individus concernés, mais destiné à disparaître car leurs enfants naîtront et vivront en France. »

(Prunet, 1992 : 54)

Introduction

L’ouverture, le 2 novembre 2009, d’un « grand débat sur l’identité nationale » par Éric Besson, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, est symptomatique des angoisses récurrentes exprimées par les pouvoirs publics français sur les capacités du pays à « intégrer » ou « assimiler » les populations issues de l’immigration présentes sur son sol et sur les menaces potentielles que celles-ci feraient peser sur l’unité nationale. Preuve que ces préoccupations ne sont pas nouvelles, un demi-siècle plus tôt, au début des années 1950, l’Institut National d’Études Démographiques (INED), avec le soutien de l’UNESCO, lançait une enquête sur « l’adaptation des Italiens et des Polonais » qui peut se lire comme un état des lieux du degré d’assimilation d’une population étrangère dont la plus grande partie s’était installée en France pendant l’entre-deux-guerres. Publiée en 1953 sous le titre Français et immigrés. L’attitude française. L’adaptation des Italiens et des Polonais, l’étude est confiée aux sociologues Alain Girard et Jean Stoetzel. Ceux-ci ne cachent pas l’idéologie assimilatrice qui les anime et les conduit à se focaliser sur les « différences de langue, de religion et de nationalité, de fait ou de sentiment » (Girard & Stoetzel, 1953 : 2), considérées comme autant d’obstacles à la fusion des populations migrantes dans le creuset français que les chercheurs appellent de leurs vœux. Il en va, expliquent-ils, de la paix sociale du pays d’accueil pour lequel « la présence de l’immigrant fait planer une menace plus ou moins précise » se matérialisant par « la formation de grumeaux compacts, de minorités, causes de troubles intérieurs » (Girard & Stoetzel, 1953 : 2). « Parler d’assimilation », soulignent-ils encore, « c’est postuler, semble-t-il, une transformation radicale du sujet assimilé, condamné en quelque sorte à changer ou à périr2 » (Girard & Stoetzel, 1953 : 6). Alain Girard et Jean Stoetzel émettent toutefois des réserves quant à la faisabilité de cette acculturation brutale à laquelle les populations étrangères sont, à leurs yeux, sommées de se soumettre :

Il est peu vraisemblable qu’il ne subsiste en eux aucun souvenir de leur vie première, et qu’ayant d’abord été façonnés par une certaine culture, ils puissent se plier à de nouveaux modes d’existence, sans graves difficultés intérieures, et sans conserver de secrètes préférences (Girard & Stoetzel, 1953 : 6).

Afin de juger du degré d’assimilation des populations étrangères étudiées, les chercheurs prennent en considération un certain nombre de critères tels que les habitudes culinaires, vestimentaires ou linguistiques, le désir d’accéder à la propriété, l’attitude vis-à-vis de la naturalisation, le taux de mariages mixtes ou encore l’accès à la mobilité sociale à travers la scolarisation. L’ensemble de ces informations forme un corpus précieux pour deux raisons principales. D’abord, rares sont les recherches françaises qui, antérieurement aux années 1960‑1970, ont été entreprises sur les problématiques de l’immigration. Ensuite, le volet linguistique de l’étude, sur lequel nous allons nous pencher ici, peut être considéré comme l’une des premières enquêtes sociolinguistiques, sinon la première enquête sociolinguistique institutionnelle sur les pratiques langagières des familles issues de l’immigration. En cela, elle précède de près de 50 ans l’enquête « Famille » de l’INSEE associée au recensement de mars 1999, dont une partie prenait également en considération les pratiques langagières des populations migrantes3. Le panel représentatif n’est, dans les deux cas, bien sûr pas le même, pas plus que les précautions méthodologiques, comme nous allons le voir ci-dessous. Cette enquête réalisée au début des années 1950 nous fournit malgré tout des éléments de comparaison intéressants qui nous permettront de dresser des parallèles avec la situation actuelle.

Avant d’analyser les données que nous livrent les sociologues, il nous semble important de jeter un regard critique sur la façon dont cette enquête a été conduite. Nous en soulignerons certaines faiblesses méthodologiques ainsi que certains présupposés idéologiques qui, comme nous tenterons de le montrer, n’ont pas été sans peser sur les résultats obtenus.

1. Les problèmes d’ordre méthodologique soulevés par l’enquête

Comme son titre l’indique, cette étude est composée de deux parties distinctes : la première révèle les résultats d’un sondage sur l’opinion des Français à l’égard des immigrants, la seconde, qui seule nous intéresse ici, porte sur une enquête réalisée entre mars 1951 et mars 1952 auprès de 526 familles italiennes et polonaises réparties géographiquement et professionnellement (tableau 1).

Tableau 1 : Présentation des familles étrangères retenues dans le cadre de l’étude de l’INED de 1953

| Nationalité | Localisation | Professions | Nombre de familles |

| ITALIENS | Région parisienne | Ouvriers dans le bâtiment | 99 |

| Profession commerciale | 91 | ||

| Lot-et-Garonne | Cultivateurs | 113 | |

| POLONAIS | Aisne | Cultivateurs | 129 |

| Nord Pas-de-Calais | Mineurs | 94 |

Chacun des enquêteurs ayant participé à l’étude s’est vu remettre un guide d’enquête composé d’une batterie de questions classées dans une dizaine de thèmes différents : « Origines du chef de famille », « Profession actuelle », « Les enfants », « Liens avec le pays d’origine », etc. Ces questions avaient pour objectif de les aider à observer sous forme « de conversations librement consenties » (Girard & Stoetzel, 1953 : 154) :

[…] l’histoire détaillée de chacune des familles étudiées dans les cinq groupes, avec le souci de dégager d’une biologie extérieure, les traits fondamentaux d’une biographie psychologique de familles ayant vécu personnellement le phénomène de l’émigration […].

Les enquêteurs étaient en outre conviés à fournir leurs impressions personnelles sur un certain nombre de points, dont le niveau de connaissance en français des chefs de famille et leur degré d’assimilation. Chacune des enquêtes, apprend-on, a nécessité une moyenne de deux visites par famille, la durée totale des entretiens se situant en moyenne entre trois heures et demie et quatre heures. Tâchons à présent de voir comment s’est effectué le choix des enquêteurs et celui des familles interrogées.

Concernant le premier point, il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, la région parisienne où l’INED a fait appel « à ceux de ses correspondants habituels paraissant les mieux qualifiés pour ce travail » (Girard & Stoetzel, 1953 : 155), sans toutefois qu’il soit précisé la nature exacte des fonctions exercées habituellement par ces enquêteurs, et, d’autre part, la province, où l’INED, ne disposant pas d’un réseau de correspondants suffisant, s’est adressé à des personnes d’autorité — « inspecteur d’académie, directeur de la population, directeur des services agricoles, secrétaire général de l’évêché » (Girard & Stoetzel, 1953 : 156) — pour que celles-ci lui fournissent des enquêteurs. C’est finalement dans le secteur éducatif que ces derniers ont, dans leur grande majorité, été recrutés : « L’appui de beaucoup le plus efficace vint […] de l’inspection académique, et ce furent presque exclusivement des maîtres de l’enseignement du premier degré, directeurs d’école et instituteurs, qui réalisèrent l’enquête » (Girard & Stoetzel, 1953 : 156).

Ainsi, dans le Lot-et-Garonne 22 des 28 enquêteurs étaient instituteurs, dans l’Aisne, ils étaient 25 sur 28 tandis que dans le Nord et le Pas-de-Calais, l’intégralité des enquêteurs, soit 10 pour le premier département, 14 pour le second, appartenaient à cette même profession. Les enquêteurs ayant carte blanche pour choisir eux-mêmes leurs informateurs, nombreux furent apparemment les instituteurs qui optèrent pour les familles des enfants scolarisés au sein de leur école, voire de leur classe. Ainsi que le soulignent les auteurs du rapport, « les instituteurs de province s’adressent à des personnes qu’ils connaissent, et auprès desquelles ils jouissent d’un certain prestige » (Girard & Stoetzel, 1953 : 158). Ce lien de proximité qu’il entretenait avec ses informateurs était pour l’enquêteur certainement très appréciable en ce sens qu’il lui permettait de voir s’ouvrir toutes grandes des portes qui, face à des inconnus, seraient peut-être restées closes. Cet enquêteur souligne ainsi à propos des cultivateurs polonais de l’Aisne qu’il a interrogés :

Je suis ici directeur d’école et m’occupe de toutes les sociétés du village. D’autre part, j’ai eu tous les enfants à l’école ; je puis vous assurer que l’accueil est très bon. Mais si ces mêmes questions avaient été posées par quelqu’un d’inconnu, on aurait répondu : « Moi pas parler français » (Girard & Stoetzel, 1953 : 170).

Cette plus grande facilité d’insertion au sein des foyers étrangers a néanmoins son revers de la médaille. Comme le souligne Jean-Claude Kaufmann, l’un des facteurs essentiels contribuant à garantir la validité des résultats obtenus au terme d’une enquête sociologique est l’absence de liens entre l’enquêteur et l’informateur : « […] l’enquêteur idéal est […] un étranger, un anonyme à qui on peut tout dire puisqu’on ne le reverra plus, qu’il n’existe pas en tant que personne jouant un rôle dans son réseau de relations » (Kaufmann, 1996 : 53).

Or, dans notre cas, cette précaution méthodologique de base n’est pas respectée puisque non seulement l’enquêteur et les informateurs sont familiers, mais en plus, facteur aggravant, il existe entre le premier et les seconds un rapport d’autorité susceptible de fausser l’entretien. Ces quelques commentaires d’enquêteurs faisant allusion à l’accueil reçu au sein de familles polonaises de l’Aisne parlent pour eux-mêmes :

Excellent accueil. Excellente bonne volonté pour répondre à l’enquête. Trop bonne peut-être. On sent chez eux la crainte de déplaire aux Français […] (Girard & Stoetzel, 1953 : 173).

Désir évident de faire bonne impression, de se montrer « Français ». Évite toutes réponses mauvaises aux sujets tabous : bonnes mœurs, politique, police (Girard & Stoetzel, 1953 : 176).

M’a réservé un bon accueil. J’ai eu l’impression qu’il cherchait à ne pas me déplaire dans ses réponses (Girard & Stoetzel, 1953 : 170).

Comment effectivement penser que ces parents étrangers, de condition modeste, intimidés face à la présence inattendue et quelque peu saugrenue au sein de leur foyer de celui qui, instituteur ou directeur d’école, préside à la destinée scolaire de leurs enfants, puissent ne pas arranger leurs réponses dans le sens attendu, ou perçu comme tel, par le pédagogue-enquêteur. Une enquêtrice note dans son compte rendu :

Il [l’interviewé] a demandé : « Qui vous a donné les noms des familles à visiter. — Personne, je les ai choisies moi-même, et la vôtre en particulier, parce que je connaissais bien les enfants, parce que j’ai remarqué depuis longtemps combien vous étiez poli ; vous m’étiez sympathique — Dans ce cas, Mademoiselle, je vous remercie, c’est pour nous un grand honneur d’être choisis, je vous suis reconnaissant » (Girard & Stoetzel, 1953 : 171‑172).

Après une telle entrée en matière, quelle famille étrangère aurait à cœur de décevoir l’hôte distingué ? Aux questions portant sur les pratiques langagières familiales, on aura peut-être tendance à surévaluer l’usage réel qui est fait du français tant par les parents que par les enfants et, inversement, à sous-évaluer les échanges effectués dans la langue maternelle. Alain Girard et Jean Stoetzel n’étaient d’ailleurs pas sans ignorer ces risques. Dans le rapport final, ils émettent des réserves sur le degré de franchise avec lequel les interviewés ont répondu aux questions, relevant notamment leur « tendance à déguiser certains sentiments, ou à flatter l’enquêteur » (Girard & Stoetzel, 1953 : 168). Ils font également allusion à « la part de subjectivité des enquêteurs » (Girard & Stoetzel, 1953 : 168), mais affirment y avoir paré en limitant à quatre le nombre de familles auprès desquelles ils pouvaient mener l’enquête.

A propos du choix des familles précisément, celui-ci semble souvent avoir été effectué sur le mode sélectif, ainsi que le reconnaissent d’ailleurs volontiers les auteurs du rapport final :

« […] seules ont été étudiées des familles d’immigrants suffisamment stabilisées en France pour ne pas être reparties dans leur pays […] Il [est] à peu près indifférent que les familles soient “choisies” et non “tirées au hasard”. L’important n’est pas que l’échantillon soit représentatif au sens rigoureux du terme, mais que les cas observés soient en eux-mêmes assez typiques, et en même temps assez répandus, pour donner une idée précise de situations à la fois diverses et normales. La latitude laissée aux enquêteurs pour le choix des familles implique-t-elle une observation systématique des familles les mieux adaptées, laissant de côté les cas fréquents peut-être d’inadaptation ? Sans doute, dans une certaine mesure, et l’on se trouve en présence d’un défaut inhérent à toute monographie » (Girard & Stoetzel, 1953 : 168).

L’absence de rigueur scientifique qui ressort encore une fois des choix méthodologiques opérés par l’INED n’est pas anodine. Si en effet on entend par les « familles les plus adaptées », celles qui parlent le mieux français et ont le moins recours à leur langue d’origine, on imagine immédiatement les conséquences d’un tel choix sélectif sur la validité de l’enquête.

2. Les résultats de l’enquête sur les pratiques langagières

La partie de l’enquête portant sur les pratiques linguistiques peut être divisée en deux rubriques principales. La première porte sur le niveau de connaissance en français du chef de famille, la seconde est consacrée aux pratiques linguistiques familiales à proprement parler. A des fins de lisibilité, nous avons retranscrit, sous formes de graphiques, l’ensemble des données qui, dans l’ouvrage, apparaissent sous forme de tableaux.

2.1. Le niveau de connaissance en français du chef de famille

Afin d’évaluer le niveau de connaissance en français du chef de famille, les enquêteurs étaient tenus de répondre aux questions suivantes :

Sa connaissance de la langue française. Parle-t-il très bien, correctement ou non, a-t-il un accent ou non ? Où a-t-il surtout appris le français (dans son travail ou ailleurs) ? Combien de temps lui a-t-il fallu pour le comprendre et le parler ? (Girard & Stoetzel, 1953 : 184).

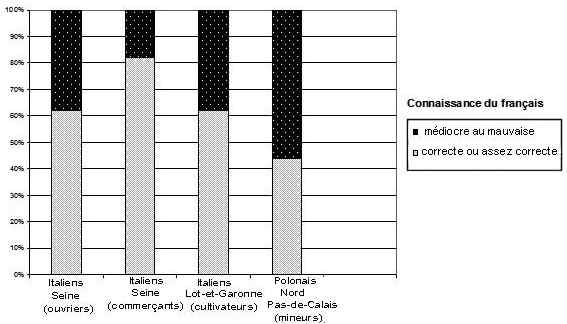

Il s’agissait donc exclusivement, comme l’indique la nature des questions, d’une évaluation portant sur les compétences de production orales des migrants. Les résultats qui apparaissent dans le graphique 1 indiquent, sur le plan de la maîtrise de la langue du pays d’accueil, une différence importante entre les chefs de famille italiens et polonais, les premiers, selon l’estimation des enquêteurs, parlant français de façon correcte ou assez correcte dans une proportion de plus de 68 %, contre seulement 44 % pour les seconds4.

Graphique 1 : Niveau de connaissance en français du chef de famille (adapté de Girard & Stoetzelk, 1953 : 76)

Selon les sociologues, cet écart s’expliquerait notamment par le degré de parenté entre la langue d’origine et la langue cible. Parce que locuteurs d’une langue latine, les Italiens parviendraient à maîtriser le français en l’espace d’une seule année tandis que les Polonais, locuteurs d’une langue slave ou germanique (l’allemand), auraient besoin en moyenne de trois à quatre ans avant d’être capables de converser avec des Français. Les chercheurs avancent toutefois une seconde hypothèse plus convaincante, nous semble-t-il, qui prend en compte le degré d’ouverture des immigrants à la société d’accueil, degré d’ouverture qui dépend en grande partie de la densité des regroupements communautaires. En effet, comme le soulignent les sociologues, pour les travailleurs étrangers n’ayant pas été scolarisés dans le pays d’accueil en raison de l’aspect tardif de leur immigration, le français s’apprend principalement sur le lieu de travail. Or, comme on le sait, les mineurs polonais du Nord vivaient en cercle fermé, y compris dans le domaine professionnel, et n’avaient de ce fait que peu d’occasions d’échanger avec des Français. L’enquête nous apprend que ceux d’entre eux qui exerçaient en compagnie de collègues « du cru », apprenaient à leur contact un français régional mêlé de termes empruntés aux variétés dialectales du Nord. Plus surprenant, il leur fallait parfois, pour se faire comprendre de collègues étrangers appartenant à d’autres nationalités, s’initier à leur langue en sus du français : « […] actuellement il apprend un peu d’italien, car beaucoup de ses subordonnés sont Italiens et il veut pouvoir leur expliquer leur travail dans leur langue, comme il l’a sans doute fait pour les Français » (Girard & Stoetzel, 1953 : 487).

De ce point de vue, les Italiens installés dans l’agglomération parisienne étaient avantagés par rapport aux Polonais du Nord. C’était notamment vrai pour les commerçants transalpins qui, de par leur activité professionnelle, avaient l’occasion d’être régulièrement en contact avec la clientèle française, ce qui explique que dans l’enquête ils soient 82 % à maîtriser correctement ou assez correctement la langue du pays d’accueil. Les citadins italiens possédaient un autre avantage sur les Polonais du Nord en ce sens qu’ils avaient également la possibilité de suivre des cours du soir pour adultes, cours qui se faisaient rares en dehors de Paris et de quelques grandes villes de province.

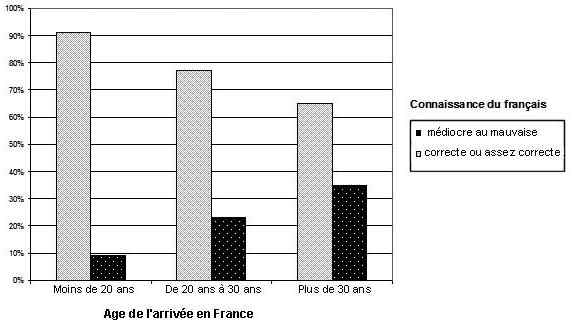

Les sociologues, par ailleurs, pointent du doigt l’existence d’une corrélation, qui semble bien sûr évidente, entre, d’une part, l’âge d’arrivée en France et la durée de séjour du chef de famille dans ce même pays et, d’autre part, le niveau de connaissance en français de celui-ci. Comme on peut le voir dans le graphique 2 se rapportant aux Italiens de l’agglomération parisienne, 91 % des chefs de famille ayant foulé le sol français avant 20 ans auraient ainsi une maîtrise correcte ou assez correcte de la langue cible, contre 77 % de ceux arrivés entre 20 et 30 ans, et 65 % de ceux ayant opté pour l’exil passé l’âge de 30 ans. Une partie de ces Italiens arrivés en France avant 20 ans a profité de la scolarité française, ce qui peut expliquer que le degré de connaissance du français de cette catégorie soit particulièrement élevé.

Graphique 2 : Corrélation entre l’âge d’arrivée en France du chef de famille et son niveau de connaissance du français. Situation des Italiens de l’agglomération parisienne (adapté de Girard & Stoetzel, 1953 : 279)

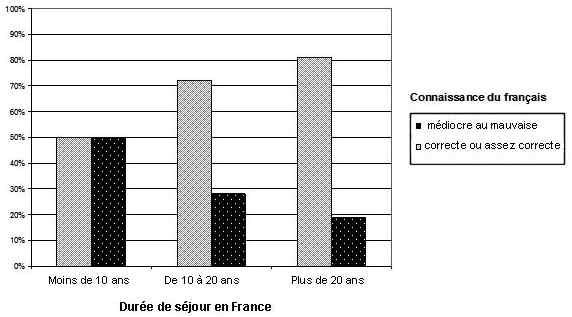

En toute logique, le degré de connaissance du français apparaît proportionnel à la durée de séjour en France. C’est ce qu’indique le graphique 3, toujours à propos de l’immigration italienne dans l’agglomération parisienne. De 50 %, pour un séjour inférieur à 10 ans, la part des chefs de famille transalpins possédant un niveau de français jugé correct ou assez correct passe à 72 % pour ceux ayant vécu entre 10 et 20 ans en France, et atteint 81 % pour ceux y ayant séjourné plus de 20 ans.

Graphique 3 : Corrélation entre la durée de séjour en France du chef de famille et son niveau de connaissance du français. Situation des Italiens de l’agglomération parisienne (adapté de Girard & Stoetzel, 1953)

Pour les enquêteurs qui, au terme de leur travail d’investigation, étaient tenus de fournir un jugement sur le degré d’assimilation des chefs de familles interrogés, le critère linguistique a eu une influence déterminante sur la nature de leur verdict ainsi que l’attestent Alain Girard et Jean Stoetzel :

[…] la connaissance de la langue française a pesé très fortement dans le jugement porté par les enquêteurs sur l’« assimilation » des mineurs interrogés. (Girard & Stoetzel, 1953 : 515)

[…] par « assimilation », les enquêteurs entendaient essentiellement la connaissance assez correcte du français (Girard & Stoetzel, 1953 : 530).

Et les sociologues d’illustrer leurs propos par ces commentaires issus des comptes rendus remis par les enquêteurs :

Pas complétement assimilé encore. Je pense que la question du langage joue un très grand rôle dans l’assimilation, et que celle-ci se ferait beaucoup plus facilement et complétement, si le français était parfaitement compris et parlé. (Girard & Stoetzel, 1953 : 436) [Polonais, Aisne]

Assimilation : a un léger accent italien et parle le français de telle façon qu’on ne peut pas l’assimiler complétement à un Français. Les enfants qui sont nés en France et ont fréquenté l’école française ressembleront davantage à des Français que lui. (Parlent correctement et n’ont aucun accent.) (Girard & Stoetzel, 1953 : 353) [Italiens, Lot-et-Garonne]

Assez bonne assimilation (a quand même un accent italien). (Girard & Stoetzel, 1953 : 367) [Italiens, Lot-et-Garonne]

Parle assez mal le français, a gardé un accent italien […] Peut-on l’assimiler à un vrai Français ? Non. A quelque chose d’italien dans son allure, sa prononciation. (Girard & Stoetzel, 1953 : 368) [Italiens, Lot-et-Garonne]

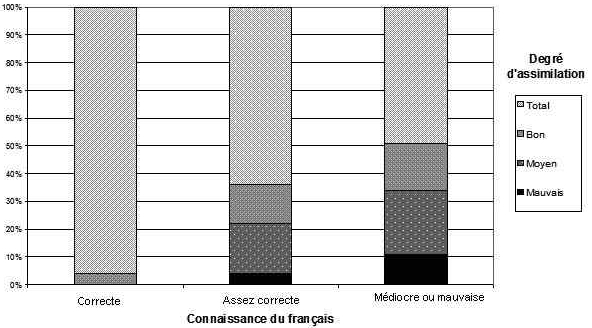

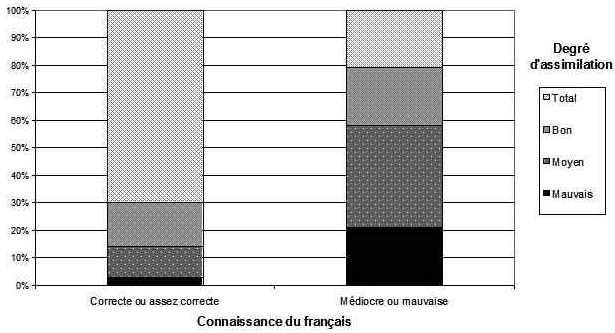

Afin de démontrer la corrélation entre le niveau de connaissance du français des chefs de famille et le degré d’assimilation de ceux-ci, les auteurs de l’enquête ont croisé ces deux critères dans des tableaux à double entrée, retranscrits sous forme de graphiques (4 et 5).

Graphique 4 : Corrélation entre le niveau de connaissance du français et le degré d’assimilation des chefs de familles polonais du Nord de la France (adapté de Girard & Stoetzel, 1953 : 515)

Graphique 5 : Corrélation entre le niveau de connaissance du français et le degré d’assimilation des chefs de familles italiens du Lot-et-Garonne (adapté de Girard & Stoetzel, 1953 : 367)

Le graphique 4 ci-dessus doit ainsi se lire de la façon suivante : parmi les chefs de famille polonais possédant un niveau de français estimé correct, 96 % sont jugés totalement assimilés, 4 % bien assimilés. Le taux des « totalement assimilés » diminue proportionnellement à la baisse du niveau de français des chefs de famille : il est de 64 % pour ceux estimés avoir un niveau de langue assez correct, et de 49 % pour ceux censés avoir une maîtrise médiocre ou mauvaise du français. Inversement, la proportion des « moyennement assimilés » et « mal assimilés » est d’autant plus forte que la connaissance du français est plus faible. Entre les migrants polonais possédant une maîtrise jugée assez correcte de la langue d’accueil et ceux estimés parler celle-ci de façon médiocre ou mauvaise, le taux des « moyennement assimilés » passe de 18 à 23 % tandis que celui des « mal assimilés » progresse de 4 à 11 %.

Sur le plan méthodologique, cette analyse est pour le moins problématique car fortement tributaire de la subjectivité des enquêteurs tant sur le plan de l’estimation du niveau de langue des intéressés que sur celui de leur degré d’assimilation. Concernant le premier critère, les enquêteurs n’ont semble-t-il recouru à aucune grille précise leur permettant d’évaluer les compétences orales des enquêtés. Par ailleurs, si un niveau de langue peut se mesurer avec des outils appropriés, qu’en est-il du degré d’assimilation d’un individu ? Qu’est-ce qu’être assimilé ? Quels sont les critères précis permettant de différencier les 4 degrés d’assimilation — total, bon, moyen, mauvais — retenus par les sociologues de l’INED ? Il n’en n’existe visiblement pas, chaque enquêteur s’en remettant à ses impressions personnelles. Qu’on en juge par le degré de subjectivité de ces trois questions se rapportant aux chefs de familles qui viennent clore le guide d’enquête : « Son moral est-il bon ? Est-il heureux ? Est-il assimilé ? » (Girard & Stoetzel, 1953 : 184). Ajoutons par ailleurs que la force du lien unissant le niveau de maîtrise de la langue française au degré d’assimilation sur laquelle repose la démonstration des enquêteurs, est quelque peu démentie par les données présentées au sujet des familles polonaises du Nord. Comme on peut le voir sur le graphique 4, parmi les chefs de familles possédant une connaissance du français jugée médiocre ou mauvaise, près de la moitié sont considérés comme totalement assimilés, ce qui laisse à penser que d’autres critères tout aussi importants que la langue interviennent de façon déterminante dans le degré d’assimilation des individus, si tant est bien sûr que ce concept ait un sens.

Ce type d’exploitation des données est sans doute révélateur de l’idéologie dont étaient porteurs les pédagogues-enquêteurs. Convaincus que francisation et assimilation sont indissociables, ceux-ci se contentent finalement d’interpréter les résultats en fonction des prémisses de leur raisonnement.

2.2. Les pratiques langagières des familles migrantes

- usage exclusif de la langue maternelle ;

- usage exclusif du français ;

- usage conjoint des deux langues.

Deux situations de communication sont envisagées. Il s’agit de la « langue parlée en famille » et de la « langue parlée par les enfants ». Le choix de ces catégories est problématique. Celles-ci ne permettent en effet pas de déterminer avec exactitude qui parle à qui, ce que seul un découpage plus fin recourant à des dyades précises — telles que : père-mère, parents-enfants, enfants-parents, enfants-enfants, etc. — aurait rendu possible. La distinction opérée par les sociologues entre ces deux situations de communication ne va pas de soi dans la mesure où celles-ci s’entrecoupent. Seule la dyade père-mère, sur laquelle nous ne disposons hélas d’aucune donnée, appartient exclusivement à la catégorie « langue parlée en famille » tandis que toutes les autres — parents-enfants, enfants-parents, enfants-enfants — appartiennent indifféremment à l’une ou à l’autre. L’analyse des données n’en est que plus difficile. Nous tenterons toutefois, en respectant les deux situations retenues par les sociologues, de faire ressortir les principaux traits des pratiques langagières caractérisant les familles migrantes.

2.2.1. Les langues parlées par les enfants

Pour tenter de cerner les pratiques langagières des enfants, les enquêteurs étaient conviés à répondre aux questions suivantes : « Les enfants. Quelle langue parlent-ils, français, langue du pays d’origine, bilingues ? » (Girard & Stoetzel, 1953 : 181).

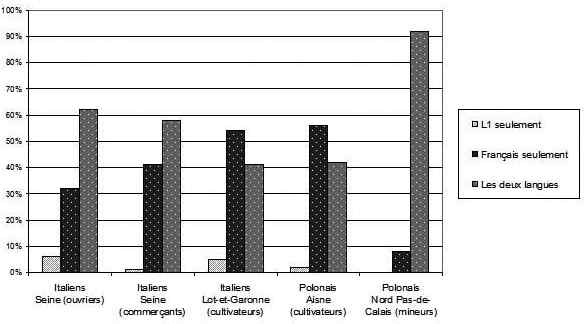

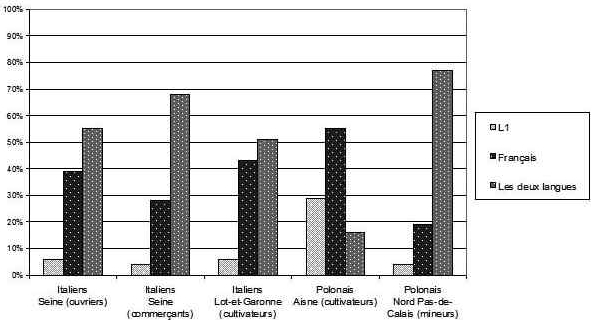

À la lecture des résultats qui apparaissent dans le graphique 6 on est immédiatement frappé par le très faible taux d’enfants de migrants — moins de 3 % en moyenne pour l’ensemble des 5 groupes étudiés — ne recourant qu’à la langue d’origine.

Graphique 6 : Langue(s) parlée(s) par les enfants (adapté de Girard & Stoetzel, 1953)

La proportion d’enfants concernés par ce type de communication monolingue se situe dans une fourchette comprise entre 0 % (!) pour les petits Polonais du Nord et 6 % pour les fils et filles d’ouvriers italiens de la Seine. Ce 0 % nous semble d’autant plus surprenant qu’il concerne une population traditionnellement attachée à la conservation de son patrimoine culturel et bénéficiant de surcroît de facilités concernant l’enseignement de la langue d’origine aux enfants (Gogolewski, 1994). Il n’est pas impossible qu’un tel résultat soit imputable aux faiblesses méthodologiques de l’enquête soulignées plus haut. L’autre trait marquant des comportements langagiers des enfants est l’importance des pratiques bilingues qui, si l’on considère la moyenne des 5 groupes, l’emportent nettement sur les pratiques monolingues. L’analyse des attitudes langagières des enfants aboutit ainsi au classement suivant : parler bilingue (59 %), français seul (38 %), L1 seule (3 %). Attestées dans l’ensemble des groupes, les pratiques bilingues sont particulièrement courantes chez les Polonais du Nord de la France, 92 % des échanges impliquant les fils et filles de mineurs se faisant sur ce mode, ce qui semble indiquer que les conditions privilégiées dont ils bénéficient pour apprendre leur langue d’origine dans le cadre scolaire ne se répercutent que dans ce type de communication tandis qu’il n’a aucune influence sur leur pratique de L1 sous sa forme exclusive. Les enquêteurs notent au sujet de ces familles la pratique « d’un langage où alternent les deux langues, où les questions sont posées dans l’une et les réponses faites dans l’autre, ou bien encore d’une sorte de langue mixte où les mots des deux langues s’entrecroisent dans les mêmes phrases. » (Girard & Stoetzel, 1953 : 487) On trouve dans cette description du parler bilingue les deux formes sous lesquelles se manifestent le phénomène que les sociolinguistes nomment à la suite de Gumperz le code-switching ou alternance codique, à savoir, selon la distinction opérée par Ndiassé Thiam :

- l’alternance « intraphrastique » qui se manifeste par la coexistence au sein d’une même phrase de structures syntaxiques relevant de deux langues ;

- l’alternance « interphrastique » qui se caractérise par « une alternance de langues au niveau d’unités plus longues, de phrases ou de fragments de discours, dans les productions d’un même locuteur ou dans les prises de parole entre interlocuteurs » (Thiam, 1997 : 32-33).

On retrouve un exemple de telles pratiques dans le témoignage suivant extrait du compte rendu d’un des enquêteurs détaché auprès des mineurs polonais du Nord :

Avec les parents, les enfants parlent le polonais ; entre eux, ils sont bilingues, question en polonais, réponse en français, ou réciproquement. Cela n’amène aucun reproche de la part des parents. Une phrase est commencée en polonais et coupée de mots français (Girard & Stoetzel, 1953 : 488).

Ce type de pratique n’est pas seulement courant dans les dyades enfants-enfants. Elle l’est également dans les dyades enfants-parents comme nous le verrons lorsque nous nous pencherons sur la situation des langues parlées en famille.

Poursuivons à présent par quelques remarques sur l’emploi exclusif du français. Il s’agit là d’une pratique langagière majoritaire dans deux groupes : les Polonais de l’Aisne (56 %) et les Italiens du Lot-et-Garonne (54 %). Chez les enfants de migrants appartenant aux autres groupes, la communication monolingue en français, bien que moins répandue que les pratiques bilingues, est néanmoins de loin supérieure à la communication monolingue en L1. Les petits Polonais du Nord font encore exception par un usage très faible du français comme langue exclusive d’échange (8 %) au profit des seules pratiques bilingues qui, sur le graphique 4, apparaissent comme hypertrophiées.

L’analyse de l’ensemble des données sociolinguistiques se rapportant aux pratiques langagières des enfants de migrants nous permet donc de conclure à :

- la prégnance des pratiques bilingues ;

- l’érosion de la langue d’origine qui, en tant que véhicule exclusif des échanges langagiers, n’apparaît quasiment pas dans le répertoire des enfants ;

- l’importance relative du français dans les modes de communication monolingue.

Ces trois caractéristiques témoignent, nous semble-t-il, de la lente mais irréversible acculturation des enfants de la 2e génération dont les attitudes langagières sont fortement influencées par la scolarisation dans les écoles françaises.

2.2.2. Les langues parlées en famille

Afin de déterminer quelles étaient les pratiques langagières des familles migrantes, les enquêteurs étaient invités à répondre aux questions suivantes : « Quelle langue parle-t-on à la maison ? Y a-t-il eu des changements à ce point de vue du fait des enfants ? » (Girard & Stoetzel, 1953 : 181).

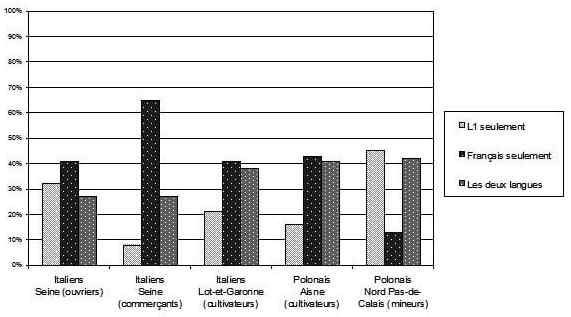

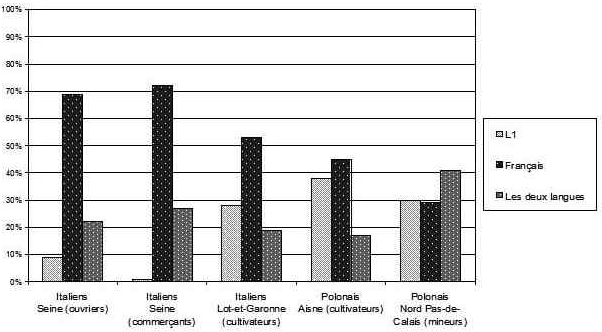

Les résultats obtenus au terme de l’enquête apparaissent dans le graphique 7 :

Graphique 7 : Langue(s) parlée(s) en famille (adapté de Girard & Stoetzel, 1953 : 78)

L’analyse de la moyenne obtenue au sein des 5 groupes par chacun des trois types de communication familiale nous fournit le classement suivant : français seul (41 %), parler bilingue (35 %), L1 seule (24 %). Une comparaison avec la répartition des attitudes langagières des enfants, telle qu’étudiée plus haut, nous permet de visualiser les principales différences qui apparaissent dans les deux types de communication (tableau 2).

Tableau 2 : Choix des langues dans les pratiques langagières des familles italiennes et polonaises. Différences entre les interactions enfants-enfants et enfants-parents.

| L1 seule | français seul | parler bilingue | |

| Enfants | 3 % | 38 % | 59 % |

| Famille | 24 % | 41 % | 35 % |

Comme on peut le voir, les pratiques monolingues en L1 sont huit fois plus importantes dans le cadre des interactions familiales que dans celui des échanges où sont impliqués les enfants. Ceci s’explique par le fort attachement que les parents manifestent à l’égard de leur langue maternelle. Bien que ne disposant pas de données sur les interactions père-mère, on peut poser comme hypothèse que celles-ci s’effectuent probablement majoritairement en L1, ce qui peut expliquer l’importance de ce type de communication monolingue dans les pratiques langagières familiales. Quant aux échanges parents-enfants, on peut concevoir deux cas de figure dans lesquels L1 est employée au moins par une des deux composantes de la dyade : les pratiques monolingues en L1 et les pratiques bilingues.

Pratiques monolingues en L1

Dans un certain nombre de familles, les parents, pour diverses raisons — maîtrise insuffisante du français, volonté de transmettre L1 à la génération suivante, etc. — incitent leurs enfants à converser avec eux en L1, quand bien même ceux-ci éprouveraient plus de facilités à échanger en français en raison de l’influence de l’école. Deux enquêteurs, le premier à propos des cultivateurs polonais de l’Aisne, le second au sujet des mineurs polonais du Nord, notent ainsi :

Les filles entre elles parlent le français. Avec les parents, c’est le polonais qui est en usage, pour une raison de commodité. (Girard & Stoetzel, 1953 : 409) [Polonais, Aisne]

Les enfants entre eux parlent français ; ce qui déplaît au papa qui ne comprend pas ce que disent les enfants. Les parents entre eux parlent polonais. Les enfants s’adressent en polonais aux parents. (Girard & Stoetzel, 1953 : 488) [Polonais, Nord]

Les familles polonaises du Nord sont celles qui, avec un total de 45 % des interactions langagières s’effectuant sur ce mode, sont les plus portées vers la communication monolingue en L1. Les familles commerçantes italiennes en revanche ne sont que 8 % à interagir de la sorte.

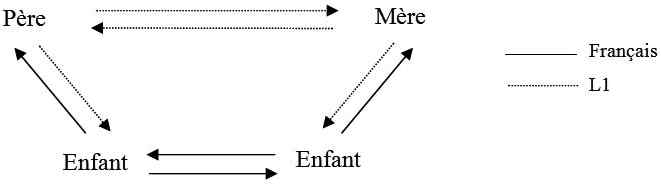

Pratiques bilingues d’alternance des langues : parents (L1) ↔ enfants (français)

Il s’agit dans ce cas d’un type de communication où la langue maternelle et le français sont parlés en alternance, chacun utilisant la langue dans laquelle il est dominant : L1 pour les parents, français pour les enfants. Voici ce que notent Girard et Stoetzel à propos des familles polonaises de l’Aisne :

Pratiquement, il s’établit dans les familles une sorte de modus vivendi selon lequel les parents parlent polonais entre eux, les enfants français entre eux ; quant aux conversations entre parents et enfants, les questions se font dans une langue, et les réponses dans l’autre (Girard & Stoetzel, 1953 : 408).

Ce type d’interaction peut-être résumé par ce schéma.

Exemple de distribution de l’usage des langues dans les interactions de familles migrantes (tiré de Deprez, 1994 : 55)

En raison du flou des catégories établies par les sociologues, il est bien entendu difficile d’évaluer l’étendue de ce mode de communication intrafamilial. Les exemples qui sont donnés dans l’ouvrage se réfèrent tous aux communautés polonaises de l’Aisne et du Nord, comme dans les exemples suivants :

[…] dans beaucoup de familles polonaises, les parents parlent polonais entre eux ; ils parlent polonais à leurs enfants, les enfants leur répondent en français et parlent français entre eux. (Girard & Stoetzel, 1953 : 409) [Aisne]

Ils parlent bien le français, même avec leurs parents, qui leur répondent en polonais. (Girard & Stoetzel, 1953 : 488) [Nord]

Pratiques monolingues en français

De toutes les pratiques langagières familiales, c’est la communication monolingue en français qui est la plus courante. Elle arrive en tête des interactions dans 4 des 5 groupes étudiés, affichant jusqu’à 65 % pour les familles commerçantes italiennes. Seuls les Polonais du Nord préfèrent à l’usage exclusif du français (13 %), celui de leur langue maternelle (45 %). Dans leur ouvrage, Girard et Stoetzel insistent particulièrement sur ce mode d’échange langagier, l’illustrant avec force exemples. Il s’agit, nous révèle l’enquête, d’un mode de communication privilégié dans les familles dont les parents constituent un couple mixte franco-étranger, la langue du pays d’accueil, dans une telle configuration, l’emportant généralement sur la langue étrangère. Pour ce qui est des ménages non mixtes, le renoncement à L1 est souvent vécu comme le prix à payer pour que les enfants réussissent à l’école, la langue maternelle étant dans cette perspective perçue comme une entrave au bon déroulement des apprentissages scolaires. Les sociologues notent à ce sujet :

L’usage du français en famille correspond au désir de ne pas gêner les enfants dans leur développement et dans leur scolarité, et de leur permettre de parler le français dans l’avenir […] (Girard & Stoetzel, 1953 : 245).

Les parents ont été gênés par leur ignorance du français. Même quand ils ont su le comprendre et le parler, ils ont gardé un accent auquel on les reconnaît. Ils ne veulent pas que leurs enfants aient à souffrir de ce même sentiment de différence par rapport au milieu ambiant (Girard & Stoetzel, 1953 : 348).

Cette stratégie langagière semble avoir été particulièrement répandue chez les Italiens comme l’indiquent ces commentaires des enquêteurs au sujet des familles transalpines ouvrières et commerçantes de la région parisienne (Girard & Stoetzel, 1953 : 245) :

A la maison, on parle français « à cause de la gosse ».

Les parents parlent constamment français entre eux depuis que les enfants vont en classe, même quand ils sont seuls.

[…] a un bébé de deux ans pour qui elle demande que les grands-parents ne parlent pas italien, pour ne pas la troubler dans l’étude du français.

Avant la naissance des enfants, nous parlions uniquement l’italien. Mais nous avons parlé français, car il faut qu’ils sachent le français pour aller à l’école.

On retrouve les mêmes remarques appliquées aux cultivateurs italiens du Lot-et-Garonne :

Le père, la mère et les plus âgés des enfants parlent l’italien entre eux. Mais on parle français avec les enfants qui fréquentent l’école. (Girard & Stoetzel, 1953 : 348)

Depuis qu’ils ont des enfants, ils parlent à la maison le français, l’émigrant avec un accent et quelques difficultés, sa femme sans accent et très couramment. (Girard & Stoetzel, 1953 : 349)

A la maison, on parle un patois italien de la région de Padoue, pas le vrai italien. Très souvent, quand on parle aux derniers enfants, on s’adresse à eux en français, surtout à la dernière, qui doit passer son certificat d’études l’année prochaine. (Girard & Stoetzel, 1953 : 349)

Ils parlent le français exclusivement et ne connaissent pas l’italien qu’on ne parle plus dans leur famille, précisément du fait de la présence des enfants qu’on tient à élever en français. (Girard & Stoetzel, 1953 : 350)

Refoulée par ses locuteurs adultes, la langue maternelle, souligne Alain Girard et Jean Stoetzel, ne ressurgit dans le cadre des interactions familiales que lorsque des émotions violentes demandent à s’exprimer : « La langue maternelle », notent plusieurs enquêteurs, « reste la langue des sentiments violents, qui réapparaît tout à coup, la langue de la colère, des passions vives » (Girard & Stoetzel, 1953 : 75).

Et les sociologues de citer les commentaires de ces deux enquêteurs :

Les enfants ne connaissent qu’à peine le polonais. Le père dit : « Je ne parle le polonais avec eux que lorsque je me mets en colère, pour leur faire peur ». (Girard & Stoetzel, 1953 : 488) [Polonais, Nord]

A la maison, on parle français sauf « pour gronder ». (Girard & Stoetzel, 1953 : 246) [Italiens, région parisienne]

L’enquête révèle donc l’influence qu’exercent les enfants sur les pratiques langagières des adultes. Scolarisée dans la langue du pays d’accueil, la deuxième génération introduit celle-ci au sein des foyers. Comme le soulignent Alain Girard et Jean Stoetzel :

La présence des enfants et leur fusion dans la communauté française exerce une influence notable sur l’adaptation des immigrants et leur implantation en France. Ce sont eux qui les poussent à parler de plus en plus français, quand ils ne leur apprennent pas la langue […] (Girard & Stoetzel, 1953 : 82).

Plusieurs enquêtés affirment effectivement avoir appris le français au contact de leurs enfants, notamment par l’intermédiaire des devoirs que ces derniers ramenaient de l’école :

La maman, qui lit couramment, a appris avec son fils aîné, le papa avec la seconde. (Girard & Stoetzel, 1953 : 408) [Polonais, Aisne]

Le père m’a rapporté que le soir, lorsque les enfants font leurs devoirs scolaires, il apprend à lire le français sur un manuel de sa fille âgée de 6 ans, sous la direction de la fille plus âgée. (Girard & Stoetzel, 1953 : 408) [Polonais, Aisne]

Le père s’intéresse aux livres scolaires de ses enfants. Les parents parlent mieux le français depuis que leurs enfants grandissent. (Girard & Stoetzel, 1953 : 408) [Polonais, Aisne]

Parle très bien le français avec un accent assez prononcé. Il a appris le français au contact de ses voisins et surtout a fait des progrès grâce aux leçons apprises par sa fille (3 ans). (Girard & Stoetzel, 1953 : 348) [Italiens, Lot-et-Garonne]

2.3. Choix linguistiques dans l’accès aux médias

L’étude des interactions langagières intra-familiales est complétée par une analyse des choix langagiers opérés par les migrants dans leur accès aux médias : presse et radio. Les enquêteurs étaient conviés à répondre aux questions suivantes : « La vie sociale et culturelle en dehors du travail. […] La radio : Qu’écoute-t-on de préférence ? […] Les journaux : Quels journaux lit-on ? Dans la langue du pays d’origine, en français ? » (Girard & Stoetzel, 1953 : 182).

Il s’agissait donc pour les enquêteurs de déterminer, en recourant à la même palette de choix que celle utilisée pour décrire les interactions langagières – L1, français, les deux langues – dans quelles langues s’effectuait l’accès à la presse et à la radio pour ces familles.

Graphique 8 : Langue(s) de diffusion des émissions de radio écoutées en famille (adapté de Girard & Stoetzel, 1953 : 76)

Graphique 9 : Langue(s) de rédaction de la presse lue en famille (adapté de Girard & Stoetzel, 1953 : 76)

On constate tout d’abord un écart significatif entre les deux médias pour ce qui est de la place du français, langue choisie de façon exclusive par 54 % des enquêtés pour lire la presse alors qu’ils ne sont que 37 % à opérer le même choix langagier quand il s’agit d’écouter la radio. Cette attitude est d’autant plus remarquable que les migrants italiens et polonais disposaient d’une large gamme de publications en L1 éditée aussi bien dans leur pays d’origine qu’en France. Nous ne disposons pas de chiffres pour la période de l’après-guerre mais on sait en revanche qu’en 1926, il existait sur le sol français 167 bulletins, revues et journaux publiés en langues étrangères dont 14 en polonais et 30 en italien (Mauco, 1932 : 513‑514). Notons toutefois que pour ce qui concerne la lecture de la presse, il existe de fortes variations entre d’une part les Transalpins dont 65 % en moyenne ne lisent que la presse de langue française, chiffre qui s’élève à 72 % pour les familles commerçantes de la région parisienne, et d’autre part les Polonais qui ne sont que 37 % en moyenne à effectuer le même choix langagier, mais seulement 29 % dans le cas des familles minières du Nord. Cette opposition entre le groupe des commerçants italiens et celui des mineurs polonais confirme d’ailleurs la tendance que nous avions déjà entrevue lorsque nous nous étions penchés sur les langues parlées en famille. Ces groupes occupent chacun les deux pôles extrêmes du continuum se rapportant au degré de fidélité à la langue d’origine. Les premiers ne sont ainsi que 1 % à lire la presse dans leur langue d’origine contre 30 % pour les seconds, dépassés dans ce cas précis, il est vrai, par leurs compatriotes installés dans l’Aisne, dont 38 % lisent la presse exclusivement en polonais. En ce qui concerne l’écoute radiophonique, la majorité des familles, toutes nationalités et groupes confondus, affirment ne pas opérer de choix langagiers exclusifs. Ils opteraient tantôt pour des émissions diffusées en L1, tantôt pour des émissions en français. Notons enfin pour clore cette partie, que des oppositions dans les choix langagiers d’accès aux médias semblent se manifester entre la génération des enfants et celle des parents. Les enquêteurs notent aux sujets de familles polonaises de l’Aisne et du Nord :

La mère voudrait bien écouter de temps en temps la radio polonaise, mais elle en est empêchée par les enfants, acquis au « musette » français et aux émissions parlées en langue française. On lisait la gazette « Polska », mais les enfants ont préféré « l’Union », journal régional français qui renseigne sur les évènements locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Les filles lisent les magazines français, comme par exemple « A tout cœur » et « Confidences », journaux que j’ai remarqués sur la table. (Girard & Stoetzel, 1953 : 400) [Polonais, Aisne]

Les parents lisent « Narodowiec », les enfants, la « Voix du Nord ». (Girard & Stoetzel, 1953 : 481) [Polonais, Nord]

Cette opposition générationnelle semble confirmer le processus d’acculturation des enfants nés en France que nous avons observé dans notre analyse des interactions langagières familiales.

3. Bilan des pratiques langagières familiales des migrants

Quatre grandes tendances ressortent des attitudes langagières adoptées par les familles italiennes et polonaises ayant participé à cette enquête :

Asymétrie des pratiques langagières entre les générations

Les parents, nés à l’étranger, du moins en ce qui concerne le chef de famille, ont pour la plupart conservé un lien étroit avec leur langue maternelle dont ils se servent pour converser entre eux, dans certains cas, pour s’adresser à leurs enfants, très souvent pour lire la presse ou écouter la radio. Les enfants lui préfèrent nettement le français qui, dans la majorité des cas, est leur langue usuelle. Ils s’en servent sans doute quasi exclusivement pour des interactions avec des membres de leur fratrie et l’utilisent la plupart du temps pour s’adresser à leurs parents, quand bien même ces derniers leur répondent dans leur langue maternelle. C’est enfin dans cette langue qu’ils préfèrent accéder aux médias.

Importante érosion des L1 à la deuxième génération

De l’analyse qui précède, il ressort que la langue d’origine a presque entièrement disparu du répertoire des enfants, du moins sous sa forme exclusive. Il est fort à parier qu’en fonction des données fournies dans l’enquête, la transmission de L1 à la troisième génération sera particulièrement faible, ce qui laisse à penser que le processus d’acculturation linguistique commencé à la deuxième génération sera, sauf cas particulier, achevé dès la génération suivante.

Forte pénétration du français dans les familles

La langue du pays d’accueil pénètre dans les foyers migrants par l’intermédiaire des enfants scolarisés à l’école française. Ceux-ci influent sur les conduites langagières de leurs parents qui à leur contact apprennent le français ou améliorent leur connaissance de cette langue et choisissent souvent de ne recourir exclusivement qu’à celle-ci pour s’adresser à eux afin, pensent-ils, de ne pas perturber leur scolarité.

Importance des pratiques bilingues

Enfin, last but not least, les pratiques bilingues constituent l’un des traits saillants de la communication familiale des migrants. Parents s’adressant aux enfants en L1, ceux-ci leur répondant en français, chacun tend à privilégier sa langue dominante. Commençant un énoncé dans un code, le poursuivant dans un autre, les jeunes locuteurs italiens et polonais privilégient à l’usage exclusif du français ou de leur langue d’origine l’alternance codique.

Il n’est pas inintéressant de relever que les quatre caractéristiques décrites ci-dessus rejoignent, à quelques nuances près, les observations effectuées dans les années 1990 par Christine Deprez dans son étude relative aux pratiques langagières de familles bilingues (Deprez, 1994) ainsi que par Fabienne Leconte dans l’enquête sociolinguistique qu’elle consacre à la deuxième génération de l’immigration africaine (Leconte, 1997).

Conclusion

On a beaucoup glosé sur l’« inassimilabilité » de certaines populations issues de l’immigration, hier Italiens, « Levantins », Juifs et Polonais, aujourd’hui Maghrébins, Africains et Turcs, les langues premières étant notamment pointées du doigt pour leur « influence anti-assimilatrice » (Mauco, 1932 : 518). Les résultats de l’enquête de l’INED de 1953, en dépit des réserves que nous avons pu formuler ici sur la méthodologie utilisée, montrent au contraire la puissance du processus d’acculturation linguistique à l’œuvre dès la deuxième génération. La scolarisation joue bien sûr un rôle essentiel dans ce processus. Mauco lui-même ne l’ignorait pas quand il écrivait avec Demangeon en 1939 : « Tout enfant italien qui a fréquenté assidûment l’école primaire pendant quatre ou cinq ans est définitivement gagné au milieu français ». (cité par Laacher, 1991 : 72) Près d’un demi-siècle plus tard, une nouvelle enquête menée sur une échelle beaucoup plus grande celle-ci (380 000 personnes), confirme les tendances mises en exergue par Girard et Stoetzel. Il s’agit du volet linguistique de l’enquête « Famille » associée au recensement de mars 1999 sous le titre « Étude de l’histoire familiale », réalisée par l’INSEE et conçue avec le concours de l’INED. Héran et alii, dans le numéro de Population et sociétés qu’ils consacrent à la partie de l’enquête relative aux pratiques linguistiques, constatent que si les langues régionales souffrent particulièrement d’un phénomène d’érosion, marqué par une rupture générationnelle dans la transmission, les langues étrangères ne sont pas épargnées par cette tendance :

Toutes reculent d’une génération à l’autre, supplantées par le français. Et lorsqu’elles sont retransmises, c’est une fois sur deux de façon occasionnelle […] à mesure que leur séjour se prolonge, les immigrés tendent à basculer vers l’usage du français en famille […] La retransmission de l’arabe comme langue habituelle a reculé de plus de moitié en l’espace d’une génération, de même que celle du berbère ou du portugais, et ce recul est comparable à celui du basque ou de l’alsacien. De ce fait, la part de la francophonie monolingue ne cesse de progresser depuis cent ans. (Héran, Filhon, Deprez, 2002 : 3)

Les uns, tenants du « fondamentalisme républicain », chantres du monolinguisme et de la « mêmeté » (Etienne, Giordan, Lafont, 1999), se féliciteront sans doute de voir que l’homogénéisation linguistique à la française n’a rien perdu de son efficacité. Les autres, attachés à la valorisation de la pluralité et à la préservation de la diversité linguistique, regretteront que les « gisements linguistiques nationaux » (Legendre, 2006 : 3) que représentent les langues de l’immigration ne soient pas davantage exploités par l’institution éducative. Jean Duverger et Jean-Pierre Maillard évoquent à ce sujet un « gaspillage linguistique scandaleux » (1996 : 171). Nonobstant les discours incantatoires sur la nécessaire diversification de l’offre linguistique que tiennent régulièrement les responsables se succédant au poste de ministre de l’Education nationale, la volonté politique dans ce domaine semble en effet faire notoirement défaut. « Le problème », souligne Christian Puren, « est que la France n’a pas de politique linguistique. On aménage dans les faits l’extinction de l’enseignement scolaire du portugais et de l’arabe, ce qui est une aberration puisqu’on laisse se perdre toute la richesse apportée par l’immigration. » (Gauthier, 2000 : 206) Il y a peu de chance que nous parvenions à « briser » « la spirale du monolinguisme », comme l’appelait de ses vœux le sénateur Jacques Legendre (Legendre, 2006 : 23), aussi longtemps que les discussions autour du concept flou et polémique d’« identité nationale » tourneront au débat idéologique, que francité rimera avec nationalisme étriqué et que nos responsables politiques se retrancheront derrière, pour reprendre les termes de l’islamologue Jacques Berque, un « unitarisme frileux, enclin à prendre pour l’universel sa spécificité à lui, et à refouler dans l’anomalique ce qui ne cadre pas avec ses modèles ». (Berque, 1985 : 50)