Projet collectif inscrit dans l’axe « Sources, savoirs, corpus », le « VOCabulaire pour l’Étude des Scripturalités en histoire » (VOCES) permet d’accéder librement (en Open Access) aux définitions et aux références bibliographiques de la terminologie utilisée dans le vaste champ de recherches sur l’histoire des pratiques de l’écrit. Depuis sa première mise en ligne en 2015 sur le site de l’EA3400 ARCHE, ce thésaurus électronique a évolué tant sur le plan technique que scientifique1. Le lancement d’une nouvelle version de VOCES au printemps 2019 offre l’occasion d’un rapide bilan d’étape dans l’avancement de cette production collaborative2. Afin d’illustrer l’intérêt qu’il peut y avoir à naviguer sur le nouveau site par l’entremise des liens hypertextuels (qui eux-mêmes reflètent le réseau sémantique entre les notions repérées), cette présentation sera suivie d’un aperçu des compétences médiévales en littéracie*3.

De nouvelles notices sur un nouveau site

Repartons de la situation en 2015 : le noyau initial du glossaire était constitué des 85 notices présentées en annexe de ma thèse soutenue en 2014. Sur suggestion d’Isabelle Laboulais, nous avons lancé ensemble en juin 2015 « l’atelier VOCES » afin non seulement de compléter ou réviser ces premières notices, mais également d’en produire de nouvelles. Jusqu’en juin 2018, ce groupe de travail s’est réuni suivant un rythme d’abord à peu près mensuel puis bimestriel. Formé au départ de chercheurs et de doctorantes de l’arche travaillant sur le Moyen Âge (Thomas Brunner, Laurence Buchholzer, Anne Rauner puis Olivier Richard) et l’époque moderne (Isabelle Laboulais et Juliette Deloye), l’atelier s’est rapidement ouvert sur les périodes contemporaine (Audrey Kichelewski) et ancienne (Sylvie Donnat, ARCHIMEDE UMR 7044), avant d’être rejoint par des médiévistes extérieurs (Émilie Mineo, du PRAME de l’Université de Namur, et Thierry Revol, linguiste rattaché au LilPa de Strasbourg).

Une vingtaine de nouvelles notices, plus longues et plus approfondies que celles de la version initiale, ont été mises en chantier au cours de cette période. Un comité scientifique international réunissant une vingtaine de spécialistes de différentes disciplines a par ailleurs été installé au début de l’année 2017 afin de valider les propositions de notices4. Néanmoins, le processus d’évaluation s’étant révélé à l’usage être assez lent, il a été décidé de proposer une première version des notices en ligne dite « en cours de traitement » en attendant une validation définitive. À ce jour, quatre notices sont estampillées « validée par le comité scientifique5 ».

La dernière version du site primordial affichait 106 notices, celle du nouveau site en comprend 132 (en novembre 2019). Au-delà de la progression quantitative, il convient de relever les améliorations techniques (et esthétiques) réalisées par Guillaume Porte dans les mois qui ont suivi son recrutement comme ingénieur d’études à l’ARCHE. Il a entièrement conçu l’architecture du nouveau site qui est désormais distinct de celui de l’équipe d’accueil et hébergé directement par Huma-Num. Le texte est généré en XML/TEI grâce à une interface de saisie commode et accessible à tous les contributeurs s’ils le souhaitent. Les outils et principes utilisés dans le cadre de cette refonte s’inspirent de la chaîne de production mise en place par le « Pôle Édition Numérique » de la MRSH de Caen6. Parallèlement, un gros travail de mise en forme bibliographique sous Zotero a été accompli par Émilie Mineo depuis Namur. L’ensemble des références utilisées est librement consultable et exportable. En outre, en partant de la bibliographie générale donnée sur le site, il est possible de retrouver la ou les entrées où chaque référence est mentionnée.

Les utilisateurs ont également accès pour chaque notice aux métadonnées précisant notamment l’auteur initial et les éventuelles révisions apportées depuis la première mise en ligne. Ces notices sont également téléchargeables au format XML/TEI depuis leur page, et l’ensemble est accessible via des flux RSS et un entrepôt OAI7. Signalons également que chaque notice est référencée sur ISIDORE, le moteur de recherche en sciences humaines et sociales, ce qui en assure la visibilité8. La question d’histoire médiévale au programme des concours de recrutement des professeurs du second degré (agrégation d’histoire et CAPES) portant pour les sessions 2020 et 2021 sur « écrits, pouvoirs et société », plusieurs dizaines de visites quotidiennes ont été enregistrées depuis le mois de septembre 2019, prouvant, s’il était besoin, l’utilité de cet outil pour la communauté scientifique et plus largement éducative.

Étude de cas : explorer la littéracie médiévale à travers les notices de voces

Dans VOCES, les notices sont classées par ordre alphabétique, comme dans un dictionnaire que l’on peut feuilleter lettre par lettre. Toutefois, grâce aux renvois et aux liens hypertextuels entre les notices, il est également possible d’aller plus loin en retrouvant le système de catégorisation d’un auteur sur une thématique donnée, voire en comparant les catégorisations proposées par différents auteurs. Tous ceux mentionnés ne sont d’ailleurs pas historiens. Les notions autour des pratiques de l’écrit ont souvent circulé entre différents champs disciplinaires (anthropologie, sciences de l’éducation, linguistique, études littéraires, etc.) avant d’être reprises par les historiens9. L’histoire reste une science cannibale…

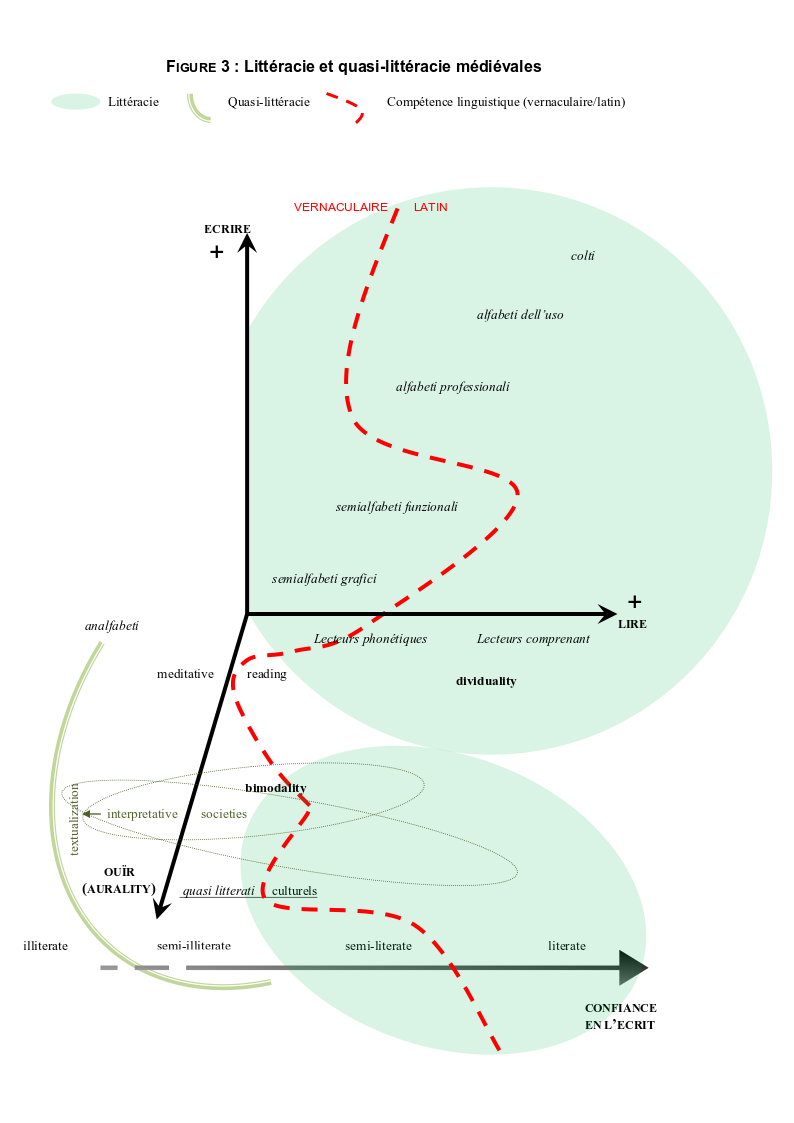

Permettant de confronter des terminologies provenant de différents horizons, VOCES revêt également à mon sens une dimension heuristique. Je vais tenter de l’illustrer en présentant les notions relatives à la littéracie* et la quasi-littéracie* médiévales. Afin de clarifier mon propos, je les ai situées les unes par rapport aux autres sur la fig. 1 (que l’on retrouvera aussi sur le site sous l’onglet « Littéracie »). Comme le lecteur pourra aisément se reporter aux références bibliographiques données dans VOCES, je les réduirai ici à quelques titres complémentaires non mentionnés directement dans les articles cités.

La fig. 1 tente de rendre compte de la question de la maîtrise de l’écrit par les individus et/ou par certains groupes sociaux qui se caractérisaient par leurs compétences en ce domaine à une période correspondant plutôt au Second Moyen Âge, celui qu’inaugure la « révolution de l’écrit* » des xiie-xiiie siècles10. Que savait-on réellement faire lorsqu’on était « alphabétisé » ? La dichotomie binaire entre lettré (litteratus*) et analphabète*, qui plus est croisée avec la distinction entre clercs et laïcs, est trop simpliste. Elle ne reflète pas la diversité des degrés de compétences dans l’accès aux écrits qui caractérise l’Occident latin et auquel les médiévistes ont commencé à s’intéresser depuis cinq décennies.

En 1973 en effet, Malcolm Parkes avait proposé pour le bas Moyen Âge un système tripartite comprenant la professional literacy* des universitaires ou des professionnels de l’écrit, la cultivated literacy* (ou usage de l’écrit à des fins récréatives) et la pragmatic literacy* du monde des affaires. À l’intérieur de cette dernière, Richard Britnell a distingué en 1997 trois niveaux corrélés au type d’éducation reçue : (1) un niveau « élémentaire » avec des rudiments appris à la petite école, (2) un niveau « professionnel », celui de clercs ou de spécialistes de l’écrit juridique (tels les notaires italiens) frottés au droit universitaire ou formés dans des écoles spécialisées et (3) un niveau « bureaucratique », développé de manière informelle dans des organisations administratives (cour royale, compagnie marchande)11. Même si elle concernait essentiellement les laïcs, la tripartition fonctionnelle des usages de l’écrit établie par M. Parkes présente l’intérêt de surmonter la distinction idéologique entre clercs et laïcs pour s’intéresser aux façons dont on utilisait l’écriture.

Avec Armando Petrucci, nous entrons véritablement dans le commentaire de la fig. 1. L’historien italien a pris en compte les compétences particulières en écriture et en lecture ainsi que le niveau d’éducation des acteurs de la scripturalité12. En 2002, il distinguait de manière hiérarchisée six types « d’alphabètes* » (pour reprendre le néologisme d’Alain Derville) représentés ici sur un graphique croisant deux axes : sur l’axe écrire, en ordonnées, figurent les compétences en écriture et sur l’axe lire, en abscisses, le niveau de lecture.

On trouve au sommet, les lecteurs et scripteurs « forts », les colti*, lettrés hautement éduqués, capables de produire tous les types de texte en usage à leur époque, dans leur langue comme d’autres (notamment en latin). Suivent les alfabeti dell’uso* au niveau d’instruction « moyen-haut », usant régulièrement de l’écrit dans leurs activités sociales et professionnelles ; ceux sont des lecteurs réguliers (on songe aux prêtres). Pour leur part, les alfabeti professionali* n’ont qu’un niveau d’instruction « moyen-bas », leurs compétences techniques de production ou de reproduction de textes, cantonnées à certains genres textuels, sont à finalité professionnelle et leur capacité de lecture moindre que celle d’écriture, tels les notaires des villes italiennes. Les semialfabeti funzionali* ont des compétences scripturales restreintes : ils n’écrivent que par nécessité et uniquement dans leur langue maternelle (donc vernaculaire) et lisent peu, comme nombre de souscripteurs d’actes du Haut Moyen Âge. Les semialfabeti grafici*, quant à eux, ne sont capables d’écrire que de très brefs textes (souscriptions, petits comptes), ils ne lisent pas ou alors par nécessité mais sans compréhension totale du texte lu en raison de leur niveau d’instruction très élémentaire. Enfin, la sixième catégorie est constituée par les analfabeti*, individus ne sachant ni lire ni écrire et vivant dans une culture essentiellement visuelle et orale.

Notons toutefois que la clarté de la typologie peut obérer certaines nuances et occulter l’existence de catégories intermédiaires. Il faut donc garder à l’esprit la possibilité d’une certaine souplesse « compétentielle » de la part des acteurs de l’écrit, c’est-à-dire d’une porosité entre les divers usages de l’écrit : certains « alphabètes » étaient en mesure de s’illustrer au moins à un niveau de base dans des genres textuels pour lesquels ils n’avaient pas forcément eu de formation spécifique (par exemple littéraires). Par ailleurs apprentissages de la lecture et de l’écriture n’allaient pas forcément de pair au Moyen Âge : entre analfabeti et semialfabeti grafici se glissent donc les simples lecteurs.

On peut ne savoir que lire et pas ou peu écrire, on n’en participe pas moins à la scripturalité, comme le montre l’axe des abscisses. Déjà en 1987, Paul Saenger proposait de distinguer une « alphabétisation phonétique » (phonetic literacy*), où le lecteur phonétique* ânonne le texte syllabe par syllabe et s’appuie essentiellement sur la mémoire orale, d’une « alphabétisation de compréhension » (comprehension literacy*), celle d’un lecteur comprenant* qui peut accéder au sens d’un texte à travers une lecture silencieuse. Croisées avec le facteur linguistique, les deux types de lecture peuvent se rencontrer chez le même individu (par exemple un laïc pratiquant une lecture phonétique en latin et une lecture de compréhension en langue vernaculaire)13.

Sous l’influence des études littéraires, une attention plus grande a été portée à partir des années 1990 à la réception de la lecture qui nécessite l’introduction d’un troisième axe, ouïr, correspondant à ce qu’on appelle l’aurality* en anglais. Joyce Coleman a ainsi différencié la dividuality* (lecture privée qu’elle soit ou non silencieuse) de la bimodality* avec des textes lus publiquement. Cette pratique combine au fond la dividuality et l’aurality et selon cette auteure elle est caractéristique de la lecture médiévale, notamment littéraire, tout au long du Bas Moyen Âge.

Si la diversité des typologies proposées est tributaire de l’angle de vue adopté par chaque auteur (certains mettant l’accent sur la production, d’autres sur la réception de l’écrit par la lecture ou par l’audition), nous pouvons aussi voir dans cette efflorescence terminologique un indicateur de la complexité des rapports entretenus par les médiévaux avec les écrits. C’est la raison pour laquelle ces différents systèmes ont été réunis ici sur un unique schéma.

En marge : les pratiques de quasi-littéracie

Comme Michael Clanchy nous y invitait, les travaux sur la communication sociale nous ont en effet appris à considérer la participation à la scripturalité de manière large, c’est-à-dire au-delà du problème des pures compétences techniques14. Les analfabeti d’A. Petrucci n’étaient en fait pas totalement étrangers à la culture de l’écrit* : ils pouvaient être en contact avec divers genres scripturaux, ne serait-ce que par l’entremise d’inscriptions gravées sur les églises ou des légendes des pièces de monnaie. Ils pouvaient également faire usage de l’écrit. À leur façon.

On peut considérer comme un premier niveau de participation à la scripturalité, le plus externe et le plus passif qui soit, le fait de simplement connaître l’existence de l’écrit pratiqué par d’autres et de lui reconnaître une fonction et une valeur sociales. Dans sa gradation de la confiance envers l’écrit, Marco Mostert a distingué quatre niveaux qu’il appelle registers of literacy* (et qu’il lie à des compétences en littéracie). Ils sont représentés sur l’axe horizontal situé au bas de la fig. 1. L’illiterate* est totalement étranger à l’écrit au point d’en ignorer la valeur (il ne participe donc pas du tout à la culture de l’écrit). Incompétent en littéracie le semi-illiterate* reconnaît toutefois la valeur de l’écrit, tandis que le semi-literate* aux compétences écrites limitées porte un réel crédit à l’écrit. Enfin le literate* est pour sa part à même de comprendre un texte dans toute sa subtilité. S’il ne devait plus guère y avoir d’illiterate en Occident au Second Moyen Âge, les nombreux analphabètes relevaient des semi-illiterates qui avaient des contacts plus ou moins réguliers avec l’écrit (en écoutant une lecture lors d’un office religieux, comme témoins de chartes…). De telles pratiques relèvent de l’un de ces modes de communication intermédiaires qu’on peut situer à la périphérie – mais non en-dehors – de la scripturalité.

En 1980, Franz Bäuml utilisa le mot quasi-literacy pour désigner l’activité de ces usagers de l’écrit qui dépendaient des compétences scripturales de quelqu’un d’autre15. J’ai proposé d’adapter le mot en français sous la forme « quasi-littéracie* », représentée en bordure des diverses formes de littéracie (c’est-à-dire en dessous et à gauche de la zone bleutée). La quasi-littéracie s’exerce par défaut de compétence, elle ne concerne pas les moyens intermédiaires dont pouvaient aussi user les lettrés eux-mêmes par commodité. Ainsi, Thomas d’Aquin dictant ses œuvres à ses secrétaires plutôt que de tenir lui-même la plume n’agissait certainement pas ainsi par incompétence technique.

Si la quasi-littéracie nécessite la présence d’un médiateur pour « activer » le texte écrit en en donnant le sens au moyen d’une lecture intégrale ou commentée ou simplement de manière résumée, elle ne signifie pas pour autant nécessairement une inculture de l’analphabète. Au contraire, les communautés textuelles* des xie-xiie siècles décrites par Brian Stock en 1983 réunissaient autour d’un maître un groupe de personnes sans nécessaire compétence en lecture qui partageaient avec lui, par le truchement de sa médiation, une interprétation d’un texte théologique souvent complexe. Elles formaient du coup des communautés plutôt fermées et étanches, comme les groupes hérétiques. En 2010, Leidulf Melve a étendu le modèle en proposant des groupes d’interprétation dynamiques, plus lâches et plus mouvants que ceux de B. Stock : les interpretative societies*, qui prenaient en charge à la fois la production et les interprétations de textes intégrés aux débats disputés dans l’espace public. Par le biais de ces groupes d’interprétation ouverts, qui avaient la possibilité de s’interpénétrer, on assistait à une diffusion réellement large des textes dans la société que l’auteur dénomme textualization*.

Grâce à l’aurality, cette diffusion des textes écrits de bouche à oreille, on trouvait parmi l’aristocratie laïque des gens de haute culture ne sachant pourtant ni lire ni écrire. Les modalités de cette quasi-littéracie pouvaient là encore emprunter une grande variété de chemins le long du continuum* entre oral et écrit : Anna Adamska cite ainsi le cas de princes polonais qui au xiiie siècle utilisaient les pages d’un livre en leur possession comme aide-mémoire pour réactiver un texte entièrement mémorisé, pratique qu’elle qualifie de meditative reading*.

Ce petit commentaire de la fig. 1 aura – je l’espère – convaincu le lecteur de l’intérêt d’une entreprise comme VOCES qui, au-delà de rendre un service aux étudiants comme aux spécialistes, ambitionne d’amener ses usagers à réfléchir autour des notions qu’ils utilisent. La présentation d’un site contributif comme celui-ci ne saurait se clore sans un appel à proposer de nouvelles notices… Toute proposition sera par conséquent la bienvenue !