Pour la femme, il n’y a qu’un modèle, le modèle défendu, l’homme. À ces joueuses, on défend les cartes. Leur hypocrisie est la pudeur, une hypocrisie imposée. Obligées à ne pas sortir de la fonction passive, elles obéissent à l’impulsion donnée par un moteur, l’homme. L’art est fait de liberté, et la femme est asservie ; l’art est fait de sincérité, et mentir est un art féminin1.

Ainsi s’exprimait Jean Dolent, écrivain, critique d’art et collectionneur de la fin du xixe siècle dans son ouvrage consacré aux femmes artistes de son temps. Cette vision de la créativité féminine, partagée par nombre de contemporains de l’auteur, nous permet de mesurer l’évolution de la place des femmes dans le monde de l’art occidental et la trajectoire qu’elles auront effectuée, de façon individuelle ou collective, afin de surmonter les tabous et les préjugés et de gagner une liberté d’expression et de création comparable à celle de leurs confrères.

Quatre-vingt-onze ans plus tard, Robert Lebel2 employait cet extrait du livre de Jean Dolent, afin de démontrer combien les mœurs avaient évolué et comment la femme s’intégrait dans le monde artistique des années 1960, notamment dans la sculpture. « Seul le soudain mûrissement de leur dissidence contre une muflerie et une répression séculaires semble avoir stimulé simultanément en Europe, en Amérique et jusqu’en Orient autant d’amazones vigoureuses et farouchement décidées qui virent dans la sculpture une citadelle à emporter d’assaut3 », notait-il avec enthousiasme. Parmi ces femmes aussi douées que convaincues de l’importance de leur art, il en demeure encore aujourd’hui quelques-unes dont l’œuvre reste peu explorée et la place dans le paysage artistique de leur époque, peu étudiée.

Isabelle Waldberg, sculpteur abstrait, née en 1911 en Suisse dans le canton de Zurich et décédée en 1990 à Paris, fait partie de ces artistes prolifiques dont le travail reste encore peu connu4. Isabelle Waldberg est un cas exceptionnel de femme artiste de son temps, qui effectua de longues études dans différents domaines. Elle a produit un travail écrit aussi riche que son œuvre plastique, étant en contact avec les grands courants et les personnalités importantes de son temps, sans jamais adhérer officiellement à un cercle artistique ou littéraire, faisant de son indépendance créative et intellectuelle une condition sine qua non.

Chez elle, ce ne sont pas tant les œuvres d’art que les expériences intellectuelles qui forment sa culture et animent son travail plastique. Son désir de tout saisir la mène à suivre plusieurs pistes de formation, démarrant par des cours de sculpture5 à Zurich, où elle fréquentait le cercle de l’avant-garde suisse. Lorsqu’elle s’installe à Paris en 19366, sa participation à des ateliers de sculpture7, mais surtout, sa formation extra-artistique, qui l’a mise en contact avec différents courants intellectuels et avec des domaines comme l’ethnologie et la sociologie, vont laisser une forte empreinte sur son travail.

En 1936 elle fait la connaissance d’Alberto Giacometti qui l’invite à son atelier, où elle se retrouve stupéfaite devant son Palais à quatre heures du matin8, qui marquera sa conception de la sculpture et constituera son point de référence pour toute une période de sa production plastique9. Elle rencontre en 1938 son futur époux, Patrick Waldberg, écrivain, essayiste et critique d’art, qui, à son tour, la présente aux surréalistes et à de nombreuses personnalités des cercles intellectuels parisiens10.

Lorsque la guerre éclate, Isabelle Waldberg se retrouve parmi les victimes de l’Exode – début d’une série de déplacements pour l’artiste, qui réussira à gagner New York en 1942. Son arrivée aux États-Unis sera le point de départ de quatre ans de découvertes et d’accomplissements professionnels11, dans une ville qui restait à l’abri des évènements tragiques qui heurtaient l’Europe.

L’art d’Isabelle Waldberg traverse différentes périodes dans lesquelles se développent des préférences stylistiques et thématiques propres : des constructions aériennes en bois des années 1940 aux architectures verticales des années 1960-1970, en passant par des êtres hybrides mi-humains, mi-végétaux pendant les années 1950 et 1960. Une culture impressionnante et un parcours varié, combinés à une soif constante de découvrir et absorber « tout ce qui est grand dans le monde12 » lui forgeront une personnalité stimulante et un regard de sculpteur perspicace, qui ira jusqu’à la démolition de toute règle et tout prérequis, pour fonder un univers singulier, qui n’aura de cesse d’évoquer les leçons de ses différentes expériences, tout en se renouvelant.

Isabelle Waldberg est une femme, et une épouse, assurément. Mais ce que nous nous proposons de faire, dans les pages qui vont suivre, est de déplier son parcours d’abord en tant qu’experte, se nourrissant avidement de l’expertise d’autrui – principalement des hommes il est vrai – pour peu à peu ciseler son expertise propre, qui sera tout à fait singulière. À travers les thématiques qui seront évoquées par la suite, il sera ainsi question d’étudier le parcours exceptionnel d’une artiste du xxe siècle, les valeurs et les principes qui ont animé son travail, les expériences qui ont formé sa culture et alimenté sa créativité, tout en mettant cette trajectoire en perspective avec le contexte de son temps mais aussi avec certains de ses collègues, hommes comme femmes, dont l’œuvre développe un dialogue fructueux avec celui d’Isabelle Waldberg. Et ce n’est qu’en conclusion que nous reviendrons plus spécifiquement sur la question du « féminin » dans son art et sur sa position, à ce sujet. Ainsi espérons-nous éviter tout a priori réducteur, quant à l’appréhension de ce que « devrait être » un parcours de femme, sculpteur en l’occurrence.

L’impact de l’ethnologie sur la sculpture

Pendant l’entre-deux-guerres, Isabelle Waldberg n’a cessé de se préoccuper de sa culture personnelle. Les cours d’ethnologie de Paul Rivet, de Marcel Mauss et d’Émile Durkheim à l’École Pratique des Hautes Études qu’elle suivra entre novembre 1938 et janvier 1939 laisseront leur marque dans l’esprit de la jeune artiste. Notamment, les cours de Marcel Mauss synthétisant ethnologie et sociologie13 l’amènent à la découverte de la pratique culturelle du « potlatch14 » propre à certaines civilisations amérindiennes, système de dons et contre-dons dans le cadre d’une cérémonie : une personne offre en cadeau un objet précieux à une autre, celle-ci devant répondre à cet acte par un même geste15. La notion du potlatch semble marquer la conscience d’Isabelle Waldberg, qui dès lors définira son travail comme un don précieux au sein d’une cérémonie dont le spectateur sera le destinataire.

Cet intérêt pour l’ethnologie, vivace pendant son séjour à New York, la conduira à suivre les cours sur les civilisations amérindiennes que Claude Lévi-Strauss donnait à l’Université Columbia. Pendant les séances de cours, elle s’initie à des personnages extraits de légendes des peuples étudiés, dont un qui attire son attention et lui offrira de nouvelles pistes de création. Cet intérêt est visible dans ses notes, où l’on peut lire :

Dans les tribus d’Amérique du Nord, dans la plupart de leurs mythes, contes rituels, un singulier personnage est présent : le glouton. Il est encore peu défini. Il intervient dans les cérémonies solennelles et graves, il agit à l’envers. C’est le clown, personnage comique par excellence. Le but avoué de son rôle est de faire rire l’assistance au cours de cérémonies par des moyens variés : impudence alimentaire répugnante, obscénité, paroles et gestes scatologiques, troubles du langage (cris d’animaux, propos contraires), licence totale, rien n’est sacré pour lui […] La démesure par excellence16.

Cette notion de démesure17 semble avoir un impact considérable sur sa réflexion sur l’art et sa conception de la sculpture : au moment même où la pondération et la retenue apparaissent couronner son œuvre, la démesure vient comme envahir et tourmenter ses travaux ; comme le souligne Michel Waldberg, « la démesure aura été l’une de ses tentations majeures, l’un des désirs extrêmes auxquels elle n’aura finalement cédé que dans le travail, l’imagination au travail18 ».

Entre sociologie et mysticisme : la leçon d’Acéphale

Les interrogations sociologiques de cette période ont aussi un rôle majeur dans la formation de la culture d’Isabelle Waldberg : sa rencontre avec Georges Bataille et ses disciples la mène à suivre fidèlement les séances du Collège de Sociologie, fondé par ce dernier avec Michel Leiris et Roger Caillois en 1937. Isabelle Waldberg devient aussi en 1938 membre actif de la société secrète ésotérique Acéphale, la seule femme y étant affiliée après la disparition de Colette Peignot, dite Laure, compagne de Georges Bataille. Acéphale, lieu d’expérimentations et de mise en œuvre d’idées développées au sein du Collège de Sociologie, se propose comme refuge, pour ces esprits inquiets qui, dans le climat d’insécurité et d’instabilité généralisées, cherchent une nouvelle définition de la société, de la spiritualité et de l’être humain. Cette période aura un fort impact sur l’esprit de la jeune artiste, qui quitte ses activités artistiques pendant ces années-là et se met à explorer les limites de l’expérience spirituelle.

Le Collège de Sociologie et la société Acéphale comptaient parmi leurs fidèles plusieurs artistes, tels qu’André Masson, Pablo Picasso, Jean-Michel Atlan, Taro Okamoto et donc Isabelle Waldberg. Ceux-ci intégreront dans leur travail artistique les questionnements qui se développent au sein du Collège de Sociologie et d’Acéphale et qui touchent tant à la sociologie, qu’à l’ethnologie et à la philosophie, toujours sous un prisme politique. Comme le note Camille Morando, ils « ne cessent de détruire et de reconstruire le monde, afin de ne rien refuser et de tout envisager19 ». Dans ce cadre sont actualisées les notions du mythe, de l’érotisme, du sacrifice, de la métamorphose, du massacre, ainsi que des symboles et motifs tels que le Minotaure, le labyrinthe, la décapitation et, surtout, le personnage d’Acéphale20, création visionnaire d’André Masson.

Dans ce cadre, Isabelle Waldberg développe une activité littéraire importante : elle traduit de l’allemand la Volonté de puissance et le Gai savoir de Friedrich Nietzsche, sur lesquels elle prépare des exposés, qu’elle prononce pendant les réunions d’Acéphale dans la forêt. Les adeptes de la société secrète trouvent dans la voie nietzschéenne la réponse à la menace du nazisme et l’inspiration pour construire une nouvelle religion sans dieu, qui désenchaînera l’homme de toute servitude et l’amènera à l’état souverain de liberté totale. Par ailleurs l’étude de Nietzsche aura certainement suscité chez eux l’intérêt pour le dieu Dionysos, symbole par excellence de la démesure et de la transgression, par le moyen de l’ivresse et de la sexualité.

Cette expérience fut fondamentale pour Isabelle Waldberg. Même si son travail ne porte pas toujours l’empreinte d’Acéphale, il n’en demeure pas moins que, dorénavant, l’objectif principal dans la quête artistique et intellectuelle de l’artiste se résume à une idée majeure, « l’expérience elle-même : voilà qui désormais retiendra seul l’attention, mobilisera toute l’énergie d’Isabelle Waldberg21 ». La passion pour le nouveau, l’audacieux, l’expérience pour l’expérience se traduiront aussi dans son travail, qui sera fructueux.

L’expérience surréaliste

Pendant son séjour à New York, Isabelle Waldberg s’approche du mouvement surréaliste qui s’y était reconstitué et développe une intense activité artistique, participant à de nombreux évènements, expositions personnelles et en groupe22. Dans ce cadre, elle fait la rencontre d’André Breton, qui la poussera à expérimenter dans la sculpture, ainsi que celle de Robert Lebel qui deviendra un ami précieux et critique rigoureux de son travail. C’est également en arrivant aux États-Unis qu’elle se lie d’amitié avec Marcel Duchamp qui lui offrira une perception singulière de l’art, qu’elle conservera tout au long de sa carrière23. Ce sera d’ailleurs lui, admiratif de l’œuvre d’Isabelle Waldberg, qui formulera la célèbre phrase : « Isabelle sculpte, ausculte, s’occulte et exulte24. »

La ville et son architecture verticale fascinent la jeune artiste, tout comme l’art des civilisations amérindiennes, passion qu’elle partageait avec les surréalistes. Comme ces derniers, elle développe une importante collection d’objets eskimos et hopis25 et multiplie les visites dans les musées ethnographiques américains. Ces années joueront un rôle capital dans la production sculpturale de l’artiste, qui déploiera dorénavant un art complètement personnel, donnant naissance aux premiers exemples d’abstraction dans son travail. Ainsi s’inaugure la période des constructions en tiges de hêtre, fruit de ses découvertes ethnologiques et de son goût pour les objets des peuples amérindiens, une période « d’équilibre précaire et de dérisoire, liée, bien sûr, à cette époque incertaine, à l’architecture new-yorkaise, mais aussi, surtout, liée à la découverte, par l’ethnologie, de l’art éphémère des Eskimos, qui brûlaient leurs masques après les cérémonies, ou des Indiens Navajos et leurs peintures de sable26 ». L’objectif devient l’expérimentation, comme ses nouveaux amis l’y incitent27. Ses constructions en témoignent : composées de tiges de bois fragiles, articulées dans le vide, leur structure réside en une méthode, inventée par Isabelle Waldberg, qui consiste à faire bouillir les tiges et à les coller. Ces sculptures témoignent d’une volonté de transcrire dans la matière des interrogations existentielles, en rassemblant des formes géométriques complexes, légères et instables et en privilégiant l’espace aéré au détriment du plein.

Contrairement à beaucoup d’artistes femmes qui ont gravité autour du cercle des surréalistes exilés à New York, Isabelle Waldberg n’adhérera jamais officiellement au groupe. Elle développera son travail plastique indépendamment de celui des surréalistes, ce qui provoquera de vives réactions parmi eux. Dans une lettre de l’artiste datant de 1943, adressée à Patrick Waldberg, elle évoque les étapes de préparation du quatrième numéro de la revue surréaliste VVV, publiée à New York pendant la Seconde Guerre mondiale28. Isabelle Waldberg ne signera aucun article dans cette publication mais une photo d’elle à côté d’une de ses œuvres y apparaîtra, en tant qu’illustration des textes des contributeurs au numéro. C’est avec un certain esprit de sarcasme qu’elle commente ce fait à son mari :

Maintenant les dernières nouvelles de VVV : les épreuves sont là, corrigées. Ma photo placée entre votre lettre et celle de Robert, réduite en proportion, selon la volonté de Max Ernst, mon premier ennemi qui n’aime pas ce que je fais, le trouvant trop abstrait. Moi-même assez contente d’être entourée de la « crème » et la « haute aristocratie ». Finalement je ne suis pas artiste de carrière et j’aime mieux servir d’illustration à des hommes que j’aime (!) que d’avoir une page à moi toute seule où je risque fort de m’embêter29.

Isabelle Waldberg reviendra à plusieurs reprises sur la position de Max Ernst vis-à-vis de son travail, qu’il juge, comme elle le note dans une lettre, comme « une nouvelle manifestation d’abstractionnisme “dangereux”30 ». En revanche, elle aura tout le soutien d’André Breton, qui l’incitera à persévérer sur la voie de ses constructions si singulières et lui exprimera son admiration pour ce travail qu’il souhaitera inclure dans les différentes manifestations organisées par le groupe surréaliste exilé à New York31.

Or, toutes les femmes artistes du groupe surréaliste n’ont pas bénéficié d’un soutien pareil. Whitney Chadwick l’exprime très pertinemment, lorsqu’elle écrit :

Quand on lit les textes, les revues ou les mémoires surréalistes, il est parfois difficile de comprendre pourquoi il est si peu fait allusion à des femmes réelles, alors que les discussions sur l’amour occupent une place centrale dans cette littérature. Certes, on a avancé que dans le surréalisme le rôle de la femme en tant que muse l’a emporté sur son rôle d’artiste, mais cette opinion semble être démentie si l’on songe que bien des femmes ont continué leur carrière artistique après avoir quitté le mouvement […] que nous en sachions plus sur Kiki de Montparnasse et Nadja que sur Lee Miller et Valentine Hugo, qui leur ont pourtant succédé dans l’affection de Man Ray et Breton, montre bien que les surréalistes étaient plus disposés à parler de femmes étrangères à leur cercle que de celles qui en faisaient partie32.

L’expérience du surréalisme n’empêchera pas Isabelle Waldberg de développer un travail innovant, détaché des influences plastiques et thématiques propres à ce mouvement. Toutefois, le souvenir surréaliste animera bel et bien certains de ses travaux un peu plus tardifs, notamment dans la représentation de l’intimité féminine par le biais de métaphores naturelles ou encore par la création d’objets surprenants et ambigus. Ainsi développe-t-elle un art « irréaliste », comme elle le nomme, riche mélange de diverses influences, notions et concepts passés au filtre d’une interprétation personnelle.

Sa vision de la nature et de la féminité renvoie à l’œuvre de certaines de ses consœurs. À titre d’exemple, Maria Martins, sculpteur brésilien en contact avec le groupe surréaliste exilé à New York, présente un travail en bronze peuplé de formes organiques inspirées par la nature et par des légendes de l’Amérique du Sud, traversé par un caractère onirique, qui privilégie également l’effrayant, l’érotique et le lyrique33. Du côté de la peinture, le travail de Georgia O’Keeffe développe aussi de multiples métaphores reliant nature et féminité. On pense notamment à son tableau Black Hills and Cedar de 194134, paysage paisible dont l’organisation picturale renvoie à l’intimité féminine.

Dans la catégorie des objets ambigus, on trouve l’étonnant Luminaire de 1946 – sculpture en plâtre exécutée dès les premiers mois du retour d’Isabelle Waldberg en Europe – qui évoque les contours d’un appareil sexuel féminin engendré par deux formes rondes et comme accueilli dans une sorte de falaise [fig. 1]. Relevant de la figuration pure et cependant puissamment réaliste, rendue plus ambiguë encore par son titre humoristique, cette sculpture, en tant qu’objet de rêve, révèle rétrospectivement l’influence du surréalisme sur l’artiste, au moment même où ses constructions affirmaient un caractère fortement abstrait. Elle témoigne en outre, par son goût du jeu sur les motifs symboliquement ambivalents, d’une affinité avec un Marcel Duchamp, dont les propres objets érotiques des années 195035 ne sont pas sans lien avec ce Luminaire.

Mais la notion d’offrande, présente aussi dans cette œuvre, nous ramène à Alberto Giacometti, auprès duquel Isabelle Waldberg avait fait son apprentissage et dont la perception de la sculpture l’a singulièrement marquée. Ainsi pourrait-on retracer une sorte de dialogue et de complémentarité avec l’Objet désagréable36, datant de 1931, dont elle connaissait sans doute l’existence. D’une part, on y retrouve, comme chez elle, l’isolement de la partie intime et son maquillage en objet quelconque, et d’autre part, la forte empreinte de l’ethnologie dans la création de ces « objets », à l’image d’outils de culte au sein de sociétés primitives. Par ailleurs, la parenté d’esprit avec Giacometti se manifeste également dans cette quête de liberté créatrice, où l’œuvre se met au service du rêve comme l’envisageaient les surréalistes, mais avant toute autre chose, au service d’une expression personnelle, d’un esprit de révolte sans demi-mesures, qui coûtera à Giacometti son exclusion du groupe surréaliste en 1935.

Au lendemain de la guerre

La fin de la guerre signifie pour la plupart des exilés européens un retour à la terre natale, qui ne va pas sans heurts, notamment dans le Paris d’après-guerre ravagé par la pauvreté, le désordre et l’instabilité. Isabelle Waldberg, de retour en France en 1946, se met, non sans difficultés37, à préparer son nouveau logement et atelier mais aussi à reprendre contact avec des amis et des activités qu’elle avait laissés derrière elle en partant pour les États-Unis. C’est ainsi qu’elle se lance dans l’aventure de la revue Da Costa38 dont elle fut la fondatrice avec Robert Lebel et à laquelle participèrent nombre d’intellectuels avec des contributions diverses. Les réunions à l’occasion de la préparation de cette revue révèlent une volonté d’intégrer dans un seul effort toutes les interrogations qui préoccupaient les esprits inquiets de cette période, mais aussi tous les aspects de la critique sociale que suscitaient les évènements politiques du moment39.

En parallèle, des modifications significatives sont à noter dans sa production artistique. Isabelle Waldberg tourne la page des années américaines et revient à une matière qui lui est chère : le plâtre, « un retour à la fragilité, à la malléabilité que la fonte en bronze pérennise40 ». Ce sera dorénavant son matériau de choix : « Elle ne se sert ni du bois ni de la pierre parce qu’elle aime partir du vide41. » Cette mutation ne s’effectue pas seulement au niveau du matériau : les thèmes traités subissent aussi des changements, en dialogue avec l’énergie grave mais génératrice de l’après-guerre. Les sculptures achevées pendant cette période, complètement détachées de la figuration, sont les annonciateurs du passage de la sculpture aérienne au matériau dur, tout en subissant des transfigurations intérieures qui leur confèrent un aspect sensuel très palpable. L’Ancienne42 de 1948 et L’Entameur43 de 1950 forment le couple fondateur de cette lignée sculpturale que l’artiste créera : figures d’une vision fugitive, elles sont en pleine métamorphose, se font charnelles et sensuelles. Ces deux œuvres révèlent la volonté, dans la période d’après-guerre, de fonder une nouvelle mythologie personnelle, peuplée par des êtres-hybrides en pleine mutation, établissant un nouvel ordre des choses.

Or une réflexion similaire peut être constatée chez quelques autres artistes. On pense notamment aux créatures modulées par les mains de Germaine Richier, l’incontestable initiatrice, selon Robert Lebel, du surgissement des femmes sculpteurs44. Son Orage45 et son Ouragane46, à la fin des années 1940, moduleront eux aussi un couple fondateur, « incarnant les forces d’une nature cataclysmique47 ». Les personnages de Germaine Richier s’éloignent dans un registre plastique et stylistique des êtres d’Isabelle Waldberg, mais ils s’en rapprochent par le besoin qui anime le geste créateur dans cette période d’après-guerre, « à un moment où la place de l’homme fait l’objet d’une remise en question et où l’on pense à survivre plus qu’à vivre48 ».

Au-delà de Germaine Richier et d’Isabelle Waldberg, la période de l’après-guerre voit surgir toute une nouvelle génération de femmes qui entendent mettre l’accent sur leur production artistique en soi, et non sur un quelconque classement lié au sexe. Comme le notent Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici :

Il semble, quasiment dans tous les cas, que les fractures de l’Occupation et de la Libération aient renforcé un investissement artistique faisant fi de toute connotation sexuée : le totalitarisme n’avait-il pas soumis l’art au service de l’ordre, de la nation ou de la « race » ? De plus en plus d’artistes femmes (et non femmes artistes) semblent s’affirmer comme artistes « tout court », hors de toute spécificité féminine, d’épouse ou de mère […] les femmes artistes comme les hommes artistes s’adressent à tout le monde avec la conviction qu’une œuvre doit, pour reprendre les termes de la philosophe Françoise Collin, faire « sens humain »49.

Dans cette quête de « sens humain » s’inscrit désormais le travail d’Isabelle Waldberg, qui confiera à Robert Lebel : « Comment pouvais-je continuer à sculpter tranquillement des portraits de commande sans savoir tout ce qui préoccupe un esprit50 ? » Ainsi, après une période d’« œuvres-passages », s’ouvre à partir de la fin des années 1950 un nouveau chapitre. Isabelle Waldberg s’intéresse passionnément à tous les domaines auxquels s’exerce l’esprit humain et sa création sculpturale en est la preuve, située au carrefour entre la littérature, l’histoire et la philosophie, les religions extra-occidentales ou encore les influences architecturales.

L’empreinte de l’architecture sur la sculpture

« “Mon monument, mon endroit de choix” : bâtisse simple sur le toit duquel je suis moi-même allongée, les yeux grand ouverts à regarder la clarté du jour ; car il doit faire grand jour ou nuit illuminée pour absorber à l’infini toutes les lumières disponibles pendant les temps illimités51 ».

Cette phrase extraite des notes personnelles d’Isabelle Waldberg illustre bien sa vision de la sculpture : une architecture merveilleuse, lieu d’éblouissement et de bonheur, là où la magie de la création s’opère. L’enthousiasme de ses mots laisse apercevoir la fascination que l’architecture exerce sur son imaginaire, lorsqu’elle admet : « J’adore l’architecture, ça me fait dresser les cheveux sur la tête de plaisir, vraiment. Paris le long des quais n’est-il pas magnifique ? New York est extraordinaire aussi52. » L’architecture et ses merveilles la mènent à voir dans cette activité la possibilité de matérialiser des idées nouvelles. Cette vision la pousse à imaginer la sculpture comme une architecture de l’ordre du rêve. Ceci a été renforcé par l’expérience fondamentale que fut pour elle la contemplation du Palais à quatre heures du matin de Giacometti, œuvre théâtrale, fragile et aérienne, qui formera la vision architecturale de la sculpture chez Isabelle Waldberg. L’artiste voit par ailleurs dans l’architecture, quand celle-ci est réussie, une incarnation de la sculpture : « Certaines architectures contemporaines comme le pavillon Philips de l’Exposition Internationale de Bruxelles, ou l’église de Ronchamp, sont des sculptures par elles-mêmes. Des symboles pour d’autres choses53 ».

La série d’architectures qu’Isabelle Waldberg crée dans les années 1960 et 197054 est constitué de « monuments » imposants, par leur verticalité, leur complexité de composition, mais aussi énigmatiques, avec des détails plastiques témoignant de préoccupations charnelles. L’intime se retrouve ainsi intégré dans des constructions ouvertes, bâtisses suggérant des formes organiques, « architectures de sensations, accumulations de rythmes, pétries avec une sensualité souvent chargée d’érotisme55 ». L’érotisme trouve ainsi sa place dans cette grammaire plastique, et transforme les architectures en totems de sensualité56.

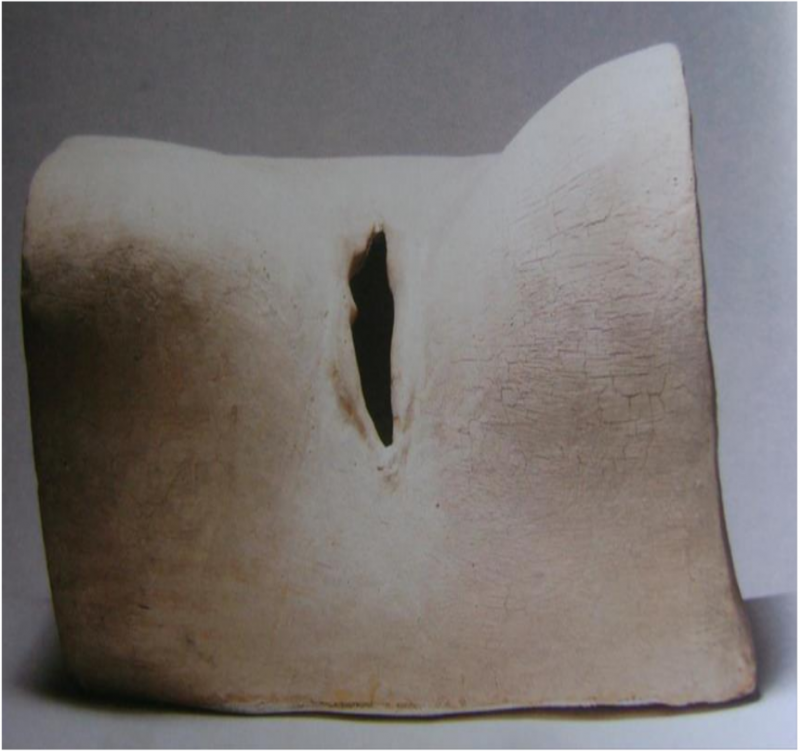

Dans ce cadre fut sculptée La ruine57, structure sévère et verticale, présentant sous sa forme architecturale un corps féminin dénudé et totalement dévasté. La druse [fig. 2], sculptée deux ans plus tard, semble reformuler les interrogations sur la polarité architecture-érotisme et s’impose comme figure solide et altière. Le titre de cette sculpture renvoie à l’imaginaire de la société Acéphale, qui accordait aux éléments minéraux et naturels une puissance magique et purificatoire, moyen de retour à l’état primaire de l’homme. Comme souvent chez Isabelle Waldberg, différentes expériences fusionnent dans la création et invitent à de nombreuses lectures. Ainsi La druse s’articule en structure hiératique et surhumaine, dénuée de tout ornement à part sa propre sexualité. Le personnage est composé de deux parties successives, dont la partie inférieure comporte trois extrémités qui offrent au personnage sa stabilité et qui sont mises au second plan par l’évocation d’un appareil sexuel féminin saillant. La partie supérieure de l’œuvre accueille tout le reste de la figure : dans un cadre géométrique, elle réunit un ensemble d’excroissances sous l’abri protecteur de ce qui pourrait être une métaphore de l’esprit éveillé de cette divinité inventée.

Ce dialogue fécond entre sculpture et architecture se retrouve dans le travail d’Alberto Giacometti58, mais aussi chez nombre d’artistes femmes de la génération d’Isabelle Waldberg. Parmi celles-ci, Louise Bourgeois présente un travail inspiré de l’architecture, notamment new-yorkaise, traduit dans ses gravures des gratte-ciels59 qui évoquent la solitude de figures humaines, métamorphosées en bâtiments et constructions géométriques. Ses femmes-maisons60, fruits de la critique sociale que la féministe exerce à travers son œuvre, font penser aux architectures sexuées d’Isabelle Waldberg, qui métamorphosent la femme en construction, piégée dans la matière et condamnée à l’immobilité.

De plus, les architectures d’Isabelle Waldberg présentent une certaine affinité avec les architectures noires de Louise Nevelson, qui réalise des assemblages d’objets trouvés, notamment du mobilier, selon des dessins préétablis, qu’elle colle et peint en noir. Ses architectures, malgré la distance technique et thématique – car Louise Nevelson y voit des temples et des autels plutôt que des êtres légendaires et sensuels – qui la séparent des bâtisses d’Isabelle Waldberg, semblent dialoguer et se complémenter, dans leur caractère totémique et grandiose, mais aussi dans le commentaire tranchant qu’elles véhiculent sur la condition féminine. Robert Lebel décortique de façon exemplaire le sens de ce travail, lorsqu’il écrit : « Impitoyablement mis en pièces, les lits, les armoires, les horloges, les tables, les chaises se sont retrouvés réunis arbitrairement en des amalgames de bois déchiqueté qui font à la ruine des ménages. Jamais la révolte contre la condition féminine ne s’est exprimée avec une violence plus directe61. »

Quête de nouveauté et anticonformisme

À partir des années 1960 une nouvelle esthétique est introduite dans l’art d’Isabelle Waldberg : les formes se retrouvent pleinement épanouies dans l’espace, ainsi les thèmes traités quittent leur caractère ésotérique. Toujours dans une quête d’expérimentation, des compositions atypiques apparaissent dans le travail du sculpteur : une gravure, des œuvres polychromes en liège ou encore en bronze doré. Animée par la même volonté de comprendre le monde et ses merveilles, Isabelle Waldberg se met également à étudier le bouddhisme zen, dans une recherche de transcription du spirituel dans la matière.

« La sculpture a sa nécessité interne. Je voudrais qu’elle soit d’une densité absolue, du cœur jusqu’à la surface62 », aurait-elle confié à Nicole Vatinel. Les sculptures d’Isabelle Waldberg, quel que soit leur matériau, leur sujet ou leur articulation formelle, évoquent un besoin d’expression, fruits d’une nécessité qui n’aurait pu rester muette. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que l’artiste aurait recours à des solutions faciles. Isabelle Waldberg refuse de suivre des règles esthétisantes et des modèles préétablis. Elisabeth Vedrenne note à ce propos : « Quant à la violence, à l’agression, elle est rigoureusement obligatoire, au sens strict du terme, pour ne pas céder à l’esthétisme. Quel courage dans cette “grossièreté”, dans cette “brutalité” ! Une sculpture peut être laide, mais elle ne doit jamais être jolie. » Et l’artiste de poursuivre : « On m’a souvent demandé pourquoi je ne faisais pas plus joli. D’abord, je ne sais pas obéir. Ensuite, je ne sais pas ce qu’est le joli. Serait-ce quelque chose de plaisant, de bien rond, de poli, qui brille ? Joli, peut-être, mais pour qui63 ? » Refus de la beauté ou des normes de beauté, Isabelle Waldberg vise à communiquer au spectateur son propre univers esthétique. Comme elle le remarque, « il vaut mieux risquer une sculpture abracadabrante, une chose ratée, qu’avoir des choses trop bien faites, et seulement faites. On n’est pas là pour plaire aux autres64 ». Ainsi, lorsqu’on lui dit d’une sculpture qu’elle est terrible, elle répond en souriant : « Vous me flattez65. »

L’œuvre d’art comme don

« Se soustraire, se dérober, mais simultanément s’ouvrir et s’offrir : ça doit être là, chez elle, une fort ancienne obsession66 ». Cette phrase de Michel Waldberg esquisse en quelques mots ce qui fut une carrière entière : une trajectoire marquée par une inquiétude constante, celle de se protéger dans des constructions hermétiques, et plus tard celle de briser les murs et de rompre avec l’introspection. Elisabeth Vedrenne l’exprime pertinemment, lorsqu’elle observe que « dans ses dernières œuvres, pénétrer l’essence de l’être humain semble devenir de plus en plus urgent67 ». Une urgence d’exprimer la vérité humaine, d’extraire son essence et d’inviter le spectateur à un potlatch, notion qui trouve son apogée avec ses derniers travaux des années 1980.

Une série d’autoportraits, réalisée entre le milieu des années 1970 et les années 1980, couronne les dernières années de sa production artistique. Cette série devient l’occasion de réunir sous le même thème de l’autoportrait une grande gamme de choix plastiques et stylistiques, regroupant trois travaux de petit format, qui ne semblent pourtant pas suivre la même logique. Dans ces œuvres, l’artiste célèbre sa féminité par le biais de différents traitements et agencements de la matière. Productions atypiques, de par leur caractère ouvert, l’extériorisation du sujet et la déclaration évidente des intentions et des propos de l’artiste, elles doivent aussi quelque chose à la tradition surréaliste de la vision fragmentée du corps féminin. Or Isabelle Waldberg voit dans la représentation de l’intimité un résumé de la psyché, de l’essence de l’être humain. Ainsi emprunte-t-elle au surréalisme un motif déjà établi, qu’elle traite non sans un certain sarcasme, mais en le préservant de tout ridicule ou de toute moquerie, cependant.

Dans ce même registre, on retrouve l’autoportrait purement surréaliste d’Alina Szapocznikow datant des années 196068, qui partage avec ceux d’Isabelle Waldberg un humour aigu et une conception du corps obéissant à l’économie de la représentation. L’autoportrait de la première conserve un caractère figuratif, pour mieux le briser en morceaux et le disperser dans la matière. Ainsi contemple-t-on un travail troublant, où des moulages de la partie inférieure du visage et du pied de l’artiste sont mis en scène dans une structure qui renvoie à un corps d’oiseau nocturne aux ailes ouverts. Cette création est avant tout un clin d’œil à la notion d’autoportrait et complète, sur ce plan, la signification qu’Isabelle Waldberg peut accorder à ses propres autoportraits, dans lesquels s’opère également une fragmentation du corps humain.

Ainsi, chez Isabelle Waldberg, un autoportrait ne signifie pas une représentation du visage, tant qu’on le conçoit par la vision. Pour elle, corps, visage, psyché deviennent un, et là où l’on voit des éléments charnels, on devine l’esprit qui les traverse. Dans la série d’autoportraits en question, le sujet est exposé, mis en évidence, posé sur des socles avec une sûreté du geste, ces sculptures devenant ainsi offrandes par excellence. L’artiste aurait dit à propos de cette perception de la sculpture : « On fait les choses comme si c’était un don du ciel. Une liberté qui vous fait respirer. On fait les choses comme sans y penser69. »

Cette idée qu’elle eut toujours de son travail, cette générosité dans le geste qu’elle plaça au cœur de sa démarche, est certainement la raison pour laquelle elle a été aussi populaire en tant que chef d’atelier à l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris, où elle enseigna à partir de 1975, avec l’appui de son ami sculpteur Étienne-Martin. Isabelle Waldberg sera la première femme chef d’atelier de sculpture dans un établissement qui n’a ouvert ses portes aux femmes que lentement et progressivement70. Mais, au-delà de l’enseignement, l’artiste fut aussi interlocuteur précieux de ses élèves. Les mots d’Hélène Gauthier témoignent de l’impact que la personnalité d’Isabelle Waldberg eut sur eux :

Isabelle disait que celui qui aime est celui qui vit. Sa vie était une expérimentation permanente. Elle faisait de la recherche. […] Elle jouait avec les formes comme avec les mots, avec acuité, beaucoup de réflexion. Elle disait que les artistes n’étaient pas très fêtés ; aussi nous le faisions, contents de parler de sculptures, si heureux de l’avoir rencontrée et de pouvoir lui dire combien sa sculpture nous importait. Combien sa vision nous a ouvert une porte71.

Dominique Le Buhan, quant à lui, résumait parfaitement tout le charme suggéré tant par la procédure que par le résultat final du travail d’Isabelle Waldberg, lorsqu’il écrivait :

Je l’ai vue longtemps au travail et devant l’évidence de son œuvre achevée ; je l’ai connue prompte à déceler en un poème la parole la plus vivante, et dans une œuvre d’art ce qu’elle comporte d’intemporel. Ses propres sculptures évoquent sans grandiloquence ; elles sont belles sans luxuriance – de proportions justes. […] C’est qu’elle avait intelligence et sagesse, avec cet esprit de révolte, que l’on dit juvénile pour mieux tenir à l’écart, dont elle ne se départit jamais. Je regretterais son absence, si elle nous avait vraiment quittés72.

Isabelle Waldberg aura laissé derrière elle une carrière artistique exceptionnelle et un œuvre singulier de grande richesse. Lauréate du Prix de la ville de Zurich en 1934, du Prix Copley en 1959, du Prix Suisse en 1960 et du Prix Bourdelle en 1961, elle réalisera sa première exposition personnelle à New York en 1944, à l’initiative de Peggy Guggenheim et aura une présence assidue au Salon de la jeune sculpture et au Salon de mai, au sein duquel elle deviendra membre du comité directeur à partir de 1971. Nombreuses sont les expositions auxquelles elle participa, surtout les personnelles, dont les plus importantes sont les grandes rétrospectives en 1981 au musée des beaux-arts de Berne73, en 1984 à la galerie Artcurial74 ou, plus récemment, au musée des beaux-arts de Chartres en 199975. Son travail n’est malheureusement pas visible dans des institutions muséales, mais on trouve aujourd’hui certains bronzes accueillis dans des galeries parisiennes, comme celle de Philippe Gravier qui lui a consacré trois expositions personnelles, en 1998, en 2000 et en 200476.

Conclusion : art de femme, art féminin ?

La production sculpturale d’Isabelle Waldberg, exceptionnelle notamment par la diversité des sources auxquelles elle aura su puiser pour mieux les combiner, les réinventer, l’est aussi par la constante préoccupation qui s’y révèle pour la question du spirituel77. Comme l’artiste l’explique : « Il y a la question de l’humain qui est toujours première : je veux dire du spirituel. Or la sculpture n’est affaire d’abord ni de technique, ni de matière, mais avant tout d’esprit et de pensée78. » C’est cette importance qu’elle accorde au spirituel dans le travail plastique qui fera d’Isabelle Waldberg un esprit en éveil permanent, en quête de nouveauté. Tout comme ses grands maîtres, Giacometti et Duchamp, elle rejeta toute espèce de classification de son travail, toute adhésion officielle à des courants artistiques, toutes restrictions d’Écoles, se forgeant ainsi une identité sans nulle étiquette, élaborant un art traversé par une volonté de liberté et un désir de création non négociables.

Or, dans cet esprit d’anticonformisme, ce n’est pas seulement les doctrines artistiques qu’Isabelle Waldberg rejeta, mais aussi les enjeux liés à la différence des sexes dans le métier d’artiste. Comme elle l’explique :

Bien sûr qu’il y en a [des différences que la société impose, sur les femmes artistes] mais je ne veux pas les connaître. Je refuse d’entrer dans leurs histoires. Je ne fais pas de féminisme et ça ne m’intéresse nullement d’entendre des propos du genre : « on voit que c’est fait par une femme » ou « on dirait que c’est fait par un homme79 ».

Roger Borderie, co-fondateur et rédacteur en chef de la revue Obliques, dans sa préface pour un numéro de la revue consacré aux femmes dans le mouvement surréaliste, exprime cette même idée avec clarté, lorsqu’il note :

Quant à nous, nous pensons que la créativité n’a pas de sexe – ou mieux : qu’elle a le double sexe – et que le fait d’engendrer des formes et des styles qui renouvellent sans fin cette magie de l’intelligence jamais acquise du monde, et qu’on peut aussi appeler l’art, est l’affaire de tous. Chacun jette dans l’aventure les moyens qui lui sont propres. La féminité, à ce titre, ne constitue ni une grâce particulière ni une limite en soi. Elle est une composante. Certaines femmes en sont à peu près démunies ; elle s’épanouit chez certains hommes. Très simplement, nous pourrions dire que si la féminité est spécifique, la créativité ne saurait être spécifiquement féminine ni masculine. Le fait même de constater qu’à l’évidence telle œuvre ne saurait avoir été produite que par une femme, ne permettrait pas de tirer des conclusions catégoriques sur les pouvoirs créateurs comparés des deux sexes80.

Dans un contexte qui nous est encore plus contemporain, Camille Morineau, conservateur en chef des collections contemporaines du Musée national d’art moderne et commissaire de l’accrochage thématique Elles@centrepompidou, en 2009-2011, première grande manifestation en France consacrée aux œuvres des artistes femmes conservées dans les collections d’une institution publique, reformulait encore la même idée, avec force autant qu’avec finesse : « L’art des artistes femmes était, est et sera l’égal de celui des hommes, avec les variantes que l’expérience du genre et de ses travestissements peut apporter à chaque œuvre, à un moment ou à un autre81. » Or cette phrase en guise d’avertissement, qui rejoint parfaitement le commentaire de Roger Borderie datant des années 1970, ne témoigne-t-elle pas justement de la persistance, encore aujourd’hui, de certaines idées reçues sur la présence des femmes dans le monde de l’art ?

Prenant quant à elle ses distances vis-à-vis de toute dichotomisation entre art féminin et art masculin, Isabelle Waldberg fut catégorique sur sa conception de la sculpture, qui ne connaît, pour elle, ni engagements ni idéologies particulières. Une seule lutte fut constante dans sa démarche, celle de l’art en tant que moyen de matérialisation de l’esprit humain, universel et intemporel. Et dans cette quête, comme on a pu le voir, elle sut être intransigeante.