Ce n’est pas la sagacité ni le savoir qui manquaient à De Brosses et à Fréret ; il leur manquait deux choses : un terme de comparaison pour classer les faits qu’ils avaient observés, et un instrument de précision pour rendre les observations plus sûres et plus complètes. La découverte du sanscrit vint fournir l’un et l’autre1.

Au cours de la première moitié du xixe siècle, les études européennes menées sur la langue sanskrite, et notamment sur le sanskrit rigvédique, permirent non seulement de confirmer l’intuition du philologue Marc Zuerius van Boxhorn (1602-1653) quant à la parenté d’un certain nombre de langues (grec, latin, persan, langues germaniques) issues d’une langue mère, que ce savant hollandais avait, en son temps, nommée « langue scythique », tout en y adjoignant d’autres langues, mais encore de fonder définitivement la discipline scientifique qu’est la grammaire comparée, en déterminant les lois qui régissent les mutations consonantiques de toutes ces langues sœurs, héritières d’un fonds commun linguistique, dès lors, appelé indo-européen. Or, la classification des langues par familles, calquant la méthode classificatoire des espèces en sciences naturelles, fut à son tour empruntée par les savants qui portèrent leur attention sur la diversité des religions que l’humanité avait produite tout au long de son histoire. Aussi l’Inde n’a-t-elle pas seulement fourni aux linguistes une langue archaïque : elle a également procuré à ces savants du xixe siècle « un terme de comparaison » et « un instrument de précision », pour reprendre les termes du linguiste Michel Bréal (1832-1915), dans le domaine de l’étude des religions. Elle a participé ainsi à la mise en place de nouvelles disciplines : la mythologie comparée et l’histoire comparée des religions.

Durant cette période de transmission de méthodes et de savoirs, Friedrich Maximilian Müller2 fut assurément, en Europe, l’un des maillons importants qui contribua à la naissance de l’histoire comparée des religions, dans un contexte politique et colonialiste difficile et tendu, notamment entre le pouvoir britannique et l’Inde à partir de 1857, date de la Révolte des Cipayes, doublé des invectives des ministres des Églises chrétiennes n’acceptant aucunement les études comparatives entre le christianisme et les autres religions qui remettaient en cause la Révélation biblique. Mais pour parvenir à ces nouvelles mises en équation, il convenait d’établir des éditions imprimées des nombreuses sources manuscrites de l’Iran préislamique, de l’Inde védique et de la Chine ancienne, de déchiffrer leur langue archaïque, d’en comprendre le sens et d’expliquer le fondement des doctrines religieuses qu’elles renfermaient. C’est ce à quoi s’attela M. Müller en travaillant durant vingt-neuf années à la première édition complète du Ṛg Veda3, considéré alors comme le plus ancien monument littéraire de l’Inde et, a fortiori, de la sphère indo-européenne, accompagnée du commentaire exégétique de Sāyaṇa (xive siècle). Ce long travail d’éditions, de déchiffrements et de traductions aboutit à ce que le monde fut enfin rond, selon l’expression de l’indianiste Sylvain Lévi (1863-1935), professeur au Collège de France.

Il n’est guère possible d’exposer ici l’extrême complexité des relations que sut tisser Max Müller au cours de sa vie, tant avec les linguistes, les philologues, les indianistes, les historiens ou encore les savants des sciences naturelles et physiques de toute l’Europe qu’avec les poètes, les philosophes et politiques européens et indiens. C’est pourquoi, nous nous limiterons à la présentation des circonstances historiques qui amenèrent Max Müller à entreprendre la première édition complète du Ṛg Veda suivie de son commentaire médiéval de Sāyaṇa. Ce travail monumental influença l’ensemble de ses recherches4 et le conduisit à énoncer des théories aussi bien sur le langage et la mythologie (maladie du langage et solarisme) que sur l’origine et le développement de la religion (hénothéisme). À plus d’un titre, Max Müller, bien loin du courant romantique des générations précédentes5, peut être considéré comme le fondateur de la discipline de l’histoire comparée des religions visant, non pas à proposer des histoires juxtaposées de religions, mais à comprendre et à définir la religion et ses composantes comme production ou fabrication de l’esprit humain. Aussi, pour le savant d’Oxford, les textes religieux se révélaient être incontournables et se devaient d’être édités, traduits, étudiés et confrontés, « if we want to know what kind of creature homo sapiens is6 ».

L’édition textuelle du Ṛg Veda : Paris, Oxford, Strasbourg

Dès ses classes à la Nicolaischule de Leipzig, Max Müller, alors âgé de quinze ans, prit conscience de l’importance de la découverte des parentés entre le grec, le latin, le sanskrit et les langues modernes de l’Europe. Mais il comprit surtout qu’il était possible grâce aux lois de Rasmus Rask (1787-1832) et de Jacob Grimm (1785-1863) de saisir les mécanismes du langage qui aboutirent aux changements phonétiques de ces langues inscrites dans l’histoire de l’humanité :

Je me rappelle encore une leçon de notre professeur, M. Klee, à la Nicolaischule à Leipzig ; il ne se bornait pas à nous montrer les ressemblances frappantes entre un certain nombre de mots saillants du grec, du latin, et même du sanskrit, langue alors à peu près inconnue ; il écrivait au tableau noir les équations Zeus = Dyaus, Θεός = Deva. Il nous expliquait aussi avec quelle étonnante régularité les mots sanskrits, grecs et latins se retrouvaient en allemand, modifiés conformément à la loi de Grimm. ‘Cela est-il possible ? disions-nous. Les noirs habitants de Bénarès, – qui, à nos yeux de petits écoliers allemands, étaient de purs nègres, – auraient parlé une langue semblable à celles d’Homère et de Virgile ! Pour père et pour mère, ils auraient eu les mêmes mots que nous ! Et notre langue continuerait si bien la leur qu’étant donné certaines règles phonétiques, on pourrait presque deviner comment les anciens riverains de l’Indus et du Gange disaient père, mère, sœur, frère. […] C’était pour nous autant de révélations, comme une rénovation de l’histoire du monde7.

Dès lors, la conviction qu’à la lecture des sources textuelles dont l’histoire avait permis la conservation, il était possible de remonter le cours de la pensée des hommes, ayant parlé l’une de ces langues-filles, ne fit que croître durant ses études à l’université de Leipzig où il apprit l’hébreu, l’arabe et le sanskrit, sous la direction de Hermann Brockhaus (1806-1877), puis à l’université de Berlin où il suivit les cours de persan de Friedrich Rückert (1788-1866) et de grammaire comparée de Franz Bopp (1791-1867). À cette époque, en Europe, il n’était guère possible de poursuivre l’étude des langues anciennes, notamment celles relevant de la sphère linguistique indo-iranienne, sans venir à Paris afin d’y suivre l’enseignement délivré par les professeurs du Collège de France. Tout comme son maître Franz Bopp s’était mis à l’école d’Antoine Isaac Sylvestre de Sacy (1758-1838) en 1812, Müller se mit à celle d’Eugène Burnouf (1801-1852), spécialiste des langues indo-iraniennes et père de la bouddhologie européenne, qu’il rencontra pour la première fois le 20 mars 18458. Cette entrevue fut décisive dans l’orientation de ses recherches scientifiques car, si Max Müller avait quelque attirance pour l’étude de la philosophie upaniṣadique et qu’il avait osé dire à E. Burnouf qu’il jugeait les hymnes ṛgvédiques « very stupid », il ne tarda pas à saisir toute l’urgence d’une édition du Ṛg Veda telle que la formulait son nouveau maître : « We know what is in the Upanishads, but we want the Hymns and their native Comments9. »

Dans les années 1840, en effet, l’indianisme n’avait guère encore beaucoup progressé dans l’étude du Ṛg Veda. Pourtant, depuis le xviie siècle, les missionnaires chrétiens, installés dans les différents comptoirs commerciaux européens en Inde, avaient averti les bibliothécaires royaux que les brāhmanes détenaient un livre fort ancien, le Veda, auquel ils n’avaient pu avoir accès à la différence des Purāṇa, textes sectaires datant de la période médiévale. Au xviiie siècle, Voltaire pensa pouvoir attaquer la doctrine chrétienne en lui opposant enfin l’enseignement de l’Ezour vedam10 qu’il proclamait être l’ouvrage le plus ancien de l’Inde. Mais ce texte se révéla n’être qu’un faux, rédigé en Inde par des missionnaires chrétiens dans le but de réfuter les croyances des brāhmanes afin de faire progresser l’évangélisation des Indiens. Quant au français Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805), qui séjourna en Inde de 1754 à 1762, il ne parvint à obtenir par l’intermédiaire de la communauté des Pārsis de Bombay que la traduction persane des Upaniṣad réalisée par Dārā Shikōh (1615-1659), fils aîné de l’empereur moghol Shāh Jahān (1592-1666), dont il publia une traduction latine11 dès 1801 à Strasbourg12. Ce furent Antoine-Louis Polier (1741-1795), Robert Chambers (1737-1803), Williams Jones (1746-1794) et Henri Thomas Colebrooke (1765-1837) qui, attachés à l’East India Company, réunirent sur le sol indien un grand nombre de manuscrits du Veda qui furent par la suite déposés au British Museum, à la bibliothèque de l’East India Company de Londres et à la Bodleian Library d’Oxford. Dans son Essay on the Vedas13, H. Th. Colebrooke fut certainement le premier à donner une description du Ṛg Veda et à proposer une traduction anglaise d’un choix d’hymnes dont la langue archaïque lui résistait en de nombreuses occurrences. Durant les trois premières décennies du xixe siècle, la plupart des savants européens n’eurent accès aux religions de l’Inde qu’à travers les leçons régulières que l’indianiste britannique publia durant son séjour en Inde puis après son retour à Londres en 1815. Victor Cousin (1792-1867), qui ne pouvait lire les textes originaux, avouait en 1829, lors de ses cours portant sur les doctrines hindoues : « la philosophie indienne est pour moi à peu près toute entière dans les Mémoires de M. Colebrooke, insérés de 1824 à 1827 dans les premiers volumes des Transactions de la Société Asiatique de Londres14. »

Il fallut alors attendre vingt-cinq ans pour que l’élève de Fr. Bopp, Friedrich August Rosen (1805-1837)15, qui fut sollicité, lors de la fondation de l’Université de Londres en 1827, pour occuper la chaire de langues orientales, éditât en 1830 une traduction latine de sept hymnes (sūkta) tirés du Ṛg Veda16 d’après un manuscrit d’A.-L. Polier conservé au British Museum17. Conscient qu’une édition complète du texte sanskrit accompagnée d’une traduction, d’un commentaire suivi et d’un index des mots restait à faire, il décida, dès 1830, de réaliser cet important projet. En Inde, le pasteur John Stevenson (1798-1858)18, qui rejoignit la mission écossaise de Bombay en 1823 et qui plus tard devint président de la Royal Asiatic Society de Bombay, publia en 1833 le texte sanskrit, suivi d’une traduction en anglais, des trente-cinq premiers hymnes du Ṛg Veda19. Cette traduction fut vivement critiquée par Otto Böhtlingk (1815-1904) qui, s’il pouvait accepter que J. Stevenson pût être un bon missionnaire, considérait ce dernier comme un mauvais sanskritiste20. Mais ce genre de publication n’était pas pour inquiéter le jeune prodige F. A. Rosen. Celui-ci se démit de sa charge d’enseignement et devint secrétaire de la Royal Asiatic Society de Grande-Bretagne21 afin de se consacrer exclusivement à cette édition inédite. Malheureusement, de santé fragile depuis sa plus tendre enfance et s’étant épuisé à la tâche, il mourut à l’âge de trente-deux ans, en 1837, sans avoir achevé sa monumentale œuvre basée sur la lecture de deux manuscrits du Ṛg Veda, l’un conservé à la bibliothèque de l’East India House de Londres, l’autre provenant de la collection privée de R. Chambers. Tous les indianistes européens apprirent avec beaucoup de tristesse sa disparition et ses amis publièrent, en 1838, le travail qu’il avait néanmoins déjà accompli : l’édition des cent vingt et un premiers hymnes en une écriture indienne (nāgarī) non accentuée, leur transcription en lettres latines, leur traduction en latin « précise et serrée22 » et des notes jusqu’à l’hymne trente-deux23. Ses amis français, E. Burnouf, et anglais, Horace Hayman Wilson (1785-1860), le premier Boden Professor of Sanskrit de l’Université d’Oxford, avaient pensé poursuivre l’édition de la plus ancienne composition de l’Inde. Mais, accablés eux-mêmes par de longs travaux d’éditions et de traductions de sources sanskrites, ils durent se résigner. En 1845, E. Burnouf retrouva l’espoir de voir, un jour, édité le Ṛg Veda. En effet, il venait d’accorder un entretien à un jeune allemand, élève également de Fr. Bopp24, dont il apprécia très vite les capacités intellectuelles et linguistiques. Ce fut donc à Max Müller, son élève de cœur, qu’il confia personnellement cette longue et difficile tâche d’une édition intégrale que l’Europe savante attendait avec impatience depuis plus d’un siècle :

I [Müller] carefully attended his [Burnouf] lectures, which were on the Hymns of the Rig-veda and opened an entirely new world to my mind. We had the first book of the Rig-veda as published by Rosen, and Burnouf’s explanations were certainly delightful. […] I never can adequately express my debt of gratitude to him. He was of the greatest assistance to me in clearing my thoughts and directing them into one channel. ‘Either one thing or the other,’ he said. ‘Either study Indian philosophy and begin with the Upanishads and Sankara’s commentary, or study Indian religion and keep to the Rig-veda, and copy the Hymns and Sayana’s commentary, and then you will be our great benefactor.’ A great benefactor ! That was too much for me, a mere dwarf in the presence of giants. But Burnouf’s words confirmed me more and more in my desire to give myself up to the Veda25.

L’engagement de Müller dans ce travail d’édition fut total. Il dura vingtneuf ans. Il commença par la tâche la plus ingrate et la plus épuisante, celle de recopier les manuscrits du Ṛg Veda et du commentaire de Sāyaṇa conservés à la Bibliothèque royale de Paris. E. Burnouf lui confia également ses propres manuscrits et copies tout en l’exhortant à ne pas fumer en leur présence, car le savant français ne supportait aucunement l’odeur du tabac. Müller s’astreignit à un emploi du temps drastique, retrouvant celui qu’il avait connu à la Nicolaischule26. Il se levait à cinq heures du matin et recopiait pendant trois ou quatre heures les manuscrits védiques. Cependant, pour subsister financièrement, il se vit obligé d’effectuer des copies de textes sanskrits pour des amis et des savants parisiens tel le baron d’Eckstein (1790-1861)27. La solution qu’il trouva, afin de ne pas amputer le temps qu’il consacrait à l’étude du Ṛg Veda, fut de ne dormir qu’un jour sur deux. Ainsi honorait-il ses commandes en travaillant tout le jour et une nuit sur deux, ne s’accordant alors que deux heures de sommeil. Lorsqu’il acheva de recopier le premier huitain28 (aṣṭaka) du Ṛg Veda, il s’aperçut, après relecture, qu’il avait commis des fautes de copie. Ses yeux, sollicités à outrance, avaient parfois sauté une ligne ou en avaient doublé une, du fait de la répétition de substantifs marqués de la même flexion nominale dans les commentaires de Sāyaṇa. C’est pourquoi l’astucieux Allemand décida d’utiliser des feuillets de papier pelure afin de calquer le texte sanskrit et ainsi d’éviter les inéluctables erreurs imputables même au meilleur des copistes. Le 11 juin 1845, il écrivit à sa mère, qui résidait à Leipzig, que ses études, sur le plus ancien et le plus important livre de l’Inde, l’accaparaient jour et nuit au grand dam de son portier qui s’en plaignait et fit circuler des rumeurs étranges au sujet de ce « Monsieur Max » qui, au matin, ne buvait pas de café, qui, au soir, ne mangeait que deux petits pains secs et qui, en journée, écrivait en hébreu29 !

La question, qui se posa bien vite au jeune Allemand, fut de convaincre un éditeur qui acceptât de publier six volumes de mille pages chacun, entièrement recouvertes d’écriture indienne que seul un très petit cercle de savants européens seraient à même de lire et donc d’acheter. Il lui fallait également trouver des fonds financiers très importants pour mener à bien cette édition inédite. Alexander von Humboldt (1769-1859), qui fut nommé président de la Société de géographie en cette année 1845, sollicita le roi de Prusse, Friedrich Wilhelm IV (1795-1861) dans ce but. Malgré cet appui considérable, le projet de faire éditer le Ṛg Veda par les imprimeurs allemands n’eut aucune suite. Dans une lettre datée du 8 décembre 1845, en provenance de Berlin, Humboldt lui conseilla d’accepter soit l’offre d’O. Böhtlingk, soit celle de H. H. Wilson. La proposition de publier l’édition du Ṛg Veda à Saint Pétersbourg avait émané non pas de l’Académie impériale des sciences30 mais d’O. Böhtlingk lui-même qui, sans attendre la réponse de Müller, avait annoncé à l’Académie la publication prochaine du Veda par ses soins, « conjointement avec Monsieur Müller de Paris31 ». Bien que ce dernier ne reçût jamais directement de l’Académie ni proposition ni garantie32, O. Böhtlingk le pressait de lui envoyer son travail et lui assurait qu’il ferait également venir de Londres et de Berlin d’autres manuscrits du Ṛg Veda et du commentaire de Sāyaṇa. E. Burnouf et Theodor Goldstücker (1821-1872) conseillèrent à M. Müller de renoncer à travailler avec O. Böhtlingk qu’ils savaient être déjà fâché avec Fr. Bopp33. Aussi le savant sanskritiste de Saint-Pétersbourg ne pardonna-t-il jamais à Max Müller d’avoir refusé de publier avec lui le Ṛg Veda et son commentaire. Ce fut donc vers l’Angleterre que se tourna l’étudiant parisien qui débarqua à Londres, en juin 1846, sous une pluie battante34.

Il fallut encore une année entière de négociations pour que Müller, appuyé par H. H. Wilson et surtout par le chevalier von Bunsen (1791-1860), alors ambassadeur de Prusse en Angleterre, obtînt enfin l’accord financier35 de la puissante East India Company pour la publication de l’édition du Ṛg Veda, accompagné du commentaire intégral de Sāyaṇa. Après avoir compulsé les manuscrits, conservés à la bibliothèque de l’East India House et dans des collections privées, et dont la qualité dépassait de loin celle des manuscrits de Paris, après en avoir confronté les variantes et vérifié la conformité des passages tirés de textes sanskrits cités par Sāyaṇa dans son commentaire, Müller acheva le premier volume à l’automne 1847. Le 18 octobre, il envoyait les premières épreuves à E. Burnouf qui, dans une lettre datée du 9 novembre, lui communiqua toute son admiration pour le travail réalisé, l’avancée certaine de la science mais aussi la finesse de la typographie indienne36. Une fois achevées les nombreuses relectures des épreuves pour lesquelles l’imprimeur de l’université d’Oxford avait dû utiliser pas moins de trois cents caractères différents afin d’imprimer la totalité des ligatures propres à l’écriture indienne, le premier volume (1.1.1 à 1.8.24-2637) de 1020 pages in-quarto parut à la fin d’octobre 184938. Ce fut pour Max Müller un véritable succès qui lui assura, auprès des indianistes européens, une notoriété certaine et définitive. Il venait de faire imprimer, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, le premier huitain du Ṛg Veda39, un ensemble de 121 hymnes, ainsi que son long commentaire médiéval. Il ne lui restait plus qu’à poursuivre ce travail d’édition, c’est-à-dire de préparer pour l’impression les sept aṣṭaka suivants ne contenant pas moins de 896 hymnes ! Si la réalisation hors norme de ce premier volume ne fut due qu’à la seule abnégation de Max Müller, alors âgé de 26 ans, qui travailla sans relâche durant cinq années, elle est aussi le résultat d’un petit réseau de savants qui avaient à cœur de voir paraître, un jour, une telle édition à partir de laquelle indianistes et linguistes pourraient se lancer sérieusement dans de nouvelles recherches comparatives :

L’édition monumentale de Max Müller apportait enfin, introduit par de savantes préfaces, un texte du Rk que consolidait la double garantie littérale du padapāṭha40 et du commentaire, avec, même, cette élégance suprême d’un semblant de critique textuelle. Il était possible dès lors de se mesurer avec un document sûr, qui semblait relever de toutes les méthodes de la philologie occidentale41.

À ce titre, il convient de noter que Max Müller n’avait alors à sa disposition que les seuls manuscrits rapportés en Europe, une Europe qui se réduisait à la France et à l’Angleterre. Pour l’édition de ce premier volume, tout commença à Paris où, sur l’invitation d’E. Burnouf, il put compulser tout d’abord un vieux manuscrit de 1682 – auquel il attribua la référence A1 dans son édition –, conservé à la Bibliothèque nationale de Paris, qui contenait le commentaire du premier aṣṭaka du Ṛg Veda par Sāyaṇa. Sa belle écriture, fort lisible, incita immédiatement Müller à entreprendre ce travail d’édition textuelle. Cette même bibliothèque avait à sa disposition deux autres copies modernes des commentaires de Sāyaṇa effectuées par des savants européens, la première (C1) recouvrait le commentaire des huit aṣṭaka, la seconde (C2) uniquement celui du premier. Enfin, Müller eut l’opportunité de comparer ces textes avec le manuscrit personnel d’E. Burnouf (B2) que ce dernier lui confia durant son séjour à Paris et qui contenait l’ensemble du commentaire de Sāyaṇa. Cette copie avait été réalisée par un brāhmane de Puṇa à la demande de J. Stevenson pour le savant français.

En Angleterre, suite à l’occupation coloniale de l’Inde depuis deux siècles, les bibliothécaires de l’East India Company avaient pu recueillir un ensemble de manuscrits plus considérable. Müller avoua, par la suite, qu’il n’aurait jamais pu parvenir à la qualité d’édition qui fut la sienne, sans avoir passé trois nouvelles années à comparer les variae lectiones des douze manuscrits conservés en Angleterre. À la bibliothèque de l’East India House, il put compter sur la précieuse aide du directeur, H. H. Wilson. Pour la première fois, il eut accès aux manuscrits du Ṛg Veda lui-même, notamment à l’aide d’une copie complète des huit aṣṭaka datée de 1745 (S3) et ayant appartenu à H. Th. Colebrooke, ainsi que la copie complète des huit aṣṭaka, dans sa version padapāṭha (P2), exécutée à Bombay et provenant de la collection privée de John Taylor (décédé en 1821). La bibliothèque avait également dans son fonds deux manuscrits du commentaire des huit aṣṭaka du Ṛg Veda de Sāyaṇa, le premier réalisé à Bénarès entre 1747 et 1760 (A2) et ayant appartenu à H. Th. Colebrooke, le second (B1) provenant de Puṇa et à partir duquel fut réalisé le manuscrit détenu par E. Burnouf (B2).

Mais M. Müller put également compter sur l’aide des hauts fonctionnaires qui, revenus des Indes orientales, avaient ramené de nombreux manuscrits. Dès son arrivée, il eut bien sûr accès à ceux, personnels, de H. H. Wilson. Ce dernier possédait quatre copies modernes du commentaire de Sāyaṇa. La première (C3), venant du Sanskrit College de Calcutta, et la deuxième, en bengali (C6), contenaient toutes deux le commentaire du premier aṣṭaka du Ṛg Veda ; la troisième, datée de 1834, le commentaire complet (C4) ; et la quatrième (C5) un ensemble fragmentaire. William Hodge Mill (1792-1853), ancien directeur du Bishop’s College de Calcutta qui, après dix-huit années passées en Inde, était devenu professeur d’hébreu à l’Université de Cambridge, lui ouvrit sa collection dans laquelle trois manuscrits, contenant les huit aṣṭaka du Ṛg Veda, retinrent son attention. Les deux premiers (S1 et S2) étaient respectivement datés de 1720 et 1757 et provenaient tous deux de Bénarès ; le troisième (P1), une version padapāṭha du Ṛg Veda, était l’œuvre de quatre copistes qui se succédèrent dans ce travail de 1615 à 1800. W. H. Mill lui permit aussi de travailler sur une copie moderne du commentaire complet de Sāyaṇa (C2). Tous ces manuscrits, ayant appartenu aux professeurs H. H. Wilson et W. H. Mill, furent par la suite acquis par la Bibliothèque bodléienne d’Oxford. Notons, également, sa prise en compte d’un manuscrit, en mauvais état de conservation, contenant le commentaire du premier aṣṭaka du Ṛg Veda de Sāyaṇa et ayant appartenu à la collection de R. Chambers (A3).

Tous ces manuscrits, ne remontant pas au-delà du xviie, permirent au jeune savant allemand d’entreprendre son travail d’édition. La lecture des hymnes du Ṛg Veda était assurée par les manuscrits S confrontés à leur version padapāṭha des manuscrits P et à ceux contenus dans le commentaire médiéval des manuscrits A, B et C. La première constatation que fit M. Müller, fut que les hymnes ṛgvédiques, qui répondaient aux exigences de la métrique et qui avaient été conservés par une récitation continuelle dans les écoles brāhmaniques durant plusieurs millénaires, ne présentaient pas de variantes significatives. Cette constatation porta par la suite Max Müller à une étude approfondie de la langue védique à partir de laquelle il édifia ses théories sur le langage et sur l’histoire de l’origine et du développement de la religion. À l’inverse, le texte en prose de Sāyaṇa, qui vécut au xive siècle, était particulièrement corrompu et demanda à Müller la plus grande attention pour en éditer une lecture sûre.

Après la publication du premier volume, le savant d’Oxford entreprit le même travail sur le deuxième aṣṭaka du Ṛg Veda et les commentaires de Sāyaṇa s’y rapportant. Cinq nouvelles années de travail continu lui furent nécessaires. La notoriété qu’il sut conquérir en Europe parvint progressivement jusqu’en Inde. Par des relations nouvellement établies, il sollicita les savants européens établis à Bombay, Calcutta et Bénarès. Il reçut une nouvelle copie du commentaire de Sāyaṇa (B3), en provenance de Bombay, qui avait été effectuée à partir du même manuscrit qui avait servi pour B1. Edward Roër (1805-1866) lui fit envoyer de Calcutta une autre copie du commentaire médiéval. Mais celle-ci disparut dans les profondeurs de l’océan lorsque le navire qui avait à charge de la lui convoyer fit naufrage. Au moment de mettre sous presse son deuxième volume, H. H. Wilson reçut de Bénarès un manuscrit du commentaire complet de Sāyaṇa (Ca), envoyé par les soins de James Robert Ballantyne (1813-1864). Immédiatement averti, M. Müller fut enthousiaste à sa lecture car ce spécimen avait été réalisé entre 1566 et 1567. Il s’avérait être, de ce fait, le plus ancien manuscrit complet du commentaire de Sāyaṇa que l’Europe possédait désormais. Enfin, Fitz-Edward Hall (1825-1901), en poste à Bénarès, fit acheminer à Max Müller un manuscrit daté de 1568 contenant quelques fragments du commentaire du troisième aṣṭaka du Ṛg Veda (Aa). Fort de ces nouveaux manuscrits, le deuxième volume de 1067 pages in-quarto contenant le deuxième aṣṭaka du Ṛg Veda et une partie du troisième (2.1.1 à 3.4.9) ainsi que les commentaires de Sāyaṇa parut au début de l’année 1854. Dans sa préface, M. Müller ne put omettre de rendre hommage à Burnouf, son maître et ami français, qui, à l’âge de 51 ans, venait de succomber à la maladie et qui laissait non seulement une famille et des amis en deuil, mais encore sa traduction du Bhāgavata Purāṇa et sa longue introduction à sa traduction du Saddharmapuṇḍarikasūtra inachevées :

Depuis la publication du premier volume du Rig-Veda, nous avons souffert une perte irréparable. La mort d’Eugène Burnouf a privé la philologie sanskrite d’un de ses principaux soutiens, d’un de ses plus grands ornements. Sa perte se fera longtemps sentir dans différentes branches des études orientales, où son nom est attaché à quelques-unes des plus brillantes découvertes de notre siècle. […] En perdant Burnouf, nous avons perdu non seulement un collaborateur infatigable, non seulement un maître désintéressé, mais un juge très respecté, dont l’approbation était recherchée de tous, dont la censure était redoutée, et dont les décisions ne manquaient jamais d’être distinguées par l’équité et la justesse. […] Lorsque j’appris la nouvelle de sa mort, il me sembla, et nombre de personnes occupées d’études du même genre ont dû éprouver la même impression, que notre travail avait perdu beaucoup de son charme, et, en quelque sorte, son but. Qu’en dira Burnouf ? telle fut ma première pensée, quand j’achevai le premier volume du Rig-Véda. Et aujourd’hui que je finis le second volume, soumis à son tour à l’appréciation de tant de savants dont j’admire la science, et à l’amitié desquels j’attache un haut prix, mes pensées se reportent encore vers celui qui n’est plus au milieu de nous, et je me demande, non sans tristesse, quel eût été son jugement sur mon travail42.

Nommé professeur des langues et des littératures de l’Europe moderne à l’Université d’Oxford en 1854, Müller poursuivit sa lente édition du Ṛg Veda et de son commentaire médiéval. Le troisième volume, de 1042 pages in-quarto, contenant la suite du troisième aṣṭaka, le quatrième et une partie du cinquième (3.4.12 à 5.2.29) parut en 1856. En 1858, Müller fut nommé Fellow de All Souls’ College, à Oxford, et membre correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Il donna un grand nombre de conférences et publia plusieurs ouvrages sur la science du langage et l’histoire des religions. Un an auparavant, la brutalité de la colonisation imposée par l’East India Company avait conduit à la révolte des Cipayes, dont de terribles massacres résultèrent. Müller n’hésitait jamais à dénoncer dans ses conférences l’impasse de tels procédés à l’encontre des Indiens. Leur langue était sœur de celle des Britanniques, et tous, Indiens comme Britanniques, étaient les descendants et les héritiers des vieux peuples de langue indo-européenne. Mais, en 1858, la dissolution de la Company lui fit craindre l’arrêt de son édition du Ṛg Veda. Conscient de l’intérêt du travail du savant allemand, tant pour la gloire d’être le premier pays européen à avoir entrepris financièrement l’édition intégrale du Ṛg Veda, laissant loin derrière l’Allemagne, la Russie et la France, que pour assurer la haute société brāhmanique indienne de l’intérêt qu’il portait à sa colonie, le gouvernement anglais finança la suite des éditions. Le quatrième volume du Ṛg Veda (1067 pages in-quarto), contenant la suite du cinquième aṣṭaka et une partie du sixième (5.3.1 à 6.7.13) fut donc publié en 1862, dédié à la reine Victoria. Cette même année, sept cents brāhmanes se réunirent à Puṇa pour examiner les premiers volumes. Ils reconnurent l’excellence du travail accompli et firent corriger leurs propres manuscrits43. Le nom de Müller commença alors à circuler dans les milieux brāhmaniques et les courants politiques indiens44. Mais à Oxford, ses recherches sur le langage et sur les origines de la religion lui valurent des critiques de la part des ministres des Églises chrétiennes45. En 1860, lorsque mourut H. H. Wilson, Boden Professor of Sanskrit, toute l’Europe savante pensa que M. Müller allait lui succéder. Or, en 1861, les votes donnèrent l’avantage à Monier Monier-Williams (1819-1899), plus conservateur et mieux disposé à entreprendre des travaux sur le sanskrit qui profiteraient également à l’évangélisation de l’Inde.

En 1870, lorsque la guerre franco-allemande éclata, Max Müller fut pris entre son patriotisme, ses inquiétudes pour sa mère demeurée à Leipzig, ses cousins, Adolf et Fritz, engagés sur le front, sa détresse paternelle face à sa fille Émilie, en colère contre l’Allemagne, et son anxiété en pensant à tous ses amis français46 : « I cannot tell you how this war crushes me. I sometimes feel as if I could bear it no longer and must be off. What savages we are in spite of all these centuries47 ! ». Au cours de l’année 1871, les démarches entreprises par Franz von Roggenbach (1825-1907), préposé à la création des chaires de la nouvelle université allemande de Strasbourg, conduisirent M. Müller à accepter d’y venir pour dispenser son enseignement. L’Allemagne, qui avait le projet de faire de l’Université de Strasbourg48 un modèle dans le domaine des sciences, se mit donc à la recherche des savants allemands expatriés, notamment les orientalistes49. Dans le domaine de la science du langage, Max Müller était le candidat de renommée internationale idéal. Puisque l’Université d’Oxford lui avait refusé la chaire de sanskrit, les autorités allemandes en profitèrent pour l’inviter à inaugurer celle de la Kaiser-Wilhelms-Universität au cours de l’année 1872 avec un salaire annuel de 4 000 thalers. Tiraillé entre ce que lui avait offert l’Angleterre depuis son arrivée en 1846 et ses origines allemandes, voyant là l’opportunité de se rapprocher de sa mère, Max Müller accepta finalement de venir à Strasbourg pour y enseigner durant un seul semestre : « Professor Max Müller (Oxford) wird die Güte haben, im Sommersemester über die ‘Resultate der vergleichenden Sprachwissenschaft’ zu lesen50 ». Avant de partir, il acheva, le 6 avril, la rédaction de la préface du cinquième volume (1069 pages in-quarto) de son édition du Ṛg Veda (6.7.16 à 7.8.28) qui fut publié au cours de l’année 1872. Lors de sa réalisation, il reçut de Bhao Daji (1822-1874), membre de la Royal Asiatic Society, deux nouveaux manuscrits (CB et AD datant de 1757), contenant le commentaire complet de Sāyaṇa et dont il prit en considération les variantes pour établir le texte des septième et huitième aṣṭaka.

En Europe, l’annonce de la venue de M. Müller à Strasbourg eut un retentissement considérable. Les journaux français ironisèrent sur celui qui avait été l’élève de cœur d’Eugène Burnouf, qui venait d’être nommé membre associé de l’Académie des inscriptions et belles-lettres et qui allait pourtant, par ses savantes conférences, aider à la germanisation de l’Alsace51. En 1900, M. Bréal en fit encore mémoire dans son éloge funèbre :

En 1870, parmi tant de causes de tristesse, ce fut un chagrin de le voir prendre parti contre nous avec une décision à laquelle sa situation d’Oxford ne l’obligeait point. Passe encore pendant que durait la lutte ! Mais quand tout était fini, il s’en alla, lui professeur anglais, lui récemment comblé de tout ce que la France pouvait prodiguer à un homme, il alla prendre part à l’inauguration de l’Université de Strasbourg ! Ses amis en furent affligés pour lui. Il faut croire que plus tard ce souvenir lui pesait : il se montra toujours pour ses confrères français un collègue empressé et serviable52.

Les circonstances voulurent que la malle plombée qui renfermait ses livres et ses manuscrits, dont il avait grandement besoin pour poursuivre ses recherches, fût perdue, au cours de son voyage, entre Londres et Bonn. Cet incident fut assez grave pour que le Kronprinz lui-même ordonnât qu’elle fût retrouvée. Elle le fut du côté de Hambourg et restituée au savant allemand53. Installé au 4 Regenbogengasse, dans un petit appartement de trois pièces, Max Müller dispensa à l’Université (qui occupait provisoirement une partie du Palais des Rohan) une première leçon sur la science du langage54, le mercredi 24 mai 1872, devant quelque cinquante auditeurs, l’affluence estudiantine la plus importante de cette période. Ses cours de grammaire sanskrite furent suivis par une douzaine d’intéressés. Un des avantages qu’il ressentit immédiatement, fut de pouvoir professer dans sa langue maternelle et ainsi de dispenser six leçons par semaine, là où, à Oxford, il parvenait à n’en donner que vingt-quatre par an55.

De retour en Angleterre, Max Müller termina en février 1873 les relectures du sixième et dernier volume (1204 pages in-quarto) de l’édition du Ṛg Veda (8.1.1 à 8.8.49), qui sortit de chez l’imprimeur en 1874. Dans sa préface, il remercia tous ceux, Français, Allemands, Anglais et Indiens56, qui l’avaient aidé dans cette grande entreprise de l’édition de la plus ancienne des compositions sanskrites et de son commentaire médiéval. À l’initiative de Burnouf, Müller avait su sans relâche, pendant vingt-neuf ans, motiver et fédérer autour de ce projet démesuré un nombre important de savants européens. Il réitéra l’expérience en invitant les plus grands spécialistes de son temps à entreprendre la traduction de textes religieux importants afin de mieux asseoir les études comparatives. À partir de 1879, il fit publier par les presses de l’Université d’Oxford cinquante volumes sous le titre évocateur The Sacred Books of the East57. Il réalisera, pour sa part, la traduction de textes védiques58 et bouddhiques59.

Au cours de ce mois de février 1873, Müller dîna avec le prince Leopold (1853-1884) qui lui assura que la reine Victoria souhaitait vivement qu’il restât en Angleterre. Les différences notoires entre les systèmes universitaires anglais et allemand, le souci de l’éducation de ses enfants, la vie qui avait toujours été la sienne dans son pays d’adoption, la demande de la reine eurent raison de l’offre strasbourgeoise. Le savant allemand renonça donc à la chaire de sanskrit de la Kaiser-Wilhelms-Universität60 et il demeura à Oxford jusqu’à sa mort, survenue le 28 octobre 1900.

Les calques du commentaire du Ṛg Veda de Sāyaṇa conservés à la BNUS

Durant la guerre franco-allemande, les bibliothèques strasbourgeoises eurent à subir de lourdes pertes. Plus de 300 000 volumes et près de 3 500 manuscrits furent détruits. Par un appel aux dons sans précédent lancé par Karl August Barack, auquel répondirent pas moins d’une trentaine de pays, la Kaiserliche Universitäts und Landesbibliothek zu Strassburg parvint en trois ans à reconstituer un fonds de 200 000 volumes. L’Inde envoya 2 300 imprimés et manuscrits à partir d’un centre de collecte établi à Bombay61. En septembre 1872, Max Müller présenta à la Kaiser-Wilhelms-Universität le généreux don qu’avait consenti l’Université d’Oxford à la nouvelle université allemande : un ensemble de 650 volumes62 des Clarendon Press portant l’ex-dono « Presented to the Library of the University of Strassburg by the University of Oxford – 187263 », qui fut exposé pour l’occasion dans une des salles du Palais des Rohan. La même année, la bibliothèque de Strasbourg acquit 2 302 imprimés, manuscrits et calques de la collection privée de Th. Goldstücker, décédé le 6 mars à Londres, parmi lesquels les six volumes de l’editio princeps de l’édition du Ṛg Veda de Max Müller64.

La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) possède également, dans sa collection de manuscrits, quatre calques du commentaire du Ṛg Veda de Sāyaṇa réalisés par M. Müller lui-même et décrits sommairement par Ernest Wickersheimer comme suit : « 4665-4668. – ‘Sayana’s Commentar zum Rigveda. Ashtaka I. Mandala VI. Mandala X oder Ashtaka VII. Theil des Ashtaka VIII.’ D’après une copie de Max Müller65 ».

Le MS 4.665 est de loin le plus volumineux des quatre et comporte plusieurs numérotations discontinues. La reliure (210 x 280 mm) est en basane. Il contient 1128 feuillets de papier pelure (190 x 270 mm). La page de garde porte une inscription manuscrite « 16 Vedārthaprakāśa » et la page de titre, le texte imprimé suivant : « Sayana’s Commentar zum Rigveda. Ashtaka I. Nach der Copie von Max Müller ». Première ligne du premier feuillet : « 38 – atigaṃ bhīrasya vedasyārthamavabodhayituṃ śikṣadī° » (= RVS I-1849, p. 33). Ligne finale du dernier feuillet : « °vīye vedārthaprakāśe prathamasyāṣṭame aṣṭamo dhyāyaḥ ║ śrīkṛṣṇārpanamastā ║ » (= RVS I-1849, p. 983).

Le MS 4.666, à reliure (210 x 280 mm) en basane, comporte 221 feuillets de papier pelure (190 x 270 mm). La page de garde porte l’inscription manuscrite « 74 » et la page de titre, le texte imprimé suivant : « Sayana’s Commentar zum Rigveda. Mandala VI. Nach der Copie von Max Müller ». Première ligne du premier feuillet : « bhāradvāje ṣaṣṭhe maṇḍale ṣaḍanuvākāḥ tatra prathame nuvāke paṃcadaśa sūktāni tatra tvaṃ hyagna iti trayodaśarcaṃ sū° » (= RVS III-1856, p. 571). Ligne finale du dernier feuillet : « °ṣṭe maṃḍale ṣaṣṭho nuvākaḥ iti ṣaṣṭhaṃ maṃḍalaṃ samāptaṃ » (= RVS III-1856, p. 900) suivie d’une spirale dans laquelle est inscrite la date du « 19/9 1845 ».

Le MS 4.667, à reliure (210 x 280 mm) en basane, comporte 165 feuillets de papier pelure (190 x 270 mm). La page de garde porte l’inscription manuscrite « 75 » et la page de titre, le texte imprimé suivant : « Sayana’s Commentar zum Rigveda. Mandala X oder Ashtaka VII. Nach der Copie von Max Müller ». Première ligne du premier feuillet : « 128a (anfang von msc. A.) daśame maṇḍ° ». Ligne finale du dernier feuillet : « °kāśa ṛgsaṃhitābhāṣye ṣṭamāṣṭake ṣṭamo dhyāyaḥ » (= RVS VI-1874, p. 618).

Le MS 4.668, à grande reliure (270 x 430 mm) en basane, comporte 210 grands feuillets de papier pelure (260 x 420 mm). La page de garde porte l’inscription manuscrite « 76 » et la page de titre, le texte imprimé suivant : « Sayana’s Commentar zum Rigveda. Theil des Ashtaka VIII. Nach der Copie von Max Müller ». Première ligne du premier feuillet : « maheśvaraṃ ║1║ saptame ṣṭamamadhyāyaṃ vyākhyāyā° » (= RVS VI-1874, p. 1). Ligne finale du dernier feuillet : « bhavitṛtareṇa tenopadhānena tvām abhyadhāṃ │ abhito dhārayāmi │ te tava bhartuḥ ma (Ende der Copie) » (= RVS VI-1874, p. 527).

Toutes ces copies ont été faites à l’aide de feuilles de papier pelure et correspondent donc à la période à partir de laquelle M. Müller commença à calquer les manuscrits du commentaire de Sāyaṇa afin d’éviter toute erreur de retranscription. Mais l’utilisation de ces fines feuilles a eu des conséquences fâcheuses. Avec le temps, l’encre a bavé et certaines ligatures sanskrites sont devenues parfois si illisibles qu’il convient de les déchiffrer à l’envers par transparence du verso. Par ailleurs, les numérotations 16, 74, 75 et 76 ne correspondent en rien à une suite continue du texte du commentaire médiéval puisque le MS 4.666 (74) contient le maṇḍala VI alors que le MS 4.667 (75) comprend le maṇḍala X66. Il s’ensuit que ces quatre calques n’ont pas été forcément réalisés à partir d’un même manuscrit.

Dans le MS 4.665, le début du premier aṣṭaka manque et le grand nombre d’interpolations67 permet de supposer qu’il s’agirait du calque du manuscrit B2 d’E. Burnouf réalisé à Paris en 1845. Pour le MS 4.666, la date du 19 septembre 1845 nous fournit un précieux renseignement car il ne peut s’agir que d’un calque d’un des manuscrits parisiens dont sont exclus ceux qui ne comportent que le premier aṣṭaka. Il ne peut donc s’agir que du C1 ou du B2. Encore une fois, la présence d’interpolations conduirait à y voir le calque du maṇḍala VI du manuscrit B2 d’E. Burnouf. Dans le MS 4.667, la mention « anfang von masc. A » oblige à considérer ce calque comme la copie de l’un des trois manuscrits A. Il convient d’éliminer le manuscrit parisien A1 qui ne comporte que le premier aṣṭaka. Au vu de la détérioration du A3 de Berlin, il pourrait s’agir du calque du septième aṣṭaka du manuscrit A2 de H. Th. Colebrooke qui était conservé à la bibliothèque de l’East India House de Londres. Quant au MS 4.668, il ne peut être considéré comme la suite du MS 4.667. Conformément à la volonté de M. Müller, sa bibliothèque de 13 000 volumes dont quatre-vingt-un manuscrits sanskrits, fut achetée en bloc en 1901 par le baron Iwasaki à la demande du bouddhologue et sanskritiste Junjiro Takakusu (1866-1945), professeur de l’université impériale de Tōkyō68 afin d’enrichir le fonds de ce qui deviendra l’une des plus grandes bibliothèques mondiales sur l’Asie69. Parmi les quatre-vingt-un manuscrits sanskrits se trouvent un ensemble de seize copies et calques des commentaires du Ṛg Veda de Sāyaṇa70 réalisés par Müller. La Kaiserliche Universitäts und Landesbibliothek zu Strassburg fut donc dépositaire de quatre calques dont il n’est guère possible de connaître la provenance. Ces calques, en effet, ne comportent aucun numéro de renvoi aux archives administratives de la BNUS. Ont-ils été offerts par Müller, lors de sa venue à Strasbourg, après avoir considéré que ceux-ci n’apportaient pas d’éléments nouveaux à son édition ? Ont-ils été acquis par la Bibliothèque de Berlin et envoyés par la suite à la Bibliothèque de Strasbourg comme ce fut le cas pour les calques de R. Chambers ? Font-ils partie des calques utilisés par les professeurs allemands sollicités par M. Müller pour relire ses épreuves avant impression puis déposés soit à Berlin soit à Strasbourg ? Autant de questions qui demeurent aujourd’hui sans réponse.

Vers l’histoire comparée des religions

L’édition du Ṛg Veda71 n’a pas seulement permis aux indianistes de prendre connaissance de son contenu et de le confronter aux autres monuments de la littérature indienne postérieurs, elle a été l’instrument qui permit un nouveau départ tant en linguistique72 qu’en histoire comparée des religions. Les vingt-neuf années passées à lire le Ṛg Veda, à en comprendre la langue, la poétique, les doctrines religieuses ont conduit M. Müller à formuler quelques hypothèses et théories dans ces deux domaines de recherche, poursuivant ainsi le travail de son maître français :

Il n’y avait pas alors en Europe de savant qui fût plus versé que Burnouf dans la langue et dans les traditions du Véda. Ami intime de Rosen, lui seul perpétua, après la mort de Rosen, la tradition des études védiques. Il voulait que tous ceux qui venaient travailler sous lui fussent pénétrés de l’importance de ces études, et il leur prouvait que, pour avoir une intelligence vraie de l’histoire primitive de l’humanité, et pour faire une étude comparative des religions de l’Orient, la connaissance du Véda était indispensable73.

Le Ṛg Veda se révélait être, en effet, un vestige de l’humanité non négligeable. N’ayant pas subi l’influence des cultures proche-orientales, il pouvait servir de comparant au même titre que les textes chinois les plus anciens. L’étude comparée des religions en Europe, prise sous le joug de la tradition judéo-chrétienne, ne pouvait, en effet, s’étayer sans documentation historiquement attestée et rivalisant d’ancienneté avec les plus anciens textes bibliques. Or, les peuples de langue indo-européenne, en dehors des mondes grec et iranien qui avaient été en contact avec les cultures proche-orientales, n’avaient guère laissé de documentation ancienne. Et les croyances des peuples de tradition orale, dits primitifs, n’avaient aux yeux de M. Müller rien de premiers, car ces ethnies, aussi primitives que les anthropologues pouvaient les qualifier, n’en demeuraient pas moins contemporaines de leurs observateurs européens. C’est pourquoi, après les tentatives de H. Th. Colebrooke, M. Müller essaya d’établir une chronologie des textes védiques. Partant des données grecques sur les conquêtes macédoniennes de la vallée de l’Indus, il détermina l’avènement de la dynastie des Maurya et la date d’intronisation approximative du roi Aśoka à partir de laquelle il déduisit, d’après la chronologie de la tradition bouddhique, que le Buddha avait probablement vécu entre le vie et le ve siècle av. J.-C. Considérant que les textes védiques lui étaient antérieurs, il remonta le temps en répertoriant les sources védiques selon quatre grandes périodes : Sūtra (600 av. J.-C. et après), Brāhmaṇa (600 à 800 av. J.-C.), Mantra (800 à 1000 av. J.-C.) et Chandas (1000 à 1200 av. J.-C.). Cette chronologie hypothétique, qui avait le seul tort de voir dans toutes ces productions littéraires des périodes successives distinctes, fut largement acceptée durant tout le xixe siècle et une grande partie du xxe siècle74. Ainsi, Max Müller supposait que la composition des hymnes ṛgvédiques remontait vers la fin du iie millénaire avant notre ère75 et que ces derniers étaient, de ce fait, bien plus anciens que tous les textes grecs et latins connus jusqu’alors76 qui n’avaient pas subi l’influence de la tradition judéo-chrétienne. Les résultats incontestables apportés par la grammaire comparée des langues indoeuropéennes77 donnaient l’opportunité de restituer non seulement une page de l’histoire de tous ces peuples apparentés linguistiquement, avant leur christianisation, mais encore un vocabulaire commun considéré alors comme l’expression de la pensée. Si la méthode comparative78, qui avait fait ses preuves dans les sciences naturelles, avait apporté le succès à la science du langage79, elle pouvait encore, pensait Max Müller, apporter la réussite dans une entreprise grandement audacieuse en son temps80, celle de comprendre l’origine des religions que l’humanité avait engendrées. Le Ṛg Veda et sa longue tradition ininterrompue durant près de quatre millénaires devaient l’y aider. Comme le notait Hugh George Rawlinson (1812-1902), des études védiques initiées par Burnouf et continuées par Rosen et Müller, « sortit l’étude comparée des religions, qui exerça sur la pensée moderne une action à laquelle on ne peut comparer que celle de l’Origine des Espèces de Darwin81 ». Conscient de l’importance d’une approche scientifique de la religion, Max Müller, s’il opposait à la théorie de son estimé collègue Charles Darwin (1809-1882) le problème de l’existence du langage82, voyait dans sa méthode un intérêt incontournable pour saisir la formation du langage83 et, par conséquent, l’origine et le développement de la pensée et donc de la religion :

La religion est une chose en mouvement, qui a passé et passe encore par l’évolution historique, et tout ce que nous pouvons faire, c’est d’en remonter le cours jusqu’à ses origines, et là, d’essayer d’embrasser la suite de ses développements postérieurs84.

Par sa connaissance des langues et des religions du Proche-Orient ancien, de la Grèce et de la Rome antiques, de l’Inde védique, de la Chine ancienne mais aussi de nombreuses peuplades dites sauvages85, Max Müller fit faire un pas supplémentaire aux sciences européennes de son temps et eut une influence considérable86 dans le lent processus de déconfessionnalisation de la discipline de l’histoire comparée des religions. En Europe, la première période (1800-1845) des manuels d’histoire des religions87, qui voyaient encore l’Inde comme le berceau de la religion de l’humanité, laissa place à une seconde période (1880-1900) qui put s’appuyer sur les trente dernières années de travaux d’édition et de traduction des textes religieux des grandes civilisations antiques88. En France, le comparatisme initié par Burnouf et poursuivi par Müller alimenta l’esprit laïque. Il conforta les pouvoirs politiques dans leur décision de fermer les facultés de théologie, de fonder une chaire d’histoire des religions au Collège de France, en 1879, et de créer la ve Section des sciences religieuses de l’École pratique des hautes études en 188689. Dans la continuité de ce comparatisme qui place sur un pied d’égalité toute religion, quelle qu’elle soit, cette jeune discipline de l’histoire comparée des religions, née dans la seconde moitié du xixe siècle, voulut que nombre de ses représentants fussent sanskritistes afin d’être à même de prendre en considération les sources textuelles indiennes et d’éviter ainsi toute approche christiano-orientée et européano-centrique des religions90.

Ainsi, l’Inde – les compositions de ses écoles védiques et la haute antiquité de sa langue – offrit aux historiens de nouvelles perspectives de recherche en matière de religions comparées. Le Ṛg Veda, rendu accessible tant aux Européens qu’aux Indiens eux-mêmes grâce aux travaux de Müller, tient, en ce domaine, une place singulière et incomparable. Aujourd’hui, la quête des origines et de la diversité des religions fabriquées par l’espèce humaine qui animait le savant comparatiste d’Oxford est loin d’être achevée et les historiens des religions tout comme les paléoanthropologues n’ont pas d’autre postulat que celui qu’il avait déjà élaboré en son temps :

La spiritualité étant une facette incontestable de la nature humaine, il semble qu’en réalité tout être conscient, qu’il soit encore préhumain ou déjà humain, doit en être porteur. Cette spiritualité, comme tous les autres caractères culturels de l’homme, va évidemment se compliquer, s’élaborer, s’affiner au fil des espèces humaines et des centaines de milliers d’années et s’organiser en religions91.

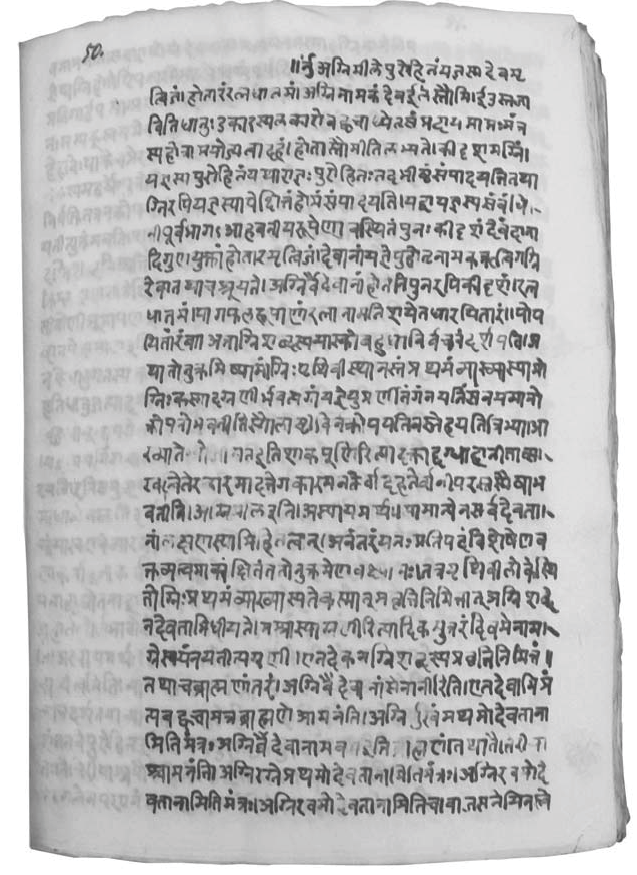

Calque de la main de M. Müller (Ms 4.665 – BNUS – © G. Ducœur 1998). Début du premier sūkta du Ṛg Veda suivi du commentaire de Sāyaṇa : [Ligne 1] auṃ agnimīle purohitaṃ yajñasya devamṛ / [Ligne 2] tvijaṃ | hotāraṃ ratnadhātamaṃ | agnināmakaṃ devamīle staumi | iḍa stuta° […] / [Ligne finale] °vatānāmiti maṃtraḥ | agniravamo devatānāmiti ca | vājasaneyinastve°