Dans le titre de mon exposé « Le bilinguisme à l’âge scolaire », j’introduis deux concepts qui demandent à être définis. Par bilinguisme, j’entendrai « le fait général de toutes les situations qui entraînent la nécessité de l’usage parlé et, dans certains cas, écrit de deux ou plusieurs langues par un même individu ou par un groupe2 ». Cette définition mérite un commentaire. Bilinguisme n’est pas entendu au sens étroit du contact de deux langues mais au sens large, qui est d’ailleurs celui de l’usage le plus répandu, du contact de deux ou de plusieurs langues. La définition que je propose peut donc être appliquée au tri- ou au plurilinguisme. Cette définition implique que, pour la compréhension de l’ensemble du phénomène de bilinguisme, il soit fait appel non seulement à l’analyse des faits proprement linguistiques, ce qui entraîne l’étude structurale du processus de contact et de ses conséquences, mais également aux faits sociologiques qui définissent la situation de contact et sa transformation ainsi qu’aux faits psychologiques qui touchent au locuteur ou au groupe de locuteurs et aux rapports originaux qu’il entretient avec ses différents langages. Par âge scolaire, j’entendrai la période qui correspond à la scolarité primaire dont la durée varie selon les pays : elle commence à 6 ou 7 ans et se termine entre 12 et 16 ans.

Mon exposé suivra un développement qui conduit de l’analyse d’une situation particulière de bilinguisme scolaire en France — le bilinguisme alsacien-français — à la comparaison de différents systèmes scolaires bilingues et de leurs résultats : les systèmes français, suisse, belge et luxembourgeois. Ce développement conduit à mettre l’accent, en première partie, sur les caractéristiques d’un type donné de bilinguisme scolaire et de ses résultats, en deuxième partie, sur les différences de méthodes et de résultats entre des systèmes scolaires bilingues en France, Suisse, Belgique et au Luxembourg.

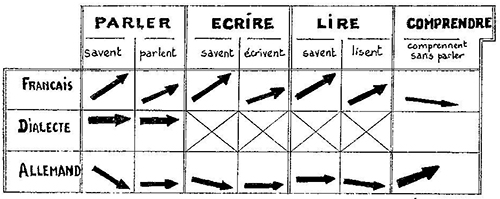

Voyons d’abord comment peut être abordée l’étude d’un bilinguisme scolaire particulier. Elle comprend en premier lieu la description de la situation linguistique. En Alsace, le bilinguisme est en fait un trilinguisme où sont en contact le dialecte alsacien (dialecte allemand), le français et l’allemand. La figure 1 est indicative des tendances de l’évolution des différents modes d’usage des trois langues en présence. Elle ne prétend pas décrire une situation linguistique, elle souligne simplement la complexité de ses aspects.

Figure 1. Tendances de l’évolution des différents modes d’usage des trois langues en présence en Alsace

Les personnes les plus âgées et les enfants les plus jeunes mis à part, l’ensemble de la population en Alsace sait parler, écrire et lire le français, ce qui n’entraîne pas qu’elle ait effectivement l’occasion de le faire : beaucoup de personnes ne sont amenées à écrire en français que rarement. Le dialecte alsacien n’est courant que sous sa forme parlée, l’existence d’un théâtre, de chants et de poésies en dialecte semble d’un poids négligeable dans le tableau général de l’évolution ; l’allemand est de moins en moins bien connu par la jeune génération : elle peut avoir dans cette région frontalière l’occasion de le parler, elle a l’occasion de le lire car une grande partie de la presse locale est écrite en allemand mais elle n’a pas, ou très peu, l’occasion de l’écrire. Par contre, depuis l’implantation de la télévision, les programmes des émetteurs de la République fédérale d’Allemagne sont souvent choisis, de préférence à ceux des émetteurs français (surtout dans les régions rurales). Il se développe ainsi une forme passive de connaissance de l’allemand : les téléspectateurs comprennent les émissions de langue allemande mais ils n’ont pas l’occasion de s’exprimer eux-mêmes dans cette langue.

Dans le cadre de cette situation linguistique complexe, la situation scolaire est relativement simple : l’école est le domaine du français, la vie extra-scolaire, celui du dialecte. Le bilinguisme scolaire en Alsace correspond à une répartition temporelle et spatiale des usages des deux langues en présence : le français correspond au lieu et au temps de l’école, il n’est pas la langue des grandes vacances ni celle du dimanche, le dialecte correspond à la vie familiale, aux jeux et aux congés, aux relations sociales en général. Pour l’enfant, la place de l’allemand est minime : il n’apparaît pas obligatoirement à l’école3, son importance diminue dans l’enseignement religieux ; à la télévision, il ne requiert qu’un comportement passif. Cette description correspond à la situation dans les campagnes, c’est-à-dire qu’elle concerne la majorité de la population. En milieu urbain, la répartition des usages des deux langues est moins tranchée dans la mesure où la vie extra-scolaire des enfants est plus ou moins largement pénétrée par le français, l’importance de cette pénétration étant en rapport direct avec le niveau socio-économique et professionnel des parents.

En Alsace, la scolarité se fait directement et entièrement en français. Dans le cadre de la politique d’assimilation d’un territoire germanophone, un effort exceptionnel de scolarisation, déjà commencé entre les deux grandes guerres et encore accentué à partir de 1945, a abouti à doter toutes les localités d’écoles maternelles où la quasi-totalité des enfants est scolarisée dès l’âge de 4 ans. Les enfants dont l’acquisition du langage n’est alors pas achevée y apprennent le français, seul langage que l’institutrice soit autorisée à utiliser. Sans développer les aspects particuliers de cet enseignement, retenons qu’il permet aux enfants à leur entrée dans le cycle primaire, à 6 ans, d’apprendre à lire et à écrire le français en français. En principe, à l’école, le recours au dialecte est exclu : le français n’est pas enseigné par traduction ou par association aux termes connus du dialecte mais par référence aux objets nommés eux-mêmes, à des dessins les représentant, à l’image en général et aux activités propres des enfants. La méthode d’enseignement du français est donc directe : on essaye d’installer l’enfant dans un monde « français ».

Dans l’étude de l’acquisition du français à l’école, je distinguerai trois types d’analyses : l’analyse proprement linguistique, l’analyse psycho-pédagogique de l’évolution des connaissances scolaires et l’analyse psychologique. L’analyse linguistique porte plus particulièrement sur les interférences entre les deux systèmes linguistiques en contact. Par interférence, on entend le fait qu’un élément appartenant à l’un des systèmes se retrouve dans l’exercice de l’autre système ; par élément, j’entends ici de manière générale aussi bien un élément du lexique qu’un agencement syntaxique ou des modalités d’opposition phonologique, ce qui implique qu’il y a lieu d’étudier les interférences aux deux niveaux d’articulation de la langue, tels que les a définis A. Martinet4. De manière générale, le bilinguisme en Alsace se caractérise par le fait que ce sont les traits du dialecte alsacien qui se retrouvent dans le français des patoisants, l’interférence du français vers le dialecte restant limitée au seul domaine lexical par le truchement d’emprunts, surtout dans les domaines techniques et politique.

L’analyse au niveau de la première articulation montre que si l’école ne tolère pas l’irruption du vocabulaire dialectal dans le français, elle ne réussit pas à éliminer ni même à contrecarrer l’interférence dans le domaine grammatical et syntaxique. En Alsace, on a une « fixe idée » (l’adjectif comme en allemand précède le substantif) et on ne met jamais plus qu’une seule négation (comme en allemand où la division « ne … pas » n’existe pas) ; on pourrait multiplier ces exemples. Il y a cependant une évolution nette entre le français parlé par les enfants de 7-8 ans et celui des enfants de 14 ans. Dans les premières années de scolarité, l’adjectif de couleur aussi précède le nom (« elle a un bleu tablier »), l’ordre du syntagme complétif est inversé (« le forgeron sa maison »), le verbe ou le participe passé est rejeté en fin de phrase (« elle va dans la cour à la corde sauter », « elle a une gifle reçu »). Ces interférences ont pour résultat de grossir le rang des alsacianismes courants chez les patoisants qui parlent ou écrivent en français, car ils se manifestent également dans la forme écrite. L’école réussit à corriger ces interférences mais pour un temps seulement et elles réapparaissent dès la fin de la scolarité, surtout chez les adolescents qui n’ont plus que rarement l’occasion de parler français. Les interférences sont cependant toujours moins nombreuses en français écrit qu’en français parlé.

Le français parlé en Alsace se caractérise par ce qu’il est convenu d’appeler « l’accent alsacien » : il s’agit là du résultat d’interférences qui se jouent au niveau de la deuxième articulation. Dans un récent travail, Philipp5 étudie de près un cas d’interférence phonologique : le transfert du système phonologique du dialecte alsacien — parlé à Blaesheim — sur celui du français. Philipp montre que « bien que les deux systèmes soient différents l’un de l’autre, le patoisant réussit à parler le français sans modifier la qualité des phonèmes et sans augmenter beaucoup le nombre des unités distinctives de son propre parler », le dialecte alsacien (op. cit., p. 123). L’accent alsacien repose sur deux catégories de faits : une catégorie touchant directement la réalisation des phonèmes et le fonctionnement du système phonologique et une catégorie touchant la place de l’accent tonique. En français, l’unité d’accentuation est le mot ou le groupe de mots dont la dernière syllabe porte un accent d’intensité, dans les langues germaniques par contre l’unité d’accentuation n’est pas le groupe rythmique mais le lexème dont une seule voyelle, généralement la première, reçoit l’accent. L’interférence de l’accentuation dialectale sur celle du français se manifeste par la présence, inattendue, de l’accent tonique sur la première syllabe de chaque lexème, ce qui a pour conséquence de multiplier les incidences d’accent :

| en français | une grande maison blānche | ||

| en français patoisant | une grānde māison blānche |

L’interférence au niveau des systèmes phonologiques relève d’une analyse plus complexe dont il n’est pas possible de donner le détail ici. Disons que « le bilingue remplace un certain nombre de combinaisons françaises par des combinaisons de son parler qui lui sont plus familières… ainsi, il ne s’habitue pas à la corrélation de sonorité du système consonantique français. Aux combinaisons françaises dont le seul trait distinctif est la sonorité, il substitue les combinaisons de son parler pour lesquelles la distinction repose sur la durée vocalique » (op. cit. p. 129).

| Français | Dialecte | ||||||

| f | s | š | f | s | š | ||

| v | z | ž | v | / | / | ||

| s, z, š, ž sont confondues | |||||||

| en toutes positions | |||||||

Alors que la scolarité réussit à intervenir sur les interférences grammaticales et syntaxiques, elle reste sans effet sur les interférences phonologiques. Dans la mesure où le patoisant est littéralement sourd à certaines oppositions du système phonologique français, il continue à appliquer sans plus les oppositions du système dialectal. Ces interférences d’infrastructure psycho-physiologiques — l’audition et la perception sont en cause — se répercutent dans le domaine des connaissances à acquérir, et plus particulièrement dans le domaine de l’apprentissage de l’orthographe. Jusque vers 10 ans, les enfants continuent à confondre, également à l’écrit, les consonnes sourdes et sonores. Mais ces confusions s’éliminent dans la mesure où l’orthographe française est, de manière générale, très distante de la prononciation et où l’enfant apprend un système d’écriture dont les rapports avec la prononciation sont réduits. Disons que pour les patoisants, ces rapports sont encore plus réduits que pour les francophones.

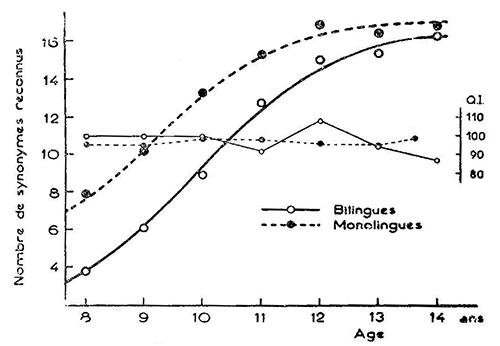

Dans ses grandes lignes, l’évolution des connaissances scolaires en Alsace peut se caractériser de la manière suivante : le bilinguisme ne l’affecte pas en ce qui concerne les matières autres que le français : le calcul, l’histoire, la géographie, etc. En ce qui concerne l’acquisition du français, un travail de comparaison entre les connaissances de patoisants alsaciens et d’unilingues français de Bourgogne, mené uniquement en milieu rural6, a permis d’établir les faits suivants. Les connaissances en vocabulaire estimées par un test que j’ai établi moi-même sont significativement7 plus élevées chez les unilingues à l’entrée à l’école primaire, elles le restent jusqu’à 12 ans. Mais à partir de cet âge, les connaissances des bilingues rejoignent celles des unilingues ; pour la compréhension de textes français estimée par le test de P. Rennes, l’évolution est parallèle. En ce qui concerne l’usage du français écrit (rédaction de textes à partir d’une série d’images) ou du français oral (histoire racontée à partir d’une série d’images) avant 8-9 ans, les possibilités réduites de narration interviennent plus que les connaissances linguistiques pour modeler un récit qui témoigne surtout d’une certaine étape de la mentalité de l’enfant. Vers 10 ans, le français des patoisants est relativement maladroit (interférences grammaticales et syntaxiques), mais par la suite, leur français écrit se caractérise par une certaine lourdeur, une sorte d’académisme, alors que celui des francophones est constamment envahi par des tournures non académiques, patoisantes ou argotiques, de leur français parlé courant.

Figure 2. Variations du nombre de synonymes reconnus en fonction de l’âge

En traits fins : variations du Quotient Intellectuel (test de Cattell « culture free »)

Au cours de la même étude, j’ai comparé le Q.I. des unilingues et des bilingues : il n’y a aucune différence entre les deux groupes, et cela quel que soit l’âge, à condition de retenir pour l’évaluation de l’intelligence un test qui ne fasse pas intervenir les connaissances dans la deuxième langue (ici le test « culture free » de R. B. Cattell).

Des comparaisons faites au moment de l’entrée au service militaire entre les connaissances en français de recrues alsaciennes et de recrues d’autres départements unilingues français montrent que 6 ans après la fin de la scolarité primaire, les connaissances en français (connaissances en vocabulaire, compréhension de textes, capacité de rédiger, orthographe, etc.) sont dans tous les cas déterminées par l’appartenance socio-professionnelle de la recrue et non par le fait d’être bilingue ou unilingue8. Les recrues d’origine rurale perdent très rapidement un grand nombre de connaissances acquises pendant la scolarité parce qu’elles n’ont plus jamais l’occasion de les appliquer. Chez les recrues d’origine urbaine, le maintien des connaissances dépend également des possibilités que l’exercice professionnel fournit pour leur application, les métiers purement manuels étant à cet égard les moins favorisés.

En Alsace, on est donc en présence d’un cas extrême de bilinguisme scolaire, avec un enseignement donné entièrement dans la deuxième langue de l’enfant, langue qu’en milieu urbain il a de plus en plus souvent l’occasion d’entendre et d’utiliser mais qui en milieu rural reste pratiquement absente de son expérience extra-scolaire quotidienne. Dans les conditions scolaires en vigueur, avec les deux années d’école maternelle introductives à l’usage du français, les conséquences du bilinguisme peuvent être caractérisées de la manière suivante : la scolarité ne réussit pas à remédier aux interférences au niveau de la deuxième articulation, elle y réussit partiellement au niveau de la première ; avec un handicap au départ, et qui ne s’élimine que progressivement, les connaissances acquises par les enfants atteignent, en fin de scolarité, le même niveau qu’en conditions unilingues françaises. Après la fin de la scolarité, les conditions socio-économiques et professionnelles comptent plus pour le maintien des connaissances que le fait d’être unilingue francophone ou patoisant bilingue.

Les différents bilinguismes — milieu scolaire, milieu extra-scolaire — que j’ai eu l’occasion d’étudier dans d’autres pays européens constituent en face du bilinguisme scolaire en Alsace des situations à la fois moins radicales du point de vue pédagogique et plus complexes du point de vue du contact des langues. Prenons par exemple le cas de la Suisse allemande (Canton de Berne) : l’enfant entre à l’école à 7 ans, il apprend à lire et à écrire dans le langage même qu’il parle : [švi.tsərdy.tš] (« Schwyzerdütsch »). Ce n’est qu’au cours de la deuxième année scolaire, c’est-à-dire à partir de 8 ans que les maîtres commenceront à exercer en allemand (Hochdeutsch) et qu’ils passeront à la lecture et à l’écriture de l’allemand, mais certains enseignements sont encore donnés dans le dialecte suisse, en particulier le calcul. À partir de la 4e année scolaire, des matières comme l’histoire et la géographie seront elles aussi enseignées en allemand. La deuxième langue, français ou italien, est introduite à partir de 12 ans. La scolarité primaire étant obligatoire jusqu’à 16 ans, l’enfant a l’occasion au cours des quatre dernières années scolaires d’atteindre à des connaissances suffisantes dans la seconde langue pour lui permettre de la lire, de l’écrire et de s’en servir, les connaissances acquises se maintenant dans la mesure où elles trouvent à s’exercer. Les autorités suisses que j’ai pu rencontrer définissent cette situation comme une situation de trilinguisme scolaire. Une des caractéristiques de la mentalité suisse est la tolérance linguistique, une autre caractéristique est la conviction que la Suisse doit une part de sa forte position commerciale et bancaire, donc politique, au trilinguisme de la plupart des Suisses. Toutes choses égales par ailleurs, en Suisse allemande la motivation pour apprendre le français est supérieure à la motivation pour apprendre l’allemand en Suisse francophone, les résultats scolaires pour le français en Suisse allemande sont également supérieurs aux résultats scolaires pour l’allemand en Suisse française.

La comparaison entre deux villes situées toutes deux sur la frontière linguistique et à une trentaine de kilomètres l’une de l’autre, Fribourg et Bienne, montre que dans les deux cas c’est la minorité linguistique qui est la plus motivée pour apprendre le langage de la majorité mais qui se sent également la plus brimée et qui, dans le domaine de la politique municipale par exemple, se manifeste comme un groupe d’opposition (quel que soit le bord politique).

En Belgique, la scolarité se fait en français dans le sud francophone de la Belgique, en néerlandais dans le nord flamand. Dans les deux régions, la seconde langue, respectivement le néerlandais et le français, est enseignée à partir de la 3e année scolaire. Dans la partie flamande du pays, l’acquisition du français est socialement et culturellement valorisée. C’est la connaissance du français qui permet le départ vers le sud industriel ou vers la capitale et en tout cas l’accès à toutes les carrières dépendant de services d’État. Dans la partie francophone, le néerlandais est peu valorisé. Les parents d’élèves ressentent comme une injustice l’obligation où sont mis leurs enfants d’apprendre le néerlandais et souhaitent avoir le choix entre le néerlandais et l’anglais par exemple, ce qui leur permettrait d’opter pour l’anglais. Ces rapports ont beaucoup évolué ces dernières années :

1. du fait de campagnes politiques, les Flamands ayant à leur tour pris comme mot d’ordre la lutte contre l’obligation d’apprendre le français et se rebellant en fait contre la suprématie culturelle du français sur le néerlandais et le flamand ;

2. du fait de changements dans l’infrastructure socio-économique du pays dont le nord flamand, longtemps agricole et excédentaire de main-d’œuvre, évolue par l’industrialisation vers un statut de région demandant de la main-d’œuvre. Il reste qu’une comparaison que j’ai pu faire en 1959 dans la grande banlieue de Bruxelles entre des groupes d’enfants de langue maternelle française apprenant le néerlandais montre que sur une période d’égale durée, avec un matériel pédagogique et un personnel enseignant d’égale valeur, les petits Flamands font de rapides progrès en français alors que les petits francophones refusent de retenir le moindre vocabulaire néerlandais.

Au Luxembourg, la scolarité primaire commence à 6 ans ; les enfants apprennent à lire et à écrire en allemand mais au cours des deux premières années scolaires, les instituteurs peuvent s’adresser à eux en dialecte bien qu’il leur soit recommandé de le faire le moins souvent possible. Le dialecte luxembourgeois est la langue courante des enfants dans leur milieu familial. L’allemand est considéré comme une seconde langue mais le calcul est enseigné en allemand dès l’entrée à l’école et les maîtres s’adressent aux élèves en allemand le plus tôt possible pour les matières principales. Le français est enseigné comme seconde langue obligatoire à l’école primaire à partir de 7 ans et demi (2e semestre de la 2e année scolaire), mais avec des programmes identiques, la différence des résultats atteints selon le milieu, urbain ou rural, est très grande et en faveur du milieu urbain. Dans les villes, le français, et par conséquent le travail scolaire concernant le français, est particulièrement favorisé dans les couches sociales qui désirent une éducation secondaire, voire supérieure, pour leurs enfants. En effet, et c’est là une particularité du système scolaire luxembourgeois, alors que l’allemand occupe une place prépondérante à l’école primaire, l’école secondaire est française. Cette particularité est due à l’évolution historique des cinquante dernières années en Europe : le Luxembourg, petit pays germanophone (330 000 habitants) se trouve économiquement et géographiquement rattaché par son industrie au complexe sidérurgique franco-lorrain et non au complexe allemand de la Ruhr ; par ailleurs, les deux grandes guerres et le rôle qu’y a joué l’Allemagne ont conduit le Luxembourg à se tourner vers la France plutôt que vers l’Allemagne pour la formation de ses cadres.

La revue de ces différents types de bilinguismes scolaires nous ramène au thème de ce colloque « Les tâches de la linguistique dans les pays plurilingues ». Je ne fais que mentionner ce qui a déjà été développé : la nécessité de descriptions valables des différentes formes parlées, des phénomènes de contact dans toutes les situations de bi- ou de trilinguisme, mais je me permets d’insister sur la nécessité qu’il y a de replacer ces descriptions dans le cadre plus général d’une étude globale des situations linguistiques. Il s’agit de promouvoir des recherches où des analyses faites du point de vue de disciplines comme la sociologie et la psychologie viennent compléter les analyses linguistiques. Il a été question ici, dès le premier jour de ce colloque, du rôle de la linguistique dans l’élaboration d’une prospective pédagogique. En effet, il ne s’agit pas seulement de savoir quels sont les rapports linguistiques, sociologiques, psychologiques qui définissent une situation donnée mais il s’agit de prévoir comment cette situation peut évoluer en vertu des rapports qui la constituent déjà et surtout en vertu de changements que de propos délibéré l’on introduirait : je pense plus particulièrement à des changements dans le domaine pédagogique, dans le domaine des grands moyens de diffusion, radio, presse, télévision.

La linguistique occupe actuellement une position de pointe dans les sciences humaines, mais les linguistes ne pourront valablement faire entendre leur voix, et je pense qu’ils ne la feront entendre que dans la mesure où ils deviendront les promoteurs d’études interdisciplinaires, d’efforts de synthèse entre des approches diverses. Ce serait une très bonne chose d’introduire l’enseignement de la phonétique et de la phonologie dans les écoles de formation d’instituteurs — même en France ce n’est pas encore réalisé — mais c’est une mesure non proportionnée aux questions qui sont en fait posées et dont certaines ont été soulevées ici, par exemple celle du maintien d’une scolarisation en français dans un pays arabophone. C’est généralement au moment où la solution d’un tel problème devient urgente que l’on se tourne vers le psychologue et qu’on le somme de se prononcer : le bilinguisme pour les enfants, pour le développement de leur intelligence, pour leur formation en général, est-il favorable ou défavorable ? J’entends répondre à une telle question : le bilinguisme ne peut être affecté d’un signe + ou d’un signe – , ni en général, ni dans le cas de l’enfant ; ce sont les conditions de réalisation, les conditions de fonctionnement du bilinguisme qui sont bonnes ou mauvaises. Il est largement démontré que le petit de l’homme peut être bilingue ou le devenir sans aucun danger psychologique, la question justement n’est pas là. La question est de savoir comment ce bilinguisme est promu : dans la famille ou à l’école, dans des classes de 25 ou de 40 élèves, avec des maîtres qualifiés ou non et surtout pour quoi faire on le favorise : des têtes bien pleines ou des têtes bien faites, une politique de prestige d’une scolarisation bilingue ou la politique réaliste d’une scolarisation qui prépare aux besoins de la communication dans une population bilingue. Problèmes qui dépassent sans doute fort largement le thème de ce colloque mais en constituent néanmoins la toile de fond. Il n’y a pas de solution prête à l’avance : c’est pourquoi il semble préférable de renoncer à l’idée si répandue que l’on pourrait promouvoir d’un seul coup le système scolaire qui serait le plus favorable. La mise à l’épreuve de méthodes nouvelles est indispensable ; procéder par étapes n’est pas une perte de temps, mais un gain de temps et sûrement aussi d’argent. Peut-être aussi sera-t-il plus facile de débloquer des crédits restreints pour faire du travail expérimental avant de débloquer les crédits très élevés qu’exigerait une réforme complète.