« Les Vosges sont-elles une montagne au Moyen Âge ? » La question posée par Odile Kammerer il y a vingt ans1 n’a toujours pas reçu de réponse. Il est à croire qu’on aura de la peine à la résoudre malgré les arguments des historiens et des archéologues, et qu’il faudra sans doute la contourner, ou, du moins, la subordonner à d’autres questionnements.

Pour les chercheurs du xxie siècle, l’objet Vosges semble pourtant assez bien défini : la topographie, la genèse ou les richesses naturelles du massif sont étudiées scientifiquement depuis la fin du xviiie siècle, et son identité s’est constituée, a priori une fois pour toutes, en entrant dans l’imaginaire de deux peuples ennemis après 1870, dans la France de la Revanche et l’Allemagne des Hohenzollern. D’un côté, la « ligne bleue » de Jules Ferry, et, sur sa face cachée, un peuple fraternel, aimable et fidèle, de l’autre, le catalogue savant d’une nature domestiquée par les ancêtres à l’usage des randonneurs tel que le conçoit le Vogesen-Club à partir de 1872.

Plombée par des présupposés ethniques, la dimension humaine des Hautes-Vosges s’est focalisée sur les origines, en mettant l’accent sur les langues, plus spécialement l’étymologie, et sur les traditions, jugées immémoriales.

Les ethnologues et les folkloristes ont distingué des permanences, ou même des résurgences, en écrasant le temps long au nom d’une histoire immobile, voire en surinterprétant leurs observations au nom d’un décryptage archéologique fantasmé. Les ouvrages de Félix Voulot, qui prétendaient retrouver leurs premiers habitants, les Pélasges2, sont les caricatures du genre, aux antipodes de l’enquête de terrain accomplie au présent par son contemporain François Sauvé, dans un esprit de collecte sans précédent mais, malheureusement, sans grande postérité3. Sur le versant alsacien, encombré par une profusion d’images, la récolte s’est faite sur le mode littéraire, à l’instar des légendes collationnées par Auguste Stoeber en partant de chroniques et d’anecdotes situées dans un passé indéfini. Les rares témoins sollicités au cours du xixe siècle, le « vieux guide » Robischung ou le juge Simon de Giromagny4 n’ont pas dit grand-chose de leur expérience de terrain, et pas davantage de la mémoire qu’ils avaient pu engranger.

Tout se passe comme si ce passé inconsistant était prisonnier de l’adverbe « autrefois », en ressortissant d’une « longue durée » atteinte de péremption ou d’une sorte de myopie appliquée à la chronologie. La Révolution française est le seul repère explicite, le terminus de la nuit des temps, qui abolit la domination des nobles et des prêtres :

Au pié de tous les deux le serf dut soupirer

Tant qu’il ne sut pas lire et n’osa s’éclairer5

Dans ces conditions, le Moyen Âge est dominé par les églises des vallées et les châteaux forts des pentes ou des sommets6, et les indigènes, quasiment invisibles, sauf dans quelques îlots, comme La Bresse, saluée par l’abbé Grégoire7, où se maintiennent des communautés de « libres pasteurs » aux allures de cantons suisses.

La difficulté de saisir l’identité montagnarde de ce qui sera un jour le Parc des Ballons des Vosges avant le siècle des Lumières ou, plus exactement, avant la conquête française sous Louis XIV, qui modifie la donne en ouvrant des archives plus bavardes, renvoie à la question des sources8. On peut, évidemment, envisager une histoire médiévale du massif en termes de peuplement ou d’appartenance, et retracer les modalités d’exploitation de ses richesses. L’idée selon laquelle on a affaire à une « terre de conquête » est-elle le cœur du sujet, avant la guerre de Trente Ans, ou après ? L’image d’un désert ou d’une nature restée vierge fait partie des topoi du genre. Peut-on la corriger d’une manière ou d’une autre, en apportant des éléments nouveaux ou, à défaut, de nouvelles analyses ? Les réflexions qui suivent vont dans le sens d’une approche plurielle, en se concentrant sur la période qui commence au Moyen Âge central, quand on décèle, ou l’on croit déceler, les premiers signes d’un « désen-clavement » du massif, et qui prend fin à la guerre de Trente Ans.

Les œillères des lettrés

Que Saint-Dié soit le berceau de la géographie depuis 1507, soit9 ! Les deux cartes régionales dessinées par Martin Waldseemüller pour illustrer l’édition de Claude Ptolémée sont traitées en perspective cavalière : celle de Lorraine (1513), depuis le nord, en laissant deviner les sommets les plus élevés, et la topographie la plus serrée du côté sud, mais en se gardant bien de nommer la montagne, si ce n’est, en diagonale, entre Strasbourg et Epinal, les caractères GVS MO, pour VOSAGVS MONS10. Les Ballons sont indiscernables sous le blason, imaginaire, du Westrich, qui côtoie celui du duché de Lorraine au sommet de la page. Les hydronymes sont à leur place, de même que des localités dont la densité est, semble-t-il, la même dans la zone montagneuse que sur le plateau ou en plaine : Haslach, Salm, Schirmeck, Villé, Kaysersberg, Saint-Dié, Remiremont, Arches et Thann y figurent. Le cartographe évoque même quelques activités humaines : les mines d’argent, la fabrication de miroirs et l’exploitation des perles de la Vologne. La forêt n’est pas représentée d’une manière explicite : le relief est recouvert – au pinceau plutôt qu’au pochoir ? – d’un jus verdâtre.

La carte de l’Alsace reprend l’indication VOSAGVS MONS, en l’étendant jusqu’à Mayence et en faisant de la montagne un arrière-plan de la plaine du Rhin, disposée de gauche à droite, du sud au nord. Sa limite méridionale se trouve à Belfort, et les vallées en dents de peigne sont correctement dessinées, en ajoutant Munster et Saâles à la nomenclature précédente, en plus d’un certain nombre de bourgs du piémont. On retrouve les mines d’argent.

Fig. 1 : La vallée de la Thur d’après Daniel Specklin

L’oronyme Der Belche, le Ballon, est la seule désignation précise d’un sommet. Les pointillés indiquent la « frontière » avec la Lorraine.

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. MCARTE2 (détail) : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10224884b>. Utilisation non commerciale libre de droits,

La carte tracée par Daniel Specklin et gravée en 157611 reprend la même disposition, mais s’avère infiniment plus exhaustive, en mentionnant la quasi-totalité des villes et des villages d’Alsace, tout en s’arrêtant à la crête et en faisant l’impasse sur le « Ballon de Giromagny », également désigné, à l’époque, sous le nom de « Ballon des Allemands ». La frontière est tracée en pointillés, et ce qui se trouve au-delà de celle-ci n’est pas retenu. Elle est doublée par la mention Auff der Fürst, « sur la crête ».

Contemporaine de la représentation des Hautes Chaumes par Thierry Alix, elle invite à ouvrir le corpus cartographique en amont comme en aval, en s’interrogeant sur la perception globale de l’espace. La barrière naturelle constituée par les Vosges est une évidence pour l’auteur, ou le copiste, de la table de Peutinger, d’autant que la version de cet itinéraire qui a été conservée a été découverte à Worms en 1494 et qu’il n’est pas impossible qu’elle ait été réalisée à Colmar. Mais cette Silva Vosagus est décalée par rapport à sa latitude effective, touchant Mayence au nord et Saverne, au sud, comme si les Hautes-Vosges avaient été effacées ou, du moins, devaient être contournées : un obstacle fantôme, à l’écart des voies romaines.

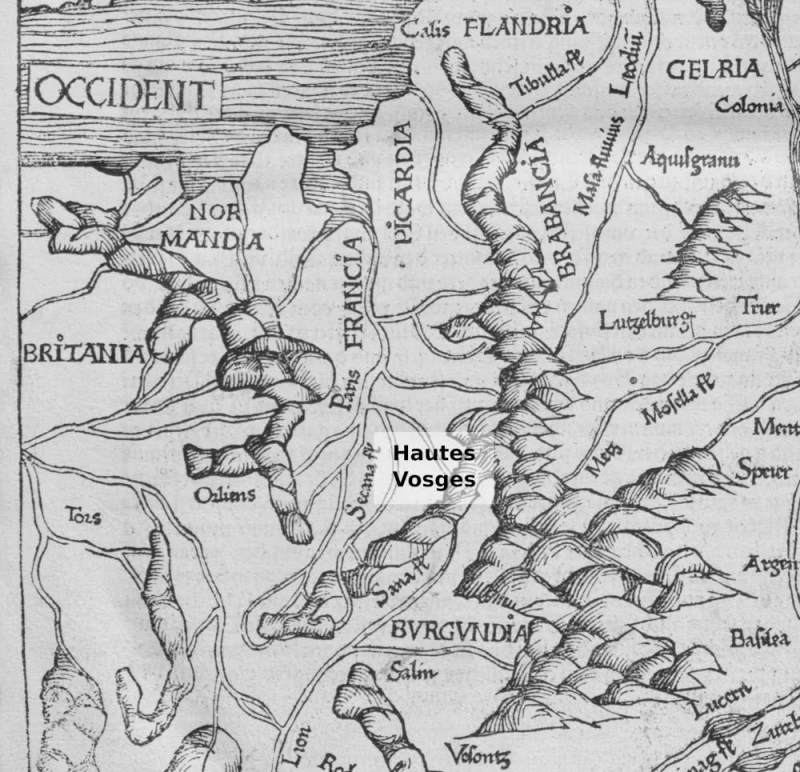

Fig. 2 : Les « Vosges » d’après la carte d’Europe de la Weltchronik d’Hartmann Schedel (1493).

Source : Munich, Bayerische Staatsbibliothek, 2 Inc.c.a. 2922, fol. 286V (détail) : <https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00059084>. CC BY-NC-SA.

Au demeurant, la chaîne montagneuse dont ces dernières constituent la partie la plus élevée ne se situe pas uniquement entre Alsace et Lorraine. La ligne de crête qui sépare la France de l’Allemagne sur la carte de la Weltchronik d’Hartmann Schedel conduit des sources de la Seine au bassin de la Dyle, c’est-à-dire du plateau de Langres aux derniers contreforts des Ardennes. L’altitude n’est pas prise en compte, mais le dénivelé coïncide avec une limite qui peut être celle des pays romans. Cette configuration s’observe sur d’autres documents, comme la carte d’Europe d’Ehrart Etzlaub, vers 1500 et bien au-delà, y compris dans les ouvrages de géographie du début du xixe siècle pour lesquels cet ensemble de côtes prend son départ dans les Cévennes. Thierry Allix partage cette opinion. L’objet « Vosges » n’est vraiment identifié, et, en dehors de Ringmann Philésius, qui se fait appeler Vogesigena, parce qu’il est né à Eichhoffen, au pied de l’Ungersberg (901 m), et du sympathique médecin de Plombières Jean le Bon, qui s’est donné le sobriquet de « Solon de Voge12 », les humanistes ne s’en prévalent guère. Ce n’est pas le cas du Rhin, le fleuve des saints et des empereurs, le « Nil des Allemands ». Le seul à lui dédier un livre est le docteur Heliseus Roesslin, sous le titre Des Elsäss und gegen Lotringen grentzenden Wassgawischen Gebrigs gelegenheit…13, qu’on pourrait traduire par « situation de l’Alsace et de la montagne vosgienne qui jouxte la Lorraine », mais c’est une supercherie dans la mesure où cet ouvrage parle presqu’exclusivement de Niederbronn et, d’ailleurs emploie le mot Wasgau, « Vasgovie » pratiquement jamais utilisé pour les Hautes-Vosges. La même déception attend le lecteur des géographes de cabinet comme Franciscus Irenicus, dont les Germaniae Exegeseos Volumina Duodecim parus à Haguenau en 1518 sont une médiocre compilation et dont le chapitre De montibus Germaniae Vogeso ac Alpibus se limite à l’évocation de sainte Odile et à un renvoi au « Carmen de Vogeso » de Ringmann, composé en 1506, sous la forme d’un catalogue de peuples et de cours d’eau14.

La moisson est presque aussi maigre en ce qui concerne la nature montagnarde, à l’exception des banalités habituelles de Sébastien Münster, heureusement rattrapées par le passage relatif aux mines de la vallée de la Liépvrette, sous la plume de son correspondant Jean Haubensack. Les naturalistes de la Renaissance mériteraient une enquête plus approfondie : si Hieronymus Bock a bien parcouru le pays de Bitche et les plateaux voisins, son continuateur Melchior Sebitz n’est manifestement pas allé dans les Haute-Vosges, pas plus que son collègue Tabernaemontanus, herboriste à Wissembourg en 1538 avant d’étudier la médecine et de publier son propre herbier (Kreuterbuch) en 1588. En revanche, dès avant 1592, Jean Bauhin excursionne au Rossberg et au Ballon d’Alsace, dans la haute vallée de la Moselle ou dans celle de Masevaux et botanise au-dessus de Soultz et de Cernay15 . Il est possible que son correspondant Conrad Gessner ait, lui aussi, traversé le col de Bussang en direction de Plombières. Pour autant, peut-on imaginer que les lettrés vivant sur place, dans les abbayes des vallées, aient accumulé leur propre savoir et, au besoin, l’aient transmis à leurs amis du plat pays ? L’appellation Florival, Florigera vallis (au xi siècle) ou Blumental, promue par les moines de Murbach16 n’a qu’une valeur métaphorique. Et les thuriféraires des monastères vosgiens, Richer de Senones17, au xiiie siècle, Herculanus18, vers 1540, ou Ruyr, des Sainctes Antiquitez de la Vosge (1625) se contentent de bégayer le même refrain sur le désert apprivoisé par de bons moines19.

La fameuse ascension du Hohneck par la duchesse douairière Chrétienne de Danemark, en 1547, ou l’excursion de Marguerite de Gonzague sur le même sommet en 1606 ne sont pas des expéditions scientifiques20.

Marcheurs et guerriers

L’invisibilité des sommets vosgiens est-elle un attribut du « territoire du vide » ? Le paysage est facultatif. En 1654, l’itinéraire de Strasbourg à Nancy proposé par Louis Coulon21 se contente d’indiquer « de Strasbourg à Molsheim, 3 lieues, de Molsheim à Lunéville, une des bonnes places de la Lorraine, 12 lieues », sans faire état de la déclivité et des difficultés de la route, qui passe par le col de Saâles, à 558 m, en empruntant des vallées. Plus perspicace, Érasme situe la vallée de Kaysersberg au pied des « alpes », en 1516, à un moment où il envisage de passer par la Lorraine pour retourner aux Pays-Bas, mais comme il doit y renoncer, ses observations sont sans lendemain22. On créditera Montaigne d’une vraie curiosité comme le prouve sa traversée éclair du Col de Bussang, de Plombières à Thann, marquée par la visite d’une mine – au Thillot ? – et par le spectacle des montagnes, « où on nous montra, entre autres choses, sur des roches inaccessibles, les aires où se prennent les autours », sans qu’on puisse savoir pour quelles raisons sont chassés ces rapaces qui « ne coûtent là que trois testons du pays », et, de ce fait, ne sont pas des raretés23.

Les récits des voyageurs au long cours n’ont d’intérêt qu’à partir du moment où ils indiquent des étapes mémorables. Les Messins Jacques d’Esch et Philippe d Vigneulles gagnent Bâle en passant respectivement par le Bonhomme et par Bussang. Le premier quitte Raon le lund 24 novembre 1433, traverse Saint-Dié « et entront en montaignes de Volges et passont par devant le Bon Homme et vinxent a Keiserberch au chief des montaignes », le soir même24. En 1486 son compatriote écrit « de Remiremont, nous prîmes notre chemin tout droit à travers les grandes forêts où croissent les sapins, jusqu’à Saint Thibaut d’Alsace25 », en signalant, pour la première fois, la spécificité végétale des vallées de la Moselle et de la Thur.

La relation la plus pertinente d’une traversée des Hautes-Vosges est celle de l’architecte vénitien Vincenzo Scamozzi, sur le chemin de retour de Paris au Rhin, en avril 1600. C’est un journal exceptionnellement précis, qui décrit Fraize :

village de taille médiocre sis en bonne plaine, en une vallée bien fertile, avec des collines de hauteur variable couvertes de champs ensemencés et de bois. Et, parce qu’ici la montagne commence à devenir escarpée, il fallut doubler les bêtes de trait des chariots de bagage pour monter plus facilement26.

S’ensuit la visite d’une forge, ou plutôt, d’une installation métallurgique destinée à séparer le plomb et l’argent du minerai extrait des mines voisines, et la description de la montée vers le Bonhomme :

Nous retrouvâmes Plainfaing, gros village avec beaucoup de maisons, des emblavements alentour et des montagnes couvertes de sapins et de genévriers. Ici, ils commencent à se vêtir à l’allemande, coiffés de bonnets, etc. Montant ainsi nous parvînmes au sommet des plus hautes montagnes, partie de bon sol noir et fertile, partie de pierres brunes et d’autres noires ; en bien des endroits, surtout là où le soleil ne se montre pas, il subsistait de la neige…27.

Rien sur l’élevage, notons-le. Même image plutôt flatteuse sur le versant oriental, le Bonhomme, un village relativement grand et étendu dans la vallée, « villa assai granda e distesa per la valle », au milieu des bois, où les voyageurs s’arrêtent dans « deux mauvaises auberge s», avant de reprendre leur voiture sur une route pierreuse et difficile, dans une vallée malcommode, puis Putrai, Lapoutroie, « une villette, où il y a beaucoup de maisons, et où le sang des habitants est beau, ceux-ci s’habillant à l’allemande […] et parlent français ». Et de revenir sur le paysage, très fertile, avec des vignes d’un côté, des bois de l’autre ». Les Vénitiens traversent Kaysersberg puis s’arrêtent, pour la nuit, à Ingiville, c’est-à-dire Ingersheim.

L’utilisation de toponymes « francisés » – Colmar se dit Colombier – doit être mise au crédit des accompagnateurs welsches. Elle rend compte d’une familiarité « en miroir », qui s’exprime par l’adoption ou par la traduction des noms indigènes et se manifeste par des allées et venues continuelles, relations économiques, mais aussi culturelles au sens large. Les pèlerinages interrégionaux existent, à l’exemple de Notre-Dame de Sewen, au pied du Ballon d’Alsace ou Saint-Thiébaut de Thann : en 1498, Sébastien Brant fait l’éloge du premier cité, à la croisée de l’allemand et du français, comme l’a reconnu une indulgence d’Alexandre VI28. Remiremont ou Saint-Dié ont de fortes connexions en Alsace.

Le même tropisme joue pour les bains de Plombières alias Plummers, considérés comme la grande destination des curistes de la vallée du Rhin et, partant, comme une annexe de l’Alsace29.

On l’a dit, le trait le plus caractéristique de ces trajets est la familiarité toponymique, bien différente du dépaysement. Pétri d’humanités, Scamozzi définit le pays où il arrive comme « il stato de Raurci Hor30 », ce qui se réfère aux Rauraques, mais ce n’est pas le nom que se donnent les habitants du versant oriental : même de langue française, les sujets de la Maison d’Autriche se qualifient d’« Allemands ». La longueur d’onde de ce vocabulaire en miroir mérite d’être examinée plus attentivement : elle correspond à des relations permanentes, à une journée de marche par rapport aux cols, sans que les Hautes-Vosges puissent être tenues pour un obstacle dissuasif. Le fait que le trafic marchand emprunte les cols du Bonhomme (949 m) et de Bussang (727 m) depuis le début du xiiie siècle, comme le suggèrent des infrastructures médiévales, est indissociable de l’ouverture de nouvelles routes internationales, en liaison avec la vallée du Rhin et le plateau suisse31. La construction des châteaux forts de Kaysersberg, du Pflixbourg et Thann au débouché des vallées de la Weiss, de la Fecht et de la Thur, et, au sud, de Belfort, correspond très exactement à la décennie 1220.

La perméabilité de la montagne invite à s’interroger sur sa valeur de « sanctuaire » en temps de guerre. Un inventaire des opérations militaires antérieures à l’annexion française pourrait plaider pour la thèse du contournement par les cols de Saverne et de Saâles ou par la Porte de Bourgogne, comme c’est le cas pour les débordements de la guerre de Cent Ans (1365, 1375, 1439, 1444-1445), des offensives menées depuis le duché de Lorraine (1516, 1525, 1587, 1592) ou des passages de troupes, mais le noyau montagneux le plus dense n’en est pas, pour autant, indemne. La vallée de Munster, qui passe pour être un cul-de-sac, n’en a pas moins une valeur stratégique, illustrée par des raids de l’autre côté de la crête, en empruntant vraisemblablement les sentiers des marcaires : en 1352, par exemple, ses habitants s’emparent d’un important troupeau dans la vallée de la Meurthe32. Il en va de même en 1467 lors d’une expédition de représailles de la noblesse alsacienne dans le même secteur. À partir des Guerres de Bourgogne (1474-1477), les plans de défense de l’Alsace prennent en compte le contrôle de la crête et des hautes vallées : à l’instar de leurs voisins de Munster, Thann ou Masevaux, les habitants de Kaysersberg ont parfaitement conscience de ces enjeux, comme ils l’exposent à Charles-Quint en 1521 :

Votre ville de Kaysersberg, en Alsace est une cluse, une porte ou un verrou de ce côté-ci de la crête qui sépare les pays allemands et welsches… Elle est traversée par une landstrasse33 qui conduit en Lorraine, Luxembourg, Brabant ainsi qu’en France ou en tout autre endroit où votre Majesté pourrait vouloir se rendre34,

Lorsque des hostilités se fixent à la périphérie du massif, en impliquant des armées véritables, le relief se prête particulièrement à des attaques-surprises ou à la guérilla. Dans la phase la plus aiguë de la guerre de Trente Ans, entre 1632 et 1638, une place forte montagnarde comme Wildenstein ou les redoutes du Hohneck jouent un rôle précieux pour leurs occupants. L’irruption des Suédois à Saint-Dié, en juin 1633, se place dans un chassé-croisé permanent avec les Impériaux et les Lorrains. Des recherches approfondies pourraient cartographier ces manœuvres, en fonction des camps établis par les belligérants sur le piémont, Lure et Faucogney, le secteur de Belfort, l’Ochsenfeld, les environs de Colmar.

Les usages de la montagne

Vues de l’extérieur, les Hautes-Vosges sont loin d’être un no man’s land mais échappent quand même au regard. Peut-on corriger cette impression en partant des documents de la pratique ? Un excellent observateur comme Vincente Scamozzi ne parle pas de l’élevage, qui crève les yeux, comme on le verra plus loin, mais décrit les vallées comme des paysages de campagne dominés par des forêt. Les archives des seigneuries et des communautés évoquent-elles une spécificité dans les usages et les comportements ? Peut-être pas, si on exclut l’exploitation minière, dont le rapport à l’environnement naturel est bien encadré, mais, somme toute, difficile à ajuster aux activités préexistantes et se focalise plutôt sur des pentes vierges ou réputées telles.

L’exemple du Ballon d’Alsace est éloquent. Les vallées qui jouxtent ce sommet à l’appellation tournante – Ballon tout court, Belfortisch Belchen au xvi siècle35 – tirent-elles profit de la montagne ? En 1302, le receveur du comté de Montbéliard, qui comprend alors la région de Belfort, rend compte des deux derniers exercices de sa gestion et signale, parmi les revenus de son maître, les « censes dou Vaul », c’est-à-dire Rosemont, qu’on peut considérer comme des fermages, « l’antraige des herbes de Ballom, deix sols » et « la seie dou Pois, vint solz ». Ces deux derniers items relèvent incontestablement de l’économie montagnarde : l’« antraige » désigne le droit d’entrée payé par le locataire du pâturage du Ballon dont c’est, incidemment, la première mention. « La seie dou Pois » doit être comprise comme une scierie, située à Lepuix. En 1415, le terrier de cette même seigneurie signale six scieries hydrauliques en activité, et plusieurs autres désaffectées. Leurs détenteurs sont tenus de livrer des planches ; ceux de Vescemont « puent et doivent penre sapins pour faire laons es bois des montaignes », ce qui nous renseigne sur la présence de ces résineux, bien que ce soit une évidence. Il n’est plus question des « herbes du Ballom » amodiées au début du xive siècle, et rien ne permet d’affirmer que les habitants de la vallée y fassent paître leurs bêtes, dont la présence n’est pas citée.

En dehors du « grand pâturage » dont jouissent les bourgeois de Munster au-delà de la crête, les sources relatives à l’estive des troupeaux sur les pentes et les sommets vosgiens sont ténues. Les chaumes qui relèvent de l’abbaye de Murbach, comme l’Oberlauchen, de celle de Masevaux, au Rossberg ou de l’évêque de Strasbourg, au Grand Ballon ne sont connues qu’incidemment, contrairement aux pâturages du Val d’Orbey, qui accueillent des milliers de vaches – 6 000 bêtes sur un peu moins de 5 00 hectares d’herbages – à la veille de la guerre de Trente Ans, comme l’a montré un article pionnier36, mais ne s’inscrivent peut-être pas dans des réseaux de transhumance au long cours. Attestée au xve siècle, la désignation d’origine « munster » s’étend au-delà des alpages contrôlés par les Munstériens puisqu’on la signale à Masevaux en 1525 et au Ballon d’Alsace dans la seconde moitié du xvie siècle.

Les rares contrats présents dans les archives montrent que leurs usagers fonctionnent en réseau, en maîtrisant les accès vers des sommets éloignés : ainsi, en 1596, les revenus en nature sur la partie « belfortaine » du Ballon d’Alsace se montent à 110 livres de fromage (kes) dus par Blasy Hanns Peter (un nom germanisé pour Blaise Jean Pierre) de Vescemont et ses associés et 1 livres de münster käs provenant de Simon Weysslin de Mollau et ses associés de la vallée de Saint-Amarin « en raison du pâturage de la montagne du Belchen ou Ballon qui se trouve derrière Sod37 » dont ils sont les amodiateurs pour une durée de six ans. Comme le toponyme Sod désigne les villages de Wegscheid et Kirchberg, dans la vallée de la Doller, on peut admettre que ces marcaires de la vallée de la Thur remontent le Rimbachrunz pour gagner le Belacker, redescendent par le Soultzbach pour arriver à Wegscheid, dont le nom, connu depuis le xiiie siècle, indique une bifurcation, et poursuivent vers la crête en suivant le ruisseau du Lehtelweiherbachle, pour arriver à destination, au-dessus de Riervescemont. Cet itinéraire rend compte de la capillarité des chemins qui traversent les Hautes-Vosges. En 1510, l’empereur Maximilien n’a-t-il pas autorisé les bourgeois de Masevaux à aménager une route pour rejoindre la Lorraine par le Gresson, en évitant le Col de Bussang38 ? Et l’abbé de Murbach n’a-t-il pas entrepris la même chose, du côté d’Oderen, quelques années plus tard39 ? Le Gresson, qui est un alpage de 1 000 m d’altitude et se trouve sur la rive gauche de la Doller, est vraisemblablement amodiée à la même équipe, qui comprend en outre deux villageois de Mosbach.

En 1565, le contrat avait fait l’objet d’un contentieux avec son précédent détenteur, le greffier de Masevaux : le bail était alors de neuf ans, pour un canon de 28 livres par an au lieu de 60 à la fin du siècle et de douze « bons fromages de Munster40 ». Pour autant qu’on puisse le dire, le sommet du Ballon faisait l’objet d’une rude concurrence entre ses confronts : l’abbaye de Masevaux y avait sa propre marcairie – le mot melkerei apparaît dès cette date –, de même que la seigneurie de Belfort, tandis que le duc de Lorraine entretenait la sienne, ultérieurement reconvertie en Jumenterie. Les abreuvoirs étaient-ils partagés ? Comme la remise en cause des privilèges accordés aux habitants de Munster par Charles III est exactement contemporaine de ces ajustements41, on peut se demander si l’exploitation des Hautes Chaumes n’est pas entrée dans une sorte d’emballement imputable à un marché toujours plus tendu. Les quelques règles qui régissent l’estive des Munstériens vont dans ce sens : proscrire les vaches extérieures à la vallée, sanctionner les incendiaires des cabanes de bergers42 – un indice de rivalités particulièrement aiguës –, ne pas gaspiller le lait, ménager les chevaux de bât43. À la fin du xvie siècle, la production de fromage et de beurre s’inscrit dans des circuits internationaux : la célèbre « Maison Kammerzell » de Strasbourg est mise au goût du jour par un crémier qui s’approvisionne aussi bien aux Pays-Bas qu’en Italie ou en Suisse, et, bien sûr dans les Vosges. Le poète Fischart fait rimer Münsterkäs et Elsass, ou plutôt Weinsass, en jouant sur les mots44.

La densification des alpages va de pair avec une exploitation des pentes toujours plus active : on pense d’abord à la forêt, avec les charbonniers, qui se servent de hêtre plutôt que de sapin, les bûcherons, qui fournissent le soutènement des galeries de mines, et les scieurs. Là encore, la recherche devrait permettre de vérifier la thèse d’une culture raisonnée des essences forestières : les sapins ne poussent pas spontanément, mais sont entretenus avec soin45.

Enfin l’extraction de minerais se traduit par des aménagements nombreux, avec de véritables villes champignons, comme la « Fürst », le Faîte, alias La Croix aux Mines, documentée par l’album de dessins d’Heinrich Gross vers 1529, les nombreuses implantations du versant alsacien du col de Sainte-Marie aux Mines46, Auxelles, où il existe un village neuf fort de 130 baraques vers 157047, Giromagny, qui se substitue à Chaux comme chef-lieu du Rosemont, etc.

Marqué par l’arrivée d’une population allogène, de mineurs germanophones et, dans la seconde moitié du xvie siècle, souvent suspects de luthéranisme, ce phénomène a des conséquences externes – l’intégration de la montagne dans une économie précapitaliste – et des effets sur place, du fait de ce différentiel économique et social.

Les structures préexistantes sont, croit-on, régies par des coutumes immémoriales48. Elles ont probablement été dessinées au haut Moyen Âge, quand se sont formés les patrimoines des grandes abbayes, Remiremont, Lure, la croix monastique dont Saint-Dié est l’épicentre, Munster, Murbach et Masevaux. Le peuplement originel supposé s’est coulé dans d’immenses circonscriptions de vallées, à l’instar du Val Saint-Grégoire ou du ban de Masevaux, qui s’étend du Gresson à la plaine en suivant le bassin de la Doller. Cette configuration, qu’on pourrait comparer à celle des premiers cantons suisses, pourrait alimenter l’image de « républiques montagnardes », que les hommes des Lumières ont prêtée aux habitants de La Bresse, comme on l’a dit, ou que des médiévistes ingénus ont collée à ceux d’Oderen ou de Munster49.

Tout n’est pas faux dans ces interprétations, notamment parce que les libertés locales cherchent à protéger les usages de la nature et rendent compte d’enjeux transvosgiens. Les villageois d’Oderen – le Val d’Aire de Thierry Alix – reconnaissent l’abbesse de Remiremont comme leur protectrice, et ceux de Munster jouent continuellement à saute-mouton à travers la crête : la toponymie bilingue est, cette fois, le signe de cette proximité50.

En considérant tous ces éléments, on peut formuler l’hypothèse d’une montagne débordant d’activités, d’un monde plein, aux antipodes de la « terre de conquête » qu’elle a pu être au début du Moyen Âge, et, peut-être aussi, qu’elle est redevenue ensuite, après la guerre de Trente Ans. On s’interrogera cependant sur le séquençage de ce processus. Le dynamisme, incontestable, du xiiie siècle a-t-il été compromis par les crises du siècle suivant ? Et ce que nous venons de décrire pour le début des temps modernes a pu, à son tour, être confronté à de nouvelles perturbations, l’épuisement des ressources minières et forestières, les aléas du marché, etc., dès le début du xviie siècle.

Quoi qu’il en soit, l’histoire de l’environnement peut en donner la clé, à condition d’ouvrir la perspective sur d’autres massifs, la Forêt-Noire, le Jura, les Alpes, pour s’en tenir aux montagnes les plus proches.