L’auteure tient à remercier Séverine Lagneaux et Thibault Fontanari (LAAP, Université catholique de Louvain), ainsi qu’Ander Audikana, Garance Clément, Guillaume Drevon, Alexis Gumy et Vincent Kaufmann (Lasur, École polytechnique fédérale de Lausanne) pour leurs relectures attentives et leurs apports précieux à l’écriture de cet article.

Notre point de départ est le lac Léman, traversé en son centre par la frontière franco-suisse. Le tracé de cette dernière est arrêté de manière mathématique et n’est donc pas soumis aux déplacements des sédiments comme d’autres frontières aquatiques fixées sur le talweg. Non matérialisée par un système d’abornement, cette frontière lacustre prête à réflexion. En mai 2021, une performance artistique organisait le regroupement de 250 bateaux « le long de la frontière », au milieu du lac Léman. Le temps d’un « bref alignement », l’objectif était d’« interroger le concept de frontière lacustre grâce à la matérialisation éphémère de ses 59 kilomètres »1. À l’heure dite, les participant·e·s devaient avoir rejoint le point GPS attribué et tenir la position une quinzaine de minutes. « Cette frontière d’habitude, on ne la voit pas, on ne la sent pas […] et aujourd’hui elle se rappelle à nous en étant matérialisée par des bateaux », commentait un journaliste au micro de la Radio-Télévision Suisse, dans un reportage intitulé La frontière invisible du lac Léman2.

Dans le cadre de cet article, nous proposons d’examiner cette frontière lacustre à partir de données qualitatives issues d’un terrain de recherche3 réalisé auprès de navigateurs professionnels du Léman côtoyant, voire traversant quotidiennement cette délimitation nationale aquatique. Nous mobiliserons les apports de l’anthropologie et plus particulièrement de l’anthropologie dite amphibie pour tenter de mettre en exergue comment cette frontière lacustre, à première vue « invisible et impalpable », peut être saisie au quotidien dans les pratiques, les gestes et les rencontres de ces différents navigateurs dans l’espace mobile du lac Léman. De cette manière, nous espérons contribuer à la familiarisation d’un angle d’approche peu exploré au sujet de questions généralement adressées depuis et à propos de la terre ferme.

L’étude d’une frontière aquatique

Les sciences humaines et sociales à l’instar de la sociologie ou de l’anthropologie ont montré comment la frontière gagnait à être appréhendée dans son « épaisseur » non seulement spatiale, temporelle, mais aussi sociale, imaginaire, discursive ou encore émotionnelle. Le point d’attention se déplace donc de la frontière juridique et étatique pour s’intéresser au « frontalier en train de se faire, au quotidien »4. À travers ce prisme, la frontière se révèle dynamique et multiple. Interface de rencontre, lieu ou moment de ritualisation du rapport à l’autre, elle fait « l’objet de renégociations permanentes sur les limites du franchissable et du transgressif »5 et, en outre, repose toujours sur des médiations6. Par conséquent, selon Denis Duez et Damien Simonneau, le « fait frontalier » peut être appréhendé comme « un processus d’interactions entre acteurs dans le cadre de contraintes culturelles et structurelles », processus qui, parfois, s’exerce « loin des limites territoriales, au niveau d’interactions individuelles (parfois invisibles) et de manière bottom up »7.

Ce sont aussi des mises en relation qu’entendent étudier les travaux réalisés en anthropologie « amphibie » : celles prenant place sur et par l’intermédiaire de milieux humides. Au cours de la dernière décennie, ces approches ont permis de constituer un bagage empirique et théorique renouvelant les études des milieux aquatiques. Si, chez les premiers ethnologues, l’eau est traitée de manière impressionniste ou comme marqueur géographique8, par la suite, avec l’accélération de l’urbanisation puis face au changement climatique, le milieu académique s’intéresse à nouveau aux « liens profonds »9 entre eau (menacée, menaçante, polluée, rare, etc.) et sociétés humaines. L’eau est alors étudiée comme ressource politique et économique et comme bien commun10. Le recours aux formes de l’eau comme métaphores analytiques se popularise dans les théories culturelles de la globalisation, notamment pour décrire artefacts et individus qui défieraient les frontières en « fluant » au travers (« [modernité] liquide », « flux », « courant »)11.

Parmi les critiques adressées à l’égard de l’usage de ces notions12, on retrouve l’une des observations centrales du « tournant aquatique » opéré dans le champ de l’anthropologie13 : sa forme liquide est généralement la seule considérée, au détriment de ses deux autres états physiques (gaz et solide). Plus encore, il est regretté que les espaces aquatiques soient souvent appréhendés uniquement comme surfaces planes et non également comme volumes ayant différentes formes résultant de la co-composition de la matière et de forces14. Aussi, en regard de visions approchant l’eau comme élément stable, l’accent est mis sur son mouvement. Elle est par essence constamment fluctuante dans ses états, ses formes, sa quantité et son niveau d’« humidité » (sec et mouillé étant les pôles d’un spectre de possibilités15). Même lorsqu’elle parait immobile, l’eau est donc en mouvement et définit des espaces en constant changement16.

Aussi les matérialités, temporalités et mouvements aquatiques s’avèrent-ils centraux pour les tenants de cette « nouvelle anthropologie de l’eau »17, qui prennent en compte ses qualités intrinsèques comme substance aussi bien que les changements et adaptations mutuels issus de leur rencontre avec humains, non-humains, ainsi que les modalités (variables et évolutives) de cette interaction (frictions, formes de connaissances, croyances, appartenances, etc.)18. Dans cette optique, les actions humaines sont à envisager en relation avec l’eau, son mouvement et ses affordances19 et non à son égard en tant que substance pure ; pas uniquement une relation de consommation donc, mais une co-production d’où émerge le lieu20.

Sur l’eau en effet, les lieux émergent du mouvement et des relations entre éléments hétérogènes et indépendants qui s’y croisent et se quittent21. En d’autres termes, ils surviennent « au croisement d’itinéraires provoquant l’entrée en corrélation réciproque d’éléments qui sont d’abord dispersés »22, en surface ainsi que dessous, dans toute la profondeur de l’eau. Un contre-pied aux approches qui voudraient limiter les espaces aquatiques à des « espaces vides » que s’efforceraient de traverser rapidement objets et voyageurs en transit entre un point d’origine et une destination localisés sur la terre ferme23.

Avant de voir comment notre terrain lémanique permet de faire coïncider ce bagage anthropologique, il convient d’en expliciter brièvement les implications épistémologiques, ainsi que les choix et contraintes méthodologiques qui ont guidé cette recherche.

Méthodologie d’étude

Les données qualitatives mobilisées dans cet article sont issues d’une étude de terrain sur les navigations professionnelles transfrontalières (France-Belgique et France-Suisse), volet additionnel d’une recherche collective consacrée aux communs transfrontaliers. Le terrain lémanique a consisté en 10 journées d’observation participante, réparties entre juillet et décembre 2019, à bord de différents engins de navigation utilisés à des fins professionnelles, pilotés par des navigateurs dont l’auteur partageait et suivait pour l’occasion les horaires, itinéraires, habitudes, espaces de travail, obligations, etc. Ces observations ont été complétées par des entretiens ouverts in situ ainsi que par des entretiens semi-directifs jusqu’en janvier 2021.

L’un des partis pris de cette recherche était de travailler avec une seule et même catégorie d’acteurs, les navigateurs professionnels. L’intérêt de ce choix était de s’intéresser aux gestes, aux manières de faire, aux habitudes, en d’autres termes à la pratique quotidienne et mobile d’un espace frontalier aquatique avec lequel des individus interagiraient fréquemment, cohabitant dans ce même espace pour pratiquer leurs activités et partageant un arsenal de contraintes liées à des impératifs de rentabilité sur et par l’intermédiaire du lac. D’autres catégories d’acteurs, riverains ou plaisanciers par exemple, n’ont donc pas été interrogées.

En ce sens, l’approche par les navigations professionnelles devait aussi permettre de pointer les recoupements d’expériences, d’interroger la constitution et l’évolution des connaissances des acteurs en lien avec l’objet de recherche, notamment par l’engagement physique du navigateur avec le lac via son activité. C’est donc une attention centrée sur les « savoirs locaux » qui a été assumée, savoirs produits par les acteurs à travers leurs interactions avec l’environnement au cours du temps24.

Concrètement, il nous a été donné de travailler principalement avec les acteurs suivants, exclusivement masculins25, âgés de 28 à 61 ans : le pilote d’un bateau de recherche scientifique issu d’une université suisse, un capitaine et un mécanicien de la Compagnie Générale de Navigation, entreprise de transport de personnes sises à Lausanne, deux pêcheurs professionnels indépendants, le président de l’association des pêcheurs professionnels du Léman français et, enfin, 4 pilotes de la Sagrave, entreprise d’exploitation de sables et graviers du Léman qui possède des dépôts et lieux d’extraction des deux côtés de la frontière. Cette variété d’occupations professionnelles, d’embarcations, de biographies, a permis d’approcher une diversité de points de vue au sein du groupe.

Aussi, si nous avons été attentive à la provenance nationale de chacun de ces acteurs afin d’éviter les déséquilibres, nous n’avons pas cherché à en faire un critère de sélection strict ni à atteindre l’équité parfaite. L’objectif en effet était bien de partir des navigations et de l’espace du lac pour interroger les vécus de la frontière lacustre, son épaisseur, les manières d’y « fluer » ou non, plutôt que la démarche inverse.

Le lac Léman comme terrain de recherche

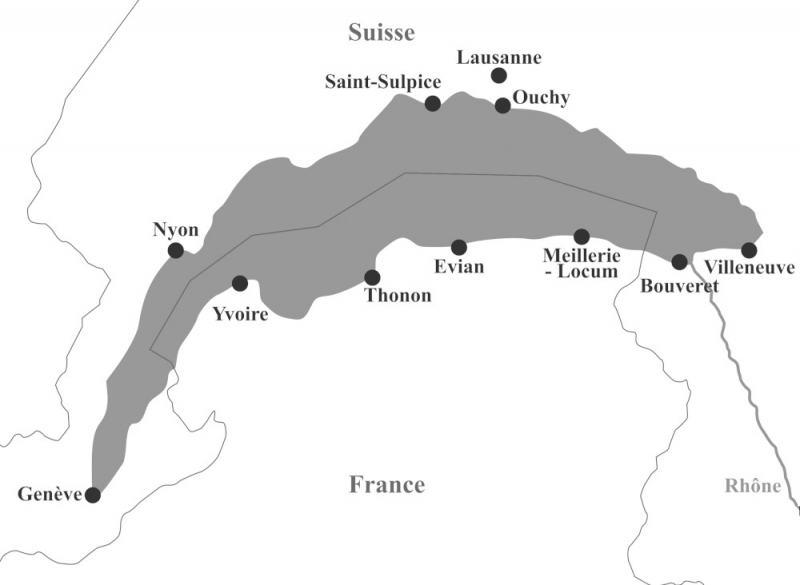

Généralement présenté comme le plus grand lac alpin européen, voire comme le plus grand lac d’Europe occidentale, le lac Léman ou lac de Genève est une étendue d’eau d’origine glaciaire qui s’étend sur 581 km2 entre la France et la Suisse à 372 mètres d’altitude26.

Fig. 1. Frontières cantonales et nationales du Léman et régions lacustres (Petit Lac, Grand Lac, Haut Lac)27

La géographie sous-lacustre est caractérisée par trois bassins : le Haut lac à l’extrémité est, avec un fond plutôt composé de rochers et des rives en pente raide, où débouche le Rhône, affluent principal et émissaire du lac. Ensuite, est appelée « Grand lac » la partie la plus profonde du lac, dont le plateau central (ou plaine centrale) plonge jusqu’à 309 mètres (profondeur moyenne : 172 mètres). Enfin, à l’ouest, la partie la plus étroite du Léman, qui est aussi la moins profonde et où sont également effectués des relevés des polluants éventuels (point GE3), est nommée « Petit lac ». Sa profondeur moyenne est de 41 mètres (maximum à 76 mètres) 28 et son « plancher », plus plat, est composé de sable fin29. Il s’agit aussi du point de sortie du Rhône.

Non physiquement bornée sur le lac lui-même, la frontière lacustre apparaît néanmoins sur les écrans des appareils de navigation par exemple (voir fig. 2), les documents administratifs ou encore certaines cartes politiques et géographiques. Le tracé de cette frontière ne correspond pas au talweg, comme c’est le cas de certains cours d’eau, mais à la médiane entre les rives suisses et françaises, ainsi qu’à deux « ailes transversales ». Ce tracé fut ajusté et arrêté par une convention entrée en vigueur en 195730. Aujourd’hui, près de 60 % de la superficie du lac Léman est suisse (correspondant à 142,2 km de rives), la part restante étant donc française (58 km de rives)31. Depuis 2008, la Suisse a rejoint l’espace Schengen sans, toutefois, faire partie de l’Union douanière de l’Union européenne. Résultat, les contrôles des personnes à la frontière n’y sont plus systématiques, mais les contrôles de marchandises par les douanes suisses notamment subsistent.

Fig. 2. À bord d’un chaland de transport de marchandises, sur l’écran du GPS, la fine ligne noire courant au milieu de la surface blanche (représentant le lac Léman) correspond à la ligne de démarcation de la frontière

[©L. Daffe].

Naviguer de part et d’autre d’une frontière « invisible »

Au cours de notre terrain, lorsque nous sollicitons directement leur avis sur la pertinence d’aborder la question des frontières par le biais des navigations lémaniques, les acteurs soulignent dans un premier temps le caractère invisible et impalpable de la frontière lacustre. Mais, au fil des échanges, il apparaît que cette frontière se rappelle aux navigateurs en certaines circonstances, au travers de certaines obligations administratives, ou encore lors de la visite ponctuelle de douaniers à bord. Ces formalités néanmoins, sont présentées par les interlocuteurs comme anecdotiques et usuelles, de même nature que d’autres obligations faisant partie de leur activité professionnelle.

Monsieur P., laborantin en chimie, spécialiste en prélèvements et en conditionnement d’échantillons, explique par exemple : « On ne voit pas de frontière [sur le Léman], c’est un lac. Y’a pas de frontière sur les lacs, les océans. […] Elle existe, mais on ne la voit pas, on ne sent pas qu’on la franchit, c’est pas du tout comme une frontière terrestre où y’a une borne, y’a un bureau ». Originaire de Genève, Monsieur P. travaille au département des Sciences de l’Environnement d’une université romande, dont il pilote les bateaux depuis 20 ans, participe à la mise en place des campagnes de recherche et manipule les outils d’échantillonnage. Il se décrit comme un « arpenteur du lac », dont il connaît en effet la topographie mieux que quiconque. Lorsque nous questionnons Monsieur P. sur les formalités douanières à entreprendre pour les missions auxquelles il participe, menées par un Institut suisse sur l’ensemble du Léman, il rétorque que la démarche requiert « juste » une autorisation de cartographier de la part des douanes ou, en cas de séjour côté français, une déclaration de la valeur du matériel utilisé.

Lui aussi navigateur confirmé, travaillant comme capitaine à la Compagnie Générale de Navigation (CGN), compagnie de transport de personnes sur le Léman, Monsieur G. partage cet avis : « Nous, je veux dire, on navigue. On considère qu’y a pas de frontière. […] En soi, on va à Évian comme on va à Genève ». Pourtant, son collègue, Monsieur A., s’étonne que certains passagers oublient carte d’identité ou passeport alors qu’ils empruntent l’une des lignes de la compagnie pour se rendre sur la rive opposée du lac. La compagnie assure en effet des dessertes quotidiennes entre les deux rives du lac, principalement entre Lausanne (où se situe le siège social), Nyon, Thonon, Évian, et Yvoire, empruntées par les travailleurs frontaliers (et un public de loisirs en haute saison). « Mais c’est un autre pays », constate-t-il. « On peut s’attendre à avoir un contrôle de la douane ou quelque chose comme ça. Des fois c’est un peu oublié. […] De temps en temps, on a même les douaniers qui font une traversée avec nous et qui contrôlent les papiers à bord des clients, des passagers, mais c’est sporadique ».

Fig. 3. Carte des villes citées par les acteurs et mentionnées dans l’article

En raison de la fréquence et de la facilité de son franchissement, de l’absence de contrôles systématisés et de systèmes d’abornements fixes visibles, il semblerait que la frontière lacustre tende d’une certaine manière à être banalisée par les acteurs rencontrés, dans la mesure où leurs discours la placent dans le registre de l’ordinaire et de l’imperceptible. Même lorsque son pouvoir coercitif s’exerce, il semble être absorbé dans la routine, intégré à l’organisation des mouvements et des déplacements quotidiens.

La Sagrave par exemple possède des gravières et dépôts sur les deux rives du Léman. Les barges et chalands évoluent quotidiennement de part et d’autre de la frontière pour des missions de transport ou d’extraction de sable et gravier, mais aussi de noyages de terres (remblai d’anciennes concessions de dragage), ou encore de dragages. Tous les jours donc, des bateaux chargés doivent être déclarés aux douanes. Monsieur S., aux commandes alors que nous quittons une plateforme au large de Villeneuve vers le port d’Ouchy, nous explique comment les tâches et les routes sont déterminées suivant ces formalités :

Nous l’entreprise elle anticipe : si on va chercher [du chargement] à Meillerie ou à la Dranse, ils disent « bah demain tu iras là-bas, la douane est déjà faite ». Alors, « la douane est déjà faite » ça veut dire que nous, après, une fois qu’on est en face, je dois m’annoncer à mon bureau à Lausanne en disant les quantités, le numéro du bon, 600 tonnes, 600 mètres cubes, et puis l’heure exacte à laquelle je vais arriver au port à Ouchy. Et eux au bureau, ils faxent l’heure de départ, l’heure d’arrivée, de tel endroit, tel type de gravier, le tonnage, etcétéra, etcétéra. […] Là on a fait de Suisse à Suisse, donc il n’y a pas de formalité douanière.

Du côté des pêcheurs indépendants en revanche, si le registre de l’ordinaire et de l’invisible prévaut également, les discours font également état d’une certaine injustice face aux règles transfrontalières régissant la pratique de la pêche professionnelle, et face aux différences de morphologie sous-lacustre entre leurs territoires d’exercice respectifs, imposées par le tracé de la frontière, susceptible d’influencer directement leurs activités comme on s’en apercevra. Sur le Léman, l’exercice de la pêche est régi par des accords entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, ainsi que par un Règlement d’application visant à homogénéiser la pratique et à « assurer une exploitation durable et équilibrée des peuplements piscicoles »32, en fixant notamment les règles relatives au matériel autorisé.

Pour la pêche telle que pratiquée par les deux professionnels rencontrés, il est permis d’utiliser jusqu’à 8 filets de 120 mètres de long sur 15 à 20 mètres de haut. Ceux-ci sont tendus généralement la veille, obligatoirement du côté de la frontière nationale où est inscrit le pêcheur. Ces filets sont déroulés à des profondeurs variables afin de se placer sur les couloirs de déplacement des poissons qui, suivant les espèces et les saisons, suivent des courants plus ou moins froids et bas par rapport à la surface de l’eau. Les filets sont ensuite relevés au petit matin, quel que soit le côté de la frontière où ils ont été déplacés par les vents et les courants.

Messieurs N. et M. sont issus de familles de pêcheurs, sur le Léman suisse pour le premier, et en Normandie pour l’autre, loin du lieu haut-savoyard où il pratique cette profession. Monsieur M. pour sa part lève ses filets au moyen d’un treuil motorisé et utilise des filets exclusivement, tandis que Monsieur N. relève ses filets à la main et pêche également à la nasse, une technique qui n’est plus enseignée en France, précise le président de l’association des pêcheurs professionnels du Léman français. Selon ce dernier, ces différences de pratiques, même si elles sont soutenues par les réglementations en vigueur, complexifient l’entente entre acteurs de la pêche lémanique : « on a de la peine à trouver des accords sur des modifications de règlement lorsqu’on ne pratique pas de la même façon […]. Puis, en plus, les fonds ne sont pas les mêmes, donc certains engins de pêche fonctionnent beaucoup mieux côté suisse que côté français et éventuellement inversement ».

Nous permettant de nous détacher progressivement d’une approche « en surface » des navigations lémaniques, cet extrait ainsi que la description succincte de la pratique de la pêche au filet, mettent l’accent sur un élément apparu de manière transversale auprès des différents navigateurs rencontrés : l’importance de la profondeur prenant place sous la surface de l’eau comme espace d’exercice des navigations et des pratiques liées, mais aussi comme espace de rencontres, de frictions et de négociations potentielles entre acteurs.

Au-delà des contraintes institutionnelles et formalités administratives imposées par les mouvements horizontaux des navigateurs de part et d’autre de la frontière franco-suisse, tout un espace semble se déployer aussi verticalement sous la surface de l’eau. Dans la littérature scientifique consacrée à l’eau (et aux « ressources » naturelles en général), nous l’avons vu, « le référentiel du bien commun »33 fut longtemps dominant. Pour notre part, comme développé précédemment, nous poursuivons le déroulement progressif de notre propos en proposant une lecture « amphibie » de ces espaces. En d’autres termes, c’est moins l’élaboration de règles de gestion ou de revendications civiques de préservation des profondeurs sous-lacustres comme ressources qui émergent de nos données, que la manière dont le volume du lac et ses profondeurs, caractérisés par leurs mouvements, changements et recompositions continues, est vraisemblablement pratiqué par les différents navigateurs.

Comment l’espace des profondeurs lacustres est produit et « incorporé »

Le lac Léman est connu par les navigateurs pour être imprévisible et rapidement changeant. Le navigateur doit être capable de faire face à un plan d’eau « d’huile » autant qu’à des variations atmosphériques pouvant donner lieu à des vagues plus ou moins importantes, empêchant parfois toute navigation. Dans les récits des acteurs rencontrés, le Léman apparaît comme protéiforme et imprévisible. Le capitaine de la CGN l’explique en ces termes : « Le lac Léman est un lac très capricieux. C’est un lac qui est très changeant. […] Un exemple : moi je faisais la ligne Lausanne-Évian et j’entendais à la radio mon collègue qui était au Bouveret et qui était en train de se faire démonter. Un pont qui était en train de se casser. Une vitre qui venait de se briser. Puis moi j’étais à quelques kilomètres, j’étais dans le calme plat. ». De son côté, Monsieur M. explique que, à chaque changement de « spot » où il pose et relève ses filets, « tu dois tout réapprendre de la pêche, rien n’est le même ». Dans leurs termes, on voit comment les navigateurs lémaniques sont constamment amenés à adapter leurs pratiques en relation avec le lac, forgeant progressivement réflexes et connaissances sur base de la confrontation avec ses différentes formes, caractères et mouvements.

Mais les manifestations en surface, souvent visibles à l’œil nu et d’ailleurs décrites notamment selon des repères visuels34, ne sont pas les seules à devoir être intégrées pour naviguer le Léman. La pratique régulière du lac par les navigateurs met également en évidence les espaces sous-lacustres, profondeurs et fonds, souvent invisibilisés par les événements de surface ou par les qualités intrinsèques du volume de l’eau et de la lumière. Dit autrement, bien que non visibles depuis la surface (ou seulement partiellement), les profondeurs et leurs caractéristiques font partie intégrante des espaces d’exercice quotidien des navigateurs. Les fonds se révèlent bien entendu au moyen de cartes bathymétriques par exemple, mais les profondeurs dans leur ensemble s’approchent aussi par l’expérience, par le biais des mouvements sur et avec l’eau, ainsi que par l’engagement corporel direct des navigateurs (sons, forces, chaleur, etc.) ou par l’intermédiaire d’un outil technique, souvent leur embarcation, qui opposera résistance, « glissera », « adhérera », modifiant leur manière d’appréhender l’élément aquatique et de s’y situer.

Monsieur G. par exemple, capitaine de bateaux de transports de personnes, explique comment la topographie du lac influence la manière dont les itinéraires y sont tracés mais aussi la manière dont il doit adapter sa conduite sur le moment et anticiper les réactions du bateau, propulsé par un moteur diesel, pour réussir les entrées au port notamment :

En fait, le lac… je vous ai dit qu’y a la partie du Haut lac qui est bien profonde, et après on rentre sur ces plateaux. Et si je prends par exemple le débarcadère de Saint-Sulpice, c’est un débarcadère qui a peu de profondeur. Y a même des périodes quand ils baissent le niveau du lac, y’a pas assez de profondeur. On n’y va pas. […] Quand c’est un petit peu moins profond, le bateau fait un peu ventouse avec le fond donc il aura moins tendance à glisser. Quand y a plus de profondeur, y’aura le bateau qui aura plus tendance à glisser.

À la barre, le corps du pilote est un rouage qui se confond à ceux du bateau35 ; le lien physique entre le comportement de l’élément aquatique, la mécanique du bateau et son pilotage engage l’ensemble du corps du navigateur et participe de la bonne maîtrise de la navigation ou de l’activité exercée. Sur une barge de dragage de la Sagrave, derrière ses manettes dans la cabine de la grue remontant les sédiments exploités, un opérateur nous explique le métier qu’il exerce depuis deux décennies.

Fig. 4. Machiniste opérant sur les fonds sous-lacustres depuis la cabine de la barge d’extraction

[©L. Daffe]

Sur le moniteur positionné à hauteur de vue, il pointe du doigt des points de couleur correspondant aux endroits dragués par ses prédécesseurs. Ses commentaires traduisent son niveau de proximité avec les profondeurs du lac, qu’il n’a pourtant jamais connues autrement que par les dégradés de bleus d’une carte en deux dimensions s’affichant sur son écran, par l’intermédiaire du bras d’extraction qu’il dirige à plusieurs mètres au-dessus du fond de l’eau, ainsi que, plus directement, par les sons. Il explique en effet être désormais capable, après des années d’expérience, d’identifier la composition du matériau touché dans les fonds grâce au bruit généré par sa machine à leur contact, le tout au milieu de la cacophonie des moteurs et des tapis de triage des agrégats :

Les matériaux ça vient du glacier y’a des millénaires. […] Parfois on descend de 5 mètres et on tombe directement sur du bon, parfois il faut d’abord casser une couche de limon puis on arrive sur du bon matériau. Je suis déjà descendu à 50 mètres. À certains endroits, on se décale de quelques mètres [dans la concession] et on a directement le double de hauteur, c’est des collines. […] Maintenant, je pourrais travailler les yeux fermés. Rien qu’à l’oreille. Si elle turbine la bête là, c’est que le cône est rempli de limon. Par contre quand on remonte comme maintenant du gravier et du sable uniquement, c’est beaucoup plus harmonieux.

À travers ces exemples et comme d’autres éléments permettront de l’illustrer, on s’aperçoit que la connaissance des profondeurs (comprises ici comme espace vertical se déployant sous la surface de l’eau, mais aussi fonds lacustre et ensemble du volume de l’eau) s’actualise par la pratique quotidienne, qui s’ajuste elle-même en retour, et participe dans le même mouvement à la formation et reformation de ces espaces, dans un processus de co-production mutuelle. En outre, les changements survenant dans ces espaces en raison du mouvement perpétuel de l’eau et du changement de ses qualités, notamment en contexte de changement climatique, amènent la perception de ces espaces à fluctuer, à faire évoluer les pratiques et donc les manières d’entrer en relation. Karine Gagné et Borg Rasmussen décrivent ce processus dans les termes suivants :

En raison d’une modification de la qualité ou du débit de l’eau, ou d’un changement de lieu dû à des facteurs politiques, économiques ou environnementaux, les processus qui relient les populations, les lieux et l’eau opèrent souvent dans un contexte de frictions entre différents acteurs et ont un impact sur les corps humains, tant sur le plan physique que psychologique. […] la façon dont les gens se rapportent à l’eau et aux lieux par le biais de pratiques et de croyances n’est pas fixe ; elle est plutôt liée aux processus politiques et économiques, aux changements environnementaux et aux dynamiques culturelles locales qui évoluent avec le temps. De plus, ces pratiques et croyances sont relationnelles, car un lieu en mutation peut modifier la façon dont les gens pensent à l’eau et l’utilisent, et inversement36.

Aussi, si nous en savons désormais davantage sur l’interaction entre navigateurs, surface de l’eau et profondeurs, nous avons dit peu de choses sur les mises en relation prenant place dans et par le biais des mouvements de l’eau et des embarcations.

Les profondeurs du lac comme espaces de rencontre potentielle et de ruses

Dans les espaces mobiles comme le Léman, aux mouvements de l’eau et des éléments qu’elle charrie s’ajoutent bien évidemment ceux des bateaux et des non-humains qui s’y déplacent à des vitesses variables. Ces éléments créent un maillage d’itinéraires indépendants et d’abord dispersés, mais toujours susceptibles de se croiser et de se juxtaposer37, de manière aléatoire ou provoquée, en surface mais aussi, on le sait désormais, dans le volume des profondeurs. Un exemple issu du terrain aide à comprendre cette idée de « lieu temporaire et contingent » émergeant de l’« entrée en corrélation réciproque » de trajectoires38 : après une matinée à relever les filets, avant de rentrer au port, le pêcheur que nous accompagnons ce jour-là passe un appel à l’un de ses anciens collègues, devenu pilote à la Sagrave, qui lui a emprunté une paire de jumelles quelques semaines auparavant. Le coup de fil permet aux deux navigateurs, naviguant jusqu’alors dans des directions et à des vitesses qui n’auraient pas permis leur rencontre fortuite, de se localiser et de modifier leurs routes et rythmes respectifs jusqu’au moment de leur rencontre. La restitution de l’objet s’effectue de bord à bord, tandis que, malgré les moteurs coupés, les embarcations côte à côte continuent de se déplacer doucement au gré des remous de l’eau.

Mais les croisements d’itinéraires, d’autant plus lorsqu’ils ne sont pas planifiés, ne se déroulent pas toujours de manière aussi pacifique. C’est alors dans les profondeurs du lac que des accommodements peuvent vraisemblablement être trouvés et négociés entre navigateurs, comme ce pêcheur l’explique au cours de notre entretien où il mentionne que des collègues craignent de retrouver leurs filets déchirés en raison du passage des bateaux de la CGN :

LD – Parce que du coup, sur les lignes CGN, personne ne peut poser ses filets ?

Oui mais le problème c’est pas de les poser, c’est qu’au large, c’est des filets dérivants qui se trouvent sur la trajectoire quoi qu’il arrive. Si 50 pêcheurs français mettent 1 kilomètre de filet, […] forcément le matin y a des pêcheurs qui sont sur le passage de la CGN. En plus que la CGN, quand y a du vent, quand y a la bise, fait des trajectoires totalement différentes.

LD – Pratiquement, comment ça se résout ce genre de problème ?

Nous, on a senti qu’il y avait une espèce de je-m’en-foutisme d’une toute petite minorité de pilotes. Ça a suffi à semer la zizanie. Du côté pêcheurs aussi parce qu’ils maintiennent leur position. […] Au début ça a fait des étincelles et puis après ça s’est arrangé parce que nous on s’est mis un tout petit peu plus profond histoire que la CGN ne coupe pas les filets en passant au-dessus. À 50 centimètres ça s’est joué, mais 50 centimètres ça a suffi. Et après les pilotes ont aussi été plus courtois avec nous, à se dévier.

La présence de la frontière induit une donnée supplémentaire dans la mesure où la traverser implique que la trajectoire du navigateur est susceptible de croiser celle d’autorités chargées de contrôler le respect des contraintes inhérentes à ce passage. Face à cette ligne de démarcation non matérialisée à la surface mais néanmoins astreignante, il s’agit d’anticiper au mieux les changements du lac et de maîtriser son caractère imprévisible, afin d’éviter d’être mis en défaut en cas de rencontre avec la brigade navigante des douanes par exemple. Ainsi, dans l’extrait qui suit, cet acteur du Léman raconte la manière dont la dimension verticale du lac lui permet de manœuvrer afin d’éviter de contrevenir aux règles de navigation et de déclaration douanière. Le niveau d’enfoncement du bateau dans l’eau (et son chargement) est ajusté pour composer avec les variations météorologiques et la force du vent, les mouvements de l’eau, la hauteur des vagues :

En fonction de la météo, on va charger plus ou moins le bateau. Aujourd’hui, j’ai chargé plein paquet de ses capacités, parce qu’on a des marques [d’enfoncement] et puis qu’on doit respecter. Parce que si on a un contrôle et qu’elles sont sous l’eau, on est amendables. Aujourd’hui le lac il est calme, on risque rien, on peut charger normal. […] Si on charge le jour-même pour le lendemain, on se renseigne sur la météo et puis après on charge en fonction de la météo. On essaie d’avoir un coup d’avance. Après, on n’est jamais à l’abri d’un orage, mais y’a d’autres solutions : on baisse les gaz, on triche un peu… Puis on communique beaucoup entre collègues, il y a en toujours bien un qui est là-bas ou bien là-bas. « Bon, je suis là, fais gaffe alors. T’es où ? Charge un peu moins ton bateau, baisse un peu les gaz, ou méfie-toi ». Et on prend des mesures.

Pour les pêcheurs, d’autres contraintes se surajoutent dans la mesure où, comme évoqué précédemment, le tracé de la frontière délimite des territoires d’exercice dont la bathymétrie ainsi que les qualités physiques et chimiques de l’eau diffèrent sensiblement de part et d’autre, induisant une répartition inégale des poissons qui, selon les espèces, cherchent des zones plus ou moins froides et plus ou moins riches en végétaux et en oxygène par exemple, ce dont certaines zones sont dépourvues. Aussi, les itinéraires des filets de pêche dérivants et ceux des poissons peuvent très bien ne jamais entrer en relation, d’autant que la rareté grandissante de ces derniers confronte les pêcheurs à une plus grande concurrence et à l’obligation de s’adapter.

En 2012, l’un des pêcheurs français rencontrés remontait jusqu’à 200 kg de poissons par jour contre, 7 ans plus tard, une cinquantaine de kilogrammes. Dès lors, à la recherche constante de zones possiblement plus prolifiques dans le périmètre de pêche où il est tenu d’évoluer, il observe les endroits où, selon les saisons, les courants sont moins forts mais plus froids, et donc plus propices à certains types de poissons. Sa connaissance des phénomènes de surface mais aussi des caractéristiques des profondeurs sous-lacustres, ainsi que de leurs variations dans la verticalité aquatique, sont mises à profit d’une nécessaire adaptation des pratiques de pêche, confrontées à des contraintes inhérentes au tracé de la frontière ainsi qu’à une transformation de la vie immergée. Ce pêcheur nous explique que, de son avis, les conditions sont plus favorables côté suisse, où il n’est pas autorisé à poser ses filets cependant. Une observation qu’un autre pêcheur français confirme et explicite :

Les fonds ne sont pas les mêmes [de part et d’autre de la frontière]. […] Ça forme presqu’un autre milieu. […] Pour la perche, la zone française propice à la pêche c’est Anthy-Yvoire parce que c’est de grandes baies avec peu de profondeur. Plein de petits cours d’eau où il y a de l’agriculture qui donnent des cours d’eau riches qui apportent de l’eau riche. Et une zone qui réchauffe assez rapidement parce qu’elle est moins profonde. Par contre, vous allez par exemple au Locum où là ça plonge à pic, vous avez une zone qui est propice à la pêche extrêmement restreinte. Les volumes capturés sur ces zones varient du fois 10 au fois 100 quoi. C’est vraiment dément les différences qu’il peut y avoir. […] Mais après, de nouveau pour la féra, le milieu le plus propice c’est le haut-lac car c’est un milieu qui reste un peu plus froid. Et puis y a un autre phénomène qui plaide plus côté du haut-lac : c’est l’arrivée du Rhône qui apporte de l’oxygène, du courant, des choses comme ça. Donc voilà ça compense un petit peu comme ça.

LD – Et ça, ça peut être sujet de tensions ou de rivalités ?

Oui bien sûr. Quand y’a du poisson pour tout le monde, non. Mais quand y’en a pas forcément, ouais.

Lors de nos terrains, nous comprenons que certains pêcheurs français qui s’estiment lésés, adoptent des stratégies visant à pallier ces différences de topographie sous-lacustre (à l’origine d’une partie des variations de températures entre zones en raison de leur profondeur vis-à-vis de la surface de l’eau, comme l’explique dans l’extrait précédent ce professionnel de la pêche) ainsi que de carence en poissons. Bien que les filets doivent obligatoirement être posés du côté de la frontière dont ressort le pêcheur, ils peuvent néanmoins être relevés de l’autre côté s’ils y ont dérivé. Il arrive donc que les filets soient parfois posés au plus proche de la limite nationale, voire « dessus », comme le dit un pêcheur, réglés à une profondeur susceptible de rencontrer un courant qui les fera dériver de l’autre côté de la frontière, potentiellement plus favorable à intercepter des bancs de poissons.

La ruse, cependant, suffira-t-elle pour faire face au réchauffement des profondeurs sous-lacustres, conséquence d’automnes plus doux et d’hivers moins rigoureux, réduisant la fréquence des brassages complets des eaux du lacs ? Ce phénomène – à savoir le refroidissement des eaux de surface, leur enfoncement et, inversement, la montée des couches plus profondes en surface – s’avère en effet nécessaire au refroidissement et à la réoxygénation du fond du lac, sous peine de mettre en péril les organismes vivants39. Le dernier brassage complet a eu lieu en 2012… Dès lors, quelles seront les adaptations à venir, pour ces pêcheurs particulièrement ? Les autres navigateurs, dont l’activité est à première vue peu influencée par ces changements, devront-ils tout de même y faire face ? On peut se demander si les réponses créatives apportées par ces différents acteurs proviendront de leurs connaissances et pratiques des profondeurs lacustres.

Conclusion

Dans cet article, ce sont les apports théoriques et empiriques de l’anthropologie amphibie qui nous ont permis de tenter un déplacement de focale depuis des points de référence terrestres vers des points de repères aquatiques, les matérialités, les temporalités, et le volume des hydrosphères. Par ce biais, la frontière a été appréhendée à l’échelle locale, sous l’angle des mouvements quotidiens, des gestes, et des savoirs des navigateurs professionnels lémaniques. De cette manière, nous avons cherché à comprendre comment elle s’exerçait d’abord de manière triviale pour ces navigateurs, dans le cadre d’un milieu caractérisé par sa mobilité et ses fluctuations constantes. C’est à l’intersection de ces différents mouvements que nous avons pu approcher les modalités des mises en relation sur le lac Léman, prenant place sur, sous et à travers la frontière. Nous avons pu nous apercevoir que les profondeurs lacustres constituaient un référent commun à ces différents navigateurs. Espaces de frictions potentielles, leur connaissance incorporée et la capacité à apporter des réponses créatives face à leurs changements rapides autant que plus lents, semble permettre la mise en place d’accommodements et de ruses, entre navigateurs, avec les non-humains qui y demeurent, mais aussi avec la frontière aquatique lémanique et les contraintes formelles qu’elle impose, de manière inégale entre ces navigateurs et plus âprement pour les pêcheurs cependant. Reste à vérifier si et comment, dans d’autres contextes de frontières aquatiques – et elles ne manquent pas – les approches « amphibies » trouvent également leur pertinence.