Les phénomènes de révolution technique sont, par essence, complexes et difficiles à analyser : on risque de les expliquer par des causes souvent envisagées de façon trop simpliste. C’est le cas à la fin du xviiie siècle lorsqu’apparaît le papier en continu, un phénomène qui, sur le plan matériel, va révolutionner la fabrication du papier peint trois décennies plus tard et l’organisation de la production du papier tout au long du xixe siècle. Or, l’historiographie du papier s’en est longtemps peu souciée, dans la mesure où les recherches historiques ont porté d’abord sur les origines du papier en Occident, sur les filigranes et sur les techniques de fabrication artisanales… Il a fallu attendre la fin du xxe siècle et le début du nôtre pour qu’elle se renouvelle par des recherches tout à la fois moins traditionnelles et plus originales. Dans la lignée des travaux de Bertrand Gille sur les systèmes techniques, la thèse de Louis André, Machines à papier. Innovation et transformations de l’industrie papetière en France (1798-1860), publiée à Paris en 1996 aux Éditions des hautes études en sciences sociales a pour la première fois systématiquement étudié les processus de mécanisation de la production du papier1. Sous un tout autre angle, mais aussi fondamental, l’Américain Leonard N. Rosenband a soutenu en 2001 une thèse traduite en français sous le titre La fabrication du papier dans la France des Lumières : les Montgolfier et leurs ouvriers (1761-1805) et publiée aux PUR en 20052 qui démontre l’importance du facteur social dans le fonctionnement des papeteries — et ses conséquences techniques3.

De son côté, l’histoire du papier peint, fut longtemps le fait d’anciens manufacturiers qui ne dépassaient guère le stade de la prosopographie d’entreprises, plus ou moins enrichie par les rapports des expositions du xixe siècle4. L’approche, ici, a été renouvelée à partir des années 1980 par des chercheurs, des conservateurs de musée et enfin par des universitaires : le livre pionnier de Catherine Lynn, Wallpaper in America from the sevententh century to World War I marque en 1980 une étape vers une vision plus complète du papier peint5. De son côté, Christine Velut fait le point, sous la direction de Daniel Roche, sur la production parisienne de papier peint au xviiie et au début du xixe siècle en exploitant un large panel d’archives publiques et notariales dans une thèse centrée sur cette « enveloppe du quotidien » qui, à l’instar de « n’importe quel objet [de la sphère domestique], même le plus ordinaire, enferme de l’ingéniosité, des choix, une culture » pour reprendre ses termes6. Dans la même direction, l’auteur de cet article a soutenu en 2004 une thèse dirigée par Serge Chassagne et intitulée De la manufacture au mur, pour une histoire matérielle du papier peint (1770-1914) en se fondant pour sa part sur les archives de la manufacture Jean Zuber & Cie, la seule manufacture de papier peint à avoir conservé ses archives de façon quasi complète7.

Qui dit papier peint dit naturellement papier. En nous fondant sur les travaux précédemment mentionnés, notre propos est de montrer les étapes de la mise au point du papier en continu pour le papier peint, une invention qui, curieusement, est française et non anglaise, comme le voudrait la Révolution industrielle, alors en marche. En nous appuyant sur les recherches mentionnées, nous verrons successivement la mise au point du papier en continu, puis son application au papier peint.

La technique traditionnelle de fabrication du papier nous est bien connue, en particulier pour le xviiie siècle, par les articles et les gravures bien connus des dictionnaires de l’époque : l’Encyclopédie de d’Alembert & Diderot8 et l’Encyclopédie méthodique de Roland de la Platière9. Nous n’y reviendrons pas. Notons seulement que cette technique est coûteuse en main d’œuvre au savoir-faire remarquable et que sa production est irrégulière de par ses dépendances à la matière première, le chiffon, à son énergie, l’eau et à sa main-d’œuvre. Cette dernière a été particulièrement étudiée, on l’a vu, par Leonard N. Rosenband, dans le cas de la papeterie des frères Montgolfier à Annonay. Celui-ci écrit : « le savoir-faire était la pierre angulaire du pouvoir et de l’autonomie des ouvriers-papetiers. Cette mainmise leur permettait de fixer les conditions10 d’un exercice rigoureux de leur art et de sa transmission au fil des générations »11. Concrètement, ces ouvriers, organisés en confréries dotées d’importants moyens par le biais d’un système d’amendes, imposent leur pouvoir à leurs patrons en matière d’embauche, d’organisation du travail, de congés. Qui plus est, le Saint-Lundi, les beuveries et les fêtes appartiennent au quotidien de cette main-d’œuvre, aux dires de leurs employeurs, impuissants face à ce que l’on nomme alors les « modes » de leur personnel : ils souhaitent donc limiter son intervention au maximum dans le processus de fabrication.

D’un autre côté, quels étaient les besoins en papier des manufacturiers en papier peint12 ? Rappelons, en deux mots, que le papier peint, tel que nous le connaissons, sous forme de rouleaux, est une invention anglaise de la fin du xviie siècle : les Anglais mettent en particulier au point la fabrication du rouleau en collant bout à bout des feuilles, taxées à partir de 1712. Ce décor, encore nouveau, ne prend son essor en France que dans les années 1770 mais avec un niveau de qualité bien supérieur à ce que fournit la production anglaise : le papier peint français va d’ailleurs dominer le monde occidental pendant un siècle, jusqu’aux années 1880, tant en qualité qu’en quantité13. Ces manufactures se concentrent dans les grands centres de consommation où l’on trouve aussi dessinateurs et ouvriers spécialisés : Paris et Lyon. Les manufacturiers font appel aux grandes papeteries, comme par exemple celle des frères Montgolfier à Annonay14. Un rouleau de papier peint est alors formé de 24 feuilles de format raisin collées les unes au bout des autres : on parle de papier « rabouté » ; une vue en coupe de 1789 de la manufacture Arthur & Robert, la première entreprise française de papier peint d’alors, avec plus de 400 ouvriers15, nous montre la préparation des rouleaux16 ; des femmes (les seules de l’entreprise) collent bout à bout 24 feuilles à l’aide de colle de peau, travail particulièrement déplaisant surtout en été quand la colle tend à fermenter, tandis que des hommes rognent les bords des rouleaux pour les régulariser.

Les manufacturiers recherchent un papier aussi uniforme que possible, ce qui est loin d’être évident avec la technique artisanale, mais aussi un papier bien collé qui supporte la couleur en détrempe ; s’il est de rares exemples de papier peint de luxe imprimés sur vélin (lisse), encore très rare, la règle est l’usage du papier vergé (que vergeures et pontuseaux17 rendent plus rugueux). Les manufactures recherchent aussi un approvisionnement régulier et, dans ce but, n’hésitent pas à acquérir des papeteries18.

Étudions le cas particulier de la manufacture Jean Zuber & Cie19. Cette manufacture de papier peint, issue de l’industrie de l’impression textile mulhousienne en 179020, sous la raison sociale Nicolas Dollfus & Cie, est rachetée en 1802 par son commercial, issu lui aussi de la bourgeoisie locale ; il rachète en 1804 un moulin à papier à Roppentzwiller dans le Sundgau. La firme va connaître un essor important, devenant la manufacture française dans ce domaine la plus innovante sur le plan technique du xixe siècle21 ; inutile de revenir sur son niveau qualitatif, les papiers peints panoramiques parlent d’eux-mêmes. D’ailleurs, la manufacture est la première manufacture de papier peint à obtenir une médaille d’or à l’Exposition des produits de l’industrie de 1834 à Paris tant pour ses recherches techniques que pour la qualité de son travail.

À la fin du xviiie siècle, la papeterie est en crise, elle a de plus en plus de mal à répondre à la demande : il est vrai que la Révolution accélère la consommation de papier pour l’administration, la presse et pour les assignats. C’est d’ailleurs chez Didot-Léger à Essonnes, la papeterie qui est le principal fournisseur de papier pour l’impression des assignats, que va être mise au point la mécanisation de la fabrication22. Le papetier demande à son caissier, Nicolas Robert (1761-1828), homme instruit et expérimenté, de mettre au point une machine : le projet aboutit en 1798, un brevet est déposé le 18 janvier 1799, la machine est mise en fabrication grâce à une subvention du ministre de l’Intérieur François de Neufchâteau. Son principe est simple : le dépôt d’une pâte sur une toile métallique sans fin animée d’un branlement latéral visant à favoriser l’orientation des fibres et accompagnée d’un système d’essorage. Malheureusement, le manque de compétences françaises en matière de construction mécanique n’aboutit pas à une réalisation concluante. Didot rachète alors le brevet et le transmet en Angleterre en 1801 par l’intermédiaire de son beau-frère John Gamble23 et dès 1803, des machines tournent Outre-Manche où la nouvelle technique se répand rapidement.

Machine à papier conforme au brevet de Nicolas Robert. Restitution du Frogmore Paper Mill (GB)

Alors que dans la production artisanale, le travail est réalisé feuille par feuille, ici la production se fait mécaniquement en continu (en rouleaux donc) et il s’agit de papier vélin. Quel est alors l’intérêt de la machine ? En l’absence de rotatives avant la seconde moitié du xixe siècle, on n’imprime encore qu’à la feuille et l’écriture, bien sûr, utilise de même la feuille. Il faut donc couper les rouleaux pour obtenir des feuilles, certes de papier vélin, mais le gain est limité. En réalité, le propos de Didot-Léger, sous la pression du ministère des Finances, n’était pas tant de produire des feuilles que de mécaniser le procédé, pour échapper aux « modes » des ouvriers en les remplaçant par une machine. Comme l’explique Nicolas Robert au ministre François de Neufchâteau, son invention « simplifie les opérations de cet art […] en faisant un papier d’une étendue extraordinaire sans le recours d’aucun ouvrier24 et par des moyens purement mécaniques »25.

Dans le domaine du papier peint, la situation est différente puisqu’un papier en rouleau est souhaitable : il éviterait l’opération de « raboutage » et faciliterait la pose. Les manufacturiers anglais en sont bien conscients, mais ils se heurtent au fisc qui y perdrait, puisque chaque feuille est, on l’a vu, l’objet, depuis 1712, d’une taxe, ce dont témoigne la présence d’un tampon sur le rouleau. La situation se présente différemment en France et Jean Zuber, particulièrement ouvert au progrès technique, va s’efforcer d’en profiter26. Outre le rouleau, il souhaite un papier bien collé et bien sec pour imprimer en détrempe. Il profite de l’Exposition des produits de l’industrie de 181927, à Paris, pour étudier la situation : or celle-ci est complexe car les machines introduites d’Angleterre en France à partir de 1815 restent coûteuses suite à des problèmes de brevet ; elles supposent aussi une production importante. Les nouvelles machines « à forme ronde »28 s’adapteraient bien à ses besoins, mais une fois modifiées pour les besoins spécifiques du papier peint. L’arrivée dans l’entreprise en 1828 d’Amédée Rieder (1807-1880)29 facilite la tâche qui devient urgente : l’entreprise a mis au point une machine à imprimer le papier peint en taille-douce, une technique reprise de l’impression textile (brevet déposé le 10 novembre 1826), or ce procédé provoque des tensions sur les rouleaux et s’adapte donc mal à l’utilisation de papier rabouté.

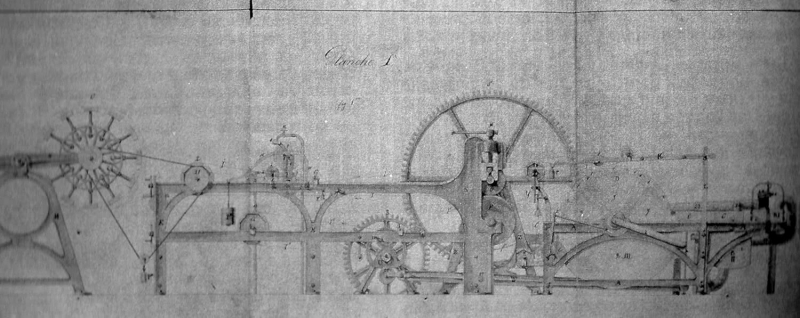

Amédée Rieder améliore une machine à forme ronde, la brevette le 30 septembre 183030. Il s’agit d’une machine métallique, comme les machines textiles, à la différence des machines à papier fabriquées jusqu’alors en bois. L’arrivée de la pâte y a été améliorée et cette dernière est collée en cuve, un séchage sur cylindre de cuivre a été ajouté pour un résultat à la fois plus progressif et plus régulier. L’entreprise de mécanique André Koechlin & Cie à Mulhouse met en fabrication la machine en 183131. Le premier papier peint imprimé sur papier continu porte le no 1724 dans la collection mise en vente en 1832 avant de devenir progressivement la règle. J. Zuber & Cie obtient, on l’a vu, lors de l’Exposition de 1834 une médaille d’or : les attendus précisent que l’usage de papier en continu « a permis d’arriver à une délicatesse d’impression, à une régularité, à une précision que l’on n’avait jamais pu atteindre ». Dès 1835, J. Zuber vend une partie de sa production de papier continu à ses confrères pour leur production de luxe, comme les panoramiques mais, à cette date, d’autres papeteries se lancent à leur tour sur un marché porteur. Avant 1840, tous les papiers peints français sont imprimés sur papier continu.

Machine à papier de J. Zuber & Cie, détail de la planche jointe au brevet d’invention.

© Musée du papier peint, Rixheim.

Quant aux manufacturiers de papier peint britanniques, en dépit de leurs demandes réitérées, ils doivent attendre 1836 pour que le fisc revienne sur la taxe à la feuille ; en pratique, l’impression sur papier en continu ne s’y fera qu’en 1839, ce qui permettra l’introduction progressive dans les années 1840 de l’impression mécanique que J. Zuber & Cie sera le premier à adopter en France en 1849.

La papeterie de J. Zuber & Cie, de son côté, va monter une papeterie moderne en 1840 à l’Île-Napoléon en exploitant la chute d’eau d’une écluse du canal du Rhône au Rhin avant de se séparer de la maison mère en 1851 pour prendre la raison sociale Zuber-Rieder & Cie : nous avons tous utilisé ses cahiers vendus sous la marque « Le Calligraphe ». Connue sous le nom de « Papeteries du Rhin », la firme continue toujours à produire.

En conclusion, la révolution de la fabrication du papier n’a aucun caractère de prime abord logique et le papier peint sera plusieurs décennies durant le principal client des papeteries modernisées ; rien de ce qui pourrait nous sembler rationnel dans cette histoire technique ne l’est vraiment : la fabrication du papier en continu tient moins à des besoins techniques qu’à des problèmes sociaux et, même quand ce type de papier s’avère utile comme pour le papier peint, il est loin de suivre un parcours de prime abord logique pour l’historien : des phénomènes fréquents dans l’histoire technique.