En octobre 1949, deux ans après l’indépendance du pays, Magda Trocmé se rendait en Inde pour le compte du Mouvement International de la Réconciliation (MIR), branche française de l’International Fellowship of Reconciliation (IFOR), un mouvement pacifiste d’inspiration protestante très développé dans le monde anglophone. Elle demeura plus de trois mois sur place, ne rentrant en Europe qu’en février 1950. Elle rédigea régulièrement un journal relatant son séjour, dont un petit nombre d’extraits parurent à l’époque dans le bulletin du MIR, les Cahiers de la Réconcilation1. Le document que nous publions ici est le texte intégral et inédit de ce journal par lettres qu’elle rédigea pour sa famille demeurée en France2, dans lequel se confrontent les tâches d’observation et d’analyse et les impressions personnelles qu’elle tira de ce lointain voyage. Magda Trocmé se rendait en effet sur place comme déléguée de son organisation à un grand congrès international, l’Assemblée mondiale de la paix, encore dénommée Rencontre pacifiste mondiale (World Pacifist Meeting, en anglais). L’Inde apparaissait alors comme un pays neuf, libéré de ses chaînes coloniales, qui allait compter dans la nouvelle vision des relations internationales que le monde appelait de ses vœux, non seulement dans la perspective de reconstruction (bien naturelle après les désastres du second conflit mondial), mais aussi dans l’attente d’une alternative à la guerre froide dont les logiques étaient en train de triompher. Projeté pour 1948 et prévoyant une rencontre avec le Mahatma et une visite de son ashram, le congrès avait été retardé d’un an, à cause de l’assassinat de Gandhi intervenu en janvier 1948. C’est pour cette double nature à la fois privée et professionnelle de la relation de voyage que nous avons retenu le texte de Magda Trocmé pour ce numéro « Femmes expertes, savantes, artistes ».

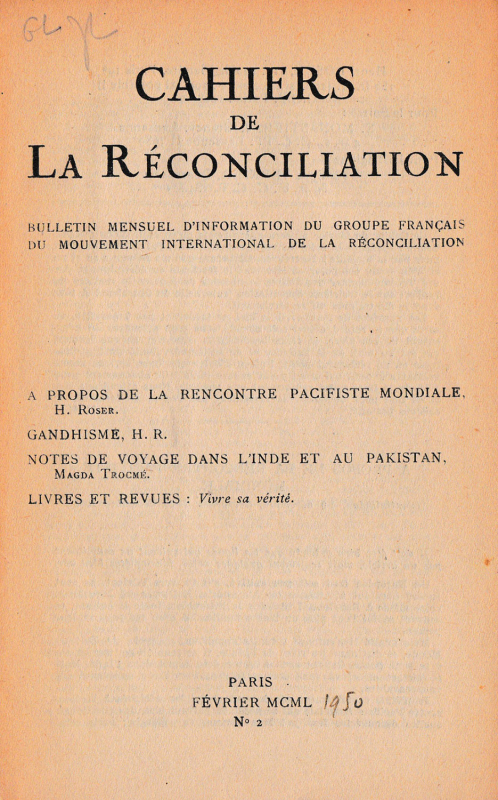

Magda Trocmé en 1949

Magda Trocmé (1901-1996) est née Magda Grilli di Cortona, dans une famille établie à Florence. Sa mère, Nelly Wissotzky, était morte de la fièvre puerpérale peu de temps après sa naissance : elle descendait elle-même d’une lignée assez cosmopolite, remontant à l’un des protagonistes du complot décembriste de 1825, Alessandro Poggio3. Oscar Grilli, le père de Magda, était jusqu’en 1919 colonel du génie dans l’armée royale italienne, et il exerça ensuite comme ingénieur-conseil. Il appartenait à la petite noblesse toscane, d’où le fait que Magda ait passé l’essentiel de son enfance et de son adolescence à Florence, dans des conditions matérielles aisées. Oscar Grilli se remaria cependant en 1910, et la jeunesse de Magda se ressentit de ses relations pénibles avec sa belle-mère, qui la traitait en intruse. Un de ses points d’ancrage fut donc sa famille russe de Florence, autour de sa grand-mère maternelle, qui tenait une pension fréquentée par des voyageurs ou des exilés originaires de l’Empire des tsars. Elle fut éduquée d’abord comme externe chez les diaconesses, puis comme pensionnaire au couvent des Mantellate.

Après sa maturità, Magda Trocmé poursuivit un cursus à l’Université (et réussit les examens du diplôme d’enseignement du Magistero), tout en s’impliquant dans des œuvres sociales au service des déshérités des bas quartiers de Florence. C’est d’ailleurs à la suite d’une bourse d’études auprès de la New York School for Social Work, destinée à la familiariser avec les méthodes des travailleurs sociaux new-yorkais (issus de cette mouvance que Jane Addams et la progressive era avaient léguée à l’Amérique des années 1920) que Magda fit la connaissance d’André Trocmé. Lui-même originaire d’une famille d’industriels protestants de Saint-Quentin, il venait d’achever ses études de théologie à Paris (avec une thèse sur Alexandre Vinet). Il se trouvait à New York en 1925 au titre de boursier de l’Union Theological Seminary et il travaillait en parallèle à temps partiel comme précepteur de deux jeunes héritiers de la famille Rockefeller. Le revenu permettait de compléter sa bourse très modique. Sur le plan religieux, aux dires mêmes de son époux, Magda Trocmé avait sa « religion à elle » et avait fait une sorte de synthèse très personnelle des nombreuses influences qu’elle avait subies dans sa jeunesse : protestantisme vaudois par son père, orthodoxie russe marquée par l’empreinte de Tolstoï du côté de sa grand-mère, avec un bref passage par un catholicisme dont elle récusa très vite le caractère « vertical » et autoritaire. Toute sa spiritualité était mêlée d’un sens des responsabilités sociales et de la solidarité vis-à-vis des filles-mères, des pauvres, des enfants trouvés, qu’elle avait appris dans ses jeunes années à Florence.

Ce n’est que depuis une vingtaine d’années que l’on redécouvre, en France, la vie et l’œuvre des époux Trocmé. Comme l’indique le fait qu’ils ont été honorés tous les deux du titre de « Justes parmi les Nations » (André en 1971 juste avant sa mort et Magda en 1984), c’est d’abord eu égard à leur rôle pendant la seconde guerre mondiale, à la lisière des Cévennes protestantes, qu’ils ont acquis une certaine renommée. Celle-ci s’affirma aux États-Unis et en Israël d’abord, et seulement ensuite en France. Bien des institutions ont contribué à leurs côtés au sauvetage de plusieurs centaines d’enfants juifs dans les villages du plateau du Vivarais-Lignon : ainsi la Cimade, l’Organisation de secours aux enfants, la Société Religieuse des Amis (ainsi que se dénomment eux-mêmes les quakers), le Secours suisse aux enfants, pour ne citer qu’elles, et également bien des particuliers, célèbres ou, plus souvent, anonymes. André et Magda Trocmé ont toujours défendu l’idée que ce sauvetage était une œuvre collective à laquelle avaient concouru des gens ordinaires. Dans le « Journal d’une Chambonnaise aux Indes », au cours de l’entretien qu’elle a avec le gouverneur Rajagopalachari, après sa visite du mausolée dédié à Gandhi4, la manière dont Magda Trocmé résume son engagement et celui de son mari face au nazisme souligne très bien ce qui a été de manière continue la courageuse position du couple. De même que le mérite de la résistance manifestée par les villages du Chambon-sur-Lignon et des environs face aux persécutions antijuives ne revenait pas individuellement aux époux Trocmé, de même, juge¬t¬elle, la condamnation de Pétain en 1945 ne pouvait être comprise comme celle d’un homme seul : elle frappait toute la France compromise avec l’occupant. La même idée d’une faute collective se retrouvait on le sait chez le pasteur Niemöller vis-à-vis des Allemands5. Il va sans dire que les Trocmé condamnèrent sans réserve les sordides règlements de comptes qui marquèrent les premiers mois de la Libération de la France, en particulier dans le Midi – le plateau du Vivarais-Lignon en fut d’ailleurs épargné, à l’opposé de l’Ardèche voisine6.

L’International Fellowship of Reconciliation était née comme un mouvement pacifiste anglo-saxon pendant la Grande Guerre7, mais elle possédait une branche française, le MIR (Mouvement International pour la Réconciliation). Il semble que les convictions pacifistes et non-violentes d’André Trocmé se soient affirmées très tôt, au point qu’il était mal vu, au début de sa carrière de pasteur, par les autorités protestantes françaises. C’est ce qui explique qu’il accepta en 1934 une place d’intérimaire, dans une paroisse perdue du département de la Haute-Loire, dont le pasteur titulaire, Roger Casalis, voulait partir. La nomination de Trocmé comme pasteur venait en effet d’être bloquée dans la banlieue sud de Paris (Montrouge-Malakoff) et de nouveau à Thonon-les-Bains du fait de l’opposition de la commission exécutive de l’Église Réformée de Paris, malgré un vote unanime en sa faveur dans ces deux paroisses. Très jeune, André Trocmé avait été frappé par l’occupation allemande de la France du Nord, qu’il avait vécue personnellement à Saint-Quentin entre 1914 et 19188. Il se scandalisa aussi des violences coloniales dont il fut le témoin pendant son service militaire au Maroc, en 1921-1923. Aussi le retrouva-t-on dès 1923 parmi les membres fondateurs du MIR, avec d’autres étudiants de la Faculté de théologie protestante de Paris où il faisait ses études (parmi lesquels figure le pasteur Henri Roser, l’un des compagnons du voyage en Inde de Magda9).

Dans leur paroisse de la Haute-Loire, après leur installation en 1934, les Trocmé multiplièrent les initiatives et les engagements auprès de la population locale. C’est ainsi qu’en même temps qu’elle élevait leurs quatre enfants, Magda prit part à la création d’un cadre pédagogique nouveau, l’École Nouvelle Cévenole (devenue ensuite le Collège Cévenol), dans lequel son mari et le pasteur Édouard Theis voulaient voir « un établissement secondaire affranchi de l’enseignement nationaliste de l’histoire, où des jeunes de tous les pays seraient formés en vue de la paix et dans l’esprit de l’évangile10 ». Se souvenant notamment de l’établissement de Torre Pellice, le fief des Vaudois italiens, où elle avait séjourné pour sa santé au début des années 1920, Magda Trocmé fut pour beaucoup dans l’inspiration de cette structure, dont la renommée était déjà internationale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (ainsi qu’en témoignent les nombreuses questions que lui adressent ses interlocuteurs indiens). C’est aussi cette initiative qui lia le couple aux divers courants du protestantisme nord-américain. Ils entrèrent en contact dès 1945 avec Tom Johnson, un pacifiste presbytérien dont André fit la connaissance dans un train en se rendant comme lui à une conférence de l’IFOR à San Francisco, et qu’il invita à venir au Chambon comme professeur d’anglais (Johnson lui-même se rendit d’ailleurs au World Pacifist Meeting). De même, par l’intermédiaire d’un couple de mécènes (Carl et Florence Sangree) dont par la suite le soutien au Collège serait indéfectible, qui étaient eux-mêmes congrégationalistes, les Trocmé nouèrent contact avec des membres éminents de la Société des Amis. Magda exerça elle-même à l’École Nouvelle Cévenole comme professeur d’italien, carrière qu’elle poursuivit d’ailleurs plus tard à l’école d’interprétariat de l’Université de Genève.

Lorsqu’ils quittèrent finalement le Chambon-sur-Lignon, en 1950, les époux Trocmé se fixèrent à Versailles pour y ouvrir une « Maison de la Réconciliation » (dite également « le Moulin de la paix »), centre de conférences et de rencontres internationales destiné à fournir un forum aux mouvements pacifistes que la guerre avait affaiblis ou disloqués. Cet organe servait de point d’attache aux activités de propagande du MIR pour l’Europe, pour lequel les époux Trocmé travaillèrent plus de dix ans avec un salaire pour deux, et au service duquel ils voyagèrent abondamment dans le monde entier pour faire la publicité de leur cause. Avant même 1950, ils s’étaient engagés dans cette direction. André se rendit aux États-Unis trois mois durant fin 1945 et début 1946, puis en Allemagne au printemps 1947, où il multiplia les entretiens et conférences. En 1948, il fit partie de la délégation de l’Union des Fédéralistes Européens, multinationale et œcuménique (avec par exemple l’abbé Pierre), qui alla rencontrer le pape Pie XII. Magda Trocmé de même alla établir des contacts avec des pacifistes italiens (décembre 1946-janvier 1947), et se dépensa sans compter pour faire fonctionner la Maison de la Réconciliation, traduisant et diffusant des brochures, programmant des conférences, partant elle-même en tournée.

La Fellowship of Reconciliation et la mission en Inde

Le séjour de Magda dont témoigne le document qui suit s’effectue dans un cadre bien précis : l’organisation en Inde d’un congrès pacifiste mondial, à l’initiative d’un quaker anglais, Horace Alexander, relayée par le poète indien Rabindranath Tagore11. L’assassinat de Gandhi, en janvier 1948, avait conduit à reporter la conférence de plus d’un an et demi (Magda fait d’ailleurs allusion à l’exécution du tueur et d’un complice, qui eut lieu à la fin de 1949). L’idée principale était de mettre en contact les principaux animateurs de mouvements pacifistes et non-violents de l’Occident, tout juste émergé du chaos de la Seconde Guerre, avec les héritiers du gandhisme (au plan spirituel comme au plan politique, ce qui incluait donc aussi l’équipe de nouveaux dirigeants de l’Inde indépendante). Chaque pays devait déléguer quelques représentants et pour la France, Magda côtoyait le pasteur Henri Roser, Guy Marchand et Jérôme Sauerwein. Au total une soixantaine de personnes firent retraite, puis furent éclatées en petits groupes et envoyées à la découverte de différentes portions du pays, avant et au lendemain de la conférence proprement dite, qui dura trois jours12.

Horace Alexander était une figure du pacifisme quaker (et également un ornithologiste célèbre). Adversaire de la Première Guerre mondiale, et reconnu par son gouvernement comme objecteur de conscience dès 1916, il s’était trouvé amené à représenter les quakers auprès de Gandhi en 1928. Devenu un des Anglais les plus intimement liés au Mahatma, il favorisa la conférence de Londres de décembre 1931 et créa ensuite le comité India Conciliation Group. Comme Magda Trocmé, il avait consacré une grande partie de son existence à l’enseignement, notamment dans des collèges quaker comme celui de Birmingham. Même itinéraire ou presque pour une autre figure du pacifisme nord-américain évoquée dans le texte, qui accompagne Magda Trocmé dans plusieurs de ses pérégrinations vers l’Inde du Nord et le Pakistan : Mildred Fahrni. Fille de pasteur, cette Canadienne était arrivée à Londres avec une bourse d’études au moment de la conférence de 1931. Attachée dès lors au gandhisme, elle devait faire le lien par la suite entre l’engagement non-violent et le combat pour l’égalité raciale aux États-Unis. Elle participa de très près, en effet, aux opérations de Martin Luther King contre la discrimination raciale, par exemple le boycott de la compagnie d’autobus de Montgomery (Alabama) en 1955, et lui demeura attachée plusieurs années durant13.

Entre les deux dates, elle s’était signalée comme une adversaire résolue de la guerre (et notamment de l’implication du Canada, son pays d’origine, dans le conflit), et avait multiplié les conférences et les initiatives. En 1948 elle devint secrétaire de la branche canadienne de la FOR. Elle avait aussi fait ses premiers pas dans les organisations chrétiennes de jeunesse et de travail social, exactement comme Magda Trocmé. Elle avait donc pareillement bénéficié de l’héritage de Jane Addams (1860-1935), l’une des grandes figures de la National Urban League de l’ère progressiste. On peut rappeler qu’Addams elle-même avait appartenu à la FOR et avait épousé la cause du pacifisme à la fin de sa vie militante.

L’entourage de Magda Trocmé pendant le World Pacifist Meeting de 1949 n’est cependant pas composé que de représentants de la Société Religieuse des Amis. La FOR s’était appuyée à ses débuts sur bien d’autres obédiences, comme les Églises méthodistes, congrégationalistes, les disciples du Christ… bref les courants les plus impliqués dans le Social Gospel de Walter Rauschenbusch. Il y avait aussi au congrès nombre de militants européens dont le parcours était lié aux Églises protestantes et dont l’horizon apparaît très international. Plusieurs personnages évoqués dans le journal de Magda sont ainsi des pacifistes anglais, souvent depuis longtemps engagés dans la défense des intérêts de l’Inde, et parfois expatriés sur place. En Grande-Bretagne, la branche nationale de la FOR était relativement faible, et plutôt marginale dans le combat pacifiste de l’entre-deux-guerres, dominé par une organisation laïque, le mouvement No More War (successeur du reste de la No Conscription Fellowship active pendant la guerre de 1914-1918, et très radical politiquement). Affaibli après 1935 car privé du renfort du mouvement syndical et socialiste, désormais sensibilisé à la dégradation de la conjoncture internationale provoquée par la montée des fascismes, il devait fusionner en 1937 avec la Peace Pledge Union, une structure dirigée par le prédicateur radiophonique Dick Shepard, qui avait patronné des rallyes, des sit-ins, des prestations de serment de masse. Pendant la guerre, la PPU s’employa surtout à aider les objecteurs de conscience. Elle avait encore 100 000 membres en 1945 (soit 20% de moins qu’en 1939, ce qui est une baisse modique) et John Middleton Murry dirigeait avec ardeur son journal, Peace News, à côté de Vera Brittain, véritable conscience morale du pacifisme britannique, qui donna d’ailleurs une préface aux actes du congrès de 1949.

Une place doit être aussi faite aux Nord-Américains, assez nombreux sur place, dont les obédiences religieuses sont aussi diverses que le protestantisme anglo-saxon est pluriel, et qui ont souvent nourri leurs engagements non-violents d’une inspiration réconciliant la tradition libertaire proprement américaine prise chez Thoreau et Whitman avec une imprégnation gandhienne plus ou moins forte. La non-violence gandhienne avait d’abord une portée morale (viser l’amélioration de soi, dans la tradition indienne), mais lorsqu’elle dépassait le cadre purement indien et se mêlait d’influences occidentales, on voyait fréquemment s’y introduire une volonté de canaliser l’impulsion des masses jusqu’à une forme d’ascétisme et de martyre, par le biais de la désobéissance civique14. Aux États-Unis, chez les pacifistes, tout comme en Europe, le message gandhien fut surtout reçu comme la prophétie d’un nouvel âge, comme un message religieux davantage que politique. Aussi retint-il davantage l’attention des penseurs chrétiens que celle de l’extrême gauche, même s’il lui était possible de s’articuler aux doctrines libertaires de la désobéissance civique issues de la pensée de Henry David Thoreau et de l’anarchisme américain. C’est surtout John Haynes Holmes, un disciple d’A. J. Muste travaillant comme lui dans le cadre de la FOR et tout comme lui pasteur protestant (unitarien), qui importa le gandhisme dans sa prédication, dès le lendemain de 1918 (alors qu’il ne rencontra vraiment Gandhi qu’en 1930). Mais du point de vue politique, le « passeur » du gandhisme vers les États-Unis fut Richard Gregg, dont le Power of Nonviolence eut une influence capitale dans les années de la Grande Dépression : Gregg, qui est présent au congrès de 1949 et que Magda qualifie de « presque vieux » avait observé in-situ la marche du sel de 193015.

Les méthodes de la non-violence semblaient devoir demeurer, aux États-Unis, l’affaire d’activistes et d’originaux issus de la bourgeoisie cultivée, mais ne paraissaient guère être en mesure d’entraîner les masses. Cependant le gandhisme avait aussi essaimé dans le renouveau culturel de Harlem entre les deux guerres ; le quartier avait son ashram, créé en 1940 par Jay Holmes Smith, un missionnaire méthodiste revenu d’Inde converti aux doctrines gandhiennes, après un séjour de dix ans. Et entre 1941 et 1943, certains leaders du mouvement noir nord-américain plaidaient déjà pour que ces méthodes soient mises en œuvre afin de faire avancer la cause de l’égalité des races. Opposé sur ce point à William E. DuBois, qui restait sceptique, James Farmer adressa même un mémo à Muste pour le presser de mettre la FOR au service de cette cause. Le syndicaliste Philipp Randolph l’incorpora à son March on Washington Movement, destiné à persuader Roosevelt qu’il y avait urgence à légiférer dans le domaine du travail, du moins pour toutes les branches œuvrant pour la défense nationale, en faveur de l’égalité des travailleurs de couleur. Holmes Smith, quant à lui, développa une doctrine qu’il dénomma kristagraha, comme une sorte de synthèse entre la satyagraha de Gandhi et le christianisme, subordonnant la résistance individuelle à l’implication dans l’action collective, donc donnant un tour bien plus contestataire au mouvement16.

Par ailleurs, aux États-Unis, il existait depuis longtemps une alternative non religieuse à la FOR, la War Resisters League, fondée par Jessie Wallace Hugan pendant la Grande Guerre et développée dans les années 1920. D’abord confidentielle, elle avait progressé dans les années 1930 et atteint en 1942, à son maximum d’audience, des effectifs de 900 membres actifs et de 19 000 affiliés (ayant signé sa déclaration). La ligue s’appuyait sur la même base sociologique de moyenne bourgeoisie (enseignants, étudiants, clergymen, femmes au foyer) que la FOR, du reste. Peut-être était-elle plus désireuse de cesser de faire rimer non-violence et passivité, donc d’ouvrir son répertoire d’actions à d’autres méthodes et d’autres terrains afin de peser sur le calendrier des réformes économiques et sociales dont l’Amérique de la Grande Dépression avait besoin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux organisations travaillèrent avec les courants non-violents « historiques » du protestantisme (les anabaptistes et les quakers, surtout) à faciliter la reconnaissance des objecteurs de conscience. Elles prirent contact avec Roosevelt dès le début de 1940 pour obtenir que soit aménagé un statut de non-combattant dans les unités de l’armée et, pour les réfractaires les plus intransigeants, qu’on mette en place un service civil, avec des tâches d’intérêt général : ce furent les « camps » du Civilian Public Service, lancés en février 1941. Après refus du président de monter un programme d’aides publiques spécifiques, les Églises acceptèrent de financer elles-mêmes les camps, en général dans des régions forestières (le premier ouvrit en mai 1941)17. Tout était donc en place avant même l’attaque japonaise de Pearl Harbor et l’entrée des États-Unis dans le conflit. Mais nombre de pacifistes engagés allaient déclencher des incidents au sein du CPS, grèves et protestations diverses contre le régime « militaire » que les objecteurs subissaient – l’une des plus importantes mobilisations eut lieu au camp de Glendora, Californie, en 1946. Plusieurs dizaines de contestataires finirent emprisonnés, et s’essayèrent à faire avancer les règles carcérales en vigueur (correspondance, visite, confinement, ségrégation raciale) en multipliant refus d’obéissance et grèves de la faim – ainsi Igal Roodenko, délégué américain de la WRL présent au World Pacifist Meeting. En Europe, un tel système de « chantiers » accueillant les objecteurs s’était également développé avant 1939, quoique plus lentement – dès 1920 à Verdun, à l’initiative de l’ingénieur suisse Pierre Cérésole ; les réseaux de ce Service Civil International cherchaient depuis peu à adresser des volontaires vers l’Afrique et l’Asie. Magda Trocmé évoque d’ailleurs plusieurs fois cet enjeu du « service civil », un des succès à mettre à l’actif des pacifistes auquel l’Inde indépendante pouvait donner une résonnance nouvelle puisqu’elle voyait se multiplier les projets bénévoles dévolus à l’intérêt collectif et au solutionnement des difficultés du pays. Le récit de Magda, par sa fraîcheur et son caractère direct, rend donc compte à la fois de la grande variété des courants pacifistes et simultanément de la communauté d’esprit qui les réunissait lors de leur face à face avec un nouvel État qui avait gagné sa liberté par la non-violence et la désobéissance civique.

Le sous-continent indien au lendemain de l’indépendance, un kaléisdoscope

La précipitation dans laquelle les Britanniques, avec le dernier vice-roi, lord Mountbatten, avaient réglé la question de l’indépendance a été souvent déplorée, bien que la grande majorité des autres puissances coloniales n’aient pas fait mieux lorsqu’il leur a fallu évacuer leur ancien pré carré18… L’ex-Empire des Indes était une véritable mosaïque travaillée par des divisions fondées sur les ethnies, les langues, les castes, les sectes, les obédiences confessionnelles. Le président de la Constituante, Rajendra Prasad, en donne à Magda Trocmé un saisissant raccourci : « La séparation du Pakistan, l’immensité du pays (un vrai continent), la multiplicité des langues, l’analphabétisme (3% d’Indiens savaient lire il y a cinq ans, 15% aujourd’hui), la multiplicité des religions, l’afflux de six à sept millions de réfugiés venus du Pakistan ; autant de problèmes presque insolubles, posés aux Constituants. » Au moment où les militants pacifistes arrivèrent en Inde, fin 1949, seul le problème des États princiers paraissait réglé : grâce aux pressions conjointes de Lord Mountbatten et de Vallabhbai Patel, près de 600 souverains avaient signé pour l’intégration (Instruments of Accession to India) pour le 15 août 1947, et même si l’harmonisation administrative n’était pas achevée, le maintien de l’Indian Civil Service permettait de donner à l’ensemble du sous-continent un semblant de cohésion.

Il est manifeste que le fonctionnement de la mission des délégués pacifistes faisait volontairement une place à une forme de tourisme, de voyage d’enquête (ainsi qu’en témoignent les développements sur le Taj Mahal d’un côté et ceux sur les camps de réfugiés de l’autre) tout en jouant la carte de l’immersion des délégués dans la société hôte. Bien des éléments des notes de Magda Trocmé relèvent donc moins de l’histoire politique de cette confrontation entre les pacifistes occidentaux et l’Orient que de l’histoire du voyage aux Indes. Il existe sur ce dernier point une très abondante historiographie19, dont une partie est notamment consacrée au regard des femmes sur l’Inde placée sous la domination britannique. Le plus souvent, après avoir tenté d’établir l’existence d’une vue séparée, discrètement alternative à l’image de l’Inde répandue par l’abondante production des guides, travelogues et récits masculins, ces travaux ont d’ailleurs conclu que s’il se glissait peut-être dans certains interstices, le point de vue des femmes voyageant dans l’Inde coloniale n’opérait pas de rupture nette avec le classique « regard impérial », pour reprendre l’expression de Mary Louise Pratt20.

Dans le témoignage de Magda Trocmé, bien des choses relèvent des topoï du voyage en Inde tel qu’il existait depuis le milieu du xviiie siècle, et surtout depuis qu’au siècle suivant, la révolte de 1857 avait ramené l’Inde anglaise à l’attention de l’opinion occidentale. On se souvient peut-être que le capitaine Nemo, le héros de Vingt Mille Lieues sous les Mers, est par sa naissance un prince indien, dont la famille a été victime de l’arbitraire du colonisateur. L’empreinte de l’Inde sur l’imaginaire de Jules Verne est manifeste d’ailleurs dès le Tour du Monde en Quatre-Vingts Jours, qui consacre un long épisode à la traversée du sous-continent, et qui fait d’ailleurs épouser à Phileas Fogg au terme de son périple la jeune veuve indienne qu’il avait sauvée du sacrifice. La tradition descriptive de l’Inde par la littérature de voyage était cependant surtout le fait des Britanniques, parmi lesquels les missionnaires et les officiers occupèrent toujours la première place (bien qu’on dispose aussi de mémoires de colons, d’entrepreneurs, ou de fonctionnaires). La contribution des voyageurs non-Britanniques est nettement plus modeste, celle des écrivains de fiction non-anglophones aussi, et c’est plus vraisemblablement le roman populaire et la littérature enfantine qui ont le plus contribué, pour les pays du continent européen (et a fortiori pour un pays comme l’Italie, où Magda Trocmé avait grandi), à acclimater une certaine idée reçue de l’Inde et de ses mystères. Son récit n’évite donc pas les passages obligés et morceaux de bravoure : les animaux sacrés, les promenades à dos d’éléphant auxquelles bien entendu elle ne déroge pas, les castes et leur système de distinction, les idoles et les cérémonies (mariages, crémations, etc…). De la même manière, il aborde bien entendu des choses relevant de l’anecdote distrayante et de la rupture de ton, comme le séjour des Indes en offrait tellement au visiteur occidental, même le plus dépourvu de préjugés : ainsi la mention de cet hôte policier qui les réveille pour leur faire goûter du lait de buffle, ou l’hôpital où Mirabehn s’occupe des vaches devenues trop vieilles, soulageant ainsi les paysans auxquelles elles ne rapportent plus rien et qui ne peuvent les conserver.

Quant à la religion hindouiste, Magda Trocmé et les militants de la Réconciliation la voient naturellement avec bienveillance et tolérance, mais sans se dissimuler les conséquences qui sont les siennes sur l’édifice social du pays et sur les valeurs des habitants. On se rappelle sans doute que l’anglicanisme, au temps de la colonisation britannique, avait été fort déconcerté par les croyances locales et s’était montré hostile à toute étude sérieuse des textes védiques susceptible de leur reconnaître une dignité égale à celle de la religion chrétienne. Ce sont souvent des pasteurs méthodistes ou presbytériens comme l’Écossais John Stevenson qui furent à l’origine des premières collectes de manuscrits (qui devaient entrer dans les collections de l’East India Company et du British Museum) ou des premiers travaux sanskritistes appelés à fournir la base scientifique pour le déchiffrement des écritures et des hymnes védiques21. À propos du phénomène de la sainteté, Magda Trocmé se montre sans concession : « Il s’agit d’une croyance superstitieuse qui veut que l’on offre une partie de l’argent que l’on a mal gagné à une œuvre sainte pour libérer sa conscience. Cependant, à côté de vous, des familles entières croupissent dans la misère. » Mais ailleurs, elle montre davantage de souplesse, pressentant que cette fascination de la population de l’Inde pour les personnages habités ou élus par la divinité (elle donne l’exemple des visites muettes que certains admirateurs rendent à Mirabehn ou rendaient autrefois à Gandhi lui-même) est un ressort essentiel des mentalités collectives.

Elle demeure dans un mélange de respect et de circonspection en ce qui concerne l’islam. Dès lors qu’elle se trouve au Pakistan oriental (qui deviendra plus tard le Bangladesh), elle ne manque pas de noter la réclusion et la sujétion d’une grande partie des femmes, sans dissimuler qu’elles paraissent y consentir sans sacrifice. Elle observe aussi, comme l’avait fait bien longtemps auparavant lady Montagu à Constantinople, que la claustration est aussi l’une des conditions de l’accession à une sociabilité proprement féminine22. La situation faite aux femmes, dans la mesure même où elle lui apparaît extrêmement contrastée selon les régions et selon l’échelle sociale, lui donne beaucoup de matière à réflexion. Des organisations nationales existaient avant la seconde guerre mondiale (la plus connue étant la All-India Women’s Conference), mais trop bourgeoises et urbaines sans doute pour représenter réellement « la » femme indienne, et probablement trop laïques pour retenir l’attention des femmes musulmanes. Celles-ci avaient en retour rapidement suscité leurs propres structures : la bégum Shah Nawaz, originaire du Punjab, s’occupa ainsi de créer une All-India Moslem Women’s League afin de stimuler la conscience politique des femmes musulmanes, malgré les réticences de Jinnah et les quelques tensions que cela provoqua vis-à-vis de ses anciennes complices de la AIWC23. Six millions de femmes ayant un certain niveau de fortune et d’éducation étaient néanmoins appelées à voter, en 1937, aux termes du Government of India Act de 1935, et plusieurs d’entre elles purent candidater sur des sièges réservés aux législatures régionales, par exemple Radhabai Subbarayan à Madras. Gandhi et les leaders du Parti du Congrès voyaient favorablement leur implication dans la construction de la nation nouvelle24, et même s’ils n’étaient pas toujours pressés de leur faire une place dans les structures politiques, il y avait au lendemain de l’indépendance un pourcentage de femmes parlementaires ou ministres tout à fait à la hauteur des normes occidentales de l’époque, de l’ordre de 2 à 5% (seules les démocraties scandinaves dépassaient alors les 30%). Plusieurs personnalités très en vue obtinrent des postes ministériels ou diplomatiques d’envergure : parmi elles Vijayalakshmi Pandit, la propre sœur de Nehru, qui fut placée à la tête du ministère de la Santé et du Gouvernement Local de l’Uttar Pradesh (elle devint déléguée de l’Inde aux Nations Unies en 1947, ambassadrice à Washington puis en 1949 à Moscou). Dans l’Inde nouvelle, la plupart des organisations féministes de l’ère coloniale avaient donc désormais droit de cité. Ainsi qu’en témoigne Magda Trocmé, elles purent aisément développer leurs programmes d’aide sociale (dispensaires, centres de soins, logements d’urgence, cours pour adultes, bibliothèques), et accessoirement engendrer leur propre bureaucratie. Ces femmes avec lesquelles Magda Trocmé est appelée à dialoguer, appartenant elles-mêmes à la haute société, se montrent raisonnablement optimistes et satisfaites des réformes effectuées. Quelques semaines après le séjour des congressistes, la constitution de 1950 devait reconnaître l’égalité des droits. L’Hindu Code devait normaliser le droit du mariage et le droit patrimonial entre 1950 et 1955.

Seules les militantes communistes comme Vibhla Farooqui protestaient alors nettement contre ce minimalisme des objectifs et contre cette proximité vis-à-vis de l’appareil d’État qui marquaient les féministes indiennes. Elles avaient parfois donné à leur programme un tour très radical, à la faveur des luttes anti-anglaises menées pendant la guerre (beaucoup de militantes avaient en effet adhéré au communisme en prison). Leur National Federation of Indian Women appelait en tout cas à dépasser la simple bienfaisance pour promouvoir une véritable égalité. Certaines disciples de Gandhi appelaient elles aussi à une poursuite des réformes destinée à atteindre à une véritable transformation des structures économiques et sociales du pays, désormais débarrassé des Anglais : parmi elles, Krishnabai Nimbkar, autrefois jetée en prison pour les manifestations qu’elle avait orchestrées à Madras pendant le mouvement de désobéissance civique de 1930-1932.

L’approche de cette matière par Magda Trocmé est marquée par le souci de la recevoir dans sa diversité et sa complexité, sans jugement de valeur. De manière manifeste, l’activiste de la paix est respectueuse des différences, et il est très rare que dans ses notes elle se déclare heurtée ou en rupture avec quoi que ce soit… Bien qu’elle se rende sur place en représentante d’un certain nombre d’initiatives et de traditions militantes de l’Occident, elle ne se présente pas à ses hôtes en donneuse de leçons. Il apparaît également très bien que ses conférences et causeries radiophoniques ne sont jamais pour elle l’occasion de se faire valoir. Elle ne se départit pas de la modestie et de la discrétion d’une observatrice neutre, qui est sur place pour apprendre au moins autant que pour enseigner. Cette perspective suffit à différencier fortement son point de vue et son positionnement de ceux de visiteuses britanniques de l’ère coloniale. Les mieux intentionnées d’entre elles ne s’étaient jamais tout à fait départies d’une appréciation normative des bizarreries de la société indienne, des croyances religieuses, et de la situation faite aux femmes25. Ainsi, Mary Carpenter (1807-1877) peut apparaître archétypique d’une empathie qui ne se défait pas entièrement d’une position de supériorité, tant sa problématique tourne autour du contrôle social et du relèvement d’une femme indigène fondamentalement « dégradée ». De confession unitarienne, celle qui fut une ardente militante de l’éducation des femmes et de la réforme des prisons avait beaucoup insisté dans son Six Months in India (2 vol., Longman, 1868) sur la nécessité de former des institutrices et de scolariser les filles, ainsi que sur les inégalités entre femmes des hautes et des basses castes. Même dans un certain sens les Anglaises expatriées influencées par la philosophie indienne ou par le gandhisme avaient pris position pour un aggiornamento des mœurs familiales du Raj. C’est tout à fait clair pour Annie Besant, installée à Calcutta dès le début des années 1900 et qui devait y vivre jusqu’en 1933, au cœur d’une curieuse alchimie de la théosophie et des philosophies indiennes. Besant œuvra pour faire modifier la législation sur le mariage et l’héritage en faveur des femmes (retard jusqu’à 15 ans de la possibilité de se marier pour les filles, droits des veuves sur leur patrimoine)26 et pour pousser le pouvoir britannique à accorder aux Indiens un Home Rule. C’est également avéré dans cas de Beatrice Webb, évoquée supra par l’article de Marie Desaunay27. Sans doute est-ce beaucoup moins évident pour Mirabehn, fidèle assistante de Gandhi qui est évoquée par Magda, réellement immergée dans la société hôte et désireuse de la faire évoluer selon ses propres règles, non selon des logiques surimposées. L’approche que privilégie la déléguée du Mouvement International de la Réconciliation est en tout cas indiscutablement celle d’une ouverture à l’altérité, si radicale et déconcertante soit elle. Sa démarche intellectuelle n’est pas tant ici celle de l’enquêtrice sociale que celle d’une femme témoignant pour la réconciliation et la fraternité. Ainsi qu’elle l’écrit,

il faut se mouvoir dans d’autres civilisations pour pouvoir ouvrir les yeux sur les erreurs de notre civilisation à nous, [nous qui] (…) vivons d’une façon trop superficielle, (…) [nous dont] le christianisme a été magnifique mais [dont] la chrétienté s’est trompée.

Sans doute, les contrastes sociaux de l’Inde suscitent chez Magda Trocmé une certaine amertume, alors même qu’elle n’a qu’un aperçu indirect de l’exceptionnelle concentration des richesses qui est la réalité de l’Inde tout juste sortie du joug anglais. Elle va jusqu’à soutenir que les capitalistes du pays se sont servis du gandhisme pour se débarrasser du colonisateur britannique, ce qui est certainement excessif. La vérité est que les milieux d’affaires indiens avaient contribué à relancer une importante activité industrielle dans le pays à compter des années 1910-1920, et qu’aux sources du nationalisme et de la doctrine du parti du Congrès, il y avait la prise de conscience que la domination britannique avait ruiné les anciennes branches d’activités, pourtant florissantes, notamment celles du textile. Mais les forces vives du Parti du Congrès ne reposaient pas pour autant seulement sur les milieux d’affaires. Par ailleurs, compte tenu de ses convictions, la perception des choses dont témoigne Magda (qui se ressent bien sûr aussi de la présentation qui lui en est faite par ses interlocuteurs) met spécialement en valeur la dimension utopique et égalitaire des premiers gouvernements de l’Inde indépendante. À l’encontre de Patel, numéro deux du gouvernement derrière Nehru et tenant d’une ligne plus conservatrice, le pays allait mettre en place une politique économique fondée sur la planification et l’intervention de l’État, quoique respectueuse des règles du capitalisme libéral. L’objectif premier était de doter l’Inde nouvelle de l’industrie lourde qui lui faisait défaut, et le régime était prêt à faciliter les ambitions des grands groupes, qui existaient déjà dans le textile, le ciment ou les biens de consommation courante tels que Tata et Mittal – ce qui motive sans doute les remarques de Magda sur le capitalisme indien : il était bien une réalité, en 1950, avec une exceptionnelle concentration des capitaux et des leviers du pouvoir entre les mains de quelques dizaines de familles seulement28.

Magda Trocmé apparaît, comme le reste des participants du World Pacifist Meeting de 1949, tous hôtes occidentaux du nouveau régime indien, heurtée par l’exclusion et la misère qui sont le lot des plus basses couches sociales. Elle va bien sûr avec ses compagnons de mission à la rencontre des « intouchables », depuis longtemps déjà objets d’un « travail social » de la part des missions chrétiennes présentes sur place, spécialement dans les grandes villes29. Gandhi épousa leur cause, avec l’aide du Dr Ambedkar, les surnommant les Harijan. Le système des castes faisait partie alors des cadres en apparence les plus incompatibles avec les valeurs démocratiques de l’Inde nouvelle. Près d’un huitième de la population indienne, quelques 400 castes étaient considérées comme intouchables, c’est-à-dire impures et pour ce motif infréquentables, voire invisibles. Les articles 15 et 17 de la constitution indienne de 1950 devaient déclarer illégal le statut d’intouchable, sans avoir pour autant d’effet très net. De la même manière, son parcours à travers l’Inde et le Pakistan lui fait rendre compte de nombreux projets destinés à réduire les inégalités, et notamment celles qui sévissaient dans le monde rural. C’est peu dire que les propositions fleurissaient, en Inde, au lendemain de l’indépendance, pour porter remède à la situation désespérante des journaliers et métayers. Nehru avait ses vues sur la réforme agraire à réaliser, tout en gardant un œil sur l’autosuffisance alimentaire du pays qui restait l’objectif politiquement le plus symbolique, étant donné le cruel souvenir qu’avait laissé la famine de 1943 au Bengale30. Certains disciples de Gandhi comme Vinoba Bhave tentaient de persuader les propriétaires terriens de livrer une partie de leurs terres (1/6e) aux paysans pauvres et aux sans-terre, dans le cadre de missions foncières, qui encourageaient aussi, dans un deuxième temps, à consolider la communauté rurale31.

Bien évidemment, il y a chez Magda Trocmé comme sans doute chez les autres délégués pacifistes la tentation de décrire un pays en marche, que la décolonisation conduit à prendre enfin son destin en mains, en ne comptant que sur ses propres forces (comme l’ont fait nombre d’observateurs venus de l’Europe ou de l’Amérique vis-à-vis des nouveaux États du « milieu de siècle » : Dos Passos pour le Brésil, Beauvoir pour la Chine…). Une certaine dose d’angélisme règne aussi dans la vision qu’elle et les autres acteurs de cette conférence internationale semblent avoir du communisme mondial d’alors. Il était communément admis alors que le mouvement de l’Histoire, en Asie, avait les couleurs du marxisme-léninisme, et certains observateurs voyaient Nehru et les élites dirigeantes de l’Inde indépendante comme des Kerenski dont la révolution bourgeoise serait bientôt emportée par les masses.

Le communisme menaçait-il sérieusement de gagner la partie en Inde, comme Magda semble le sous-entendre plusieurs fois ? Après tout, des formations communistes l’avaient emporté sur des partis nationalistes, ainsi qu’en témoignait l’exil tout récent de Chiang Kai-shek et de ses derniers fidèles à Taiwan. Mais les choses ne semblaient pas être si avancées. D’abord parce que le Parti, malgré de substantiels progrès, n’avait pas emporté la victoire dans les campagnes. Créé en 1925, rapidement présent dans le mouvement syndical et aussi parmi les paysans, il s’était trouvé décapité par les dizaines d’arrestations provoquées en 1929 par l’affaire du complot de Meerut. Sa progression n’avait repris qu’à la fin des années 1930 et à la faveur de la guerre dans laquelle la Grande-Bretagne avait, sans discussion possible, entraîné l’Inde. Deux révoltes rurales avaient frappé l’opinion au sortir de la guerre dans lesquelles ils se trouvaient impliqués. En 1946-1947, le mouvement Tebhaga dans le nord du Bengale (dont l’objectif étant de faire concéder aux métayers les 2/3 de la récolte) avait uni musulmans et hindous, mais succombé rapidement face à la répression policière et aux désordres généralisés consécutifs à la séparation entre l’Inde et le Pakistan. Et aussi dans le mouvement Telengana, dans l’Hyderabad (l’Andhra Pradesh actuel), à partir de juillet 1946, préparé par des conseils villageois pendant toute la durée du conflit mondial, qui rallia près de 3000 communautés rurales à des mots d’ordre favorables aux sans-terres (distribution de terres en jachère, garanties sur les baux, salaires minimum pour les ouvriers agricoles). La guérilla fit perdre aux autorités le contrôle de la région au début de 1948, jusqu’à ce qu’on lui oppose une réponse militaire à compter de juillet de la même année, et elle s’étiola peu à peu, sans être cependant tout à fait éteinte au début de 1950. Ensuite, du fait des ambiguïtés stratégiques des communistes indiens. Opposés à la stratégie de la non-violence de Gandhi mais revendiquant comme lui l’indépendance immédiate du pays, ils avaient changé leur fusil d’épaule pendant la Seconde Guerre mondiale, en s’opposant au mouvement Quit India, sur instruction de Moscou, afin d’appuyer l’effort de guerre de la Grande-Bretagne contre le Japon (dont les troupes envahirent une partie de l’Assam, au maximum de l’avancée nippone). Avec l’indépendance, les communistes indiens semblaient se résigner à emprunter une voix légaliste : n’étaient-ils pas la principale force d’opposition aux élections générales de 1952 et 1957, parmi plusieurs petites formations qui se disputaient les voix qui n’allaient pas au Parti du Congrès, toujours situé autour de 45% des suffrages, et qui raflait le plus gros des sièges grâce au système majoritaire à un tour repris des Britanniques. En tout cas, ils prenaient part aux processus parlementaires et constitutionnels, soutenaient la politique extérieure de Nehru, et allaient jusqu’à défendre l’idée d’une transition pacifique au socialisme32.

Par ailleurs, on peut estimer (avec le recul, évidemment) que Magda Trocmé ne mesurait pas tout à fait l’âpreté de la rivalité et disons-même de la haine opposant l’Inde et le Pakistan au lendemain de la partition. La formation des deux États semble pourtant avoir été vue comme la moins pire des solutions par la plus grande partie des dirigeants de l’Inde nouvelle (seul Gandhi y resta jusqu’au bout opposé, parce qu’il tenait pour « immoral » le fait de refuser a priori la coexistence confessionnelle). La cohérence et la stabilité du pays devaient en être renforcées. Mais c’était compter sans les terribles affrontements que susciteraient les régions disputées et sans les transferts de population qui en résulteraient33. Là aussi, les visiteurs occidentaux de 1949-1950 ne devinaient sans doute pas l’ampleur des massacres qui avaient eu lieu, et leurs interlocuteurs tendaient à exagérer les exactions de l’autre camp pour mieux minimiser les leurs… Plus de 500 000 victimes avaient sans doute perdu la vie pendant la « guerre civile » de 1947, près de 10 millions de personnes avaient été déplacées, le plus souvent dans des conditions dramatiques (dont 4,5 millions d’hindous et de sikhs et 6 millions de musulmans). Magda Trocmé décrit la misère des camps de réfugiés, qui ont souvent abandonné tout derrière eux et n’ont guère de perspectives d’être employés dans les grandes villes qui les accueillent. Elle insiste particulièrement sur le sort des femmes et des enfants kidnappés par les tenants de l’autre religion, dont la restitution prit plusieurs années. Sur le Cachemire, son appréciation apparaît favorable aux vues des Indiens, même si elle ne dissimule pas le fait que la région constitue un véritable casse-tête (de peuplement surtout musulman, elle était sous l’autorité de princes hindous dans l’Inde coloniale, et c’est l’héritier de cette dynastie qui avait appelé à la guerre).

Le rêve d’un nouvel ordre mondial

Par certains aspects, la visite de Magda Trocmé et de ses compagnons d’engagement donne à l’Inde indépendante une valeur emblématique dans la reconstruction d’un ordre international encore à venir. Il faut d’abord rappeler que la guerre est distante de plus quatre années pendant lesquelles les événements sont allés bon train, l’aggravation du conflit Est-Ouest, les débuts de la décolonisation, et l’accès de l’Union soviétique au rang de puissance nucléaire. Cela s’est aussi traduit par l’éclatement du pacifisme, entre d’une part un mouvement revendiquant son indépendance mais instrumentalisé de fait par le communisme international, et d’autre part un mouvement issu des organisations d’avant 1939 et en partie rénové, proche des Églises protestantes ou bien du non-alignement (War Resisters International, International Fellowship of Reconciliation, Women International League for Peace and Freedom) – les deux ne se rejoignant que dans le même rejet de la realpolitik de la guerre froide. Le mouvement communiste international en faveur de la paix a souvent été étudié : avec la guerre de Corée, il allait atteindre en 1949-1950 le maximum de son développement. Un Conseil Mondial de la Paix venait d’être établi après la réunion à Wroclaw (Pologne), en août 1948, d’un Congrès Mondial des Intellectuels pour la Paix. La première session de ce Conseil s’était tenue en avril 1949 à Paris et à Prague, car certains des participants s’étaient vus privés de visas et empêchés de se rendre en France34. La grande offensive du mouvement international de filiation communiste en faveur de la paix culmina avec l’appel de Stockholm (qui recueillit des millions de signatures à travers le monde au cours du premier semestre 1950, y compris en Amérique). Le texte suscitait la défiance de la FOR, de la WRL et de toutes les autres organisations pacifistes anglo-saxonnes. Dans le contexte d’alors, avec les débuts du maccarthysme et la vigilance de la commission parlementaire des activités anti-américaines (HUAAC), personne aux États-Unis ne voulait passer pour « soft » vis-à-vis du communisme. Magda Trocmé ne montre d’ailleurs au fil des échanges qu’elle noue pendant le congrès de 1949-1950 aucune illusion vis-à-vis de ce mouvement. Très sensible dans les réflexions qu’elle livre à ses enfants est ce sentiment fort répandu à la fin de la Seconde Guerre d’un épuisement de la « Vieille Europe », victime des forces destructrices qu’elle avait elle-même déchaînées. Son séjour se déroule au terme d’une année 1949 qui a conduit à la victoire du communisme en Chine et qui a vu les Hollandais forcés de laisser leurs colonies d’Extrême-Orient évoluer vers la liberté35.

Les différents mouvements pacifistes non-communistes, au lendemain de la défaite de l’Axe, se trouvaient réunis par leur refus des représailles envers les vaincus (c’est pourquoi André Trocmé se rendit en Allemagne à plusieurs reprises après-guerre) et par un refus non moins absolu des logiques de la guerre froide : défiance mutuelle entre les deux blocs, mondialisation de leur affrontement par le biais de la « doctrine Truman », course aux armements et bientôt chantage atomique. Réduits au silence par le choc des armes pendant la durée du conflit, ils trouvèrent une nouvelle vigueur et aussi une nouvelle audience. Ainsi en fut-il par exemple de Richard Gregg36. Si des affinités ne devaient pas tarder à se manifester entre les pacifistes et le non-alignement, c’est parce que les premiers défendaient bec et ongles l’idée d’un nouvel ordre mondial : malgré ce que l’expression a de galvaudé aujourd’hui, elle impliquait alors une référence à une forme de « gouvernement mondial », s’affranchissant des frontières qui dressaient artificiellement les nations les unes contre les autres.

La critique de l’inefficacité de l’ONU, dans les conversations tenues peu après l’arrivée de la délégation du MIR dont fait partie Magda, renvoie aux difficultés des règlements de l’après-guerre tels que la partition de l’Inde ou celle de la Palestine faisant suite à la résolution n° 181 (II) du 29 novembre 1947 et à la guerre israélo-arabe de 1948. Comme les militants de la War Resisters League, les quakers n’y allaient pas par quatre chemins pour clamer leur défiance : selon un document interne de la FOR à propos de la conférence de San Francisco, le droit de veto des grandes puissances au conseil de sécurité n’est rien d’autre que « leur demande d’être affranchies des contrôles qu’elles prétendent convaincre les autres nations d’accepter » : l’ONU se révèlera « probablement un camouflage pour la continuation des politiques impérialistes et l’exercice de l’arbitraire de la part des trois Grands pour la domination de la planète37 ». Dans le conflit du Cachemire, alors même qu’elle avait été saisie par Nehru sur les conseils de Mountbatten (le 31 décembre 1947), l’organisation avait gravement déçu les Indiens, en se refusant à condamner le Pakistan pour agression (et subordonnant la tenue d’un référendum à l’évacuation par les deux parties de leurs troupes, qui bien entendu n’eut pas lieu38).

Pour les pacifistes les plus radicaux comme ceux de la War Resisters League, l’ONU n’était rien d’autre que l’alliance des pays victorieux, et de surcroît une amicale de puissances impérialistes. C’est pourquoi on se reconnaissait dans le World Citizens Movement de Garry Davis, l’homme qui, arrivé en France en mai 1948, avait renoncé publiquement à son passeport américain et avait trouvé refuge au siège de l’ONU parisien où il s’était déclaré « citoyen du monde » à la mi-septembre (dont il est question à plusieurs reprises dans le texte de Magda). C’est Robert Sarrazac, ancien résistant, qui termina le discours de Davis, stoppé par la police alors qu’il s’était invité à une assemblée générale de l’ONU au palais de Chaillot en novembre 1948. Il reçut des visites de toutes parts et suscita l’intérêt de grandes figures d’intellectuels comme Albert Camus. Igal Roodenko, le délégué de la WRL au congrès indien de 1949-1950, aménagea son itinéraire de façon à pouvoir s’arrêter à Paris et conférer avec lui39. Davis plaida aussi pour que la France reconnaisse l’objection de conscience et défendit devant la prison du Cherche-Midi le cas d’un certain Jean Moreau : il fut plus ou moins expulsé pour ce motif et obligé de revenir aux États-Unis en janvier 1950. Cette idée d’une citoyenneté mondiale était alors appuyée par nombre d’organisations, les unes mettant plutôt l’accent sur le rôle et l’initiative des nations en faveur d’un rapprochement (les fédéralistes comme ceux du World Movement for World Federal Government, dont la section américaine s’appelait l’United World Federalist, avec des militants de la WRL comme Tracy Mygatt ou Frances Whiterspoon), les autres davantage sur celui des individus : le World Citizen Registry de Davis recueillit entre janvier 1949 et 1950 un demi-million de signatures favorables à l’élection d’une Constituante mondiale… Des communes (plus de 400 en Europe de l’Ouest pour l’essentiel au début de 1951) s’étaient identifiées, affiliées, et déclarées « territoire mondial », celle de Cahors par exemple, où les surréalistes étaient implantés depuis qu’André Breton avait découvert les charmes de la vallée du Lot40.

Mais c’est pour le même motif que les gens de la Réconciliation et des autres groupes pacifistes anglo-saxons et européens intéressaient les Indiens. Alors à la recherche d’une nouvelle voie, alternative à l’affrontement des deux grandes puissances. La conférence de Bandoung tenue en Indonésie en 1955 devait être la traduction de cette ascension diplomatique de l’Inde et de cette aspiration des anciens pays colonisés à incarner un autre mode de développement et de gouvernement des hommes. Elle eut d’ailleurs un exceptionnel retentissement, qu’on ne mesure plus réellement aujourd’hui, et permit à Nehru de s’imposer comme un très grand leader de stature internationale, avec le mouvement des non-alignés.

L’impulsion donnée aux réflexions des congressistes (dont témoigne ici le récit de Magda Trocmé) par quelqu’un comme Nehru et par le président de la Constituante indienne, puis chef de l’État, Prasad, indique qu’on était alors au seuil d’une rupture entre l’Inde et l’Occident. Dans le World Pacifist Meeting de 1949, le poids des délégués tels que Russell Brayshaw en mesure de témoigner du blocage et de l’évolution de la situation politique en Afrique du Sud (avec la victoire des plus nationalistes, derrière Malan, aux élections de mai 1948) était tout à fait considérable. Par l’intermédiaire des missionnaires quakers qui y étaient implantés, des informations sur l’apartheid atteignaient les opinions publiques occidentales, sans forcément perturber beaucoup les gouvernements, ni même l’ONU, qui venait pourtant d’adopter la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’interdiction des mariages mixtes décidée en 1949 allait être suivie par la stricte séparation de la démographie et de l’habitat en groupes raciaux (Population Registration Act et Group Areas Bill de 1950) – et aussi par l’interdiction totale du parti communiste. Les quakers, qui tentaient depuis longtemps de favoriser le dialogue inter-racial s’y opposèrent vivement, comme beaucoup d’autres obédiences. Ils s’intéressaient aussi à la protection des tribus les plus maltraitées ou menacées. Un pasteur comme Michael Scott, présent en Inde en 1949-1950, avait défendu courageusement auprès de Londres et de l’ONU la cause d’un peuple du Sud-Ouest africain, les Hereros41. Les héritiers et disciples de Gandhi, à commencer par son second fils, Manilal, que Magda rencontre au congrès de 1949, y défendaient les droits des métis d’origine indienne, issus des migrations de travail et de la diaspora commerçante, et de toutes les populations de couleur42. Il est également établi que des contacts suivis existaient entre les pacifistes, ceux de la War Resisters League en particulier, et les leaders du nationalisme africain, ainsi dans le cas d’un militant comme Bill Sutherland qui travaillait sur le Ghana43.

Bref, la poursuite de la décolonisation sur le continent noir faisait sans aucun doute partie des non-dits du World Pacifist Meeting. Les relations entre Johannesburg et Dehli à l’intérieur du Commonwealth étaient d’emblée très tièdes, pour ne pas dire hostiles. En 1950, dans les mois qui suivirent le congrès pacifiste, les tensions allaient s’accumuler entre l’Inde de Nehru et la Grande-Bretagne d’Attlee au sujet de la ligne suivie vis-à-vis du régime afrikaner. Mais aussi sur des enjeux internationaux plus généraux, sur lesquels l’Inde allait affirmer la complète autonomie de sa politique extérieure : dénonçant vivement la guerre de Corée, le régime de Nehru se refusa à entrer dans un système de pacte destiné à « contenir » la Chine en Asie du Sud-Est tel que le South East Asia Treaty Organization, (l’OTASE en français), pendant de l’OTAN pour le continent asiatique, qui fut consacré par la signature du traité de Manille, en 195444.

Si l’on se replace du côté des Occidentaux, que ce soit la Vieille Europe ou le Nouveau Monde, la première partie des années 1950 allait cependant être difficile. Peu après le retour en France de Magda Trocmé, c’était le début de la guerre de Corée, en juin 1950. Dans une brochure publiée un peu plus tard dans l’année à New York, The Meaning of Korea, la FOR rappela que « dénommer cela une tâche de maintien de l’ordre ne changeait rien à la réalité des faits à savoir que deux armées s’affrontaient, bombardaient et prenaient pour cible des populations civiles45 ». Mais la marge de manœuvre des militants de la paix, qu’ils fussent chrétiens ou libertaires, devenait malheureusement très étroite. Même les fédéralistes avaient tendance à voir l’affaire comme une opération de police internationale, et aux États-Unis même Henry Wallace et Norman Thomas, les candidats malheureux de l’extrême gauche à la présidentielle de 1948, jugeaient la guerre justifiée. Les pacifistes radicaux ne trouvaient plus comme compagnons de route que des communistes et quelques isolationnistes acharnés. Ils ne baissèrent pas la garde, mais l’évolution dramatique de la guerre en Corée, pendant l’offensive chinoise de l’été 1950, devait avoir raison de leur audience pour plusieurs années. Aussi le regard de Magda Trocmé sur le World Pacifist Meeting de 1949-1950 reste-t-il aujourd’hui comme un précieux témoignage d’une brève période de l’après-guerre où une certaine espérance était encore de mise.

Fig. 1 : De gauche à droite : René Bovard (délégué suisse) ; Indira Gandhi ; Chakravarti Rajagopalachari (dernier gouverneur général des Indes) ; Magda Trocmé (22 novembre 1949).

Fig. 2 : La couverture du numéro des Cahiers de la Réconciliation de février 1950, où parut l’article de Madga Trocmé sur son voyage aux Indes.