Introduction

L’orthographe lexicale du français, système et réforme de Claude Gruaz, directeur honoraire au CNRS et spécialiste de l’orthographe française1, propose une analyse systémique minutieuse de 207 graphèmes. Ces graphèmes, l’auteur les étudie en s’appuyant sur un cadre théorique précis qu’il développe avec une rigueur scientifique exemplaire. Ce faisant, il met en lumière la présence de nombreux graphèmes dépourvus d’une signification particulière. Ce sont ces graphèmes qu’il propose d’éliminer dans le cadre d’une réforme raisonnée de l’orthographe. Les mots simplifiés, s’ils sont un jour adoptés par les diverses communautés francophones de par le monde, ne changeront pas le système, mais le renforceront et rendront l’orthographe plus rationnelle.

Nous présenterons ci-après le cadre théorique sur lequel l’auteur se fonde pour analyser la structure des graphèmes, puis nous mettrons en relief, exemples à l’appui, les unités graphémiques qu’il a dégagées et les règles compositionnelles qu’il a fait apparaître. Enfin, nous ferons état des deux grands axes de sa proposition de réforme de l’orthographe française. Nous terminerons cette note de lecture par l’évocation des parts respectives de phonographie et de sémiographie dans toute orthographe, parts qui déterminent le caractère plus ou moins opaque d’une écriture, et nous ferons quelques remarques sur l’acquisition de l’orthographe d’un point de vue psycholinguistique.

1. Le cadre théorique de Gruaz

1.1. Point de départ de la réflexion : l’approche systémique

Sur le plan pédagogique, on a coutume de distinguer deux types d’orthographe : l’orthographe grammaticale d’une part, avec ses marques nominales ou adjectivales de genre et de nombre, ses marques verbales de mode, de temps, de personne, etc., qui fait l’objet d’un enseignement explicite à l’école, et l’orthographe lexicale d’autre part, dont il est moins aisé de dégager des unités fonctionnelles, permettant de rendre compte de la composition orthographique des mots. Ordinairement, l’orthographe lexicale relève d’un apprentissage par cœur de mots pris isolément ou regroupés selon certaines similitudes. Cette approche, dite ponctuelle, voit l’orthographe lexicale comme un ensemble de régularités juxtaposées. Claude Gruaz propose d’approcher l’orthographe lexicale sous un autre angle, celui du système. Il s’efforce de justifier chacune des graphies constitutives des mots qu’il étudie.

Les deux précurseurs d’une approche systémique de l’orthographe française sont René Thimonnier avec son Code orthographique et grammatical (1970) et Nina Catach avec L’orthographe française, traité théorique et pratique (1980). La démarche de Thimonnier est inductive : il part de l’observation de la graphie des mots pour mettre en évidence 4 500 séries analogiques et montre, par exemple, que la famille de « terre » a une forme graphique associée à un sens (« terre », « terrain », « territoire »), alors que la famille d’« honneur » dispose de deux formes graphiques pour un sens (« honneur », « honnête » ; « honorer », « honorable »). La démarche de Catach est abductive : elle se fonde sur une théorie prédéfinie, le plurisystème graphique, pour décrire les graphies des mots. Sa théorie repose sur les différentes valeurs des unités graphiques : les phonogrammes ont une valeur phonétique (le « t » de « terre » permet de noter le phonème /t/), les morphogrammes ont un rôle morphologique (le « -s » de « terrains » est une marque de pluriel) et les logogrammes ont une valeur distinctive qui permet de distinguer des homophones (l’orthographe de « serin » et « serein » permet de différencier, même hors contexte, leur sens).2 Ces unités constituent pour Gruaz la structure de surface de l’orthographe lexicale.

L’auteur prend comme cadre théorique la grammaire homologique qu’il a développée dans son écrit Du signe au sens, pour une grammaire homologique des composants du mot (1990) et étend la démarche abductive de Catach pour révéler la structure profonde de l’orthographe française. Le système qu’il propose différencie les unités graphiques régulières des unités graphiques aléatoires – les fameux graphons, ou unités sans fonction propre en synchronie, ouvrant ainsi la voie à une réforme rationnelle de l’orthographe lexicale.

1.2. Le système de Gruaz : ajouts et précisions terminologiques en vue de décrire la structure profonde de l’orthographe lexicale

L’auteur part des phonogrammes de Catach pour établir son corpus. Toutefois, le nombre de graphèmes qu’il traite (207) est supérieur à ceux de Catach (170), car son objectif est d’identifier avec précision la (ou les) fonction(s) de chacun des graphèmes constitutifs des mots sélectionnés. Les graphies des mots choisis figurent en première entrée du Robert de 2014.

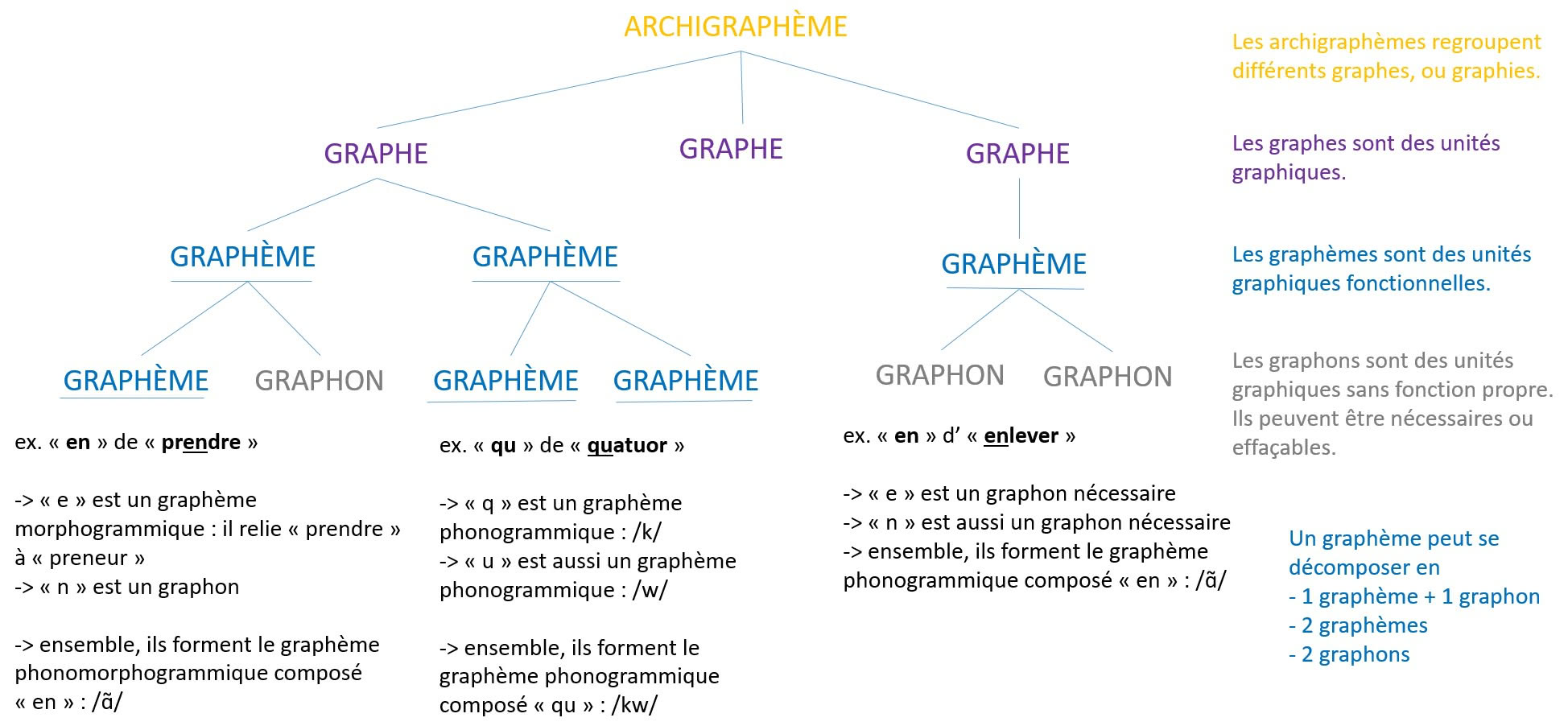

Des ajouts et des précisions terminologiques sont introduits afin d’étudier de manière plus fine et plus adéquate les unités graphiques et le fonctionnement complexe de l’orthographe française. Les unités génériques de l’écrit sont les graphes. Les graphes sont regroupés en archigraphèmes (notés en majuscules). Ainsi, « o », « ô », « au », « eau » sont regroupés sous l’archigraphème O. Les graphes se divisent en graphèmes, ayant une fonction particulière, et en graphons, unités dépourvues de fonction propre.3

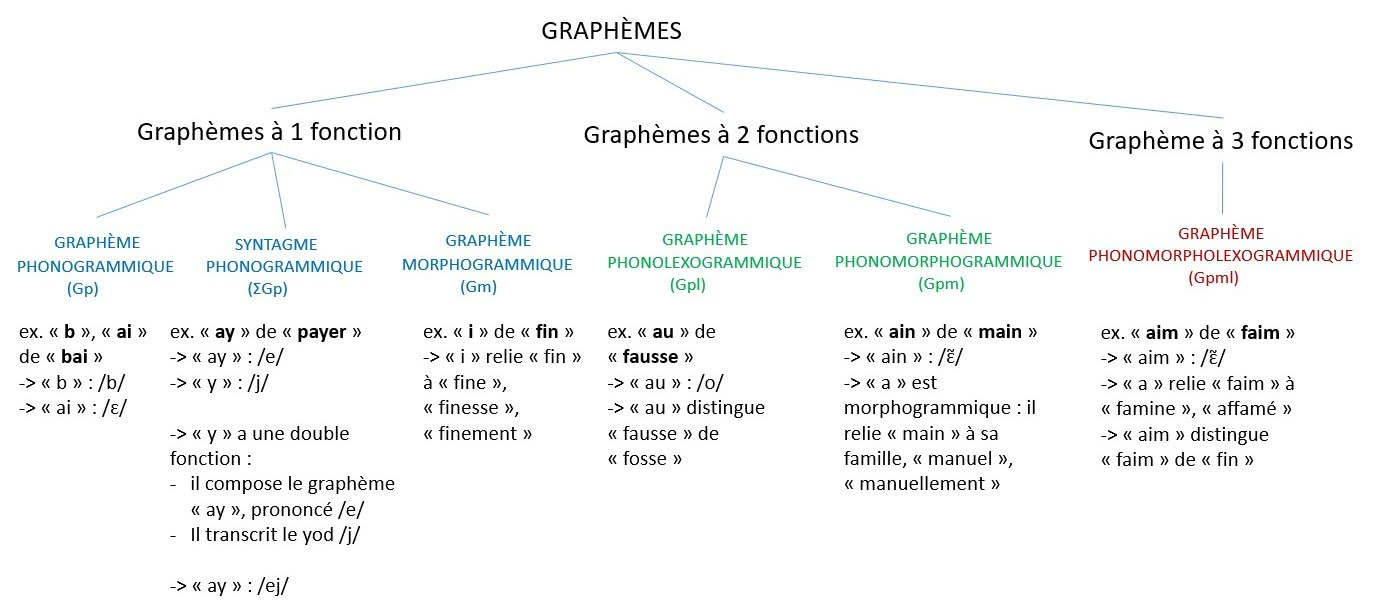

L’auteur distingue six classes de graphèmes et quatre classes de graphons.

Parmi les graphèmes (notés « G »), figurent

- le graphème phonogrammique (Gp), qui transcrit un phonème,

- le syntagme phonogrammique (ΣGp), groupement complexe de graphèmes, à valeur phonétique

- le graphème morphogrammique (Gm), qui a une fonction morphologique,

- le graphème phonomorphogrammique (Gpm), ou phonogramme contenant un morphogramme,

- le graphème phonolexogrammique (Gpl), ou phonogramme qui a une fonction distinctive

- le graphème phonomorpholexogrammique (Gpml), ou phonogramme ayant une fonction phonétique, morphologique et distinctive.

Figure 1 : Les différents types de graphèmes (d’après Gruaz, 2023)

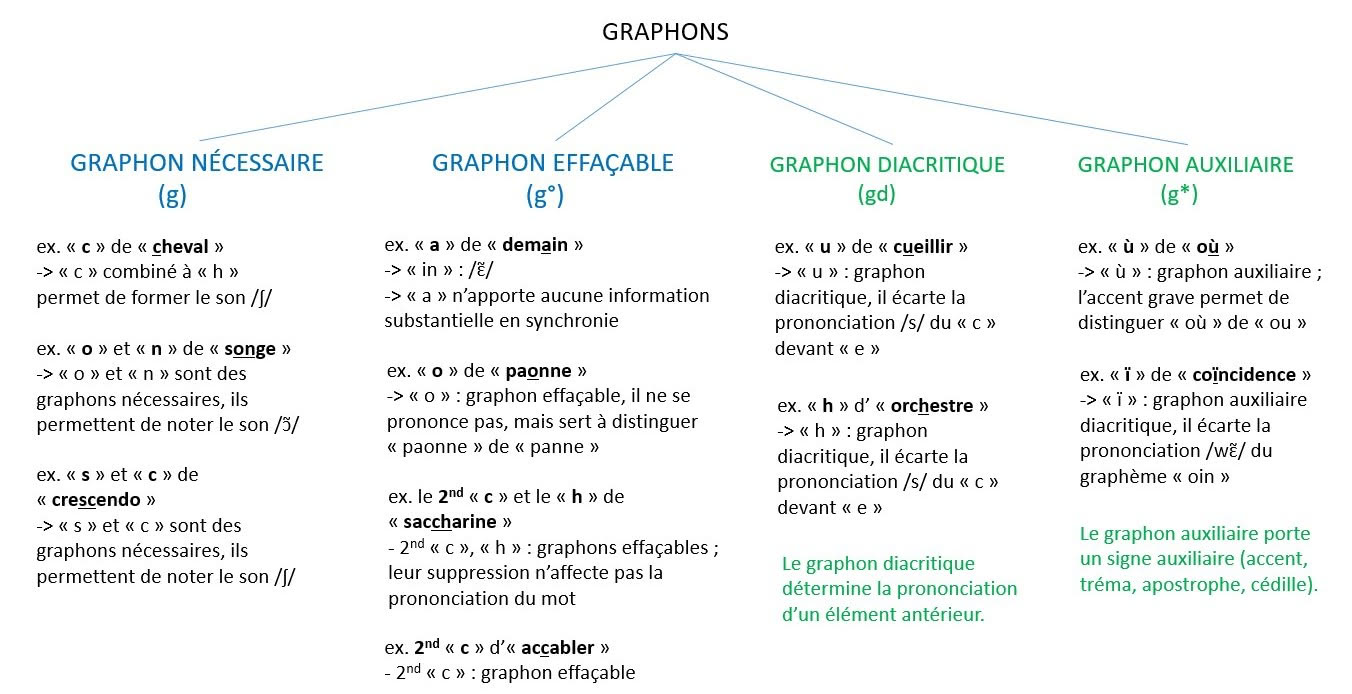

Les graphons (notés « g ») se subdivisent en 4 catégories :

- les graphons nécessaires, sans correspondant oral direct (g),

- les graphons effaçables, sans correspondant oral direct (g°),

- les graphons diacritiques dont la fonction est d’indiquer la prononciation du graphe précédent (gd),

- et les graphons porteurs d’un signe auxiliaire (g*).

Figure 2 : Les différents types de graphons : inventaire (d’après Gruaz, 2023)

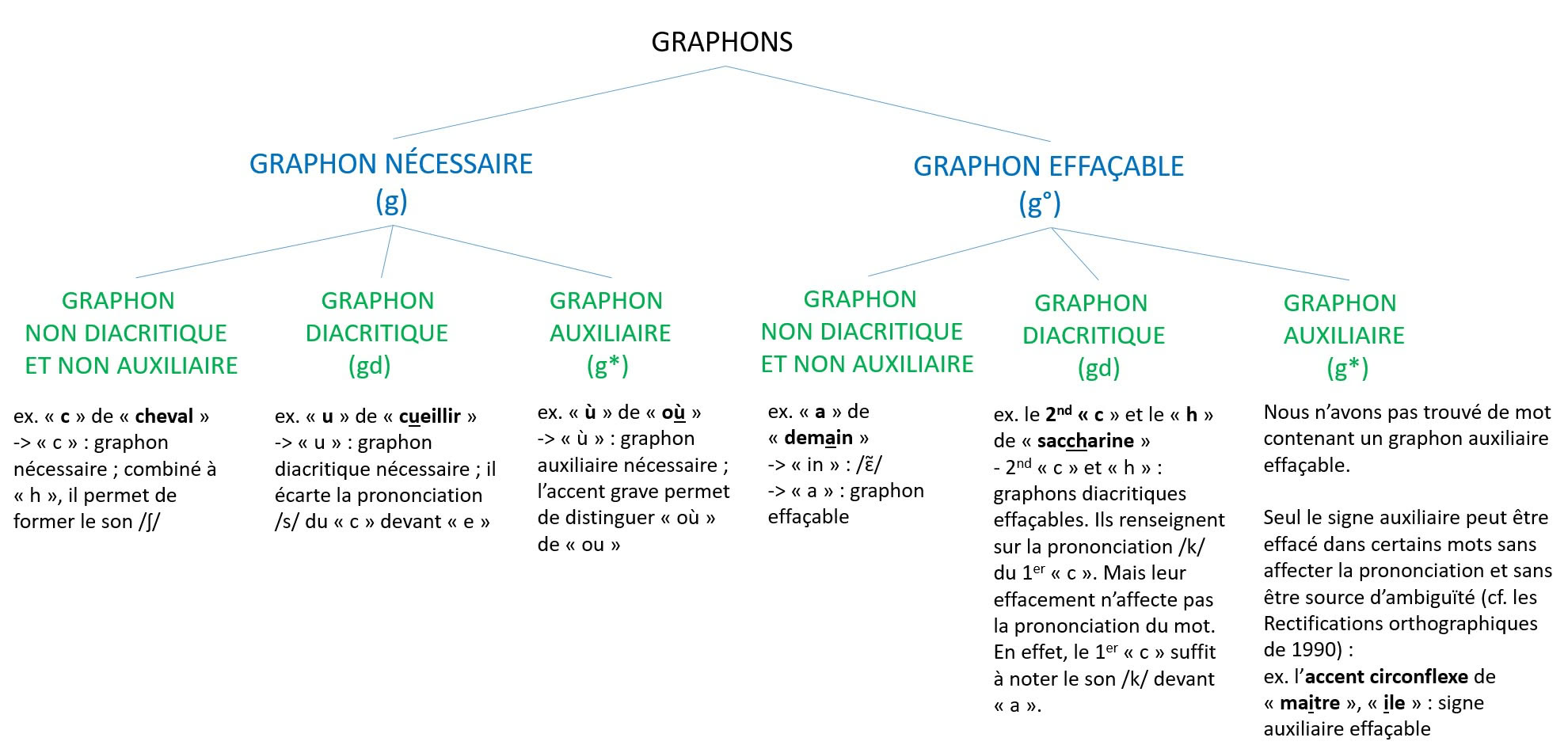

Nous proposons ci-après un classement de ces différents graphons en tenant compte de leur structure. En effet, il apparaît qu’un graphon est soit nécessaire, soit effaçable. En revanche, il n’est pas forcément diacritique ou auxiliaire. Les deux premiers types de graphons s’excluent mutuellement, alors que les deux derniers peuvent se combiner à l’un des deux premiers.

Figure 3 : Les différents types de graphons – classement

Les graphèmes peuvent être simples (s’ils sont formés d’une seule unité) ou composés (s’ils comprennent plusieurs graphèmes et/ou graphons) :

- « b », « a », « l » de « bal » sont des graphèmes simples,

- « ain » de « main », « oi » de « soir » et « gu » de « linguiste » sont des graphèmes composés.

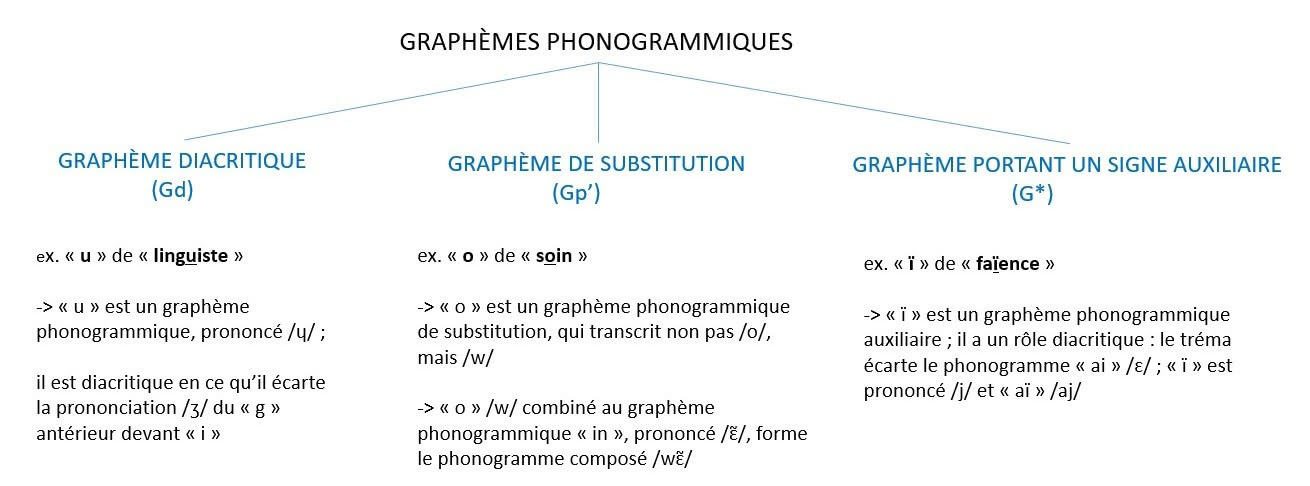

Aux graphèmes simples ou composés s’ajoutent des graphèmes particuliers :

- les graphèmes diacritiques (Gd), qui déterminent la prononciation d’un élément antérieur : ex. « t » après « e » de « nette » indique la prononciation /Ɛ/ de « e » ;

- les graphèmes de substitution (Gp’), qui remplacent un autre graphème dans un graphème composé : ex. « i » de « voir » qui correspond au phonème /a/ ;

- les graphèmes portant un signe auxiliaire (Gp*), accent, tréma, apostrophe, cédille : ex. » â » de « mâtin ».

Ces graphèmes particuliers sont phonogrammiques.

Figure 4 : Les graphèmes phonogrammiques – cas particuliers (d’après Gruaz, 2023)

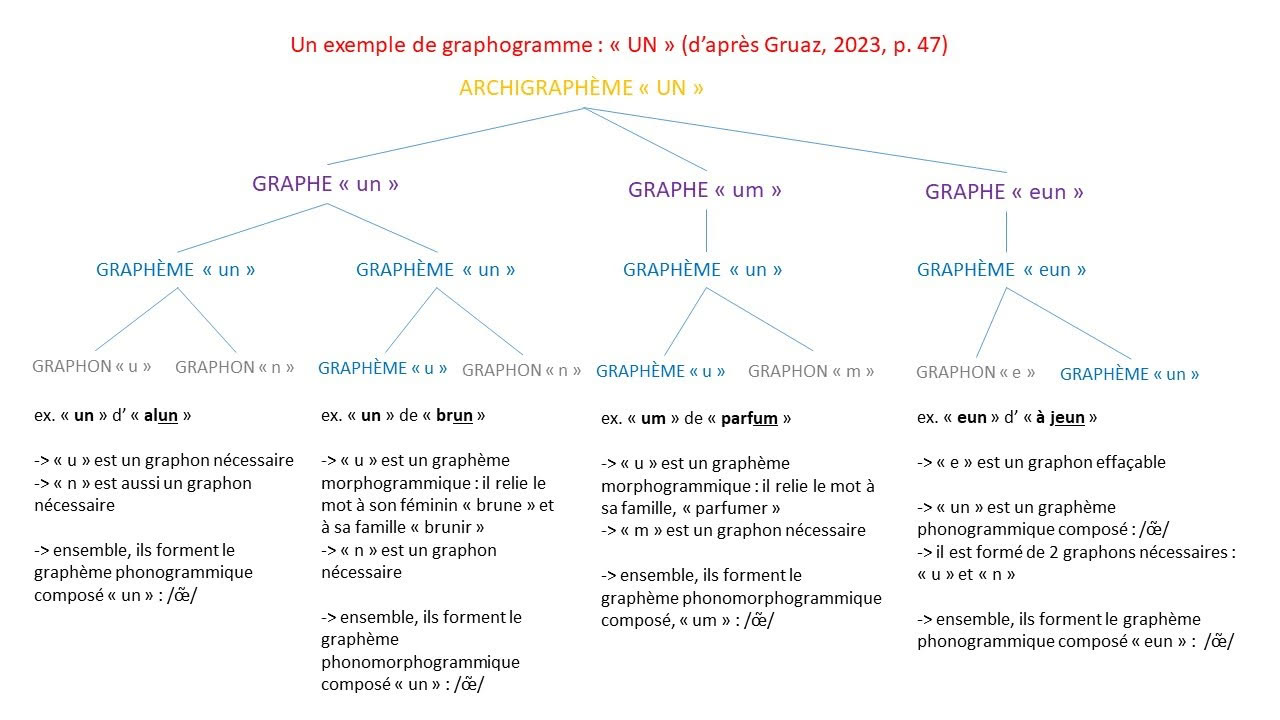

Enfin est appelé graphogramme la représentation arborescente des relations entre les graphes.

Figure 5 : Le graphogramme et la structure d’un graphème (d’après Gruaz, 2023)

En prenant appui sur les différents exemples détaillés, nous avons remarqué qu’un graphème peut se décomposer en un graphème et un graphon, en deux graphèmes ou en deux graphons. Il s’agit là des trois principales décompositions.

Nous avons repris infra le graphogramme de l’archigraphème UN, en en modifiant la présentation afin de faciliter la compréhension au lecteur. Les formules abrégées et ramassées chez Gruaz ont été remplacées par des phrases succinctes.

Figure 6 : Un exemple de graphogramme « UN » (d’après Gruaz, 2023, p. 47)

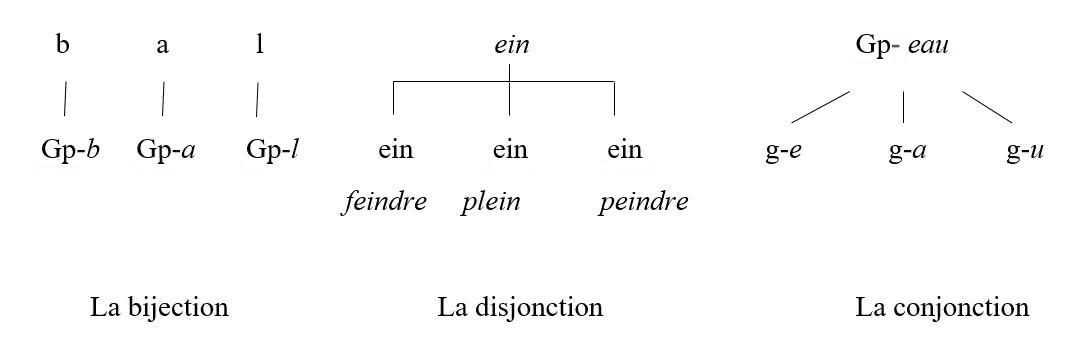

Dans la modélisation de Gruaz, la structure graphémique repose sur trois types de relations qui explicitent la composition des graphèmes :

- la bijection, qui associe un graphème à une catégorie

- la disjonction, qui fait renvoyer une forme graphique à plusieurs graphèmes

- la conjonction, qui associe plusieurs unités de même plan.

Figure 7 : Les trois types de relation dans la composition des graphèmes (Gruaz, 2023, p. 15-16)

Les règles de composition graphémiques indiquent linéairement l’articulation des composants graphémiques.

- dans « chapeau », les 2 graphons « a » et « u » sont codés : g-a + g-u.

- ils sont associés pour former le graphème phonogrammique composé « au » prononcé /o/ dans « chapeau » : (g-a + g-u) Gpc-au./o/

- par ailleurs, dans « chapeau », le « e » est un graphème morphogrammique Gm prononcé dans « chapelier » : Gm-e

- ce « e » forme avec le graphème phonogrammique « au » un graphème phonomorphogrammique composé « eau » : (Gm-e + (g-a + g-u) Gpc-au) Gpmc-eau

Les règles de composition catégorielles4 reprennent les règles de composition mais ne contiennent que les catégories. Ainsi la règle précédente devient : (Gm + (g + g) Gpc) Gpmc.

1.3. Quelques exemples de structure graphémique

Le cadre théorique et terminologique ayant été posé, examinons à présent quelques exemples de structure graphémique.

Comme mentionné supra, l’analyse est synchronique. La méthode est rigoureuse et ordonnée, ce qui permet de comprendre un peu plus et un peu mieux au fur et à mesure des exemples abordés5.

L’analyse de chaque graphème est représentée par un graphogramme (1), avec l’archigraphème au sommet et les différents graphèmes au niveau des branches, puis leur valeur et leur prononciation. Les graphogrammes sont explicités au moyen de commentaires (2) qui aident à la compréhension. Ils sont suivis de règles de composition graphémique (3), qui résument linéairement le contenu des graphogrammes. Les règles de composition catégorielle (4) qui viennent clore l’analyse du graphogramme permettent d’atteindre un niveau d’abstraction plus élevé, en rendant compte de la structure graphémique générale.

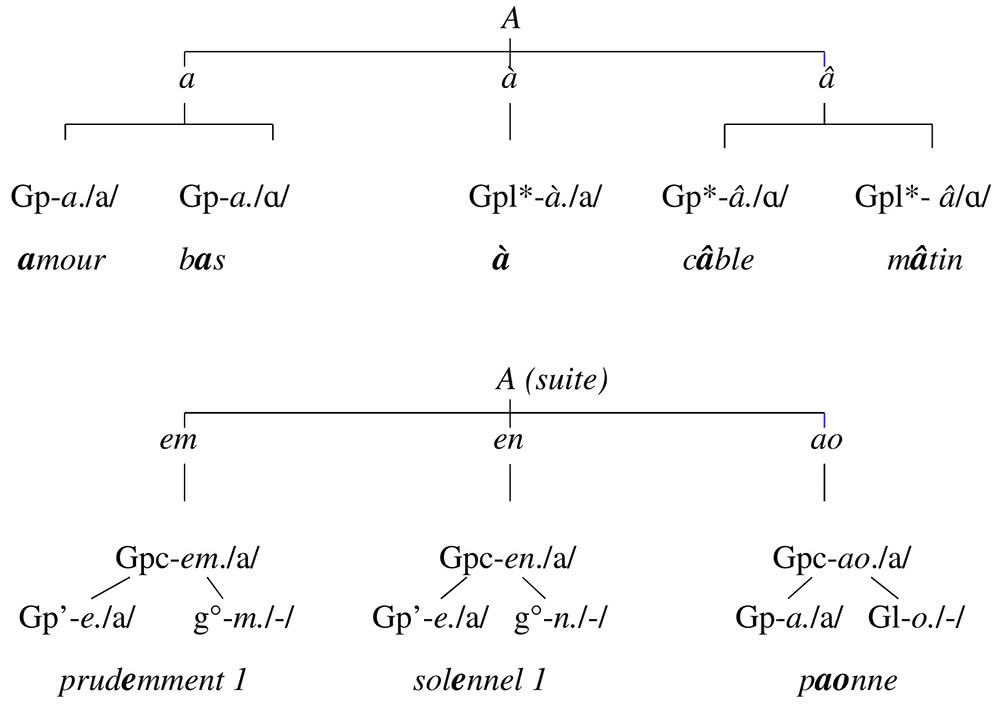

Voyons le graphogramme de l’archigraphème A. Ce dernier est représenté par 3 graphèmes relativement fréquents, « a », « à », « â » (« amour », « bas » / « à » / « câble », « mâtin »), et par 3 graphèmes plus rares, « em », « en », « ao » (« prudemment » / « solennel » / « paonne »).

Figure 8 : L’archigraphème A, phonème /a/ : structure graphémique (Gruaz, 2023, p. 17-18)

Commençons par les graphèmes plutôt fréquents. Les graphèmes « a » d’« amour » et de « bas » sont des graphèmes phonogrammiques qui permettent de noter respectivement le /a/ antérieur et le /ɑ/ postérieur. Le graphème « à » de la préposition de lieu est un graphème phonolexogrammique : il sert à noter le phonème /a/ et distingue ce mot de la forme verbale « a ». Les graphèmes « â » de « câble » et de « mâtin » sont des graphèmes phonogrammiques porteurs d’un signe auxiliaire, l’accent circonflexe : le « â » de « mâtin » est non seulement phonogrammique – le « â » de « mâtin » transcrit un /ɑ/ postérieur, mais également lexogrammique dans la mesure où le signe auxiliaire permet de le différencier de son homophone « matin ».

Passons maintenant aux graphèmes plus rares : « em » de « prudemment », « en » de « solennel » et « ao » de « paonne ». Gruaz analyse le « em » de « prudemment » comme un graphème phonogrammique composé qui transcrit le son /a/. Le « e » est un graphème phonogrammique de substitution (Gp’) du /a/ et le « m » est un graphon effaçable (g°). Il n’a pas de valeur phonétique et est noté /-/. Une analyse similaire est proposée pour le « en » de « solennel ». Le « ao » de « paonne » /pan/ (féminin de « paon » /pᾶ/) est un graphème phonolexogrammique composé, qui transcrit le son /a/. Il est composé du graphème phonogrammique « a » /a/ et du graphème lexogrammique « o » qui n’a aucune valeur phonétique, mais qui rend possible la différenciation hors contexte entre la « paonne », l’oiseau, et la « panne » d’une machine.

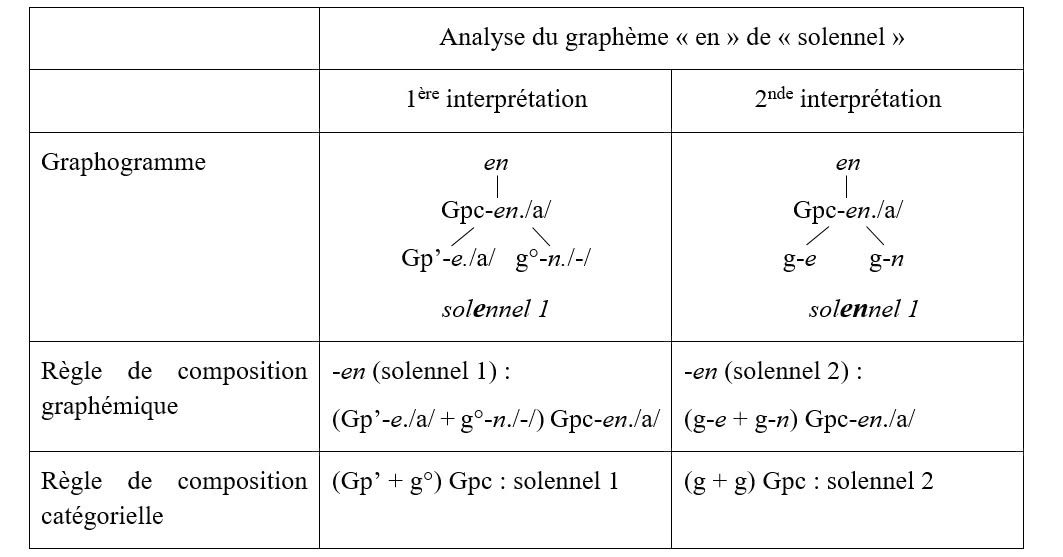

Conscient de la présence de zones d’ombre et de flou dans le système graphémique du français, Gruaz soumet au lecteur une seconde interprétation pour les graphèmes « em » et « en » de « prudemment » et « solennel ». Suivant cette seconde analyse, le « e » et le « m » / « n » de « prudemment » et « solennel » sont des graphons qui, réunis, forment un graphème composé « em » / « en », prononcé /a/. Mais Gruaz ne retient pas cette analyse.

Voici les deux graphogrammes ainsi que les règles de composition graphémiques et catégorielles de « solennel ».

Tableau 1 : Les deux interprétations possibles du graphème « en » de « solennel » (d’après Gruaz, 2023, p.18, 20)

Alors qu’on se serait attendu à une étude simple et rapide, l’analyse de la structure de l’archigraphème A révèle déjà des zones obscures qui témoignent de la complexité du système.

En introduisant la notion de graphon, Gruaz parvient à expliquer en synchronie une bonne partie des lettres étymologiques et historiques. Tel est le cas du graphème « sth » dans « asthme » /asm/ : « sth » est un graphème phonogrammique composé, qui sert à noter le son /s/. Il est composé d’un graphème phonogrammique « s » /s/ et de deux graphons effaçables, « t » et « h », dépourvus d’une valeur phonétique (/-/). Tel est aussi le cas des consonnes doubles qui, en français, sont prononcées comme des consonnes simples : « dd » d’« addition » est un graphème phonogrammique composé, formé d’un graphème phonogrammique « d », prononcé /d/, et d’un graphon effaçable et sans correspondant oral direct, « d » /-/.

Nous ne rendrons pas compte d’autres exemples. Mais les spécialistes de l’orthographe se délecteront de l’analyse de graphèmes compliqués comme « oy » de « noyer », « ou » de « souhait » (p. 41), « ouin » de « chafouin » (p. 43), ou encore de l’analyse de graphèmes empruntés à d’autres langues comme « ch » de « speech », « chs » de « fuchsia », « zz » de « pizza » (p. 53, 68, 69).

2. Bref aperçu des unités graphémiques et des règles compositionnelles

Une fois cette analyse graphémique rigoureuse et systémique effectuée, l’auteur présente ses résultats sous la forme d’une liste. Y sont répertoriés les 207 graphèmes analysés ; et le mot dans lequel le graphème figure, son archigraphème et sa valeur y sont précisés (p. 71). Ex :

| ain – /ɛ̃/ | demain (IN) | Gpc |

| ain – /ɛ̃/ | main (IN) | Gpmc |

| ain – /ɛ̃/ | poulain (IN) | Gpmc |

Quoique identiques à l’œil nu, les trois graphèmes donnés en exemple n’ont pas la même fonction.

- « Ain » de « demain » est un graphème phonogrammique composé (Gpc), formé d’un graphon effaçable « a » et d’un graphème phonogrammique composé (Gpc), « in », correspondant au son /ɛ̃/.

- « Ain » de « main » est un graphème phonomorphogrammique composé (Gpmc), formé du graphème morphogrammique (Gm) « a », qui permet de mettre en relation le mot avec ses dérivés « manuel », « manuellement », et du graphème phonogrammique composé (Gpc) « in », prononcé /ɛ̃/.

- Enfin, « ain » de « poulain » est, comme « ain » de « main », un graphème phonogrammique composé (Gpc), mais à la différence de ce dernier, ici c’est le « i » (et non le « a ») qui joue le rôle de morphogramme (Gm), permettant de relier le mot à sa famille « pouliner », « poulinière ».

Loin de respecter le vœu de la Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, non seulement chaque graphème ne renvoie pas de manière univoque à un seul et même phonème, mais 1, 2, 3 ou 4 graphèmes peuvent renvoyer à un seul phonème.

Gruaz propose un deuxième classement en tenant compte cette fois-ci du nombre d’unités qui composent le graphème. Les résultats auxquels il aboutit à partir de l’étude du corpus sont sans appel :

- les graphèmes monogrammiques (qui sont au nombre de 68) représentent 33 % du total des graphèmes étudiés ;

- les graphèmes digrammiques (qui s’élèvent à 113 !) représentent 55 % (!) du total ;

- les graphèmes trigrammiques (26) représentent 13 % du total ;

- enfin, les graphèmes quadrigrammiques (1) représentent 0,5 % du total6.

En somme, la complexité de l’orthographe lexicale s’explique par le fait que les monogrammes ne représentent que le tiers (⅓) de la somme des graphèmes et que les digrammes représentent plus de la moitié (½) de la somme des graphèmes.

Nous passerons un peu plus rapidement sur la section consacrée aux règles compositionnelles, dans laquelle l’auteur propose un troisième classement en prenant en considération cette fois la fonction du graphème. Ses résultats montrent que 72 % des graphèmes sont phonogrammiques (ex. « a » d’« amour »), 11 % sont phonomorphogrammiques (ex. « x » de « dix »), 11 % sont phonolexogrammiques (ex. « y » de « lyre », qui le distingue de « lire ») et 5 % sont phonomorpholexogrammiques (ex. « ei » de « pleine », qui le rapproche de « plénier », « plénitude », et qui le distingue de « plaine »). De ces chiffres, il ressort

- qu’¼ des graphèmes sont multifonctionnels (11 % + 11 % + 5 % = 27 %) ; cette forte proportion explique la complexité de l’orthographe lexicale du français ;

- et que les ¾ des graphèmes sont des phonogrammes, en d’autres termes ils traduisent exclusivement le rapport à l’oral.

Enfin, Gruaz procède à un ultime classement des graphèmes à partir des règles compositionnelles auxquelles ceux-ci sont soumis : phonogramme simple (Gp), phonogramme composé de 2 graphons (g + g) Gp… De son analyse émergent trois classes de règles :

- les règles majeures, traduisant des régularités fortes, touchent 42 % du total des graphèmes étudiés : elles sont au nombre de 2 ;

- les règles médianes, traduisant des régularités moyennes, concernent 39 % du total du corpus : elles sont 13 ;

- les règles mineures, traduisant des régularités faibles, concernent en moyenne 1,3 graphème par règle : elles sont au nombre de 36.

Les structures dominantes sont les morphonogrammes (37 % du total) et les graphons (56 %). La difficulté de l’orthographe lexicale provient – dans une large mesure – du fait

- qu’un graphème sur 3 a une forte régularité

- et qu’un graphème sur 3 est un cas particulier.

3. Proposition de réforme

Dans le prolongement naturel de l’étude concise des 207 graphèmes de son corpus, l’auteur propose une réforme visant à rationaliser le système actuel à partir de deux axes :

- la suppression des graphons effaçables (cet axe relève d’une réforme ponctuelle)

- et la modification de certains graphèmes en vue d’établir un équilibre entre la théorie et la norme actuelle (ce second axe relève d’une réforme générale). Les modifications proposées tiennent compte à la fois des liens entre les composants du graphème et du lien avec les graphèmes d’autres mots.

Conformément au premier axe, sont simplifiés des mots comportant des graphons effaçables, comme « demin » (/ « demain »), « poulin » (/ « poulain »), « pane » (/ « paonne »). Les consonnes doubles voient leur seconde consonne afonctionnelle disparaître et deviennent simples : « agraver » (/ « aggraver »), « come » (/ « comme »). Les graphons effaçables qui constituent des vestiges de lettres étymologiques et historiques sont également supprimés : ex. « chéma » (/ « schéma »), « rume » (/ « rhume »), « asme » (/ « asthme »)7.

Quant au second axe, à savoir la modification de certains graphèmes, il répond aux principes de fonctionnalité et d’économie : les fonctions phono-, morpho- et lexogrammiques doivent être préservées, mais la graphie choisie ne doit pas être plus complexe que la graphie originelle. Pour choisir le bon graphème, on s’appuiera en outre sur le critère de position du graphème dans le mot et sur le critère de fréquence du graphème dans la langue.

Ainsi sont modifiés les mots « prudament » (/ « prudemment »), « solanel » (/ « solennel »), « examin » (/ « examen »), « cafarnaüm » (/ « capharnaüm »), « segond » (/ « second »). Par ailleurs, le graphème positionnel « m » qui apparaît devant les consonnes bilabiales « p », « b », « m » est remplacé par « n » dans « sonbre » (/ « sombre »), « anple » (/ « ample »), mais il est maintenu dans « chambre », car ici sa fonction morphogrammique permet de relier le mot avec sa famille : « camériste »8.

Nous observons à travers ce dernier exemple qu’en simplifiant certaines zones du système orthographique, on génère des cas particuliers, voire des exceptions, à d’autres endroits : dans la réforme de Gruaz, « chambre » devient un cas particulier, voire une exception, à côté de « sonbre » et d’« anple » qui traduisent une régularité forte.

Conclusion

En conclusion, Claude Gruaz a le mérite d’avoir mis en lumière dans L’orthographe lexicale, système et réforme le fait qu’un même graphe peut présenter des structures compositionnelles différentes (cf. « ain » de « demain », « main » et « poulain »). Son innovation théorique majeure est l’introduction d’une nouvelle unité, le graphon, unité graphique dépourvue de fonction, qui peut être nécessaire ou effaçable (cf. « a », graphon nécessaire dans « main », et « a », graphon effaçable dans « demain »). Il est vrai que son analyse porte sur un nombre restreint de mots, mais les graphèmes retenus sont représentatifs de l’ensemble des graphèmes français. La présente théorie pourrait s’appliquer à l’orthographe d’autres langues, comme l’anglais, dont l’orthographe est également très complexe, avec 41 phonèmes susceptibles de s’écrire de 561 (!) façons différentes.

Le but de la réforme de Gruaz n’est point de changer le système, mais de le renforcer en le rendant plus rationnel, plus prédictible et de faciliter ainsi l’enseignement de l’orthographe et la maîtrise de celle-ci par les usagers. En effaçant les graphons non nécessaires et en modifiant certains graphèmes de façon à rendre le système moins aléatoire, on permettra à l’orthographe française de devenir un peu plus transparente. Et pour que la réforme puisse être bien accueillie, il faudrait proposer les deux graphies – la traditionnelle et la rectifiée – et laisser au scripteur la liberté de choisir celle qu’il préfère. En ouvrant un espace de liberté, les institutions et les usagers pourront remettre en route la machine orthographique qui s’est rouillée à force d’immobilisme et engager une rationalisation progressive.

Dans la postface de l’ouvrage, Jean-Pierre Jaffré nous invite à un petit voyage dans l’espace et dans le temps : des origines sumériennes de l’écriture aux différentes formes qu’elle a prises dans les sphères asiatique et européenne, le parcours est fascinant et riche en découvertes. Jaffré passe de l’écriture à l’orthographe par une formule courte et concise : « L’écriture propose, l’orthographe dispose. » Il précise que toute orthographe comporte deux dimensions : une dimension phonographique (c’est le rapport au son) et une dimension sémiographique (le rapport au sens). Les orthographes à sémiographie majeure, telles l’anglais et le français, sont plus opaques que les orthographes à sémiographie mineure, comme l’espagnol, le serbo-croate, le finnois ou le roumain.

Les écritures à sémiographie majeures requièrent des calculs cognitifs particuliers de la part des scripteurs. Sur le plan de l’acquisition, c’est le traitement phonographique qui est privilégié en début d’apprentissage. En français, la difficulté de l’apprentissage de l’orthographe est liée aux nombreuses lettres finales non prononcées. Comparativement aux enfants, les adultes ont des performances orthographiques plus satisfaisantes, car ils récupèrent directement en mémoire les graphies, sans nécessairement activer les formes orales correspondantes. Atteindre cette expertise requiert du temps et de l’entraînement.

Par sa théorie, Gruaz nous permet de faire un bond en avant dans notre connaissance du système orthographique français et nous incite à simplifier certaines graphies aléatoires pour aller dans le sens d’une orthographe plus rationnelle, plus prédictible et plus facile à s’approprier.