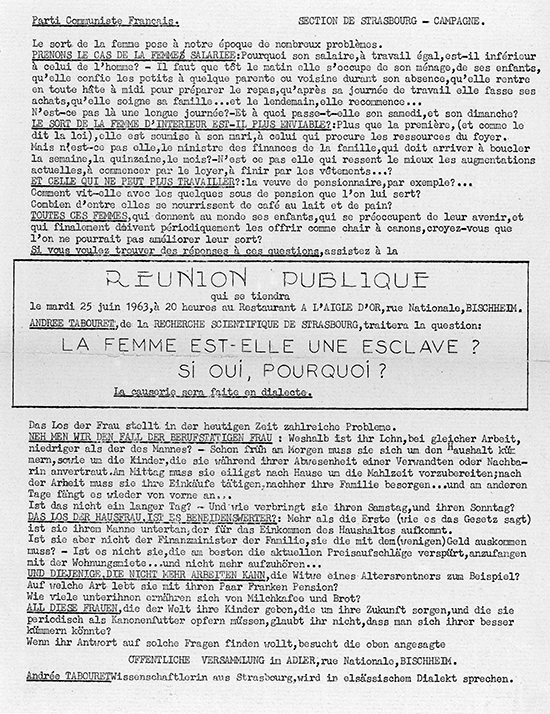

Le titre de la « causerie » d’Andrée Tabouret-Keller, qui doit avoir lieu durant la réunion publique annoncée pour le 25 juin 1963, dans un espace recevant, en ces temps-là, plutôt des hommes (un restaurant) semble entrer dans la catégorie « coup de poing », qui ne s’embarrasse pas d’une prudence rhétorique : « La femme est-elle une esclave ? Si oui, pourquoi ? ». Il est permis de faire l’hypothèse que c’est la conférencière qui a proposé ce titre. Le tract d’annonce (reproduit ci-dessous), en français et en allemand, indique qu’il sera bien question du sort de toutes les femmes, celui « de la femme salariée », « de la femme d’intérieur » et de « celle qui ne peut plus travailler ». Au-delà de l’ensemble des questions qui vont être posées dans cette causerie, il n’est sans doute pas inutile de rappeler que le droit de vote des femmes ne date que de 1944, c’est-à-dire d’à peine vingt ans plus tôt, que le mari peut toujours s’opposer à l’exercice d’une activité professionnelle de son épouse et que la femme ne peut pas gérer ses biens propres (dispositions modifiées en 1965), limitations qui sont évoquées dans la causerie d’A. Tabouret-Keller. De même, la notion de chef de famille ne sera supprimée qu’en 1970 et la reconnaissance du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail identique ou de valeur égale n’est acquise qu’en 1972. Tous ces sujets traversent son propos. Les questions sur les choix propres à la femme ne sont certes pas abordées, mais la contraception et l’IVG tombent encore sous le coup de la loi de 1920, modifiée en 1967 pour l’autorisation de la contraception (par la loi Neuwirth) et en 1975 pour l’interruption volontaire de grossesse (par la loi Veil).

Dans un contexte qui est uniquement celui du droit et de la loi, l’inégalité est flagrante. Mais A. Tabouret-Keller ne s’en tient pas à ces généralités. Elle touche du doigt, non seulement l’inégalité organisée par le législateur, mais aussi celles qui relèvent des attentes sociales du quotidien, des rôles et fonctions assignées aux femmes, attentes qui ne peuvent être, implicitement, que celles des hommes : « Dans notre système, la femme est exploitée doublement. Exploitée à l’usine, au bureau et derrière le comptoir, et exploitée à la maison puisque c’est elle qui doit s’occuper du foyer1. » Or, c’est une époque où ce sont les hommes qui disposent exclusivement du pouvoir, dans l’espace politique, économique et social. Cela implique qu’il s’agit d’une situation qui vaut également dans son propre parti politique, mais aussi et surtout, dans les familles des militants et adhérents du Parti communiste. A. Tabouret-Keller en est bien sûr consciente et le formule de manière assez acide : « Même dans notre milieu progressiste, même chez les communistes, il y en a plus d’un qui est favorable à la “femme au foyer”. Il se rend au travail et aux réunions le soir2, et elle, elle reste à la maison, fait les courses, la lessive, la cuisine et le ménage et élève les enfants. Ces préjugés sont profondément ancrés dans les têtes. Il y a plus d’un travailleur qui dit : “quand je rentre le soir, j’aime bien que tout soit fait et que le repas soit prêt… C’est pour ça que j’ai une femme”3. » Plus d’un demi-siècle après la tenue de cette causerie, la situation a-t-elle significativement changé4 ?

En quelque sorte, dans le monde des inégalités et des injustices sociales, les femmes semblent se trouver au bout de la chaîne. Ce n’est donc pas seulement un qualificatif qui a été choisi par le lexème « esclave », mais bien un « rôle » et une fonction assignés que la conférencière montre et dénonce. Il n’est pas sûr que l’auditoire (essentiellement masculin ?) ait adhéré massivement à la description-démonstration qui lui a été faite. Dans son exposé très structuré, montrant les implications pratiques dans la vie des femmes concernées, le propos est sans appel. La mise en cause non seulement d’un ordre établi où la classe dominée est homogène, mais aussi le fait que la classe dominée produit de la domination n’a pas nécessairement été reçu comme conforme au discours habituel du Parti. Cependant, A. Tabouret-Keller garde les éléments fondamentaux d’une intervention publique en citant, comme le font tous ceux qui prennent le parole en public, d’abord une figure incontestée de la Révolution — ici, Lénine — sans qu’il soit sûr que ce que Lénine disait à propos de la nécessaire participation des femmes à la politique soit conforme à l’exégèse qu’elle en fait : « Nous allons donc nous battre énergiquement contre la tradition, cette tradition qui considère la femme comme un être inférieur5. » Elle n’a certes pas retenu les propos d’un dirigeant de l’Union soviétique, mais rappelle, comme c’est aussi l’usage dans ce type d’intervention, qu’il y existe d’autres États qui sont l’illustration même du fait que ce n’est pas la femme elle-même qui est responsable de son destin d’exploitée, mais bien le « régime » politique : « C’est l’exemple des femmes dans les pays socialistes : là-bas, elles sont placées par la loi et l’ordre social sur un pied d’égalité avec les hommes et, à ma connaissance, les femmes s’en sont très bien sorties. Plus de quatre millions de femmes sont ingénieures en Union soviétique, et parmi les médecins, elles représentent plus de la moitié. […] 40 % de la population qui travaille sont des femmes. Cela n’a pas nui à la vie de famille parce que là-bas, il est prévu que la femme qui a des enfants aille travailler6. » Enfin, comme il est d’usage de mentionner également tout le travail que fait le Parti communiste dans ce sens en France, elle cite le travail du ministre communiste Ambroise Croizat (1901-1951)7 notamment dans son combat pour l’égalité des hommes et des femmes au travail. Ainsi, A. Tabouret-Keller respecte bien les usages du genre (conférence, discours ou autre parole publique) en balisant son propos de références communistes positives, mais ne cède rien dans son analyse de la double domination de la femme.

S’il était d’usage, à cette époque, dans tous les partis, de tenir les réunions publiques en alsacien — c’est la langue largement majoritaire des couches modestes et moyennes, elles-mêmes les plus nombreuses —, le fait que l’usage de l’alsacien soit annoncé dans le tract d’invitation en français et en allemand lui garantissait la présence d’un auditoire.

Néanmoins, si Andrée Tabouret-Keller est bien dialectophone (parler de Mulhouse), il n’est pas sûr qu’à cette époque de sa vie, elle ait pratiqué régulièrement le dialecte. C’est certainement le français, aussi par le biais de sa vie familiale, qui doit être sa langue d’usage, tant dans les relations familiales, peut-être personnelles et amicales, que professionnelles. Par ailleurs, il n’est pas sûr qu’elle ait souvent l’occasion d’aborder les thèmes traités autrement qu’en français. Et, d’une manière générale, sa réflexion professionnelle se fait en français (ou, éventuellement, en anglais). Elle doit donc également relever un défi particulier, celui de s’adresser au grand public dans une variété qui a d’autres moyens linguistiques que les seules abstractions pour rendre compte du monde et du moyen de le penser. Il n’est donc pas étonnant qu’il lui arrive d’emprunter des formes linguistiques certes compatibles avec l’alsacien, mais peu ou pas présentes habituellement. La langue prêteuse peut être l’allemand standard (participe I : schaffendi Froi ; préposition finale : um …ze ; etc.) ou le français, notamment dans le lexique commun, parfois spécialisé ou dans le champ des polylexèmes figés (ex : « salaire unique », etc.). Mais il arrive aussi qu’elle ait recours à des calques du français comme « schaffendi Froia stelle frischa Kräfta vor » « des femmes qui travaillent représentent des forces nouvelles ». « Vorstelle » existe bien en alsacien, avec un sens de la représentation qui est différent du français, mais qu’il a en commun avec l’allemand. Ces calques peuvent être plus banals « s’ Baispiel fu d’r Valentina Trechkowa wo en d’Kosmos ganga esch », avec un usage de « geh » (comme le français « aller ») qui n’indique que le déplacement, ou encore de manière plus surprenante, en contexte : « sie schlaga sech fur daß was n’a wartfoll [esch], fur’s Lawa fu ihra Manner un Kender » « elles se battent pour ce qui est leur est précieux, pour la vie de leurs maris et de leurs enfants ». Si, en français, c’est le contexte qui indique si « battre » est à comprendre au sens physique ou métaphorique, « schlaga » est, en règle générale, en alsacien, utilisé pour un acte physique. Le sémantisme de l’un ou l’autre lexème est ainsi emprunté au français comme dans « dr Ischrett fu zahlraicha Froia » pour une formule qui serait verbale (vs nominale ici) en alsacien. L’usage des prépositions est parfois incertain, sous l’influence du français comme, par exemple, dans « dat s’ ganza offentliga Lawa derfu lida » à la place de « drunter lida ». Le texte montre quelques incertitudes de genre ou de marquage, en particulier du datif, de même dans l’usage de morphèmes de pluriel.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que ces phénomènes que l’on peut relever dans un texte manuscrit de 1963 semblent tendanciellement les mêmes que ceux que produisent un demi-siècle plus tard, souvent à une fréquence plus élevée, des locuteurs dialectophones dont la langue principale ou l’une des langues principales est le français8.

Un autre aspect a paru bien plus difficile à réguler pour la transcription du manuscrit : ce sont les choix ou, du moins, les formes graphiques, parfois variables, retenues pour cette causerie. Notre intervention a été minimaliste, juste pour en faciliter la lecture.

Dans la mesure où l’alsacien ne dispose pas d’une régulation orthographique autre que celle que ses scripteurs mettent en œuvre, selon les époques, selon la connaissance du système graphique de l’allemand, selon la volonté ou non de s’en distancer, selon les éléments qui leur paraissent importants, la graphie peut varier considérablement. Comme, par ailleurs, les parlers dialectaux connaissent aussi une variation diatopique, les scripteurs peuvent aussi faire des choix selon les lecteurs ou auditeurs auxquels ils s’adressent.

Dans le texte de la causerie, le plus frappant réside dans le fait que le système ou, du moins, l’image graphique de l’allemand peut être largement utilisée, mais, dans certains cas, il est en concurrence importante avec la graphie du français. À titre d’exemple, dans les prépositions « vun » (alld von) ou « vor » (alld vor), <v> est minoritaire et remplacé par <f>, mais les deux graphies peuvent apparaitre dans le même paragraphe. La causerie commence ainsi :

Zahlamassig gnumme esch dr Platz fu der Frau grad so groß wia da fum Mann : in Frankrich, uf [donnée chiffrée manquante] Milliona, gebts [donnée chiffrée manquante] Frau[e], also ewer d’Hälfta. Wia steht’s awer met d’r Frau, in dr verschedana Punkta vum öffentliga Lawa ?

De toute manière, cet aspect matériel de l’écrit ne permet pas de savoir (en particulier pour l’aspect vocalique) quels ont été les choix lors de l’exposé oral.

La question de la femme dans la société, du moins dans la société alsacienne, n’apparait guère dans les travaux qu’A. Tabouret-Keller a réalisés concernant la situation sociolinguistique de l’Alsace. Néanmoins, il est intéressant de noter, d’une part, que dans ses travaux sur le bilinguisme des jeunes enfants comme sur l’acquisition du français, elle insiste toujours sur le fait que l’acquisition ou l’apprentissage de la langue la plus utilisée dans la vie sociale, économique, voire politique (ici, le français) reste essentielle pour s’insérer dans une société où une langue est potentiellement majoritaire. Dans la mesure où dans les enquêtes et relevés linguistiques opérés jusque vers 1970, les femmes sont considérées comme « plus dialectophones » que les hommes, l’hypothèse implicite serait de les considérer comme des usagères plus systématiques d’un parler dialectal et moins du français. L’insistance d’A. Tabouret-Keller sur l’importance de l’acquisition du français peut précisément aussi être rapportée au fait que la langue des couches dominantes pourrait peut-être aussi devenir une clé d’émancipation des couches dominées et, au premier chef, des femmes. D’autre part, A. Tabouret-Keller a été la première à montrer, à partir de ses enquêtes dans la décennie 1970-1980, que les femmes sont le vecteur de l’introduction du français dans le milieu familial, du moins en zone « rurale ». Et elle constate que les femmes semblent pousser les filles à apprendre et à utiliser le français. C’est donc par ce biais que l’émancipation des femmes dont il amplement question dans cette conférence semble avoir un écho dans le travail scientifique d’Andrée Tabouret-Keller.

Tract d’annonce de la causerie en dialecte du 25 juin 1963, au restaurant À l’aigle d’or, Bischheim