Lorsqu’en 1458, Claude de Rye, abbé de Lure, accorde la concession des mines de Plancher-les-Mines à trois bourgeois de Bâle, il ouvre la voie à l’investissement de capitaux bâlois dans cette région aux confins de la Haute-Alsace et du Comté de Bourgogne1. Pour ces financiers, l’investissement minier ne constitue pas à proprement parler une nouveauté. Certains avaient déjà porté leurs regards vers les mines de Forêt- Noire, à Todtnau précisément. Cependant, répondant à la forte demande de métaux précieux et pressentant les capacités des filons du sud des Vosges, ces Bâlois ont très rapidement cherché à contrôler un nombre croissant de gisements sur les massifs montagneux bordant les deux rives du Rhin. C’est chose faite à la fin des années 1450 et, si de nombreux remous rythment les débuts de cette exploitation, les Bâlois s’y installent pour un certain temps et y développent un véritable génie entrepreneurial.

Le portrait de ces hommes et de ces femmes dessine les contours d’une première forme de capitalisme rhénan qui, et c’est là l’une de ses caractéristiques, traduit un réel dynamisme dans une extraordinaire pluralité de secteurs d’activité, tout en renforçant la place de ces quelques familles dans le paysage institutionnel, politique et culturel de leur ville. Plus encore, l’expansion bâloise en direction des mines polymétalliques des deux rives du Rhin a permis à la ville d’accroître son influence économique dans la région en diversifiant ses activités avec le commerce d’un bien, l’argent, pour lequel la demande est extrêmement forte à la fin de la période médiévale. De cette manière, le commerce bâlois, déjà influent dans des secteurs-clés de l’économie au Moyen Âge (textile, épices), complète son offre, profitant de cet entre-deux géographique qui permet à la ville d’occuper une place de choix, à la croisée des routes reliant l’Italie aux Flandres, la Bourgogne et, plus loin, le royaume de France à l’Empire. Profitant de sa situation de ville-pont sur le Rhin, Bâle impose sa puissance économique dans le Rhin supérieur grâce, notamment, à ses puissantes corporations composées de commerçants et d’artisans. À la puissance économique accentuée par le Concile de Bâle, la ville renforce sa position dans la région en s’imposant comme centre intellectuel de premier ordre, ce dont témoigne la fondation de son université en 1460. Plus que jamais, à la fin du xve siècle, Bâle semble davantage tournée vers le Rhin supérieur que vers l’espace helvétique qu’elle rejoint pourtant en 1501. Elle ne manque pas cependant de regarder également dans cette autre direction, comme le prouvent les relations entre marchands bâlois et bernois dans le cadre de la Diesbach-Watt Gesellschaft par exemple. « Bâle est différente » dit le dicton2 ; en cette fin de Moyen Âge, elle est réellement originale et les activités économiques de ses marchands, notamment en matière d’investissements miniers, tendent à le démontrer.

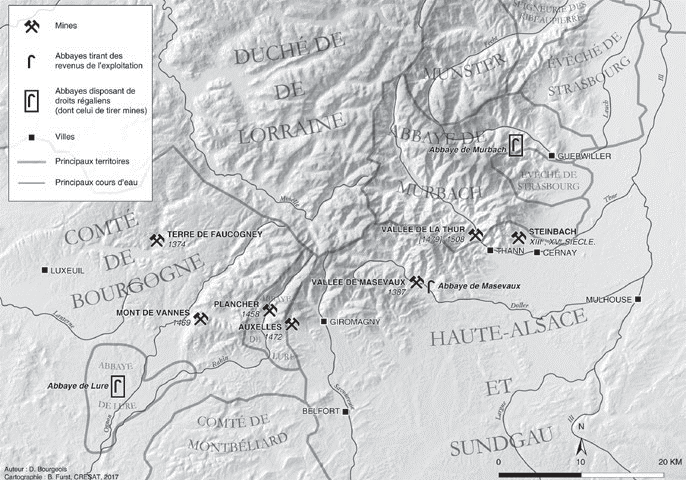

Fig. 1. Les mines du sud des Vosges à la fin du Moyen Âge

Étendre la zone d’influence économique de Bâle : dépasser l’arrière-pays

Déjà présents dans l’ensemble du Rhin supérieur, les marchands bâlois y renforcent leur présence au cours du xve siècle. Dépassant leur zone d’influence initiale, le sud de l’Alsace, c’est en direction des pays de langue romane qu’ils effectuent un pas décisif, plus précisément vers l’abbaye de Lure qui décide à la fin des années 1450 de mettre en exploitation ses filons de métaux non-ferreux. Située dans l’aire géographique du diocèse de Besançon, cette abbaye constitue un cas particulier : sa garde est confiée aux Habsbourg qui la tiennent du comté de Ferrette3. Comtois mais réellement tournés vers l’Alsace, cet établissement religieux et sa principauté constituent une véritable tête de pont vers les pays de langue romane4. Ainsi, en 1458, l’abbé de Lure, Claude de Rye, octroie la concession des mines de Plancher-les-Mines à un consortium de Bâlois, composé de Werlin Friedigman, la tête pensante, du moins le pourvoyeur de fonds de cette entreprise, membre de la tribu des forgerons et ayant fait fortune dans diverses activités marchandes dont celles du commerce de drap ; Léonard Kürschner, fondeur; Jacob von Worms, dit Schenck, résidant à Masevaux et pour lequel l’art de la métallurgie ne devait guère avoir de secrets en raison de l’activité minière qui animait la vallée depuis le xive siècle5. C’est donc une association originale regroupant capitaux et savoir-faire techniques qui prend en main l’exploitation de ces mines nouvellement ouvertes et démontre par sa structure la volonté de mettre au mieux en valeur les filons et de tirer un maximum de profits de cette entreprise extractive. Le savoir-faire technique bâlois était d’ores et déjà reconnu hors des frontières du Rhin supérieur puisqu’en 1455 le maître-fondeur Claus Smermant était appelé pour exercer son savoir-faire dans les mines de Pampailly (Rhône)6. Il est donc fort probable qu’un personnel local suffisamment formé et nombreux ait pu être disponible pour appuyer le développement des carreaux miniers sous la direction tant technique que financière des intérêts bâlois.

L’épisode bourguignon durant lequel Charles le Téméraire contesta la propriété des mines de Plancher à l’abbaye de Lure n’a pas réduit les ardeurs des investisseurs bâlois, bien au contraire7. Malgré les contestations ducales, la présence bâloise dans les mines de Plancher semble avoir perduré, bien que le silence documentaire des sources entre 1471 et 1474 ne permette pas de suivre l’évolution des chantiers durant ces quelques années. Cependant, certains des premiers exploitants, actifs dans les années 1460, le sont toujours au milieu de la décennie suivante. Par ailleurs, les sources conservées aux Archives cantonales de Bâle-Ville nous permettent de constater qu’à la fin des années 1470, les investissements des familles bâloises dans les mines du sud des Vosges se sont accrus tant par le nombre d’investisseurs que par le nombre de puits de mines exploités. Ainsi, les mines de Masevaux ont vu affluer les capitaux bâlois alors qu’à Plancher-les-Mines, le recrutement d’hommes d’affaires s’est largement étendu au-delà des trois investisseurs initiaux8. Les principales familles bâloises ont désormais des intérêts communs dans ces mines et une volonté hégémonique dans l’exploitation de ces filons tend à se mettre en place, parfois en concurrence avec les initiatives de patriciens strasbourgeois. En effet, à Masevaux, en cette fin de xve siècle, on retrouve aussi bien des capitaux strasbourgeois que bâlois dans l’exploitation des mines9.

Cette présence bâloise dans les gisements de la région se conforte au cours du siècle suivant et s’étend vers d’autres gisements mis en activité également dans les années 1470. Ainsi, à partir de 1530, les autorités économiques de Bâle se tournent vers les gisements voisins de Giromagny, diversifiant leur approvisionnement en argent, jusque-là principalement centré autour des mines de Todtnau, Plancher et Masevaux. La mainmise de l’exploitation minière au sud du massif vosgien s’est donc concentrée entre les mains bâloises en l’espace de moins de 75 ans10.

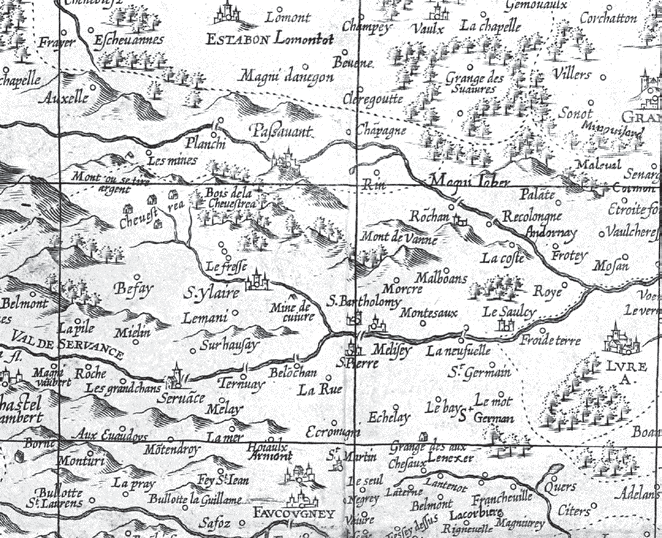

Fig. 2. Les mines de Plancher et la principauté de Lure11

Qui étaient les primo-investisseurs de ces mines de Plancher ? Le cas du premier d’entre eux, Werlin Friedigman, mérite de s’y pencher un peu plus. Membre de la tribu des forgerons depuis 1432, il est l’un de ses membres les plus fortunés. Très proche de la fameuse Diesbach-Watt Gesellschaft de Berne12, il opère aussi bien à Bâle qu’à l’étranger puisqu’on le retrouve à Chalon-sur-Saône, où il fait l’acquisition d’une maison en 1440. En Bourgogne ducale, il est impliqué dans le commerce de drap et de vin, dans la région d’Auxonne dès 1426 et à Chalon au cours des années 143013. Cependant, la Bourgogne ne constitue pas son unique terrain d’action et le commerce de draperies et de vin ne traduit pas toute l’étendue de ses activités. Dès 1452, il est impliqué dans l’exploitation des mines du Münsterthal, en Forêt-Noire, aux côtés d’associés bâlois ou originaires de la rive droite du Rhin. Lorsqu’en 1458, il prend à ferme les mines de Plancher, la question de l’exploitation des métaux non-ferreux ne lui est pas inconnue, loin s’en faut14. Werlin Friedigman décède vers 1470, mais ses associés lui ont survécu à la tête du consortium15. Ses successeurs à Plancher-les-Mines nous sont même partiellement connus et, parmi eux, nous retrouvons les acteurs les plus dynamiques du commerce bâlois de la fin du xve siècle : les Zscheckenbürlin16, les Bär, mais également les Schorpp ou encore Ulrich Meltinger (1461-1502)17.

Le cas de la famille Zscheckenbürlin est également des plus inté- ressants. Non seulement, à la fin des années 1470, elle est l’une des plus impliquées dans l’exploitation minière dans le sud des Vosges, mais elle a également perpétué une tradition familiale depuis Hans Zscheckenbürlin « le Vieux » (vers 1408-1477), changeur bâlois détenteur de parts de mines dès les années 1440 en Forêt-Noire18. Les Zscheckenbürlin, marchands aux multiples activités, se sont intéressés très tôt aux questions monétaires. Initiés certainement par leur ancêtre, les héritiers de Hans Zscheckenbürlin n’ont de cesse d’accroître leurs investissements dans les gisements miniers des deux côtés du Rhin. Cette famille traduit bien ce qu’est le marchand bâlois à la fin du Moyen Âge : un membre de corporation, habile commerçant, brillant dans de multiples secteurs d’activités, se trouvant à son aise aussi bien dans le commerce des épices que dans la banque ou les mines. La place prédominante de ces familles dans les corporations de la ville traduit également leur dynamisme. Membres de plusieurs corporations, les Zscheckenbürlin y occupent de grandes responsabilités, affermissant leur position dans la vie économique et politique bâloise. Hans Zscheckenbürlin « le Vieux », Oberzunfmeister (premier prévôt de corporation de 1469 à 1474), est représentant de la corporation du Safran au Petit Conseil dès 1442 ; ses fils Hans (1446-1490) et Ludwig (1446-1492) ont quant à eux été actifs dans les corporations à la Clé, du Safran et à l’Ours19. Cette position leur a permis non seulement d’asseoir les affaires familiales et leurs réseaux domestiques mais également de prendre une part croissante dans le gouvernement des affaires de la ville.

Le marchand bâlois, un génie à l’écoute du marché ?

L’investissement des capitaux bâlois dans les mines du Rhin supérieur est révélateur d’une soif de métaux précieux qui n’est pas caractéristique de la région, mais commune à la fin du Moyen Âge en Occident. Pour répondre à cette demande, de nouveaux filons sont ouverts et l’exploitation de filons plus anciens est renforcée, tant que les facteurs géologiques le permettent. Les mines de Pampailly, sous l’impulsion de Jacques Cœur, sont ainsi extrêmement dynamiques20, tout comme les puits de Bohême, du Harz, du Tyrol ou encore, dans la région du Rhin supérieur, ceux de Sainte-Marie-aux-Mines21. Mais cette soif d’argent est loin d’être une nouveauté en ce xve siècle et déjà assiste-t-on à l’épuisement de certains gisements, comme ceux de l’Oisans dans le Dauphiné22. Pour leur part, les mines des Vosges méridionales tentent de répondre à un réel besoin en métaux sur les marchés locaux. Cette demande d’argent a certainement conduit à une recherche assidue de gisements dans cette aire géographique où certaines mines étaient déjà en activité depuis au moins deux siècles (Steinbach) ou tout du moins pressenties (1374 dans le nord du Comté de Bourgogne)23.

La proximité des gisements vosgiens représente donc une aubaine pour les investisseurs bâlois. Si une forme d’opportunisme marchand s’observe dans tous les grands centres économiques européens comme Nuremberg, les villes italiennes ou flamandes, les Bâlois ont su tirer profit d’une conjoncture favorable au développement de leur cité grâce à un événement majeur, le Concile de Bâle, qui a stimulé, semble-t-il, l’esprit d’entreprise des acteurs économiques de la ville. En effet, le Concile, qui a animé la ville de 1431 à 1449, a été propice à un renforcement de l’économie bâloise à travers la consolidation des acteurs en place et la mise en œuvre de nouveaux secteurs d’activité24. Le développement économique de la ville, extraordinaire entre 1433 et 1437, se manifeste alors par l’émergence d’une industrie papetière vigoureuse (on pense aux activités de la Halbisen Gesellschaft, répondant aux besoins du concile)25, mais aussi par la belle santé des secteurs textiles ou de la banque. Signe manifeste de ce dynamisme, la banque Médicis exploite une agence de 1433 à 1444 à la demande du président du concile. C’est toute une ville et ses acteurs politiques, économiques et culturels qui bénéficient de cette manne exceptionnelle.

Afin de conforter son influence économique dans cette partie du Rhin supérieur, il apparaît essentiel pour Bâle d’asseoir le rayonnement de sa monnaie. Les questions monétaires et la circulation de ces devises, sous-jacentes à la question de l’exploitation minière, sont prégnantes dans le Rhin supérieur. L’influence de la monnaie bâloise dans la Haute-Alsace est manifeste et plusieurs accords monétaires entre la maison d’Autriche et les villes rhénanes de Bâle, Brisach, Colmar et Freiburg mènent en 1403 à l’adoption du Rappen (accord du Rappenmünzbund) comme unité de compte dans un espace géographique grandissant entre 1387 et 142526. Concomitamment, les villes de la région se voient octroyer le droit de battre monnaie : Bergheim en 1313, Colmar en 137627, Thann en 138728. Concernant cette dernière ville, l’octroi du droit de battre monnaie est par ailleurs intervenu la même année que l’acte en faveur de l’abbaye de Masevaux par lequel Albert III, duc d’Autriche, confirme la propriété de la moitié des mines à l’abbaye masopolitaine tout en protégeant le travail des mineurs29. Le duc d’Autriche renforce donc, par ces deux privilèges, les structures nécessaires à la production monétaire. Cependant, l’ensemble de ces villes n’a pas usé immédiatement du droit de battre monnaie. Rien ne permet d’affirmer que Bergheim ait effectivement battu monnaie ; Colmar n’a vu son atelier produire qu’à partir de 140330, tandis que celui de Thann aurait démarré ses activités avant 1420 de manière modeste31. L’influence des Habsbourg au tournant des xive et xve siècles s’est avérée fondamentale pour dynamiser la politique monétaire de cette partie du Rhin supérieur en encourageant les accords tout en appuyant les structures de production. Cela étant, malgré la multiplication dans un premier temps toute théorique des ateliers puis réelle et la circulation de monnaies étrangères, la monnaie de Bâle reste dominante dans la région.

Fig. 3. Thaler de Thann (1511)32

Dans ce contexte, la proximité des filons argentifères s’avère intéressante pour les villes battant monnaie. Les investissements miniers prennent tout leur sens afin de garantir au mieux un approvisionnement en métaux précieux et soutenir les besoins des ateliers de frappe comme ceux des orfèvres dont l’art se développe grandement à la fin du Moyen Âge. Malheureusement, les données sur l’approvisionnement des ateliers monétaires en métaux argentifères sont lacunaires. L’atelier de Bâle fournit des éléments intéressants pour la première moitié du xvie siècle où l’on constate que, sans surprise, les mines de Forêt-Noire mais également celles de Plancher, apportent une part non négligeable de l’argent nécessaire. Cependant, pour la fin du Moyen Âge, l’essentiel des approvisionnements en argent provient de Francfort-sur-le-Main, Nuremberg ou du marchand bâlois Hans Kölner. Entre 1425 et 1498-1499, ces trois sources d’approvisionnement fournissent 108 marks d’argent pour le premier, 191 pour le second et 110 pour le dernier33. L’écoulement de la production gérée par les investisseurs bâlois emprunte donc d’autres canaux. Toujours au xvie siècle, les données conservées pour l’atelier de Colmar nous indiquent que les principales sources d’approvisionnement en métaux argentifères proviennent des mines de Sainte-Marie-aux-Mines et Giromagny alors qu’au xive siècle (données cumulées de 1425 à 1498), l’approvisionnement de l’atelier monétaire était extrêmement diversifié : Strasbourg (178 marks), Francfort-sur-le-Main (71 marks), marchand thannois Batt Schrottisen (62 marks) pour l’essentiel34. Les données les plus pertinentes concernant les mines des Vosges méridionales nous viennent de Thann où la reprise de la frappe en 1499 est extraordinairement documentée. Les comptes nous indiquent que, dès lors, les mines de Masevaux et Plancher constituent l’un des principaux canaux d’approvisionnement. En 1499 et au cours de l’année suivante, 68,7 marks d’argent sont acquis. 4,74 marks proviennent assurément de Plancher et 37 environ de la vallée de Masevaux. Le reliquat constitue le fruit des ventes de marchands implantés localement pour lesquels il est légitime de penser qu’ils se fournissaient auprès des mines environnantes35. Ce canal se tarit lorsque les abbayes de Lure et Murbach unissent leurs destinées en 1554 après avoir obtenu le droit de battre monnaie dix ans plus tôt. C’est auprès de cet atelier que les canaux d’écoulement de l’argent de Masevaux sont les plus facilement identifiables car le recours à des marchands tiers ou à des bourses était plus limité, bien que le marchand local Batt Schrottisen ait été très actif auprès de l’atelier de sa ville. Cependant, au cours des décennies suivantes, l’atelier de Thann va considérablement diversifier son approvisionnement en se fournissant régulièrement à Francfort-sur-le-Main. Pour les mines de Plancher et Masevaux, Thann constitue leur débouché principal. Il y avait donc fort à faire en termes de négoce de métaux précieux et les marchands bâlois ont excellé en la matière36.

En effet, les marchands bâlois ont mis en exergue leur capacité à investir et à faire fructifier des affaires qui répondaient aux besoins de l’économie de leur temps. À la fin du xve siècle, la Meltinger-Zscheckenbürlin Gesellschaft, autrement connue sous le nom de « die grosse Handelsgesellschaft » et active de 1481 à 1499, est présente aussi bien dans le commerce du textile, des épices que dans celui des métaux37. Les investissements miniers peuvent être perçus comme une activité de niche au regard de la croissance, certes fluctuante, qui transparaît à travers les documents comptables relatifs aux mines de Masevaux et de Plancher dans lesquels sont consignés les transactions successives par lesquelles sont achetées et revendues les parts de mines. La fin des années 1470 et les années 1480 sont extrêmement propices à ces transactions à travers lesquelles les actionnaires ajustent leurs investissements. Ainsi, la valeur d’une part de la mine Götterschenberg de Plancher a considérablement augmenté de 1478 à 1483 : d’un florin à plus de trois livres38.

Cependant, plus qu’un opportuniste, le marchand bâlois est un entrepreneur qui investit dans des secteurs qu’il maîtrise. La mainmise progressive sur les mines du sud des Vosges, l’alliance du capital et du savoir-faire tendent à démontrer que les prises de risques préalables à l’engagement dans des marchés aussi fluctuants que celui de l’extraction et du commerce des métaux précieux étaient savamment soupesées par un groupe restreint d’individus mus par des intérêts communs. L’exploitation des mines de Plancher était une première dans les Vosges ; cette expérience s’est étendue au cours des décennies suivantes vers celles de la vallée de Masevaux. Ceci laisse penser que l’investissement initial ouvrait de saines perspectives tout en permettant aux intérêts bâlois de fructifier dans cette partie du Rhin supérieur. Néanmoins, il faut mettre en évidence la qualité d’anticipation de la demande par ces familles marchandes. Si la Halbisen Gesellschaft a su pressentir les besoins en papier qu’allait connaître le xve siècle, les familles citées précédemment ont su répondre le plus précocement possible aux besoins en métaux argentifères. Cette attention aux besoins du marché a trouvé écho dans la prise de contrôle des mines du Rhin supérieur, particulièrement celles de Masevaux et Plancher. L’enjeu allait encore plus loin car Bâle, en investissant dans les ressources minières, avait dès lors l’opportunité de s’insérer dans un marché dans lequel Francfort-sur-le-Main et Nuremberg occupaient une place de choix. Le commerce de l’argent constituait donc pour Bâle l’opportunité de diversifier son offre et ainsi de se hisser au niveau des grandes villes de l’Empire. Dans cette entreprise, Bâle parvient à se doter des instruments de croissance adéquats. Par privilège impérial, elle obtient deux foires en 1471 et, signe de la santé économique florissante de la ville, elle est le théâtre de l’une des premières loteries municipales39. Au final, force est de constater que l’abondance des capitaux bâlois à destination des gisements miniers traduit un véritable esprit d’entreprise au service d’une ville mais également de logiques familiales qui, avec le temps, se mettent en place.

L’irrésistible ascension de la famille Zscheckenbürlin de Bâle : entre logiques économique, politique et familiale

L’implication des bourgeois bâlois dans le rayonnement économique de leur ville est manifeste. Cependant, celle-ci ne se limite pas au seul aspect économique et cette élite urbaine à la tête du commerce et de l’artisanat prend, peu à peu, une part croissante dans le gouvernement de Bâle. Le fonctionnement de la ville est quelque peu particulier40, car fondé sur les corporations ; les acteurs économiques de ces cités autonomes disposent ainsi d’une grande influence politique, établie constitutionnellement. Les villes corporatives sont néanmoins peu nombreuses dans l’espace helvétique : Zurich, Schaff house, Saint-Gall et donc Bâle. À Bâle, le système corporatif est introduit en 1337, date à partir de laquelle les corporations accèdent au Conseil. Dans ce contexte, nombre des principaux animateurs de la vie économique accèdent aux fonctions politiques tout en occupant des responsabilités de premier ordre à la tête des corporations. Ils n’accèdent cependant pas aux fonctions suprêmes, privilégiant leurs activités économiques à la carrière politique41. Rudolf Wackernagel résume ainsi parfaitement l’état d’esprit de ces marchands :

Ils [Les Zscheckenbürlin] sont et restent des épiciers malgré la taille de leur grande entreprise et ils refusent strictement le passage vers la Haute Chambre, bien qu’ils aient rassemblé la fortune la plus importante. Ils tiennent à poursuivre leur négoce, la banque et la minière, doivent s’arranger avec le détail de leur boutique « Au Paon » fort fréquentée42.

Heinrich Halbisen (v. 1390-1451), copropriétaire de la compagnie éponyme, membre de la corporation du Safran, est présent dans les différents conseils tout en se voyant confier des missions militaires et diplomatiques de premier ordre43. Hans Zscheckenbürlin « le Vieux », lui aussi membre de la corporation du Safran, est également membre du Petit Conseil et garant de la ville44. Son gendre, Ludwig Kilchmann (1458-1518), occupe des fonctions politiques d’importance dans les différents conseils de la ville tout en menant une activité économique intense45. L’apport de ces individus est donc capital pour le rayonnement non seulement économique mais également politique de la ville, renforçant son caractère corporatif avant son oligarchisation progressive à partir du xvie siècle.

À la conquête politique et économique de la ville ont répondu des politiques matrimoniales et patrimoniales qui traduisent une volonté de renforcement des logiques familiales tout en faisant progresser le statut social de leurs différents membres. Parmi ces aspects, l’élaboration de logiques d’alliances matrimoniales ou de préservation du patrimoine commun sont particulièrement présents dans les familles bâloises. Une fois de plus, la famille Zscheckenbürlin paraît être un exemple de construction de ces logiques familiales. Sans dédier exclusivement ses investissements à l’extraction minière, celle-ci, tout comme par ailleurs d’autres familles telles les Bär, Kilchmann ou Meltinger, a su diversifier ses activités comme le commerce de draps ou d’épices. La polyvalence de ces familles témoigne de réelles capacités à mener des affaires fructueuses, tandis que leurs alliances matrimoniales contribuent à les consolider.

Les mariages des enfants de Hans Zscheckenbürlin « le Vieux » présentent des caractéristiques variées. Une endogamie transparaît à travers certaines unions. Les Zscheckenbürlin, à la fin du xve siècle, sont à la tête d’une immense fortune et nul doute que certaines unions devaient renforcer devant l’autel des relations que l’on peut percevoir notamment dans l’exploitation des mines. Ainsi, le grand marchand Ludwig Kilchmann, associé dans les mines de Plancher, a épousé Elisabeth Zscheckenbürlin (1449-1499), fille de Hans « le Vieux », renforçant les relations étroites de ces deux familles dans la cité46. Dans le même temps, son frère Ludwig Zscheckenbürlin convole en premières noces avec Ursula Kilchmann… sœur de son propre beau-frère. Les liens entre les deux familles sont donc étroits et renforcés par des alliances matrimoniales fortement dictées par le maintien et le renforcement de la position sociale et économique des deux familles.

Cependant, de nombreux cas d’exogamie créés par le mariage de filles avec des hommes d’origine noble semblent, de prime abord, trahir la volonté de ces familles bourgeoises de se hisser dans l’échelle économique. Or, dans le cas d’une fille benjamine de Hans Zscheckenbürlin « le Vieux », il semble que la volonté d’unir noblesse et bourgeoisie urbaine n’émane pas d’où on pourrait le penser. En effet, une affaire judiciaire autour du mariage de Marie Zscheckenbürlin avec le gentilhomme Jacques Schorp de Freudenberg met en évidence la volonté de cette famille noble de s’allier avec la famille la plus riche de Bâle. En cette fin de xve siècle, la fortune peut attirer autant que la perspective de mêler son sang au sang bleu47.

À la politique matrimoniale répondent des enjeux patrimoniaux. Là encore, la famille Zscheckenbürlin constitue un exemple. Le souci de préserver les biens familiaux entre les mains des représentants mâles en capacité de les transmettre est constaté à plusieurs reprises. Ainsi, au moment de rentrer à la Chartreuse de Bâle, le 28 mai 1487, le dernier fils de Hans « le Vieux », Hieronymus Zscheckenbürlin (1461-1536), donne à ses frères Ludwig et Hans les parts qu’il possède dans les mines de Plancher, Masevaux et Todtnau. Les biens miniers apparaissent donc comme étant d’une importance économique capitale, une source de revenus considérable qu’il s’agit de conserver entre les mains seules de la famille48.

Notables économiques et politiques, les Zscheckenbürlin, Kilchmann ou autres Meltinger sont également des notables culturels. L’exemple de Hieronymus Zscheckenbürlin est significatif49. Étudiant le droit à Paris et Orléans50, il revient dans sa cité et entre à la Chartreuse de Bâle en 1487, dont il devient le dernier prieur. Son priorat illustre le faste de son extraction. Sa proximité, ainsi que celle de ses nièces, avec Hans Holbein, lequel devait réaliser des pièces pour la Chartreuse, traduit l’environnement culturel dans lequel évoluaient ces familles d’entrepreneurs dans leur ville d’origine.

Fig. 4. Hieronymus Zscheckenbürlin en 148751

À cette participation active à la vie culturelle de la cité répond la volonté, malgré tout, de revêtir les habits de la noblesse. En 1456, Hans Zscheckenbürlin « le Vieux » se voit délivrer un diplôme par lequel Frédéric III, roi des Romains, octroie à la famille des armoiries, « coupé au un d’argent à une chienne de gueules, et au deux de sinople, à cimier à tête humaine, portant de même, le tout sur fond bleu avec cadre rose »52. Par cet acte, il est possible que Frédéric III récompense Hans pour son rôle joué lors de la Paix de Brisach conclue entre Bâle et l’Autriche en mai 1449 et ainsi reconnaisse le rôle politique d’une famille que sa position économique rendait déjà prédominante dans la ville53.

Les mines de cette partie du Rhin supérieur, disputées entre Strasbourgeois et Bâlois, ont manifestement penché du côté de la future cité helvétique. Le dynamisme des familles allié à la puissance des corporations semble avoir été un outil efficace au service de la cité bâloise qui, à l’occasion, a vu sa sphère d’influence augmenter, tout du moins se consolider. L’analyse des activités de ces marchands démontre un réel esprit d’entreprise qui accompagne la naissance d’un premier capitalisme à la fin de l’époque médiévale. Les fortunes qui s’y construisent sont conséquentes et la prospérité de la cité rhénane ne se démentira pas au cours des décennies suivantes. Si Jacques Heers voyait la naissance du capitalisme au Moyen Âge dans le développement des activités des changeurs italiens notamment, il est possible de transposer le modèle à Bâle. Comme leurs homologues italiens, les Bâlois agissent dans le cadre familial, étendu selon les cas54. L’émergence de cette vague précoce du capitalisme rhénan ne se démarque guère cependant du capitalisme marchand des villes italiennes, de certaines cités allemandes ou encore des comptoirs de la Baltique, reposant sur les échanges marchands et les activités bancaires. Cependant, cette forme de capitalisme, fondée sur la convergence des capitaux, des structures familiales et des savoir-faire aura participé à la dynamisation économique d’une aire géographique, le Rhin supérieur. L’une des caractéristiques forte et essentielle de ce phénomène est l’importance et la puissance de ces familles urbaines qui transcendent les codes sociaux de la société médiévale. Cette puissance, fondée non sur le nom mais sur la fortune, illustre une évolution de la société dans les dernières décennies du xve siècle, en particulier à Bâle. L’étude du développement de ces mines des massifs du Rhin supérieur illustre la puissance et le rayonnement économique de Bâle en mettant en évidence la place prépondérante des familles de la ville qui ont accru l’étendue de leurs activités en les diversifiant. L’extraction minière ne constitue alors que l’un des aspects de l’économie bâloise, très variée. La dilution de l’investissement minier répond à une stratégie plus large visant à consolider et à accroître le pouvoir économique de ces familles marchandes. Leur engagement dans les mines correspond à une demande à laquelle ils ont répondu opportunément.

Aussi, l’analyse des activités minières de Bâle et, plus largement, son économie à la fin du Moyen Âge laisse à penser que ce modèle se rapproche de celui de l’économie-monde cher à Fernand Braudel55. En effet, la triple réalité de l’économie-monde semble s’adapter à Bâle : la ville occupe un espace géographique qui ne varie que sur le temps long ; la ville-centre, Bâle, est dominante dans cet espace ; le partage de cet espace s’opère en zones concentriques du cœur aux marges en passant par des zones intermédiaires. Les mines vosgiennes, en particulier celles de Plancher, se trouvent dans les marges de cet espace bâlois, tandis que, dans le Rhin supérieur, les zones intermédiaires de Bâle semblent occuper le Sundgau. Dans cette dynamique, les mines vosgiennes et de Forêt-Noire vont connaître un formidable essor jusqu’à la Guerre de Trente ans. La vitalité économique mais également culturelle de Bâle au xvie siècle s’appuie fortement sur les bases jetées par des générations de marchands, commerçants et artisans volontaires. Leurs familles s’inscriront durablement dans le paysage de la ville rhénane, naturellement ou par le biais d’alliances matrimoniales.