Mineurs étrangers et main d’œuvre locale ont contribué à tirer le minerai des montagnes du Rhin supérieur, entre Vosges et Forêt-Noire. Mineurs qualifiés de la province minière germanique ou petites mains essentielles pour seconder les ouvriers qualifiés, l’art de tirer le minerai des sous-sols a mobilisé bras et matière grise1. L’exploitation de filons de métaux non-ferreux sur les deux versants du sud du Rhin supérieur a nécessité la mise en œuvre d’un savoir-faire et de connaissances spécifiques inhérentes à l’extraction et à la valorisation de ce minerai. Si les savoir-faire en termes de proto-industrie extractive se sont très souvent exportés aisément, la connaissance des terroirs et des qualités des sous-sols a été le fruit d’une longue maturation. L’art de la métallurgie s’est affiné au cours des siècles et si les connaissances encyclopédiques n’étaient alors l’apanage que d’un public limité — essentiellement ecclésiastique à l’échelle de l’Occident —, le savoir-faire s’est perfectionné. Les traces de ces perfectionnements sont visibles dans les mines des Vosges et de Forêt-Noire2. De même, l’accroissement des besoins en minerais non-ferreux à partir de la fin du xve siècle a conduit à la nécessité de mettre par écrit des techniques qui se transmettaient certainement jusqu’alors par l’oralité.

Aussi, il convient de s’interroger sur la constitution des savoirs et de leur transmission dans le cadre du développement des mines dans le Rhin supérieur.

Alors que les connaissances minéralogiques se sont constituées sur un socle commun hérité de l’époque médiévale, voire du haut Moyen Âge, la diffusion de celles-ci et leur développement se sont considérablement accrus à partir du milieu du xve siècle dans le Rhin supérieur.

Un socle commun de connaissances

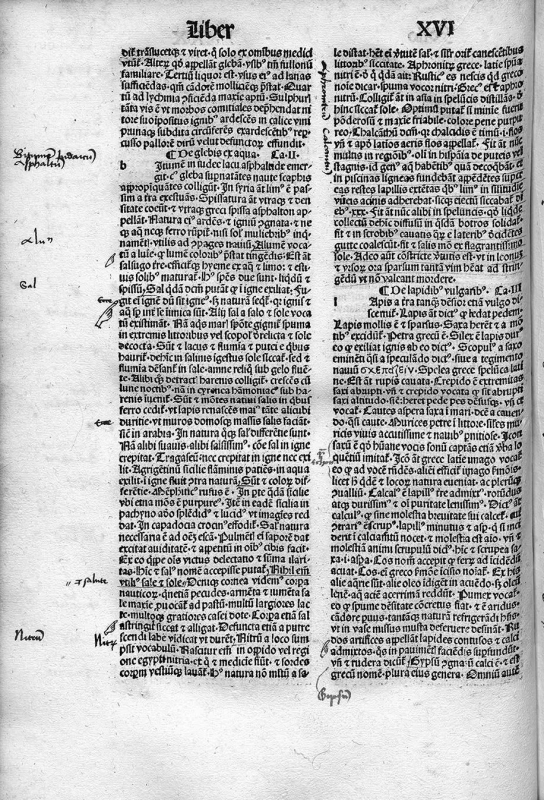

Les connaissances minéralogiques et, plus largement, naturelles se sont fondées sur un nombre restreint d’auteurs constituant une solide base de connaissances, parfois reprise, parfois extrapolée. Le principal d’entre eux et celui qui aura une influence constante tout au long de la période médiévale a bel et bien été Isidore de Séville3. Son œuvre principale, les Étymologies, est une compilation encyclopédique des savoirs du moment qui a servi de base aux travaux de ses successeurs tels Raban Maur ou, plus loin Vincent de Beauvais4. Concernant les savoirs métallurgiques, le livre XVI des Étymologies recense l’essentiel des connaissances utiles. Le cas des métaux non-ferreux et principalement l’argent y est traité distinctement, ce qui constitue un indice certain d’une classification des métaux.

Isidore de Séville, Étymologies, Livre XVI, Bâle, impr. Michael Furter, 1489 (Zurich, Collection de C.G. Jung).

Le livre XVI, consacré aux métaux est souvent le plus glosé.

L’action des établissements et différents acteurs religieux dans la transmission de ces connaissances est essentielle, aussi bien par la nature des auteurs cités plus hauts que par les actions en matière de développement économique mises en œuvre par les ordres religieux, cisterciens principalement. Sur les marges occidentales du Rhin supérieur, le cas de la petite abbaye de Bithaine, dans l’extrême partie orientale du comté de Bourgogne est un exemple probant5. Fondée en 1133, cette modeste abbaye eut comme originalité de se voir donner en 1186, dans la localité de Gouhenans, une fosse d’où l’on tirait des métaux, ferreux cette fois-ci6. Ce cas est précoce pour les abbayes cisterciennes du comté de Bourgogne et de leurs voisines du Rhin supérieur et si les moines blancs démontreront leur savoir-faire dans la maîtrise des arts extractifs, ce sera surtout plus à l’ouest, du côté de la forêt d’Othe notamment. En analysant les modestes reliquats de la bibliothèque monastique de Bithaine conservés entre la Bibliothèque Vaticane et la Bibliothèque nationale de France, les Étymologies d’Isidore de Séville figurent parmi les trois ouvrages de la seconde moitié du xiie siècle encore préservés7. Certes, l’œuvre de l’évêque sévillan avait une portée encyclopédique mais elle suscitait chez ses lecteurs une acuité de l’ensemble des ressources, qu’elles aient été de surface ou souterraines.

Dans les limites du Rhin supérieur, l’exploitation minière des ressources souterraines semble relativement ancienne au regard des découvertes archéologiques récentes, que ce soit à Sainte-Marie-aux-Mines ou à Steinbach, au-dessus de Cernay. L’octroi, au début de l’année 1154, par Frédéric Barberousse, de l’autorisation au profit d’Ortlieb von Froburg, évêque de Bâle, de tirer mines dans les limites diocésaines ouvrait la voie à l’organisation de l’exploitation croissante de ces richesses8. Tout du moins, ces ressources étaient-elles perçues et connues. Ce cadre juridique général défini par l’empereur ouvrait la voie aux velléités des acteurs économiques locaux et, au premier chef, les établissements monastiques qui organisaient non seulement politiquement, mais également économiquement, les terroirs entre Vosges et Forêt-Noire. En 1342, l’abbaye de Murbach obtenait une confirmation de ses privilèges tout en bénéficiant, parmi de nouvelles régales, du droit de tirer mines9. Sans avoir encore trouvé les filons nécessaires, Murbach préparait les contours d’une politique monétaire que son titre de principauté lui permettait. Sa voisine méridionale, Masevaux, quant à elle, au cœur d’un territoire au riche sous-sol, voyait confirmer par les Habsbourg, en 1387, la possibilité d’exploiter les filons sur son sol, comme depuis les temps passés, sans aucune précision de date pour autant. Seule l’antériorité de la situation est retenue10.

Comment se sont construits ces savoirs ? Là encore, en poussant les portes des bibliothèques monastiques, notamment celle de Murbach, la perception de la connaissance de l’environnement naturel est manifeste. Ses riches collections recèlent également les Étymologies d’Isidore de Séville dont le Liber Natura rerum, a été copié dans le scriptorium de Murbach à la fin du viiie siècle11. Si les établissements monastiques constituent des relais de premier ordre dans la perpétuation et la mise en œuvre des connaissances techniques, la situation du Rhin supérieur mettait cette région au cœur de la circulation des savoirs. Cependant, la présence d’œuvres fondamentales dans les bibliothèques monastiques n’entraînait pas nécessairement le développement des exploitations minières, dans l’immédiat ou ultérieurement. Ainsi, entre les premières copies des œuvres d’Isidore de Séville dans le scriptorium de Murbach et l’octroi des premiers privilèges miniers à cette abbaye, six siècles se sont écoulés. Néanmoins, l’accumulation et la connaissance de ces savoirs ont sans doute contribué au maintien d’un savoir scientifique et savant. De plus, une fois les exploitations mises en œuvre, l’appel de mineurs de Saxe dès la fin du Moyen Âge pour valoriser au mieux les filons a eu pour conséquence certaine l’apport de connaissances nouvelles. La Saxe, au centre de la province minière germanique, était depuis le Moyen Âge central le cœur battant du perfectionnement des connaissances minéralogiques et des techniques minières. Pour ne citer que cet auteur, Bartholomeus Anglicus, dans son De proprietatibus rerum, vulgarisait les savoirs de son temps. Reprenant le plan des Étymologies, le livre XVI compilait les connaissances autour des minerais, minéraux et gemmes12. Plus au nord dans la Vallée du Rhin, le moine Theophilus Presbyter rédigeait dès le xiie siècle l’un des premiers grands traités consacrés aux arts. L’une des composantes de cet ouvrage, le De Arte fusili, comprend 96 chapitres consacrés aux arts du métal et à ses débouchés, en premier lieu pour les objets liturgiques jusqu’aux objets les plus usuels13.

Le Moyen Âge central est progressivement devenu une période au cours de laquelle les savoirs empiriques ont accompagné la valorisation des techniques. Aux savoirs se sont ajoutés les savoir-faire. La foi qui alors était la source de toute explication mettait peu à peu en lumière l’importance de la main humaine. Ainsi, Thomas d’Aquin, dans ces Sentences métaphysiques, ne disait-il pas à propos des artisans :

Ceux-là qui connaissent la cause et le pourquoi, sont plus « scientifiques » et plus sages que ceux qui ignorent la cause, mais savent seulement le « parce que ». Les experts quant à eux savent le « parce que », mais ils ne savent pas le pourquoi. Les artisans certes connaissent la cause, et le « pourquoi », et non seulement le « parce que », donc ils sont plus sages et plus savants que les experts14.

Au long du Moyen Âge, les connaissances liées aux richesses souterraines, la classification des métaux et leur utilisation ont été affinées. Se fondant sur les savoirs accumulés par Isidore de Séville ainsi que sur la structure de son œuvre, ses successeurs n’ont cessé de compiler et de transmettre ses savoirs. Pour autant, l’art de tirer mine n’a jamais été porté sur les vélins des manuscrits. Si dans l’imaginaire médiéval le souterrain pouvait revêtir quelque chose d’inquiétant (l’eau des puits n’est-elle pas une matérialisation de la transpiration de la Terre selon Guillaume de Conches ?15), l’exploration des cavités et leur création n’ont pas été délaissées. Aux sommets des zones minières des deux côtés du Rhin supérieur, les premiers mineurs ont creusé des Pingen, fosses de surface attaquant les filons, saillants, par le haut. Puis, lorsqu’il s’est agi d’exploiter plus avant les veines de minerai, l’exploration souterraine s’est rapidement imposée16. Si les mineurs de Saxe ou de Bohême ont joui depuis longtemps d’une aura d’expertise, force est de constater que des spécialistes étaient déjà reconnus dans le Rhin supérieur à la fin du Moyen Âge. En 1455, Jacques Cœur, pour développer ses mines de Pampailly, est parvenu à attirer un maître niveleur bâlois, Jacques Smermant, et ceci à grands frais17. En 1464, les Salines de Salins envoyaient en mission d’observation certains de leurs ingénieurs dans les mines de Münster, en Forêt-Noire18.

Le Rhin supérieur a donc été une région qui, sans atteindre les niveaux de rendement de Saxe ou de Bohême, fut le théâtre de la volonté de mise en œuvre de la valorisation de ses richesses souterraines. La fin de l’époque médiévale, le dynamisme de certains centres urbains et l’apport de nouvelles techniques vont faire de cette région l’un des centres de référence — somme toute relatif — de l’exploitation minière et métallurgique et de la diffusion des connaissances qui y sont liées.

Entre Moyen Âge et Renaissance, la diffusion des savoirs(-faire)

L’accroissement quantitatif des exploitations minières de part et d’autre du Rhin dès la fin du xiiie siècle et le début du xive siècle, mais également l’incroyable effervescence minière dans les Vosges méridionales à compter de la seconde moitié du xve siècle ont entraîné non seulement l’afflux d’une main-d’œuvre spécialisée mais également le perfectionnement des connaissances. L’influence des milieux marchands urbains, principalement ceux de Bâle dans le Rhin supérieur, à l’origine de cet élan minier, combinée à l’invention et au développement de l’imprimerie et de l’industrie du papier dans le sillage du Concile de Bâle, ont contribué à la diffusion de savoirs théoriques et techniques.

Les imprimeurs bâlois ont été des vecteurs de savoirs essentiels, parfois anciens mais dont l’influence était toujours aussi prégnante dans les dernières décennies du xve siècle et les premières du xvie siècle. Un fragment des Étymologies d’Isidore de Séville, copié dans les premières décennies du xe siècle à Fulda, est acquis par un imprimeur bâlois afin de servir de modèle pour une édition imprimée au début du xvie siècle19. Les spécimens conservés des éditions incunables des Étymologies sorties des presses bâloises de Peter Köllicker en 148320 et de Furter en 148921 réservent de riches surprises et témoignent de l’attrait pour les ressources souterraines. En effet, le livre XVI, consacré aux minerais et minéraux, est l’objet d’une glose contemporaine — comme l’atteste la graphie caractéristique de la fin de l’époque médiévale – bien plus fournie et riche que tout autre chapitre de l’œuvre.

Plus encore, ces savoirs techniques semblaient bel et bien intéresser toute la dynamique société bâloise de l’époque. La bibliothèque de Jérôme Zscheckenbürlin, dernier prieur de la Chartreuse de Bâle, semble en attester. Ce personnage, issu d’une famille qui fut particulièrement active dans l’exploitation minière, céda à ses frères ses parts de mines qu’il détenait de part et d’autre du Rhin, juste avant son entrée dans les ordres au mois de mai 148722. Ce fut là son dernier acte de laïc. Sa bibliothèque d’ouvrages imprimés, conservée par la Chartreuse avant de passer dans le patrimoine de l’Université de Bâle, témoigne du terreau culturel dans lequel ce personnage a évolué. Juriste de formation, nombreux sont les ouvrages de droit qu’il a acquis, notamment au cours de sa formation dans les universités de Paris, Orléans et Bâle. La place des ouvrages de foi et piété est bien entendu conséquente. Mais sur les 42 ouvrages avérés et conservés, la place des ouvrages d’encyclopédistes et principalement de celle de Vincent de Beauvais n’est pas négligeable23. De ce dernier auteur, deux ouvrages sont conservés, dont l’un — composite — est sorti des presses du célèbre imprimeur bâlois, Johann Amerbach. Parmi les opuscules qui sont réunis dans ce volume, le De eruditione filiorum était destiné à l’éducation des fils de la noblesse et rédigé en première intention à celle de Philippe III le Hardi. La pensée de Vincent de Beauvais, compilée dans la plus vaste œuvre encyclopédique médiévale, a elle aussi contribué à la diffusion des connaissances et notamment à celle des mondes minéraux dans son Speculum naturale.

Sensibles aux savoirs séculaires, les milieux d’affaires et culturels du Rhin supérieur ont pour autant été des vecteurs essentiels de savoirs nouveaux en termes de métallurgie et de sciences minières.

À l’exception du Bergbuchlein, véritable manuel des techniques minières imprimé dans les premières années du xvie siècle à Freyberg en Saxe24, l’œuvre capitale de la Renaissance est bien celle imprimée à Bâle en 1556 par Froben, le De Re Metallica de Georg Agricola, médecin et minéralogiste saxon. Véritable somme en douze livres, l’ouvrage se voulait être la synthèse complète des savoirs métallurgiques de l’époque, à la suite de son précédent ouvrage, Bermannus, sive de Re Metallica (1530)25.

Georgius Agricola, De re metallica, Bâle, impr. J. Froben, 1556 (BUB UBH hv I 22).

À Bâle toujours, l’œuvre encyclopédique majeure de Sebastian Munster, la fameuse Cosmographie universelle, imprimée pour la première fois en 1544, déploie de manière didactique des aspects des techniques employées dans l’industrie extractive ainsi qu’une carte du Val d’Argent, autour de Sainte-Marie-aux-Mines où se laissent deviner les entrées des principaux puits de mines.

Au long de ce premier xvie siècle se développent les démarches par lesquelles les savoir-faire miniers sont couchés sur le papier, imprimés ou non. Dans l’ensemble de l’œuvre textuelle ou visuelle, les mines du Rhin supérieur prennent une place déterminante. La description des mines de la Croix-aux-Mines pour le compte du duc de Lorraine sous la forme de dessins réalisés par Heinrich Gross en 1529 reste l’œuvre purement visuelle la plus complète des travaux dans et hors des mines26. À Bâle encore, les artistes de l’atelier de Hans Holbein le Jeune esquissent des dessins pour vitraux où l’on peut encore admirer des mineurs au travail27.

Par l’écrit et par le trait, les techniques minières et celles de la métallurgie sont peu à peu cristallisées. Autant que les mots des minerais, autant que les dialogues entre un élève et son maître dans le Bergbuchlein, les gestes des acteurs de ces temps sont figés sous la plume des artistes et sous les burins des graveurs sur bois qui ont en commun d’avoir observé et œuvré au plus près des mines du Rhin supérieur.

La constitution des savoirs minéralogiques, métallurgiques et miniers s’est structurée de manière progressive, et l’apparition de l’imprimé en plein mouvement humaniste a largement contribué à sa collecte et à sa transmission. Il convient de relever que l’expansion des industries métallurgiques, et celles liées au papier et à l’écrit suivaient une courbe ascendante présentant des similitudes dans le Rhin supérieur28. Hormis les savoirs accumulés par les encyclopédistes des premiers siècles du Moyen Âge ou des suivants, force est de constater que les savoir-faire ont certainement été transmis par l’oralité. La tradition minière saxonne ou bohémienne et le succès de ces mineurs bien au-delà de leurs régions d’origine semblent l’attester. Néanmoins, le rapport à l’environnement de l’homme médiéval et la certitude de la richesse des terroirs du Rhin supérieur ont poussé différents groupes sociaux du Rhin supérieur à acquérir des savoirs et techniques pour valoriser les richesses souterraines. À l’exclusivité des savoirs gardés dans les scriptoriums des abbayes de Murbach, où d’ailleurs, a succédé celui, plus débridé, des milieux urbains bâlois et de leurs relais dans le monde de l’artisanat. En 1458, l’abbaye de Lure ne pouvant exploiter ses mines de Plancher, les confie à des entrepreneurs de la ville rhénane, hommes d’affaires et hommes de l’art29. D’alliances de ce type est née une curiosité nourrie par l’attrait économique et qui, peu à peu, s’est muée en mise en forme des savoirs de l’époque.