Introduction

Au Nouveau-Brunswick, province canadienne à l’est du pays, la Loi sur les langues officielles (1969) confère un statut égal au français et à l’anglais, d’où l’importance de pouvoir communiquer dans ces deux langues (environ 32 % de la population est francophone). L’accent est placé sur la communication orale, quoique dans certains postes au sein de l’administration gouvernementale et de l’industrie ou du commerce, on peut exiger des compétences à l’écrit (lecture et écrit).

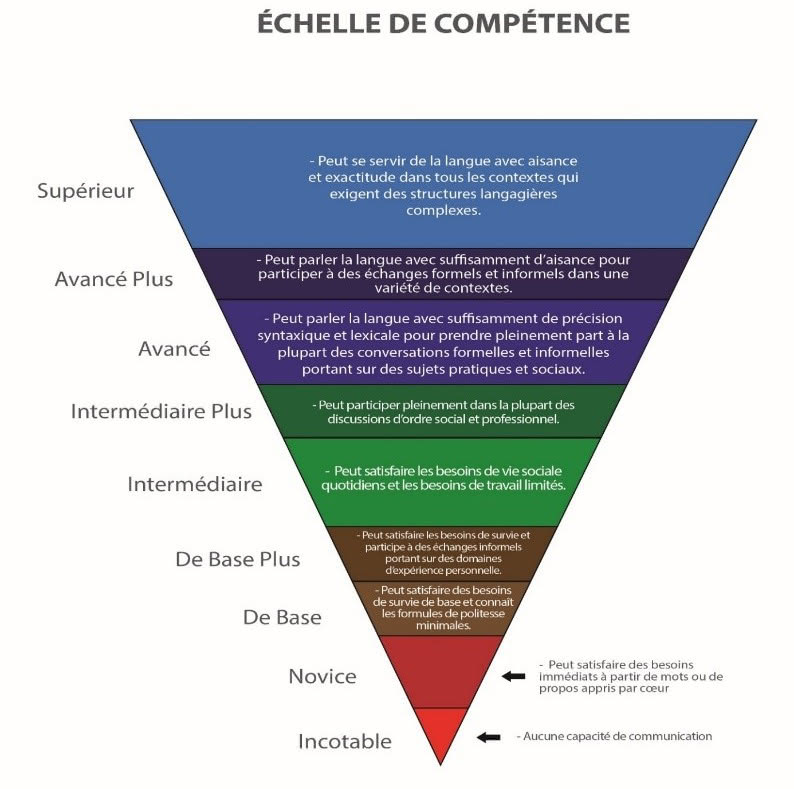

Échelle de compétence

Depuis la fin des années 1970, la compétence linguistique à l’oral est évaluée par l’entremise d’un entretien individuel, en tête-à-tête, et le rendement du candidat est exprimé en se servant de l’Échelle de compétence orale en langues secondes (ÉCOL2NB). L’échelle a été conçue pour le compte du gouvernement du Nouveau-Brunswick par les Educational Testing Services du New Jersey (É.-U.), qui se sont inspirés de l’échelle conçue à la fin des années 1950 par le Foreign Services Institute, maintenant connu sous le nom de l’Interagency Languages Roundtable (Washington, D.C., É.-U.).1

Comme toute échelle qui mesure la compétence linguistique orale, l’ÉCOL2NB est en forme conique, comme le montre l’illustration ci-dessous (Macfarlingua et Noumedem, 2017). Les descripteurs détaillés peuvent être consultés dans l’annexe A.

Figure 1 : Échelle des compétences ECOL2NB

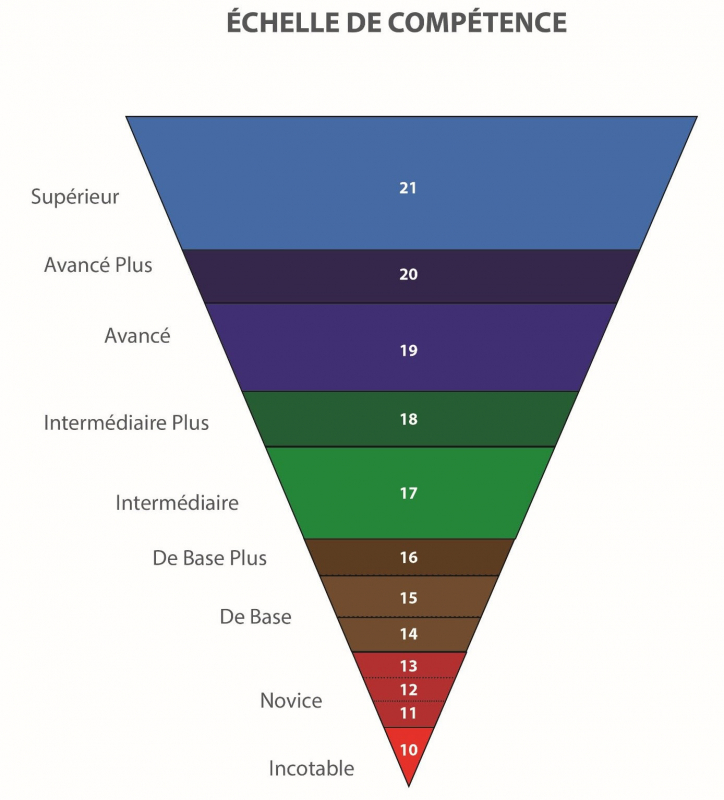

Lors de l’expérimentation du programme du français intensif (première expression de l’ANL, 1998-2001) et du français post intensif (2001-2004), nous nous sommes servis de l’ÉCOL2NB lors des pré-tests et post-tests. Afin de pouvoir mesurer le rendement d’élèves au bas de l’échelle, nous nous sommes inspirés de l’échelle de l’American Council for the Teaching of Foreign Languages (ACTFL)2, elle-même inspirée de l’échelle originale du FSI, qui sous-divisait les différents niveaux en trois. Il nous semblait important d’être en mesure de distinguer entre différents paliers à l’intérieur même de chaque niveau, en particulier pour les niveaux les plus bas. Les chiffres qui désignent chaque niveau et sous-niveau servent à l’analyse statistique des résultats (voir figure 2).

Figure 2 : Échelle des compétences pour l’Approche neurolinguistique (Macfarlingua et Nouemedem 2017)

La correspondance entre les niveaux de l’ÉCOL2NB et l’échelle du Cadre européen commun de référence des langues (CECRL) (Conseil de l’Europe, 2001) a été entreprise par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick en 2016-2017. L’objectif était de pouvoir indiquer l’équivalence de niveau sur les attestations remises à chaque élève en 12e année qui, pour ceux inscrits à un cours offert en français, doivent obligatoirement passer un entretien de compétence linguistique à l’oral. Se servir de l’équivalence permet ainsi une reconnaissance à l’échelle internationale. Tout en tenant compte de plusieurs des échelles proposées par le CECRL, les descripteurs de l’échelle pour la production orale générale ont permis plus facilement de définir les équivalences qui suivent :

Tableau 1 : Equivalences des échelles d’interaction à l’oral ÉCOL2NB et CECRL (Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, 2017)

| ÉCHELLE ÉCOL2NB | ÉCHELLE CECRL (2001) |

| Incotable (10) | Aucune équivalence |

| Novice (11, 12, 13) | Aucune équivalence |

| De Base 1 (14) | A1/A2.1 |

| De Base 2 (15) | A2 |

| De Base Plus (16) | B1.1 |

| Intermédiaire (17) | B1.2 |

| Intermédiaire Plus (18) | B2.1 |

| Avancé (19) | B2.2/C1.1 |

| Avancé Plus (20) | C1 |

| Supérieur (21) |

Il faut cependant noter que la particularité de l’échelle des compétences ECOL2NB est de mettre l’accent sur la mobilisation des compétences orales en interaction comme nous allons le voir dans la partie suivante.

Structure de l’entretien oral

Les évaluateurs qui passent en entrevue des candidats à l’évaluation de compétence linguistique à l’oral reçoivent une formation initiale très poussée et doivent suivre une séance de réhabilitation régulièrement.

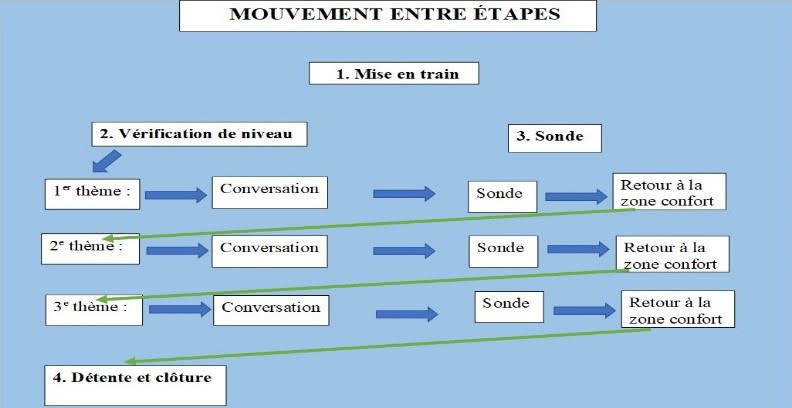

L’entretien oral, en milieu scolaire, se passe en face-à-face et dure entre 15 et 30 minutes, selon le niveau de compétence du candidat. En milieu adulte, il peut souvent avoir lieu, soit par voie téléphonique, soit par visio-conférence. La structure de l’entretien est identique chaque fois et comporte quatre étapes :

- La mise en train

- La vérification de niveau

- La sonde

- La détente

La mise en train

La première étape dure environ deux minutes. La conversation commence de façon naturelle par les présentations et l’évaluateur pose des questions pour faire ressortir des thèmes à explorer, liés au vécu du candidat. La mise en train sert à se faire une première idée du niveau de compétence du candidat.

La vérification de niveau

L’évaluateur se penche sur un des thèmes énoncés par le candidat et pose des questions qui permettent de vérifier si le candidat peut fonctionner correctement au niveau où l’évaluateur a situé le candidat lors de la mise en train.

La sonde

Toujours en se penchant sur le même thème abordé lors de l’étape précédente, l’évaluateur pose des questions ou dirige la conversation vers un niveau plus élevé. Par exemple, si un candidat se situe au niveau Intermédiaire (B1.1), l’évaluateur posera des questions qui visent à faire fonctionner le candidat au niveau Avancé (B2). En bref, l’évaluateur cherche le point de rupture linguistique : le moment où le candidat ne peut plus discourir parce que sa compétence linguistique fait défaut à ce niveau plus élevé.

La détente

L’évaluateur revient au niveau de compétence où le candidat se sent à l’aise et termine l’entretien de manière positive pour que le candidat puisse partir avec un sentiment de réussite.

L’évaluateur cherche des preuves du niveau de compétence linguistique que le candidat peut soutenir à l’oral. Pour ce faire, il aborde au moins trois sujets/thèmes évoqués par le candidat. L’illustration ci-dessous montre le mouvement entre les étapes pendant l’entretien :

Figure 3 : Mouvement entre les étapes

Le résultat de l’entretien se fait communiquer au candidat par la suite et ce dernier peut demander une réévaluation de l’entretien (d’où l’importance de l’enregistrement) par une tierce personne.

Quelques résultats en milieu scolaire

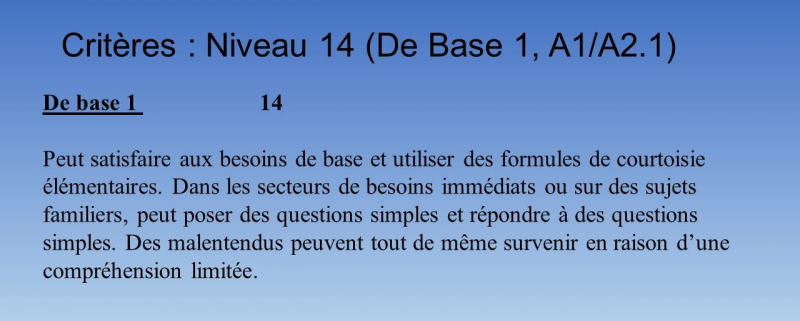

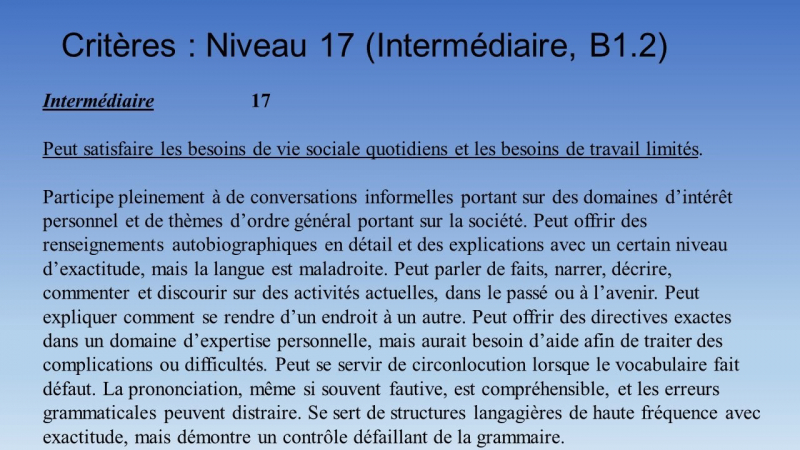

En général, les élèves qui sont inscrits au programme du français intensif – l’expression de l’ANL la plus répandue au Canada pour l’instant – atteignent le niveau 14 (A1) après environ 300 heures d’apprentissage (dont cinq mois en intensif, soit environ trois heures par jour). S’ils continuent jusqu’à la fin de leur parcours secondaire (environ 100 heures par année), ils atteignent le niveau 17 (B1.2). Les descripteurs de ces deux niveaux se trouvent ci-dessous :

Figure 4 : Critères Niveau 14 (Français de base 1, A1/A2.1)

Figure 5 : Critères Niveau 17 (Intermédiaire, B1.2)

Les critères qui ont été fixés pour les niveaux les plus bas (Niveaux 11, 12, 13, 14 et 15) permettent de mesurer le progrès des apprenants débutants de langue seconde, ce que ne font pas d’autres échelles.

Conclusion

L’entretien de compétence linguistique à l’oral permet de mesurer les habiletés des candidats en peu de temps. L’échelle permet de bien situer le candidat au niveau qu’il peut soutenir sans difficulté. Pour les besoins de l’ANL, l’échelle permet de mesurer la compétence même aux niveaux les plus bas et donc de mesurer le progrès de l’apprenant.